「応募が伸びない」「何から手を付けるべき?」——いまの新卒採用は、ナビ掲載だけでは成果が出にくい時代です。学生の情報収集は多チャネル化し、企業には“どこで・何を・どう伝えるか”という発信力が求められます。

本記事では、新卒採用の主要手法を整理し、メリット/デメリット、向いている企業像、最新トレンド(SNS・AI/データ活用・オンライン選考)までを体系的に解説。さらに、手法の組み合わせ方と事例、選定の基準、運用を支える仕組み(ATS/採用マーケ)まで一気に学べます。

まず押さえたい新卒採用の基本と市場のいま

新卒採用を成功させるためには、まず基礎的な位置づけと市場動向を正しく理解することが重要です。本章では、新卒採用と中途採用の違いを整理するとともに、新卒採用が企業にもたらす価値や近年の市場変化を解説します。

さらに、中小企業が直面しやすい課題と、それに対する打ち手の方向性についても触れます。採用手法の検討や戦略設計に入る前に、土台となる知識を押さえておきましょう。

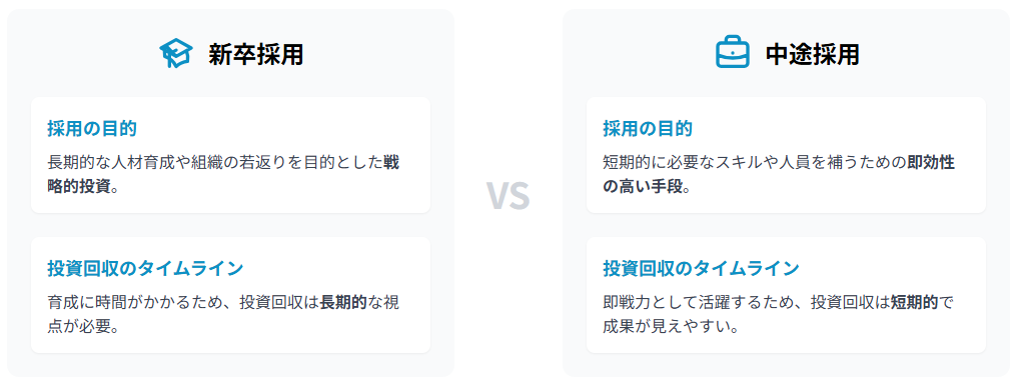

新卒採用と中途採用のちがいを整理する

新卒採用とは、主に大学・短大・専門学校を卒業予定、または卒業後3年以内の若年層を対象に、一定のスケジュールに沿って行われる採用活動を指します。基本的に社会人経験がなく、入社後に育成を前提とした採用である点が特徴です。

一方、中途採用は、既に職務経験を持つ人材を即戦力として採用する手法です。通年での採用が可能であり、組織の急な欠員補充や特定スキルの獲得に適しています。

両者の大きな違いは、「採用の目的」と「投資回収のタイムライン」にあります。新卒採用は長期的な人材育成や組織の若返りを狙う戦略的な投資であり、中途採用は短期的に必要なスキルや人員を補う即効性の高い手段です。企業が採用計画を立てる際には、自社の人材ポートフォリオや成長戦略に照らし、両者をバランス良く組み合わせることが求められます。

企業が新卒採用に投資すべき3つの理由

新卒採用は、単なる人員補充にとどまらず、企業の持続的な成長を支える重要な戦略的施策です。その意義は大きく3つに整理できます。

育成による長期的な戦力化

新卒人材は社会人経験が少ない分、企業文化や業務プロセスを柔軟に吸収しやすい傾向があります。基礎から教育することで、自社に最適化された人材へと育成できる点は、中途採用にはない大きな強みです。

組織の活性化

若手人材の流入は、既存社員に刺激を与え、組織全体の活性化につながります。新しい価値観やデジタル世代特有のスキルが加わることで、業務の効率化やイノベーションの促進にも寄与します。

企業ブランディングの強化

新卒採用を通じて学生に企業の魅力を伝えることは、将来の顧客・取引先・地域社会に対するブランディング活動にも直結します。「学生に選ばれる企業」であることは、市場や社会においての信頼や認知度向上につながります。

このように、新卒採用は短期的な成果以上に、企業の成長基盤を築くうえで欠かせない取り組みといえます。

学生の行動はどう変わった?

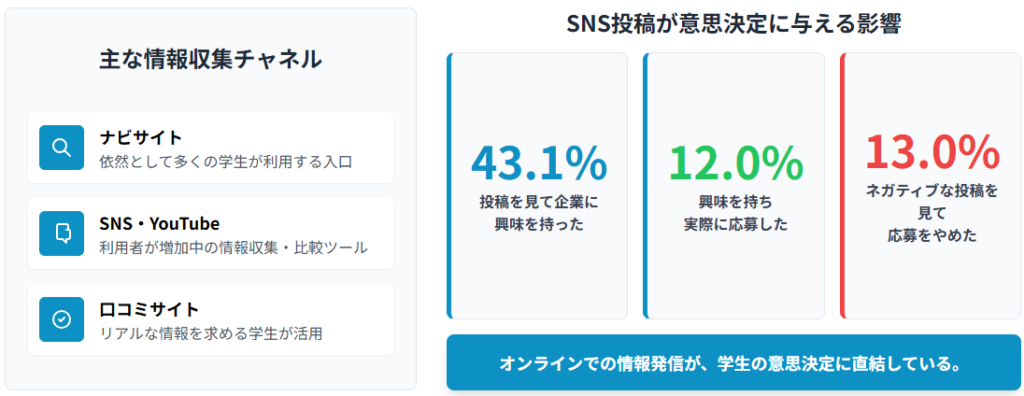

近年の就職活動において、学生の情報収集や企業選びの行動様式は大きく変化しています。従来はナビサイトや合同説明会が中心でしたが、現在は複数のチャネルを使い分け、自分に合う企業を主体的に探す傾向が強まっています。

SNS・口コミが意思決定に与える影響

マイナビの「2024年卒大学生活動実態調査(7月)」によると、33.7%の学生が「企業の公式SNS投稿を参考にする」と回答しており、SNSが就活の判断材料として定着していることがわかります。さらに、43.1%が「SNS上のポジティブな投稿を見て企業に興味を持った」と答え、そのうち12.0%が実際に応募した経験があるとしています。

一方で、13.0%はネガティブな投稿を見て応募を辞めた経験があると答えており、発信の内容次第で学生の意思決定が大きく左右されることが明らかになっています。

また、説明会や面接のオンライン化も定着し、移動コストや時間的制約を減らした効率的な就活が一般化しました。こうした環境変化により、学生は情報量の多さよりも、共感できる価値観やリアルな社員の姿を重視するようになっています。

このように、企業には単なる情報提供ではなく、「共感を生む発信」と「ネガティブリスクを踏まえた接点設計」の両立が不可欠です。

中小企業が抱えやすい課題と打ち手の方向性

新卒採用において、中小企業は大企業に比べて知名度やブランド力、リソースの面で不利になりやすい構造的な課題を抱えています。

学生の目線に立つと、まずは有名企業や大手ナビサイトで頻繁に目にする企業へ関心が向きやすく、情報接触の時点で差がつきやすいのが現状です。さらに、採用担当者の人数や予算が限られているため、母集団形成から選考プロセスまで一人に負荷が集中し、十分な候補者フォローや改善施策に手が回らないケースも多く見られます。

こうした課題を解決する方向性としては、以下の3点が重要です。

- 認知度不足を補う発信強化

SNSや動画コンテンツ、口コミサイトを活用し、大手との差別化を図りながら企業の存在を学生に届ける。 - 効率的な集客施策の導入

リスティング広告やディスプレイ広告など、ターゲットを絞ったWEB施策を組み合わせることで、限られた予算でも効果的に母集団を広げる。 - 候補者体験の改善

説明会・面接をオンライン化し、参加のハードルを下げるとともに、丁寧なフィードバックや情報提供で志望度を高める。

中小企業が新卒採用で成果を上げるためには、リソース不足を補う工夫と、自社ならではの強みを発信する戦略的な姿勢が欠かせません。大手と同じ土俵で競うのではなく、学生にとって「ここで働きたい」と思わせる魅力をどう伝えるかが成功の鍵となります。

【2025年最新】トレンドの採用手法にはなにがある?

従来の採用手法に加え、近年は学生の行動変化やテクノロジーの進化を背景に、新しい取り組みが広がっています。ここでは、今後の採用活動で押さえておきたい代表的なトレンドを紹介します。

AIで広がる「採用効率化」と「個別最適化」

採用領域でもAIの導入が進み、スカウトメールの自動生成や候補者データの分析など、従来は担当者が手作業で行っていた業務を効率化できるようになっています。たとえば、学生のプロフィールや志望傾向に基づき、AIが個別に最適化されたスカウト文面を提案することで、返信率の改善につながります。

また、応募者データを自動で整理・可視化できれば、どのチャネルから応募が多いのか、どの段階で離脱が起きているのかを素早く把握できます。AIは人事担当者の代わりに選考を行うわけではありませんが、定型業務を任せ、戦略や候補者対応に時間を使えるようにするための重要な支援ツールとなりつつあります。

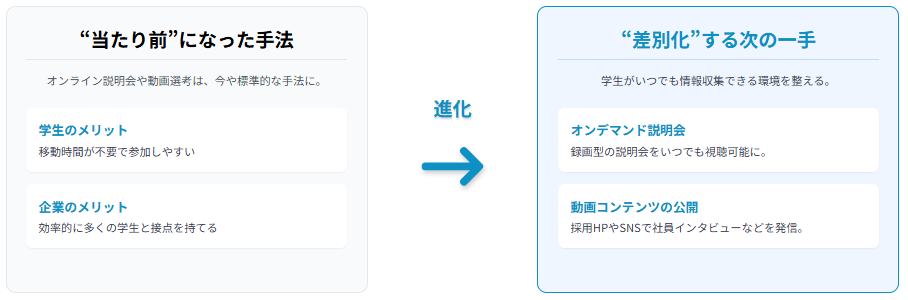

動画・オンライン選考は“当たり前”から“差別化”へ

コロナ禍を契機に急速に広がったオンライン説明会や動画選考は、今では新卒採用の標準的な手法となっています。学生にとっては「移動時間が不要で参加しやすい」、企業にとっては「効率的に多くの学生と接点を持てる」という双方にメリットがあり、定着が進んでいます。

さらに、録画型の説明会をオンデマンドで配信したり、社員インタビュー動画を採用HPやSNSで公開したりする企業も増えています。学生が自分の都合に合わせて情報を収集できる環境を整えることは、応募率や志望度の向上に直結します。

今後はVR・ARなどの体験型コンテンツの導入も進むと考えられ、「遠隔でもリアルに職場を感じられる」仕組みが採用の差別化要因となるでしょう。

SNSと口コミが学生の意思決定を左右する時代

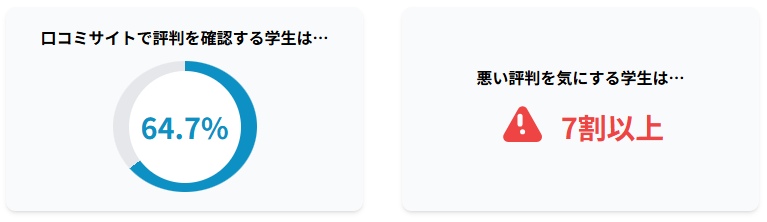

マイナビの調査によると、学生の3割以上が「企業の公式SNS投稿を参考にする」と回答しており、SNSは就活の判断材料として定着しています。ポジティブな投稿をきっかけに応募した経験を持つ学生もいれば、ネガティブな情報を見て応募を取りやめる学生も一定数います。

さらに、Baigieの調査では、口コミサイトで評判を確認した学生は64.7% にのぼり、7割以上が「悪い評判を気にする」と回答 しています。つまり、口コミやレビューの存在は学生の意思決定に直結する大きな要素となっています。

このようにSNSや口コミの影響は非常に大きく、採用広報の発信力が採用成果を左右する時代になりました。企業は「求人情報の発信」だけでなく、日常の社内風景や社員の声、取り組みなどを継続的に伝えることが重要です。リアルな姿を届けることで学生の共感を得やすくなり、志望度の向上につながります。

応募前にハードルを下げる「カジュアル面談」

「いきなり選考は不安」「まずは話を聞いてみたい」という学生のニーズに応える形で、カジュアル面談を導入する企業が増えています。15〜30分程度の短時間で実施されるケースが多く、学生にとっては気軽に質問できる場、企業にとっては志望度の高い候補者を早期に見極められる場となります。

特にダイレクトリクルーティングやSNS経由で接触した学生との相性が良く、応募前に「自分に合うかどうか」を確認してもらえることで、選考途中の辞退防止にも効果を発揮します。企業側も「学生の本音」を早めに把握できるため、その後のコミュニケーション戦略を立てやすくなるのがメリットです。

地域・職種に合わせた“ピンポイント”採用戦略

従来のように全国一律のメッセージで訴求するのではなく、地域や職種ごとに特化した採用活動が成果を上げています。たとえば地方学生を対象に「交通費補助あり」「オンライン選考OK」と明示したり、理系学生向けに研究室訪問や専用の説明会を用意したりする取り組みです。学生は「自分に向けられた情報」だと感じやすく、応募のハードルが下がります。

また、地域特化のリスティング広告や職種別の採用LPを活用することで、限られた母集団の中でも効率よくターゲット層を集められます。「誰にどう届けるか」を明確にすることが、今後の採用活動の必須視点となっています。

新卒採用のトレンドは、従来のナビサイトや説明会といった大規模・画一的な手法から、AI・動画・SNS・口コミ・カジュアル面談など、より個別性と共感を重視する方向へと進んでいます。

ポイントは、どこで学生と出会うかだけでなく、どう信頼を築き、志望度を高めるか。テクノロジーの活用や発信の工夫、ターゲットごとのピンポイント戦略を組み合わせることで、企業は学生に選ばれる存在になれます。

定番の新卒採用手法と選び方のポイント

最新トレンドを押さえることも大切ですが、成果を出すためには定番の採用手法をどう活用するかも欠かせません。ナビサイトや合同説明会、ダイレクトリクルーティング、SNS、リファラルなどは、いまも新卒採用の中心的な手法です。

それぞれの特徴や強み・弱みを理解し、自社の課題やターゲット学生に合うチャネルを選び、適切に組み合わせることが成功の鍵となります。本章では、主要な採用手法を整理し、活用のポイントを解説します。

就職ナビサイト(リクナビ/マイナビ等)

リクナビやマイナビといった大手求人ナビサイトは、新卒採用市場でもっとも広く利用されている媒体です。学生の多くがまずアクセスする情報源であり、エントリーや説明会予約といった就職活動の起点となることが多いのが特徴です。

就職ナビサイトの強み・弱み

- 強み:圧倒的な学生利用率による認知獲得力、エントリー数を短期間で集めやすい。

- 弱み:競合企業が多数掲載しているため差別化が難しい、掲載費用が高額になりがち。

こんな企業におすすめ

- ブランドや知名度を広く浸透させたい企業

- 大量採用や幅広い専攻の学生を対象にした採用を行う企業

- 母集団形成の起点をつくりたい場合

ナビサイトは「出すだけ」では成果につながりにくくなっています。企業の魅力を的確に伝える原稿設計に加え、説明会・インターンへの誘導やSNS発信との連動が重要です。また、学生が他社と比較検討する際に自社を選んでもらうため、写真や社員の声などリアルな情報を盛り込むことが差別化の鍵となります。

合同企業説明会(リアル/オンライン)

合同企業説明会は、多数の企業が一堂に会し、学生と直接接点を持てる採用イベントです。リアル会場型とオンライン開催型があり、学生にとっては複数企業を比較できる機会、企業にとっては認知拡大と直接コミュニケーションの場となります。

合同企業説明会の強み・弱み

- 強み:短期間で多くの学生に出会える、直接会話を通じて企業の雰囲気を伝えられる。

- 弱み:準備や運営に時間とコストがかかる、他社と同じ場に並ぶため差別化が難しい。

こんな企業におすすめ

- 業界研究の初期段階にいる学生にアプローチしたい企業

- 知名度を高めたい中小企業やBtoB企業

- 一度に多くの学生と接触し、母集団形成の入口を広げたい場合

リアル型では「ブースのデザインや社員の雰囲気」が学生の印象を左右します。オンライン型では「限られた時間で魅力を伝えるプレゼンテーション力」や「質疑応答の充実」が成果を分けます。どちらの場合も、イベントで接触した学生をその後フォローし、自社サイトやSNSに誘導して関心を深めてもらう導線設計が重要です。

ダイレクトリクルーティング(OfferBox/キミスカ等)

ダイレクトリクルーティングは、企業が待ちの姿勢ではなく、学生に対して主体的にアプローチする採用手法です。代表的なサービスには「OfferBox」や「キミスカ」などがあり、企業はプロフィール情報をもとにターゲット学生へスカウトを送ることができます。

ダイレクトリクルーティングの強み・弱み

- 強み:求める人材に直接アプローチでき、ミスマッチを防ぎやすい。応募意欲が顕在化していない層とも接点を持てる。

- 弱み:スカウト文面の質で成果が大きく左右される、担当者に工数がかかる。学生のスカウト疲れも増加傾向。

こんな企業におすすめ

- 専門スキルや適性を持つ学生をピンポイントで採用したい企業

- 応募数よりも応募者の質を重視したい場合

- ナビサイトだけでは出会いにくい層にリーチしたい場合

スカウトメールは「テンプレート感のない個別化」が重要です。学生のプロフィールに基づいた具体的な共感ポイントを盛り込み、自社との接点をイメージできる内容にすることで返信率が向上します。

また、スカウト後の選考フローを簡潔にし、面談や説明会へのスムーズな導線を用意することも成功の鍵となります。

SNS採用(Instagram/X/TikTok/YouTube)

SNS採用は、InstagramやX(旧Twitter)、TikTok、YouTubeといったプラットフォームを活用し、学生に直接情報を届ける手法です。求人情報の発信にとどまらず、日常的な投稿や動画を通じて企業文化や雰囲気を伝えられる点が特徴です。特に若年層の利用時間が長いSNSは、学生との接点を自然に作るチャネルとして注目されています。

SNS採用の強み・弱み

- 強み:低コストで幅広い学生にアプローチ可能、企業のリアルな雰囲気を伝えやすい。拡散性が高く、認知度向上につながる。

- 弱み:すぐに応募やエントリーに直結しづらい、炎上リスクや運用リソースの確保が課題。効果が出るまでに継続的な発信が必要。

こんな企業におすすめ

- 学生との距離感を縮めたい企業

- 認知度が低い業界・BtoB企業

- 採用ブランディングを強化したい場合

投稿は求人情報だけに偏らず、社員インタビューやオフィスの様子、日常的な出来事など多様なコンテンツを発信することが効果的です。動画やリールを活用して短時間で魅力を伝える工夫も重要です。

また、広告配信と組み合わせて露出を高め、ナビサイトや採用HPへ誘導することで応募につなげやすくなります。

オウンドメディアリクルーティング(採用HP/ブログ/動画)

オウンドメディアリクルーティングとは、自社で運営する採用HPやブログ、動画コンテンツを通じて、学生に直接情報を届ける手法です。ナビサイトやSNSのように外部サービスに依存せず、自社の強みや文化をストーリーとして発信できるのが特徴です。

オウンドメディアリクルーティングの強み・弱み

- 強み:自社のメッセージを自由に表現でき、長期的に資産として蓄積できる。学生が検索した際にたどり着く導線にもなりやすい。

- 弱み:立ち上げや運用に時間とコストがかかる、短期的に効果が出にくい。継続的な更新体制が必要。

こんな企業におすすめ

- 他社との差別化を図りたい企業

- 採用ブランディングに力を入れたい企業

- 長期的に母集団形成の基盤を強化したい場合

採用HPやブログでは、求人情報だけでなく、社員の声・社風・働き方・キャリアモデルといった「学生が知りたいリアルな情報」を盛り込むことが重要です。

さらに、動画を活用して社員の姿や職場の雰囲気を視覚的に伝えることで、文字情報では伝わりにくい魅力を補完できます。ナビサイトやSNS、広告と連動させることで、より多くの学生を自社の採用ページへ誘導し、応募へとつなげやすくなります。

リファラル採用(社員紹介)

リファラル採用とは、社員が自分の知人や友人を紹介し、採用につなげる手法です。中途採用で広く使われてきましたが、新卒採用でも「内定者が後輩を紹介する」といった形で活用が広がっています。信頼関係を起点にした紹介であるため、候補者とのマッチ度が高いのが特徴です。

リファラル採用の強み・弱み

- 強み:定着率が高く、カルチャーフィットしやすい学生を採用できる。採用コストを抑えられる。

- 弱み:紹介ネットワークに依存するため母集団が広がりにくい。制度設計や社員への浸透が不十分だと形骸化しやすい。

こんな企業におすすめ

- 他社との差別化を図りたい企業

- 採用ブランディングに力を入れたい企業

- 長期的に母集団形成の基盤を強化したい場合

リファラル採用を定着させるには、社員や内定者が「紹介したい」と思える環境づくりが欠かせません。インセンティブ制度を設けるだけでなく、紹介者・被紹介者が安心できるプロセス設計や、採用後に活躍している事例を共有することが効果的です。また、他の採用チャネルと組み合わせることで、母集団形成の補完的な役割としても活用できます。

WEB広告(検索/ディスプレイ/SNS広告×採用LP)

WEB広告は、検索広告やディスプレイ広告、SNS広告などを活用し、ターゲット学生に直接アプローチする手法です。採用専用のランディングページ(LP)と組み合わせることで、応募までの導線を最適化できるのが特徴です。

WEB広告の強み・弱み

- 強み:定着率が高く、カルチャーフィットしやすい学生を採用できる。採用コストを抑えられる。

- 弱み:紹介ネットワークに依存するため母集団が広がりにくい。制度設計や社員への浸透が不十分だと形骸化しやすい。

こんな企業におすすめ

- 他社との差別化を図りたい企業

- 採用ブランディングに力を入れたい企業

- 長期的に母集団形成の基盤を強化したい場合

広告配信は出すだけでは成果が上がりません。採用LPとセットで設計し、広告クリック → LP閲覧 → 応募 までの導線を最適化することが重要です。

さらに、クリエイティブの改善やターゲティング条件の調整を繰り返すことで、応募単価の最適化と応募者の質の向上が期待できます。ナビサイトやSNS発信と並行して活用することで、より幅広い学生層との接点が生まれます。

新卒採用にはナビサイトや説明会、ダイレクトリクルーティング、SNS、WEB広告など多様な手法があります。それぞれ強みと弱みがあるため、自社の課題やターゲット学生に合った手法を選び、組み合わせて活用することが重要です。

採用市場が変化し続ける今こそ、従来のやり方にとらわれず柔軟に手法を取り入れ、改善を重ねていく姿勢が成果につながります。

採用手法を比較する4つの視点

採用手法はそれぞれ特徴があり、万能なものは存在しません。効果を最大化するには、複数の手法を「どの観点で比較するか」を明確にすることが大切です。

本章では、①どれだけ学生を集められるか ②コスト・工数・スピード感 ③企業規模・業種との相性 ④学生の価値観とのマッチ度 の4つの視点から、各手法を整理します。自社に合った選択のヒントとして活用してください。

どれだけ学生を集められるか

採用活動の第一歩は、どれだけ多く、かつ自社に合った学生と接点を持てるかです。母集団形成力は「広さ(量)」と「精度(質)」の両面で評価する必要があります。

手法ごとの比較

| 手法 | 広さ(量) | 精度(質) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ナビサイト 合同説明会 | ◎ | △ | 短期間で大量接点を持てるが温度感は低め |

| ダイレクトリクルーティング リファラル | △ | ◎ | 規模は小さいがマッチ度が高い |

| SNS運用 オウンドメディア | ○ | ○ | 中間型。継続発信で関心を醸成 |

| WEB広告 | ○ | ○〜◎ | 配信条件の調整で量と質のバランスを取りやすい |

自社に必要なのは「とにかく数を集めたいのか」「厳選して合う人材を見つけたいのか」。その優先度によって、選ぶべき手法も変わってきます。

採用効率:コスト・工数・スピード

採用手法を比較するうえで、かかる費用や担当者の工数、成果が出るまでのスピード感は大きな判断材料になります。限られた予算やリソースの中でどの手法を選ぶかは、企業規模や採用人数の計画によって最適解が変わります。

手法ごとの比較

| 手法 | コスト | 工数 | スピード感 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ナビサイト 合同説明会 | △ | ○ | ○ | 大規模集客に強いが費用負担が大きい |

| ダイレクトリクルーティング | ○ | △ | △ | 個別対応に時間がかかるが精度は高い |

| SNS運用 オウンドメディア | ○ | △ | △ | 継続発信が前提で短期効果は出にくい |

| リファラル採用 | ◎ | ○ | ○ | コスト効率は高いが母集団は限定的 |

| WEB広告 | ○ | △ | ◎ | 短期間で成果を出しやすく調整も可能 |

費用を抑えたいならリファラルやSNS、スピードを重視するならWEB広告、大規模な集客ならナビサイトといったように、自社の採用計画に合わせて優先順位を決めることが重要です。

企業規模・業種に合うかどうか

採用手法は、企業の規模や業種によって効果の出やすさが異なります。大手企業はブランド力を背景に、ナビサイトや合同説明会で幅広い学生を集めやすく、大量採用の母集団形成に適しています。一方で、中小企業は知名度の面で不利になりやすいため、ダイレクトリクルーティングやWEB広告といったターゲットを絞ったアプローチが有効です。

また、業種によっても相性があります。BtoC企業はSNSやオウンドメディアを通じて学生と自然な接点を作りやすく、ブランディング効果も発揮しやすい傾向にあります。逆にBtoB企業では、リファラル採用やダイレクトリクルーティングなど、精度を重視した手法が成果につながりやすいといえます。

このように、自社の規模や業種特性に応じて「幅広く集めるか」「精度を高めるか」を見極め、手法を選び分けることが採用成功のポイントになります。

学生の価値観とのマッチ度

近年の学生は、給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業文化や雰囲気、社員の価値観に共感できるかどうかを重視する傾向が強まっています。そのため、採用手法ごとに「どれだけリアルな姿を伝えられるか」が成果を左右します。

学生に響く発信方法の比較

SNSやオウンドメディアは、日常的な発信を通じて社員の声や職場の雰囲気を伝えやすく、共感形成に特に有効です。動画やリールなどの短尺コンテンツは、学生が求める「リアルさ」を補完する強力な手段になります。合同説明会やナビサイトも情報提供の場として機能しますが、他社との差別化を図るにはストーリー性や社員の登場が不可欠です。

一方で、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用は、個別のつながりを起点とするため「人」を通じた信頼感を得やすく、価値観の相性を見極める場としても機能します。WEB広告は直接的な共感醸成には不向きですが、興味を持った学生をSNSや採用サイトへ誘導する入り口として役立ちます。

学生の価値観に響く採用を行うには、単に情報を伝えるだけでなく、「共感を生む接点設計」と「リアルな社員の姿の発信」を意識することが欠かせません。

採用手法にはそれぞれ強みと弱みがあり、母集団形成力・効率性・企業規模との相性・学生の価値観とのマッチ度といった観点で整理すると違いが明確になります。

重要なのは「どの手法が優れているか」ではなく、自社の課題やターゲットに対して、どの手法をどう組み合わせるかです。数字で比較できる効率性だけでなく、学生の共感を得られるかどうかという質的な視点も取り入れることで、より精度の高い採用戦略を設計できます。

最適な採用手法を選ぶための4つのステップ

新卒採用の成果は、手法そのものよりも「自社に合った選び方」ができるかどうかで大きく変わります。応募数の不足、辞退の多さ、あるいはリソース不足など、企業ごとに抱える課題は異なります。

ここからは、課題の特定から学生の行動特性の把握、リソース配分の検討、そして手法の組み合わせまで、最適な採用戦略を設計するための4つのステップを解説します。

まずは課題を特定する

最適な採用手法を選ぶためには、まず自社の採用活動がどこで詰まっているのかを明確にすることが出発点となります。課題は大きく分けて3つの領域に整理できます。

- 量の課題:応募数そのものが足りず、母集団が形成できていない

- 質の課題:応募は集まるが、自社にマッチした学生が少ない

- 工程の課題:選考途中の辞退や内定辞退が多く、最終的な採用に至らない

いずれの課題に直面しているかを見極めることで、注力すべき手法が変わってきます。たとえば「量の不足」であればナビサイトや広告による母集団形成が必要ですし、「質の課題」であればダイレクトリクルーティングやリファラルが有効です。「工程の課題」であれば、内定者フォローや採用ブランディングの強化が重要となります。

採用活動を感覚で進めるのではなく、応募数・通過率・辞退率などのデータをもとに課題を言語化することが、適切な手法を選ぶ第一歩となります。

学生の行動特性を読み解く

自社に合った採用手法を選ぶためには、採用したい学生がどこで情報を探し、何を基準に企業を選んでいるのかを理解することが欠かせません。

就職活動の入口として依然多くの学生が利用しているのはナビサイトですが、同時に SNS・YouTube・口コミサイト といったチャネルで企業を調べる学生も増えています。マイナビの調査では、SNS投稿を見て興味を持った学生は43.1% に上り、そのうち 12.0%が実際に応募した経験がある と回答しています。一方で、ネガティブな投稿を見て応募をやめた学生も13.0%存在しており、オンラインでの発信が学生の意思決定に直結していることがわかります。

行動特性に合わせた戦略設計

こうしたデータを踏まえると、効果的な手法選定につながります。たとえば「情報をナビサイトで探す層」にはナビ掲載を強化しつつ、「SNSや動画で雰囲気を知りたい層」にはSNS採用やオウンドメディアでの発信を強める、といった戦略的な分け方が可能です。

学生の志向は多様化しているからこそ、チャネルごとの利用傾向を把握し、ターゲット像に合わせた接点を設計することが採用成功のカギとなります。

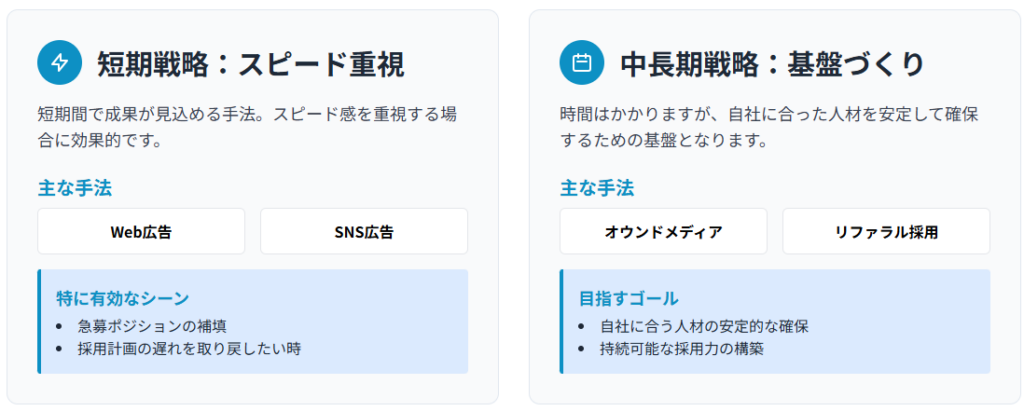

社内リソースとスピード感から考える

採用手法の選択では、自社のリソースをどこまで割けるか、どの程度のスピード感で成果を出したいかを考慮することが欠かせません。

ダイレクトリクルーティングは候補者ごとの個別対応が中心となるため工数が大きく、採用担当者の時間を確保できる企業でなければ継続が難しくなります。一方で、ナビサイトや合同説明会は母集団形成の仕組みが整っており、比較的効率よく応募数を確保できます。

短期と中長期、どちらを優先するか

スピード感を重視するのであれば、Web広告やSNS広告のように短期間で成果が見込める手法が効果的です。急募ポジションの補填や採用計画の遅れを取り戻す場面では特に有効でしょう。反対に、オウンドメディアやリファラル採用は成果が出るまで時間がかかりますが、中長期的に自社に合った人材を安定して確保するための基盤づくりに直結します。

つまり、「今すぐ結果を求めるのか」「将来に向けた仕組みを育てるのか」 によって、適した手法の選択は変わります。リソース状況と採用計画のタイムラインを見極めながら判断することが重要です。

複数手法を組み合わせて効果を高める

採用活動では、単一の手法に依存するよりも、複数の手法を組み合わせることで相乗効果を生みやすくなります。学生の行動が多チャネル化している今、入口から応募・内定までを一貫して設計することが欠かせません。

たとえば、ナビサイトで一定の母集団を確保しつつ、SNS発信で企業の雰囲気を伝え、エントリー後の歩留まりを改善する。あるいは、ダイレクトリクルーティングで狙った層に声をかけながら、Web広告で認知を広げる。こうした組み合わせは、それぞれの弱点を補い合う役割を果たします。

代表的な組み合わせ例

- ナビサイト × SNS:応募の入口を広げつつ、企業文化や雰囲気を伝えて志望度を高める

- ダイレクトリクルーティング × Web広告:個別アプローチと認知拡大を同時に進め、質と量を両立する

- オウンドメディア × リファラル採用:社員の声や実績を発信しながら、既存社員ネットワークを活用してカルチャーフィット人材を獲得する

重要なのは、自社の課題と学生の行動特性に合わせて最適な組み合わせを設計することです。採用フロー全体を俯瞰し、どこでどの手法を掛け合わせれば効果が高まるのかを意識することで、安定的な成果につながります。

採用手法の選択において大切なのは、「どの手法が優れているか」を議論することではなく、自社の課題やターゲットに合わせてどう選び、どう組み合わせるかです。

まずは「量・質・工程」のどこに課題があるのかを特定し、ターゲット学生の行動特性を把握すること。そのうえで、社内リソースや必要なスピード感を踏まえて手法を選び、複数の手法を掛け合わせて相乗効果を狙う。このプロセスを踏むことで、採用活動は戦略的に設計でき、安定的に成果を上げられます。

採用市場が複雑化する今だからこそ、「課題の特定」から「戦略的な組み合わせ」まで一貫した視点を持つことが、成功への最短ルートとなるのです。

成功事例から学ぶ採用手法の活かし方

採用手法の特徴を理解しただけでは、実際の運用イメージはつかみにくいものです。ここでは、地方募集・大量採用・共感訴求という3つのケースを取り上げ、どのように手法を組み合わせ、成果を生み出したのかを紹介します。自社の状況に近い事例を参考にすることで、戦略設計の具体的なヒントが得られるはずです。

地方採用:ATS連携×地域特化リスティングで応募単価を最適化

地方エリアの採用では、母集団形成が難しいという課題がつきものです。ナビサイトや合同説明会の集客力が都市部に比べて弱く、応募単価(CPA)が高騰しやすい傾向にあります。

施策のポイント

このケースでは、まず ATS(採用管理システム)と広告運用を連携 し、応募者データを一元管理。地域特化のキーワードでリスティング広告を配信することで、ターゲット学生に効率的にリーチしました。さらに、ATS上の応募データをもとに広告出稿を改善する仕組みを整えた結果、応募単価を都市部並みに抑えることに成功しました。

地方採用においては、限られた母集団をいかに効率よく獲得するか が最大のテーマです。ATSと広告を組み合わせ、PDCAを回せる体制を構築することが、コスト最適化の近道となります。

大量採用:ナビ+SNS動画+オンライン説明会で短期集客

大量採用が必要な場面では、短期間で一気に母集団を形成するスピード感が求められます。しかし、ナビサイトだけに依存すると応募の偏りや競合との比較で埋もれてしまうリスクがあります。

施策のポイント

このケースでは、まずナビサイトをベースに広く告知しつつ、SNS動画広告で学生の関心を引き、オンライン説明会へ誘導しました。動画では社員の声や職場の雰囲気を短尺で伝えることで、エントリー前から志望度を高める工夫を実施。そのうえでオンライン説明会を複数回開催し、地理的制約を超えて効率的に接点を増やしました。

結果として、短期間で必要人数分の応募を集めることに成功。SNSと説明会を掛け合わせることで、応募数だけでなく「企業理解の深さ」も向上し、内定承諾率にもプラスの効果が見られました。

共感訴求:オウンドメディア×SNSで“雰囲気”を可視化

近年の学生は、給与や待遇といった条件面だけでなく、「自分に合う雰囲気かどうか」や「価値観への共感」を重視する傾向が強まっています。そのため、従来の求人情報だけでは志望度を高めるのが難しい場合があります。

施策のポイント

このケースでは、まず オウンドメディアを活用して社員インタビューや社内の取り組みを記事化。さらに、それらをSNSで拡散し、学生が日常的に触れる場で企業文化を発信しました。短尺動画や写真投稿を組み合わせることで、文字情報だけでは伝わりにくい「雰囲気」や「人の魅力」を可視化したのです。

結果として、応募数そのものは急増しなくても、志望度の高い学生層の割合が上昇。選考途中の辞退率が低下し、最終的な内定承諾につながるケースが増えました。

これからの採用は「発信力」と「共感」がカギ

新卒採用市場は多様化し、学生はナビサイトだけでなく、SNSやYouTube、口コミサイトなど、さまざまなチャネルから企業情報を得ています。そのため、企業に求められるのは「どこで出会い、どう伝えるか」という発信力です。求人条件の提示だけでは不十分で、社員の声や働くストーリーを発信し、共感を生むことが成果を左右します。

重要なのは、自社らしさを明確に打ち出すことです。知名度や条件で大手に及ばなくても、文化や人柄、職場の雰囲気を等身大で伝えることで、マッチする学生との出会いにつながります。SNSやオウンドメディアは、その「自社らしさ」を表現するのに適した手段です。

さらに、採用市場や学生の価値観は常に変化しています。AIやデータ分析、動画や体験型コンテンツなど、新しい手法を取り入れつつ、施策を柔軟に見直して改善を重ねることが欠かせません。完璧を目指すよりも、動きながら整えていく姿勢が、持続的に成果を高める採用戦略につながります。

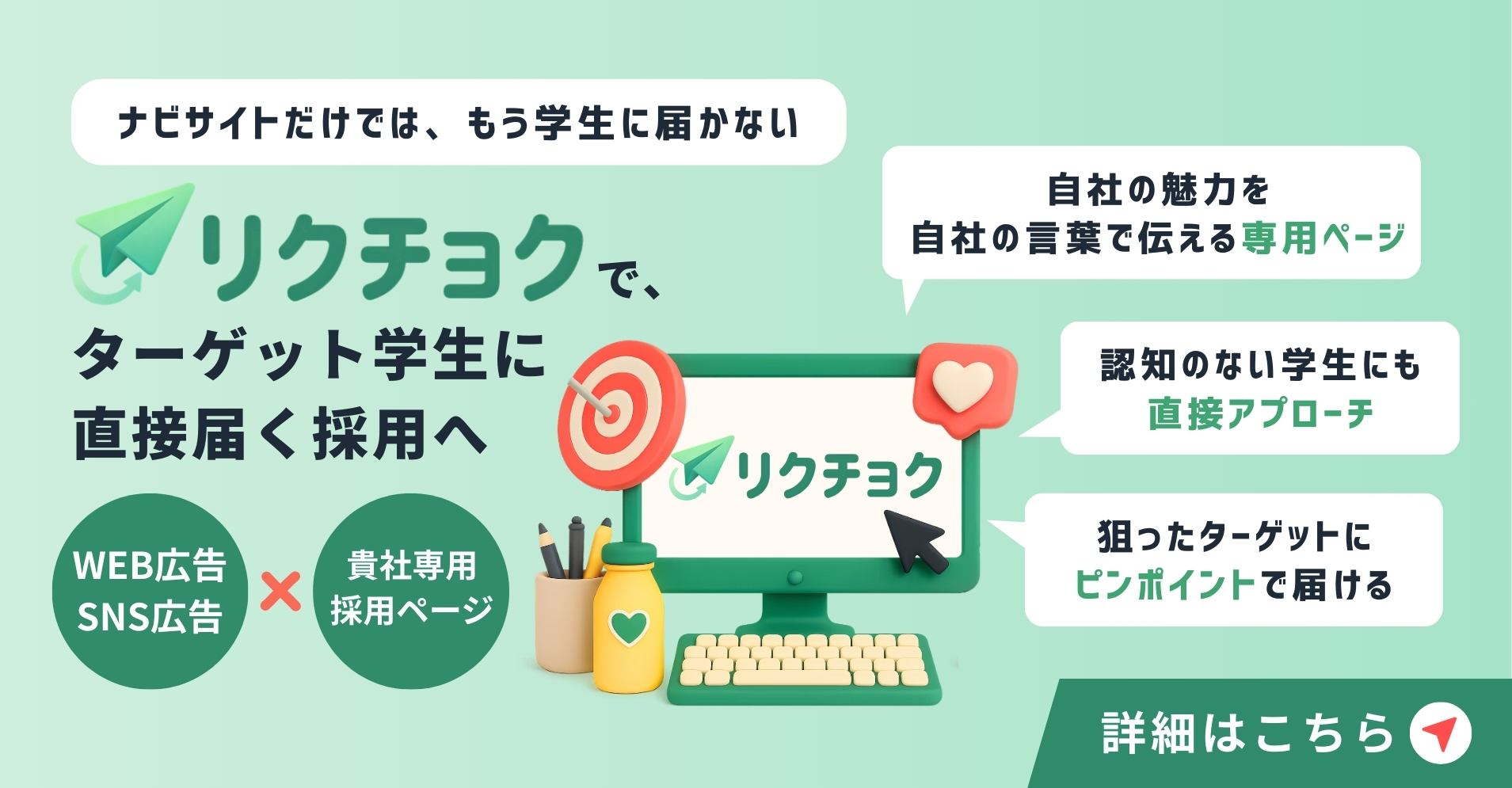

ナビ依存から脱却!新しい採用の一手「リクチョク」

「もっと多くの学生と接点を持ちたいのに…」

「求める層からのエントリーがなかなか集まらない…」

「母集団形成の方法を見直さないと…と感じている」

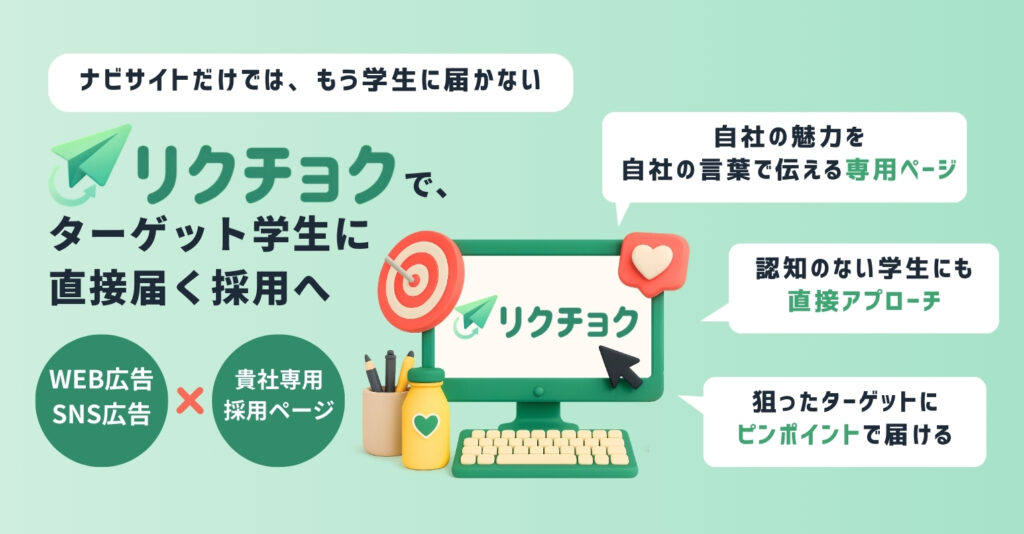

ナビサイトだけでは出会えない学生層に、直接アプローチできるのが「リクチョク」です。WEB広告・SNS広告と専用採用ページを組み合わせることで、認知拡大からエントリーまで一貫してサポート。母集団形成の課題を解決へ導きます。

「リクチョク」の強み

- WEB・SNS広告で“狙った学生層”にピンポイントでアプローチ

- 採用専用ページ(LP)で、自社の魅力を自由に表現

- データ分析を基盤に改善サイクルを回し、成果を最大化

- ナビサイトではリーチできない層とも接点を創出

応募が集まらないのは、魅力不足のせいではありません。届け方を変えるだけで、学生との出会いはぐんと広がります。私たちと一緒に、新しい一歩を踏み出しませんか?

山下勇

2002年中途入社のベテラン営業。営業・マネージャーとしてオウンドメディアリクルーティングやSNS採用、求人媒体を利用した採用手法で1000社以上の採用成功を実現。

これまでの実績として、リスティング広告を活用した広告戦略の策定、採用サイトの運用・分析・改善提案、ブランディングを意識した採用サイトの企画・制作を多数手がける。また、採用難職種に対応するランディングページの戦略立案・制作、採用専用SNSアカウントの活用および運用代行支援、SEOやSNS、採用サイトを組み合わせた総合的な採用コンサルティングなど、幅広い領域で企業の課題解決に取り組んでいる。