近年、新卒採用市場は急速な変化を迎えています。学生の情報収集行動の多様化や18歳人口の減少、企業間競争の激化により、従来の採用手法では母集団の確保が難しくなってきています。こうした中で注目されているのが、企業ごとに最適化された「母集団形成戦略」です。応募者をただ集めるのではなく、自社の文化や価値観にマッチする人材を戦略的に集めることが、今後の新卒採用成功の鍵となります。

本記事では、母集団形成の基本から、成功に導くための実践的な手法、最新トレンド、DX時代に対応したテクノロジーの活用法までを網羅的に解説します。採用活動における根本的な課題を整理し、今すぐ取り入れられる改善のヒントを提供いたします。

なぜ母集団形成が採用成功の起点となるのか

母集団形成は、新卒採用における最初の重要なプロセスです。しかし「数を集めればよい」と誤解されやすく、質とのバランスに課題を抱える企業も少なくありません。

本章では、母集団形成の基本的な考え方とその重要性を整理し、採用活動全体を円滑に進めるための出発点として押さえておくべきポイントを解説します。

そもそも母集団形成とは?

母集団形成とは、新卒採用において自社に合った候補者を一定数集めるプロセスを指します。ここでいう「母集団」とは、採用選考の対象となる応募者全体のことであり、この段階での候補者数と質は、その後の選考結果に大きな影響を与えることになります。

つまり、ただ応募数を集めるだけではなく、自社のカルチャーや求める人物像に合う学生を、早く適切に集めることが、母集団形成の本質なのです。これがうまくいかないと、最終的に採用した人材が組織に合わなかったという事態にもつながってしまいます。

母集団形成が採用活動を左右する理由

新卒採用における母集団形成の役割は、選考のスタートラインを整えることです。質の高い候補者を母集団として確保できれば、その後の選考活動がよりスムーズかつ効率的に進行します。

たとえば、「企業ブースに人が集まらない」「ナビサイトでの応募数が思ったより少ない」などの課題は、母集団形成の戦略が不十分であるサインとも言えるでしょう。

学生の情報収集行動の変化

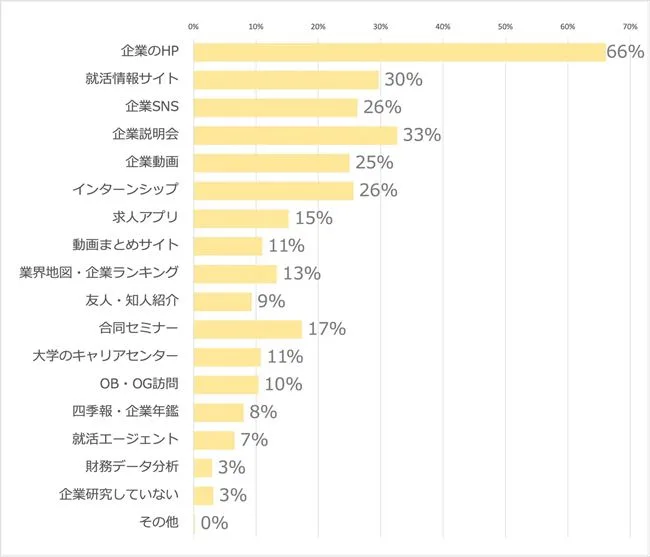

企業研究の手法として最も多くの学生が活用しているのは「企業のHP」で66%と半数以上にのぼり、次いで「企業説明会」(33%)、「就活情報サイト」(30%)と続いています。さらに、気になる企業を見つけた学生は、より詳しい情報を求めて公式サイトやSNS、動画などを活用し、リアルな雰囲気や空気感を重視して情報収集する傾向が強まっていることが指摘されています。

このように、時代とともに学生の情報収集行動は変化しており、従来のアプローチだけでは集められない時代に入っています。

情報管理と可視化の重要性

また、母集団を形成する過程では、単に集めるだけでなく、情報の管理も重要です。どのチャネルからどんな属性の学生がエントリーしているかを可視化し、早期段階から接点を持ち続けることで、応募から内定、そして入社までの導線がつながる形で構築できます。

さらに、採用活動の「見える化」が進めば、KPIをもとにデータを分析し、改善につながるアクションを早期に取ることが可能になります。

このように、母集団形成は単なる準備段階ではなく、戦略的な採用活動の最上流を担う存在であり、今の時代の採用において不可欠なプロセスといえるでしょう。

新卒採用の母集団形成に潜む課題と打ち手

新卒採用における母集団形成には、単に人数を集めるだけでは解決できない課題が数多く存在します。少子化による学生数の減少や競合企業との争いの激化により、「量」と「質」をどう確保するかが大きなテーマとなっています。

本章では、母集団形成で直面しやすい代表的な課題を整理し、それに対応するための戦略的なアプローチについて解説します。

母集団の質と量、両方をどう確保するか

新卒採用における母集団形成では、単に人数が多いことだけが正解ではありません。自社にマッチした学生を十分に確保し、かつ質の高い人材を集めるという、二つの要素をかね備えたバランスが求められます。

少子化による学生数の減少

現在の日本は少子高齢化が進み、学生の絶対数が年々減少しているという厳しい状況です。その背景には、18歳人口そのものが年々縮小しているという事実があります。US進学総合研究所によると、2041年度における18歳人口は、2023年度と比べて約27.1%減少し、約80万人になると推計されています。

これは学生母集団の最大規模を確保するうえで、大きな制約となります。このような人口動態の変化を意識しながら、限られた母集団から最大限の質と量を確保する戦略を立てることが、今後の新卒採用活動には不可欠なのです。

ミスマッチを防ぐためのターゲット設計

もう一つの大きな課題が、求める人物像をどう特定し、どのようにアプローチするか?です。

「誰でもいいから応募してほしい」といったスタンスでは、応募は集まってもミスマッチが増え、結果的に選考や配属で手間がかかる原因になります。まずは、担当者自身が自社に適した人材像を明確にし、それに合致した層に的確にアプローチする必要があります。

ターゲット像の明確化とチャネル選定

たとえば、文系学生か理系学生か、首都圏在住か地方在住か、探しているのは成長志向の高い学生か、安定志向の学生かといった自社の雰囲気に合う可能性が高いターゲット像を洗い出し、それに合ったチャネルや訴求ポイントを定めることが重要です。

そのうえで、一般的なナビサイトや就職イベントだけでなく、SNSやダイレクトリクルーティング、研究室訪問といった幅広い手法を組み合わせていくことで、自社の採用活動はより実効性の高いものになります。

差別化による競合優位性の確保

他には、競合他社との差別化も重要です。学生が情報を検索して比較する時代において、自社の魅力が埋もれてしまうリスクは常にあります。採用担当者は、会社の強みを高い解像度でアピールし、「この会社だから応募したい」と思わせる工夫が求められます。

母集団形成を成功に導く具体的な手法7選

母集団形成を効果的に進めるためには、多様なチャネルを活用し、それぞれの特徴を理解したうえで戦略的に組み合わせることが欠かせません。

ここでは、オンライン媒体や大学連携、ダイレクトリクルーティング、Webマーケティング、SNS、リファラル採用など、代表的な手法を整理し、実践のヒントを紹介します。

ナビサイトを中心としたオンライン就職サイトの活用

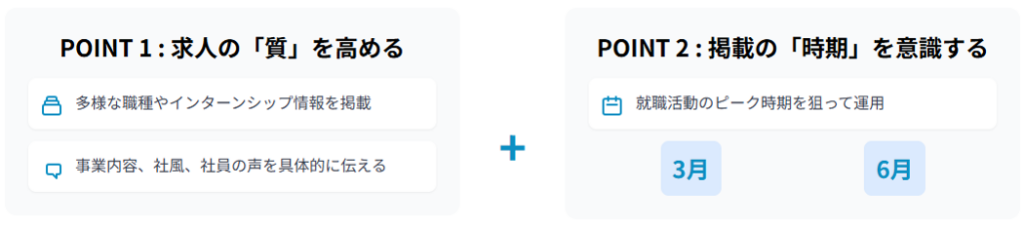

新卒採用において、リクナビやマイナビといったナビサイトをはじめとするオンライン就職サイトは、引き続き重要なチャネルです。人材を広く集めるためには、まず「就職サイトに掲載する求人の質と量」を意識することが必要です。

多様な職種やインターンシップ情報を掲載し、事業や業務内容、社風、社員の声などを具体的に伝えることで、学生のキャリア志向と合う求人にすることができます。また、求人広告の掲載時期も重要で、3月や6月といった就職活動のピークを意識して運用することが成果につながります。

さらに、各サイトの運用データを定期的に確認し、反応が悪い求人原稿には修正を加えるなどの改善サイクルを回すことも大切です。Webとオフライン施策をうまく使い分け、就職活動中の学生に多角的にアプローチすることが求められています。

ナビサイトのメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 学生利用率が高く、幅広い層にリーチできる | 競合企業と並んで比較されやすく、差別化が必要 |

| 求人情報・説明会案内・エントリー受付を一元化できる | 掲載費用が高額になりやすい |

| データ分析や効果測定の仕組みが整っている | 掲載時期や原稿内容によって成果が大きく変動する |

大学内イベントを活用した学生との接点づくり

大学との連携は、質の高い接触機会を創出する手段の一つです。定期的に学内説明会やセミナーを開催し、学生と直接会える機会を設けることで、会社への理解を深めてもらうことができます。

近年では企業と学生がつながる場として、キャリアセンターやゼミ、研究室訪問など、さまざまな接点が活用されています。こうした学内イベントを成功させるには、学生の関心に合わせたテーマ設定や出展内容がカギになります。

たとえば、事業領域の紹介だけでなく、社員の働き方や企業カルチャーについての具体的なエピソードを交えることで、学生の興味を引きやすくなります。また、学内での関係構築を強化するために、外部講師として授業に登壇するなど、幅広く関わる活動も効果的です。

大学連携・学内イベントのメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 学生と直接会えるため、理解・信頼を深めやすい | 準備や調整に工数がかかる |

| ゼミや研究室訪問など特定層にピンポイントでアプローチ可能 | 大学との関係構築に継続的な取り組みが必要 |

| 学生の生の声を収集し、自社の改善に活かせる | 内容が学生の関心に合わないと集客につながらない |

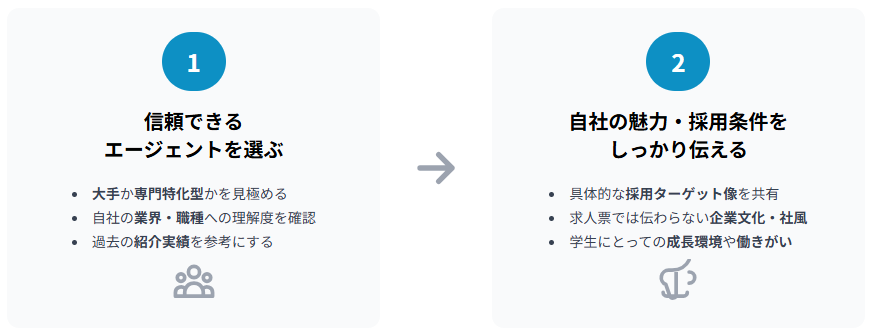

新卒紹介エージェントで工数削減とマッチング精度を高める

新卒紹介エージェントは、学生の希望と企業のニーズをマッチングしてくれる採用支援サービスです。マイナビやパーソルキャリアなどの大手に加え、専門性の高いコンサルティングを提供するエージェントも存在します。事前に採用したい人物像を共有することで、自社に合う候補者を選定・紹介してもらえるため、人事・採用担当者の工数削減につながります。

利用にあたっては、まず信頼できるエージェントを選ぶことが重要です。そのうえで、自社の魅力や採用条件をしっかりと伝えることで、より的確な人材を紹介してもらえる可能性が高まります。

さらに、紹介された学生のフィードバックを受け取り、辞退や離職に至る理由を分析すれば、今後の採用活動の改善にも活かせます。エージェントが提供する専用管理画面やレポート機能も有効に活用し、採用活動全体の精度を高めましょう。

新卒紹介エージェントのメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 採用したい人物像に合う候補者を紹介してもらえる | サービス提供会社によって質や対応が大きく異なる |

| 選考プロセスの効率化につながり、工数削減できる | 紹介手数料が発生するためコストが高くなる場合がある |

| 辞退理由やフィードバックを通じて改善につなげられる | 自社の魅力を正確に伝えないとマッチ度が下がる |

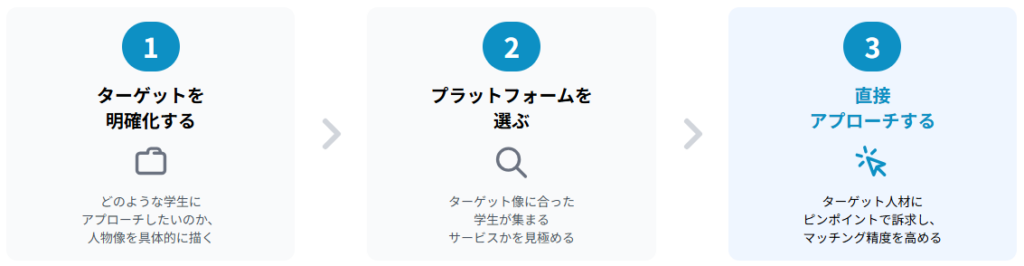

学生に直接届くダイレクトリクルーティングの強み

近年注目されている手法の一つに、ダイレクトリクルーティングがあります。これは企業側から学生に直接アプローチする手法で、ターゲットを明確にしたうえで、合致した人材にピンポイントでアプローチできるのが強みです。各サービスにはそれぞれ異なる特徴があるため、自社の求める人物像に合ったプラットフォームを選ぶことが大切です。

また、学生が気軽に登録・返信できるよう、登録ページや送信メッセージの設計にも配慮が必要です。特にメールなどでアプローチする際は、押しつけがましさのない表現で、自社の魅力が伝わるよう工夫することが大切です。利用前にはサービスの料金体系やサポート体制も確認しておくと安心です。

ダイレクトリクルーティングのメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| ターゲットを絞ってピンポイントでアプローチできる | スカウト文面の工夫が成果に直結する |

| 従来のナビサイトでは接点を持ちにくい層にリーチ可能 | 即効性より継続的な取り組みが必要 |

| 自社の強みを直接学生に伝えられる | 学生からの返信率を高めるための運用改善が欠かせない |

採用活動を加速させるWEB広告活用

採用活動においても、WEB広告を戦略的に取り入れることが、母集団の質と量の向上に大きく貢献します。特に、求職者の行動データをもとにした広告配信やランディングページ(LP)の最適化は、関心度の高い学生を的確に惹きつける施策となります。

検索広告や採用専用LPの活用

たとえば、GoogleやYahoo!で検索されやすいキーワードを調査し、それに基づいた求人広告を出稿するリスティング広告や、インターン・説明会情報を特設ページにまとめて広告経由で誘導する手法は効果的です。クリック単価(CPC)やコンバージョン単価(CPA)を測定しながら運用改善を重ねることで、費用対効果の高い集客が可能になります。

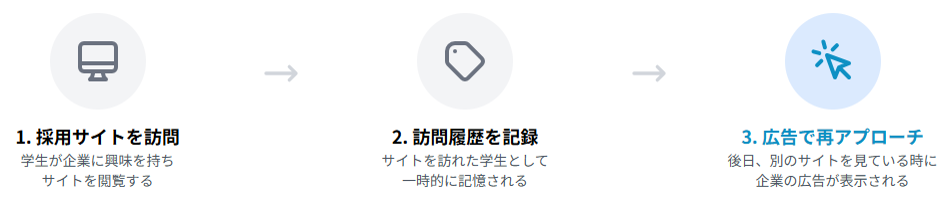

リマーケティングで継続的に接触

また、一度企業サイトを訪れた学生に対してリマーケティング広告を配信すれば、継続的な接触が可能です。これにより認知を強化でき、ナビ媒体や就活イベントではリーチしにくい潜在層へのアプローチも実現できます。

このように、WEB広告は単なる募集告知にとどまらず、「誰に・いつ・どのように情報を届けるか」を設計する戦略的手段です。データを活用しながら継続的に改善サイクルを回すことが、今後の採用力強化には欠かせません。

WEB広告活用のメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 行動データをもとにした精度の高い集客が可能 | 専門知識や運用ノウハウが必要 |

| CPC・CPAなどの指標で費用大効果を管理しやすい | 広告費のコントロールを謝ると費用が膨らむ |

| リマーケティングで接触頻度を高め、認知を強化できる | 学生向けに適切なクリエイティブ設計が求められる |

SNS × 自社採用サイトで実現する母集団形成

SNSは今や学生にとって身近な情報源であり、就職活動における企業研究にも大きな影響を与えています。そのため、自社の採用活動でもSNSの活用は欠かせません。

SNS施策はオンラインだけで完結させず、オフライン施策との連携を図ることが大切です。たとえば、学内イベントで配布するQRコードやフォロワー限定の説明会開催など、リアルとデジタルを結びつけることで、接点の強化が期待できます。

採用サイトは「独自性」と「学生ニーズ」を重視

また、SNSと並んで重視すべきなのが、自社の新卒採用サイトの設計です。ナビ媒体だけに頼らず、自社の世界観やメッセージを直接届ける場としての重要性が年々増しています。

設計の第一歩は「学生のニーズ」を正確に把握することです。学生が就職活動で重視する情報は年々変化しており、給与や福利厚生だけでなく、「社風」「社員の人柄」「入社後のキャリアパス」など、リアルな情報を求める傾向が高まっています。

また、競合企業の採用ページを研究し、自社ならではの独自性を打ち出すことも大切です。他社にはない価値ある情報を提供できれば、学生の印象に残りやすくなります。

SNS採用・自社採用サイトのメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 学生にとって身近な媒体で接点が作れる | 継続的な発信体制の構築が必要 |

| 自社の世界観やカルチャーを直接発信できる | 炎上リスクや情報発信の一貫性に注意が必要 |

| オフライン施策と連動させることで効果が拡大する | 採用サイトは学生ニーズを反映し続ける改善が欠かせない |

社員のつながりを活かすリファラル採用

リファラル採用は、社員が知人や友人を紹介することで母集団を形成する手法です。社内のネットワークを最大限に活用し、信頼性の高い人材を集める手段として注目されています。

まずは、社員が紹介しやすくなるよう制度を整備することが重要です。たとえば、紹介インセンティブや簡易的な紹介フォームを導入することで、気軽に紹介してもらえる環境をつくります。

さらに、紹介された候補者へのフォローアップも徹底する必要があります。辞退の不安を軽減し、安心して選考に臨めるようなサポート体制があれば、紹介の質も高まっていきます。

リファラル採用のメリットと注意点

| メリット | 注意点 |

|---|---|

| 信頼性の高い人材を紹介してもらいやすい | 社員が紹介しやすい制度設計が必要 |

| 社員を通じて自社カルチャーに合う候補者を獲得できる | 候補者へのフォロー体制が不十分だと辞退につながる |

| 採用コストを抑えられる場合がある | 社員のネットワークだけに依存すると母集団が限定される |

母集団形成を成功させるための採用計画づくり

母集団形成をスムーズに進めるために大切な「計画の立て方」について整理します。どんな人を採用したいのかを明確にすることから始まり、年間のスケジュールや予算の考え方、広報のタイミング、そしてエントリーから選考までの流れづくりまで。実際の採用活動を具体的にイメージできるよう、順を追って解説します。

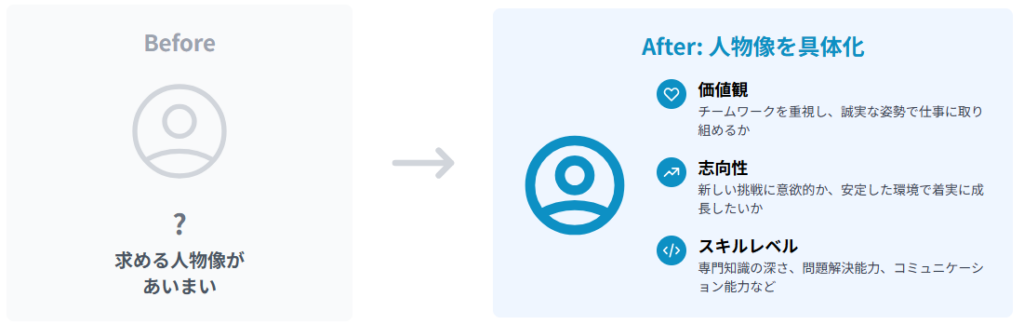

STEP1 採用ターゲットを明確にする

効果的な母集団形成には、まず「誰を採用したいのか」というターゲットの明確化が不可欠です。求める人材像を具体化し、価値観や志向性、スキルレベルといった特性をしっかりと把握することから始めましょう。

たとえば、積極的にチャレンジする姿勢を持つ学生をターゲットにするのか、協調性や安定志向を重視するかによって、アプローチすべき手段や媒体は大きく異なります。自社の理念や将来的な人材育成のビジョンと照らし合わせて、自社に合う人物像を明らかにすることが重要です。

明確なターゲット設定ができれば、採用活動の方向性がぶれず、効率的なプロセス設計と母集団の最適化が実現できます。

STEP2 採用計画とスケジュールを立てる

次に重要なのが、採用計画の立案とスケジュールの詳細管理です。まずは予算の設定から始め、どの手段にどれだけの費用をかけるのかを明確にします。例えば、求人広告の制作費、説明会の開催コスト、外部サービスの利用料などをしっかり想定しておく必要があります。

年間スケジュールの設計

その上で、工程ごとの期間や担当者を明確に割り当て、スケジュールを進行管理していく体制を整えましょう。例えば、広報開始が3月、エントリー締切が6月、内定出しが7月など、年間を通した工程設計があると、トラブルが起きた際も迅速に対応できます。

特に現在は、企業規模や採用人数にかかわらず、柔軟な計画とスピーディーな意思決定が求められる時代です。社内の関係部門と連携しながら、実効性の高い採用スケジュールを構築することが成功のカギになります。

STEP3 広報のタイミングを設計する

いかに魅力的なメッセージを発信しても、タイミングを間違えれば効果は半減してしまいます。そのため、採用広報のスケジュール設計も非常に重要な要素です。

市場調査と早期発信の重要性

まずは、新卒市場の動きや学生の就職活動スケジュールを把握するための市場調査を定期的に行いましょう。たとえば、株式会社マイナビの2027卒の大学生への調査結果によると、6月の「オープン・カンパニー&キャリア教育等」の参加率は42.9%となり、前月の27.1%より15.8pt増加しています。また、何かしらのキャリア形成活動に参加した割合に関しても49.2%(前月比19.0pt増)となり、半数近い学生が活動に参加していることが分かります。

このように、早期インターンシップへの参加率が高まっている現在、情報発信は大学3年生の夏前から始める必要があります。

競合分析と改善サイクル

さらに、競合他社がどのタイミングでどのような施策を打っているのかも確認し、自社とのバランスを調整します。そして、実際に採用した新卒社員からのフィードバックを集め、採用スケジュールや広報時期の改善に活かすことで、次年度以降の採用活動をより効果的に展開できます。

STEP4 広報から選考につなげる導線を設計する

採用活動においては、候補者との最初の接点となる広報活動が非常に重要です。Instagramや就活ニュースメディアなど、幅広いメディアを活用しながら、ターゲット層に効果的にリーチしましょう。

自社の魅力を伝えるコンテンツ設計

自社の魅力を伝えるには、実際に活躍している社員の姿を紹介することが有効です。動画インタビューや仕事紹介コンテンツなどを使い、リアルな情報を伝えることで、学生にとっての共感や興味を生み出すことができます。

また、求人広告やランディングページの制作においても、効率的で効果的なクリエイティブが求められます。学生がどのような言葉に反応するのか、どのようなストーリーが刺さるのかといったマーケティング視点を持つことが、採用成果を高める大きなポイントです。

効果測定とKPIに基づく戦略改善

母集団形成を効果的に進めるためには、実行した施策をそのままにせず「数値で振り返り、改善する」ことが欠かせません。応募数や内定率といったKPIを設定して可視化し、その結果をもとに改善サイクルを回すことで、次の採用活動をより精度の高いものにできます。

ここからは、KPIの設計から効果測定の方法、改善サイクルを活かした戦略再構築までを解説します。

KPI設定と数値の可視化

母集団形成を効果的に行うには、その施策の結果を「数値」で可視化することが必要です。そのために重要なのが、KPI(重要業績評価指標)の設定です。

たとえば、応募数、書類選考通過率、面接通過率、内定率、内定承諾率などをKPIとして設定することで、各工程ごとの歩留まりを分析できます。まずはどのようなデータを収集するかを明確にし、収集方法や管理システム(ATSなど)も整えておくことが大切です。

効果測定の実施方法

設計したKPIに基づき、数値を定期的に収集・整理し、分析を行います。Google Analyticsや採用管理システムのダッシュボード、SNSのインサイト機能などを活用すれば、表示回数やクリック率といったデータも確認可能です。これらの数値から改善すべき箇所を明確にし、改善施策を実行していきましょう。

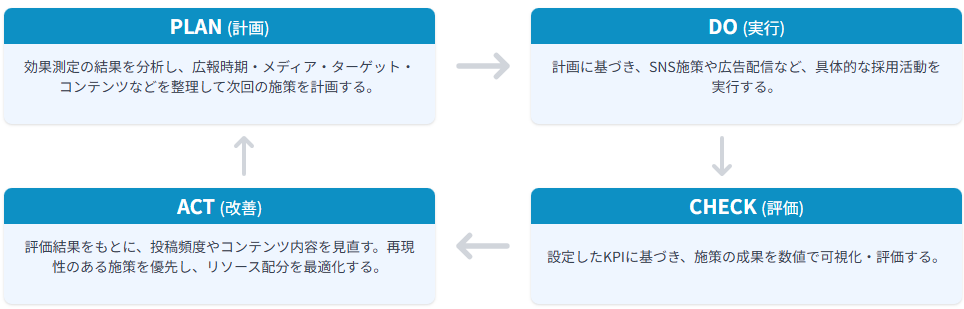

改善サイクルと戦略再構築

効果測定で得られた結果をもとに、改善サイクル(PDCA)を回していくことが重要です。たとえば、SNS施策の成果が伸びなかった場合は、投稿頻度やコンテンツ内容を見直し、ターゲット層に効果的に届くメッセージへ改善します。

また、限られたリソースをどこに配分するかを見極め、再現性のある施策を優先することで効率的な運用が可能になります。さらに、広報時期・配信メディア・ターゲット属性・コンテンツ内容などを整理して次回施策に反映させれば、精度の高い母集団形成戦略へとつながります。

DX時代に対応した母集団形成の最適化

デジタル技術の進化は、採用活動にも大きな変化をもたらしています。AIやビッグデータを活用した分析、マーケティングオートメーションによる効率化、チャットボットや分析ツールの導入など、従来の方法では得られなかった精度やスピードで母集団形成を進めることが可能になりました。

ここでは、DX時代に押さえておきたい最新の手法と、その具体的な活用ポイントを紹介します。

AI・ビッグデータの活用によるプロセス効率化

デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中で、採用分野にもAIやビッグデータの活用が広がっています。特に新卒採用における母集団形成では、応募者の情報や行動履歴をもとに分析し、より精度の高い施策を打つことが可能になっています。

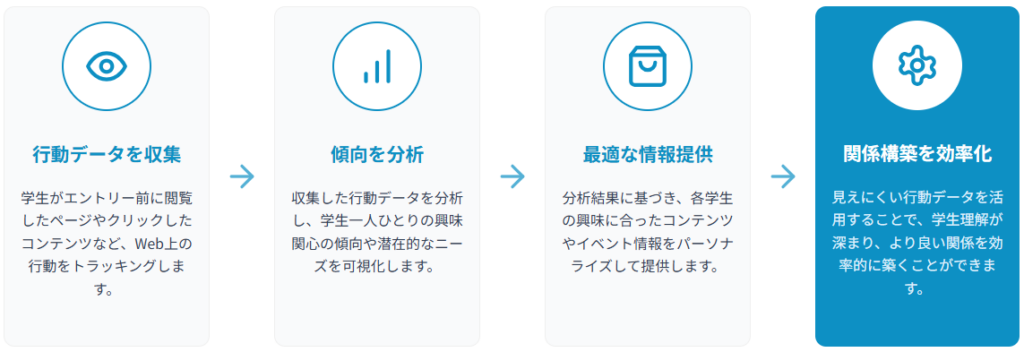

行動データの分析で学生理解を深める

たとえば、エントリー前に学生が閲覧していたページや、クリックしたコンテンツの傾向を分析することで、興味関心に合った情報提供ができるようになります。こうした見えにくい行動データを活用することで、学生との関係構築を効率化できるのです。

また、過去の選考通過者の属性データをもとに、どのような学生が自社に合うのかをスコアリングする仕組みも導入されています。これにより、面接や説明会の段階でマッチ度の高い母集団を維持することが可能となります。

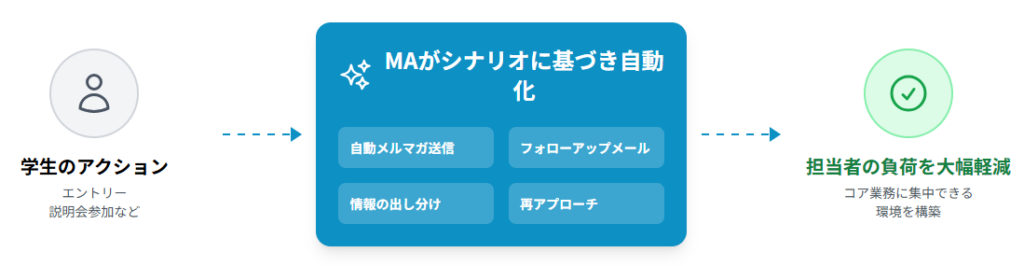

マーケティングオートメーションの活用

採用活動におけるマーケティングオートメーション(MA)は、学生とのコミュニケーションを自動化し、効率的に接点を持つための有力な手段です。

ステップメールで効率的な接点を作る

具体的には、学生がエントリーフォームを登録した時点から、自動でメルマガを送信したり、説明会参加後にフォローアップメールを配信したりといった施策がMAによって実現できます。また、学生のアクションに応じた情報の出し分けや、一定期間反応がない層への再アプローチなどもシステムで自動化されるため、担当者の人的負荷を大幅に軽減できます。

これにより、限られたリソースでも多くの学生に対してタイムリーな対応が可能になり、母集団形成から選考誘導までの流れがよりスムーズに運用できるようになります。

AIチャットボット×分析ツールで採用をアップデート

母集団形成においては、学生とのコミュニケーションがカギとなるため、AIチャットボットの導入も効果的です。企業の採用サイトに設置されたチャットボットは、学生からの質問に即時対応し、24時間体制で疑問を解消できる仕組みを提供します。

チャットボットで学生との接点を強化

たとえば、「募集職種は?」「インターンはありますか?」といったよくある質問を自動応答するだけでなく、選考案内やエントリーフォームへの誘導なども可能です。さらに、分析ツールを活用すれば、どのコンテンツがよく読まれているのか、離脱率が高いページはどこかといった情報も数値化して把握できます。これにより、PDCAを素早く回し、より効果的なコンテンツ改善が図れます。

このように、デジタルツールを組み合わせることで、単なる数集めではない、質の高い母集団形成が実現可能になります。

学生に選ばれるための採用ブランディング戦略

採用活動においては、単に条件面を提示するだけでは学生の心を動かすことはできません。学生が「この会社で働きたい」と感じるためには、リアルで共感できる情報や、自分の未来を想像できる体験が必要です。

ここからは、学生に響く情報発信のあり方やメッセージ設計、SNS・動画などのデジタル活用、さらには採用サイト改善のポイントまで、具体的なブランディング戦略を解説します。

学生に刺さる情報発信とは?

採用ブランディングにおいて重要なのは、企業が伝えたいことよりも、学生が知りたいことを中心に考える姿勢です。就職活動中の学生は、給料や福利厚生といった条件面以上に、社内の雰囲気や具体的な仕事内容、ワークライフバランスといったリアルな情報に魅力を感じています。

OfferBoxの調査では「社内の雰囲気が良い」企業が最も人気を集めており、OneCareerの調査でも全体の40.8%の学生が「興味が持てる仕事内容」が志望度に直接影響する要因として回答しています。

そのため、企業のミッションや働き方、成長できる環境など、学生の価値観とつながる情報を積極的に発信することが求められます。さらに、「入社後のリアルな1日」や「若手社員のキャリアの実例」など、自分の将来をイメージしやすいコンテンツは特に高い効果を発揮します。

採用メッセージとビジュアルの工夫

採用活動では、発信する「メッセージの一貫性」と「ビジュアルの印象」が企業イメージの形成に大きな影響を与えます。

たとえば、学生に伝えたいキーワード(例:挑戦・安心・地域密着・イノベーションなど)を軸にしたメッセージを設計し、採用サイト・パンフレット・SNSなどすべてのチャネルで統一して展開することで、企業の軸が明確になります。

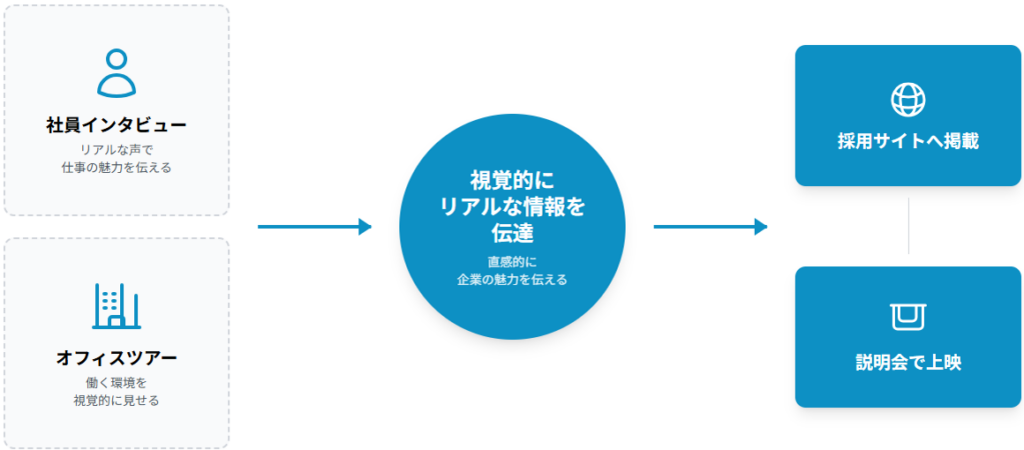

リアルなビジュアルで企業の魅力を伝える

ビジュアル面では、実際の社員の写真やオフィスの様子、働く雰囲気が伝わる構成を意識しましょう。モデル写真や抽象的な画像ではなく、リアルさを重視することで、学生の心に響きやすくなります。特に、動画による社員紹介や社内ツアーコンテンツなどは、視覚的な訴求力が高く、企業の魅力を直感的に伝えるのに効果的です。

SNS・動画・デジタルメディアの活用

今の学生世代にとって、情報収集にSNSは欠かせない存在です。企業がInstagramやYouTube、TikTok、X(旧Twitter)などを活用することで、就活ナビやホームページでは伝えきれない企業の空気感を届けることができます。

SNSでの継続的な接点づくり

SNSは継続的な接点をつくるのに最適です。イベント告知や社員の紹介、社内の日常などラフな投稿を交えることで、学生との心理的距離を縮めることができます。

一方で、ただアカウントを作るだけでは効果は限定的です。ターゲット層に合ったSNSの選定、投稿の頻度や内容設計が成功のカギになります。特に、採用担当者が顔出しで登場するコンテンツは信頼性を高めやすい工夫です。

動画でリアルな雰囲気を伝える

企業紹介動画を採用サイトに掲載したり、説明会で流すことで、学生に与える印象をより強められます。社員インタビューやオフィスツアーなど、視覚的にリアルな情報を伝えられる動画は、直感的に企業の魅力を伝える強力なツールです。

デジタルメディアの活用は、今後の採用ブランディングにおいてますます重要性を増していく分野といえるでしょう。

企業ブランディングと連動した採用サイト改善のポイント

採用サイトは単なる募集要項の掲載場所ではなく、企業の魅力をストーリーテリングで伝える重要なコンテンツです。新卒採用においては、学生に対して「この会社で働くイメージ」を持ってもらえるかどうかが大きな分かれ目になります。ブランディングと連動した採用サイト改善では、以下のような施策が効果的です。

- 企業理念やビジョンを「社員の声」やインタビューを通じて可視化

- 写真や動画を活用し、職場環境・社員の雰囲気をリアルに伝える

- SNSとの連携により、リアルタイムな情報発信と双方向のコミュニケーションを実現

こうした改善によって、応募者が「共感」できるコンテンツを提供できるようになり、結果として母集団の質とエンゲージメントが高まる傾向にあります。

新卒採用の成功事例と失敗例から学ぶ、母集団形成のポイント

新卒採用においては、「どの施策が成果につながるのか」「なぜうまくいかないのか」を具体的な事例から学ぶことが重要です。ここでは、Web広告やSNS活用で成果を上げた成功事例と、つまずきやすい失敗パターンを取り上げます。実際のデータや事例をもとに、母集団形成を強化するためのヒントを解説します。

Web広告×SNS活用で成果を上げた新卒採用事例

この企業では、まずリスティング広告を活用し「ITエンジニア 新卒」などの検索キーワードから説明会LPへの誘導を行いました。その結果、8ヶ月間で167件のエントリーを獲得し、エントリー単価は約2万4600円、クリック単価は190円と効率的な集客に成功しています。

一方で、SNS広告としてX広告も試験的に導入しました。ナビサイトアカウントのフォロワーをターゲティングすることで、ITエンジニアに関心の高い学生へリーチを強化し、初月で4件のエントリーを獲得。エントリー単価は約2万7700円、クリック単価は152円と一定の成果を収めています。

成功のポイント

この事例の大きなポイントは、知名度不足を補うために複数のチャネルを組み合わせたことにあります。

リスティング広告では検索ニーズを持つ層に的確にアプローチし、SNS広告では潜在的に関心を持つ層との接点を拡大しました。また、エントリー単価やクリック単価といった数値を指標にしながら改善を重ねたことで、効果的な広報設計につなげられています。

母集団形成で失敗しやすいポイントと改善のヒント

新卒採用の母集団形成においては、いくつかの典型的な失敗例もあります。たとえば、以下のような課題がよく見受けられます。

- 知名度のない企業が情報発信量を増やさずにエントリーだけを期待している

- 「条件」ばかりを強調し、企業のカルチャーや魅力が伝わっていない

- 掲載タイミングや媒体選定を誤り、ターゲットに届かない

こうした失敗は、「応募者が企業を知る機会がない」「情報に魅力を感じない」「そもそも認知されていない」といった原因が背景にあります。特に知名度の低い企業は、広告やSNSを通じた出会いの機会を自ら創出する姿勢が欠かせません。

失敗を防ぐためのポイント

採用の初期段階で「意欲」や「成長意識」に目を向けず、学歴やスキルのみで候補者を選別しすぎることも、結果として定着率の低下や早期離職につながるリスクがあります。

こうした失敗を避けるには、事前に採用戦略をしっかりと設計し、効果的な情報発信、継続的なコミュニケーション、そして入社後を見据えた教育・研修の充実を含めた総合的な取り組みが必要です。

まとめ

新卒採用市場は今後も変化を続け、採用活動には柔軟かつ戦略的な対応が求められます。成果を出すためには、採用を一過性の取り組みとせず、継続的に母集団形成へ取り組む体制づくりが不可欠です。インターンシップやSNS発信、ダイレクトリクルーティングなどを組み合わせ、常に学生との接点を持ち続ける仕組みを整えることが大切です。

また、人事部門だけに負担を集中させず、現場社員や経営層も巻き込みながら採用ブランディングを強化することが、母集団の質と量を高める近道になります。

本記事で紹介したように、効果測定やKPIの活用、デジタル施策の最適化、学生目線に寄り添った情報発信を通じて、自社に合う人材との出会いを実現していきましょう。長期的な視点で採用と育成をつなげていくことこそが、企業の未来を支える基盤となります。

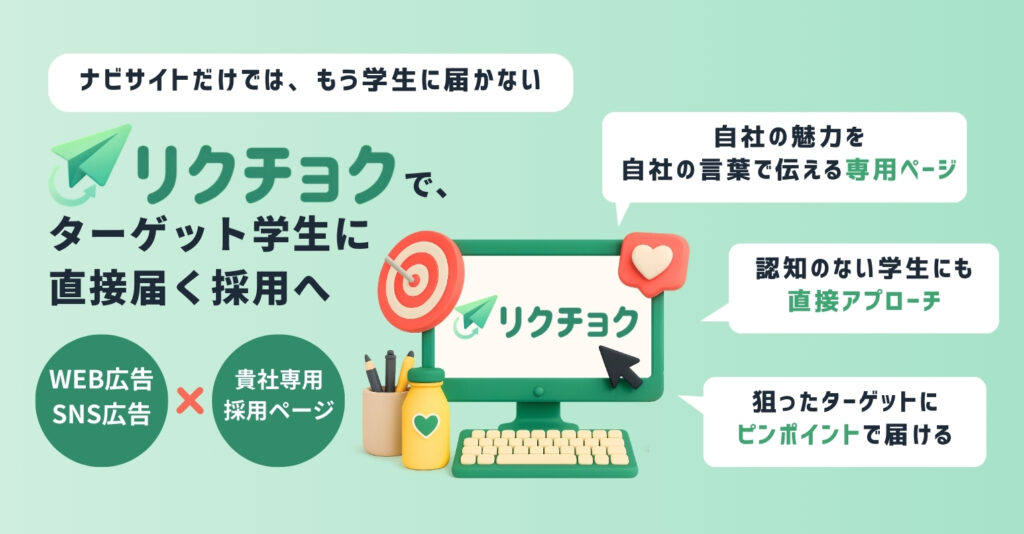

ナビ依存から脱却!新しい採用の一手「リクチョク」

「もっと多くの学生と接点を持ちたいのに…」

「求める層からのエントリーがなかなか集まらない…」

「母集団形成の方法を見直さないと…と感じている」

ナビサイトだけでは出会えない学生層に、直接アプローチできるのが「リクチョク」です。WEB広告・SNS広告と専用採用ページを組み合わせることで、認知拡大からエントリーまで一貫してサポート。母集団形成の課題を解決へ導きます。

「リクチョク」の強み

- WEB・SNS広告で“狙った学生層”にピンポイントでアプローチ

- 採用専用ページ(LP)で、自社の魅力を自由に表現

- データ分析を基盤に改善サイクルを回し、成果を最大化

- ナビサイトではリーチできない層とも接点を創出

応募が集まらないのは、魅力不足のせいではありません。届け方を変えるだけで、学生との出会いはぐんと広がります。私たちと一緒に、新しい一歩を踏み出しませんか?

山下勇

2002年中途入社のベテラン営業。営業・マネージャーとしてオウンドメディアリクルーティングやSNS採用、求人媒体を利用した採用手法で1000社以上の採用成功を実現。

これまでの実績として、リスティング広告を活用した広告戦略の策定、採用サイトの運用・分析・改善提案、ブランディングを意識した採用サイトの企画・制作を多数手がける。また、採用難職種に対応するランディングページの戦略立案・制作、採用専用SNSアカウントの活用および運用代行支援、SEOやSNS、採用サイトを組み合わせた総合的な採用コンサルティングなど、幅広い領域で企業の課題解決に取り組んでいる。