中小企業の人事・採用担当者にとって、新卒採用は年々難易度を増しています。大企業との競争が激化するなか、知名度や資金力の面で不利になりやすい中小企業は、どのようにして優秀な学生にアプローチし、採用を成功へ導けばよいのでしょうか。

本記事では、採用活動に課題を抱える中小企業の担当者向けに、新卒採用を成功させるための戦略と具体策を詳しく解説します。市場動向から始まり、ターゲット設定やブランディング、SNSやWEB広告を活用した新しい採用手法、さらにはオンボーディングや定着支援に至るまで、実践的なポイントを網羅しました。

採用に悩むすべての中小企業担当者が「うちの会社でもできる」と感じられるような、現場目線のノウハウをお届けします。

激化する新卒採用市場と中小企業の課題

少子化の影響や採用活動の早期化により、新卒採用市場は年々厳しさを増しています。特に大手企業が先行して動く中で、中小企業は学生から「第一志望」として選ばれにくい現状があります。さらに、学生の就職観も「働きやすさ」や「楽しさ」を重視する方向へ変化しており、従来の採用手法だけでは十分に魅力を伝えきれません。

ここでは、新卒採用を取り巻く環境の変化と課題を整理し、中小企業が採用競争を勝ち抜くために押さえておくべき視点を解説します。

変化する新卒採用市場と中小企業の現状

現在の新卒採用市場は、少子化の影響を受けて「売り手市場」が続いています。大手企業を中心に採用活動の早期化が進んでおり、多くの学生が3年生のうちからインターンや企業研究をはじめています。

マイナビの調査によると、27卒のインターンシップ・仕事体験への申し込み状況は、6月末で83.2%とすでに大半の学生が申し込みを行っていることが分かります。さらに、同じ時期の26卒への調査結果と比べると0.9ポイント上昇しており、さらなる早期化が進んでいると考えられます。

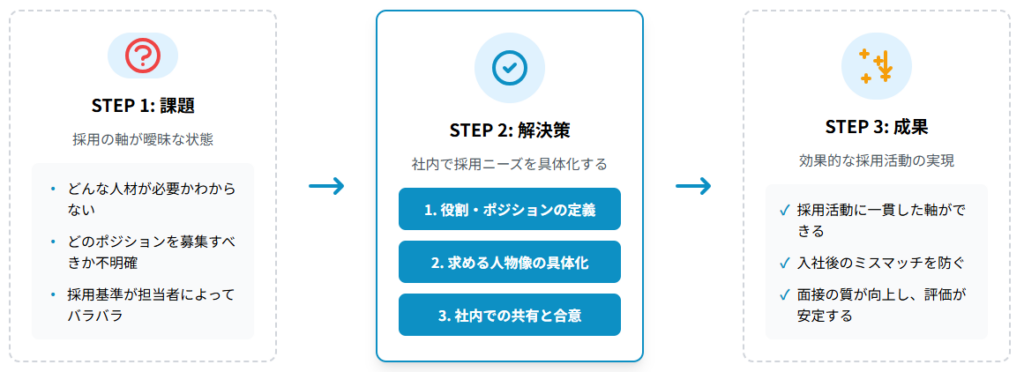

採用活動の軸をつくる重要性

このような環境の中、中小企業は採用活動のスタートが遅れることが多く、学生にとっての「第一志望」に入りにくい状況にあります。

そのため、中小企業がまず取り組むべきは、自社の採用ニーズを明確にすることです。どのような役割やポジションで人材が必要なのか、求める人物像はどのような特性を持つ人なのかを社内で共有し、採用活動の軸をつくることが重要です。

中小企業ならではの魅力発信

また、新卒求職者に向けて自社の魅力を伝える工夫も欠かせません。社員一人ひとりが活躍できる環境や、幅広い業務に関われるチャンス、風通しの良い社風など、大手にはない魅力を「ストーリー」で伝えることが効果的です。

さらに、地方に根ざした中小企業であれば、地元学生に向けた採用活動を強化することも有効です。地域とのつながりや、地元での就職希望者への訴求など、地域密着型のアプローチは他社との差別化につながります。

大手優位の採用競争で中小企業が直面する壁

大企業と比較して、中小企業は知名度やブランド力で不利な立場にあると感じがちです。実際、多くの学生は就職活動の初期段階で「聞いたことのある企業」を中心にエントリーを行う傾向があります。

2025年7月に発行されたキャリタス就活のデータでは、「就職先として決めた企業を知ったきっかけ」を調査したところ、22.6%が「就職活動の前から知っていた」と回答していることが読み取れます。このような状況で、いかにして中小企業が学生の関心を引くかが大きな課題となっています。

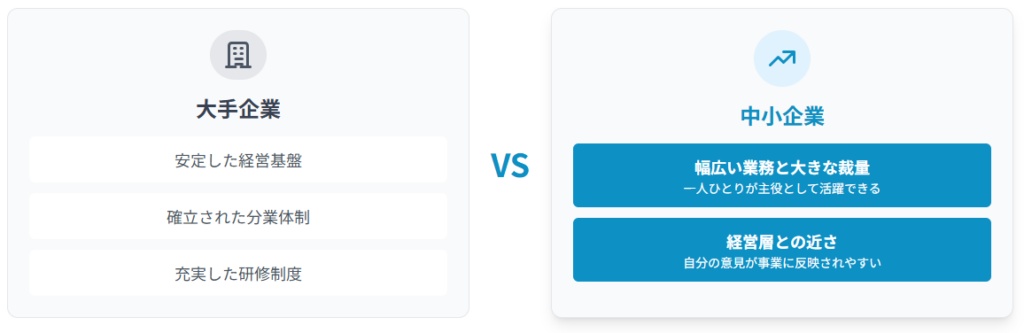

中小企業が打ち出すべき「強み」

ここで重要なのは、大手企業との「違い」を明確にすることです。例えば、中小企業では一人ひとりの社員が担う業務の幅が広く、裁量を持って働ける環境があります。また、経営層との距離が近く、自分の意見が反映されやすいという点も、成長意欲のある学生にとっては大きな魅力となります。

採用プロセスの柔軟さも、中小企業の強みの一つです。選考スピードを速める、個別面談を実施するなど、学生一人ひとりに寄り添った対応が可能です。さらに、独自の福利厚生やワークライフバランスを意識した制度など、大手にはない働きやすさを打ち出すことで、競争力を高めることができます。

学生の就職観が大きく変化!採用活動への影響とは

近年の新卒学生は、従来の「安定志向」だけでなく、働きやすさや楽しさ、自己実現といった価値観を重視するようになっています。就職観の変化は年々顕著になっており、企業側もそのニーズを的確に捉えなければ採用競争で不利になりかねません。

働きやすさや楽しさを重視する価値観

近年の新卒学生は「働きやすさ」や「仕事の楽しさ」を重視する傾向が強まっています。2026年卒を対象としたマイナビの調査では「楽しく働きたい」と答えた学生が37.4%と最多で、「生活と仕事の両立」を求める声も増えています。

こうした変化に応えるため、中小企業はフレックスタイムやリモートワークといった柔軟な働き方を打ち出すことが有効です。快適な職場環境づくりに加え、仕事のやりがいや楽しさを具体的なエピソードで伝えることで、学生の応募意欲を高められます。

安定志向から自己実現志向へのシフト

現在の学生には安定志向が根強く残っています。2025年度のALL DIFFERENT株式会社の調査では「安定した生活を送りたい」と答えた人が65.6%と過去最高だった一方、「自分を成長させたい」は50.1%と過去最低でした。また、20代の時間の優先順位では「プライベート優先」が2014年度の4.5%から2025年度には18.5%へと増加しています。

こうした傾向を踏まえ、中小企業は「安心できる働き方」や「長く働ける環境」を示すとともに、成長機会やキャリアパスを提示し、安定と自己実現の両立を打ち出すことが重要です。

今求められているのは、安心して働ける環境と、仕事を通じて自己実現できる環境、この両方を備えた企業像です。労働の柔軟性や社内環境の改善に加えて、自社ならではの強みや働きやすさ、雰囲気の良さ、また成長支援の姿勢を効果的に伝えることが、中小企業だからこそできる魅力づくりとなります。

中小企業が採用で苦戦する要因とは?

新卒採用において、中小企業は大手と比べて不利な状況に立たされやすいのが現実です。知名度の低さや採用コストの制約、さらにノウハウやブランディングの不足といった要因が重なり、学生から選ばれにくくなってしまいます。

ここでは、中小企業が採用で苦戦する代表的な要因を整理し、その背景にある課題を明らかにします。

知名度の低さがもたらす採用の壁

中小企業が新卒採用に苦戦する大きな要因の一つが知名度の低さです。学生は働くイメージを持ちやすい企業を志望する傾向があり、知名度が低い企業は候補から外されやすいのが現実です。

この壁を越えるにはブランド戦略の再構築が必要です。SNSや自社サイトで社員の声や職場環境を発信し、「知られていない」から「知ってもらえる」企業へと変えていくことが重要です。社員インタビューや1日の流れを紹介するコンテンツは学生の応募意欲を高め、インターン後のフォローやSNS拡散も効果的です。

採用コストと人員リソースの制約

中小企業の多くは採用にかけられるコストや人員が限られており、担当者が他業務と兼任するケースも多いため、採用活動が十分に機能しにくいのが現実です。

この状況を打破するには、採用管理ツール(ATS)など外部リソースを活用し、限られた予算でも成果を最大化できる仕組みを整えることが重要です。さらに、従来の手法に固執せず、過去の失敗を分析して無駄を省き、コストパフォーマンスの高い方法へと見直す必要があります。

採用ノウハウや企業ブランディングの不足

中小企業では採用経験の少なさや担当者の異動により、ノウハウが蓄積されにくく、人材が集まらない・ミスマッチによる早期離職などの問題が起きやすい傾向があります。

解決には、過去の採用結果を振り返り成功点と課題を把握することが第一歩です。さらに外部のコンサルタントや専門業者の知見を活用すれば、戦略の質を高められます。加えて「何を大切にしている会社か」「働く人にとっての価値は何か」といった軸を明確にし、ブランディングを強化することで、求職者に響くメッセージを発信し競合との差別化につながります。

大手に負けない中小企業のための採用戦略

中小企業が新卒採用を成功させるためには、感覚や従来の手法だけに頼らず、戦略的に取り組むことが欠かせません。自社の魅力を言語化してブランディングを行い、採用ターゲットを明確にすることで、限られたリソースでも効果的な採用活動が可能になります。

ここでは、中小企業が実践すべき基本戦略を具体的に解説します。

自社の強みを見つけて伝える採用ブランディング

中小企業にとって、まず取り組むべきは「自社の強みの明確化」です。大手企業のような知名度はなくとも、働く環境や社内の雰囲気、事業内容の独自性など、魅力的なポイントは必ず存在します。そうした魅力をリストアップし、自社ならではの特徴や理念を明文化することがブランディングの第一歩です。

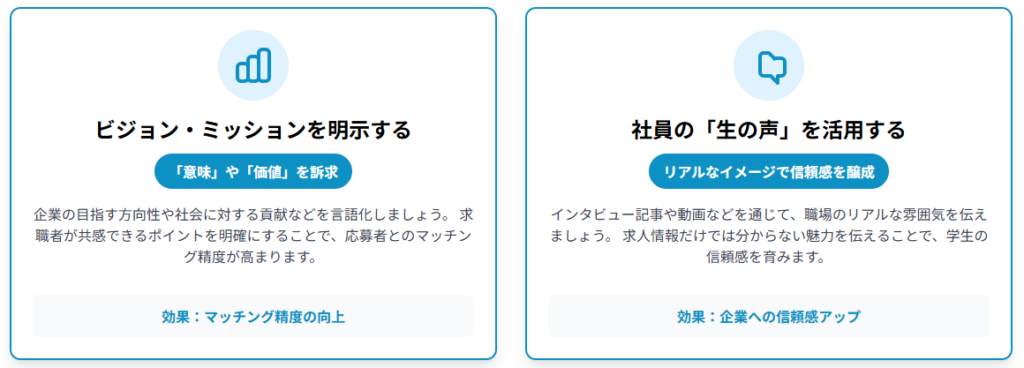

共感を生むビジョンとミッションの提示

さらに、企業のビジョンやミッションを明示し、求職者が共感できる「意味」や「価値」を訴求しましょう。目指す方向性や社会に対する貢献などを言語化することで、応募者とのマッチング精度が高まりやすくなります。

加えて、実際に働いている社員の声を活用するのも効果的です。インタビュー記事や動画などを通じて職場の雰囲気を伝えることで、求人情報だけでは伝えきれないリアルなイメージが形成され、信頼感を醸成できます。

採用ターゲットを明確にし、効果的にアプローチする方法

効果的な採用活動を行うためには、まず「どんな人材を採用したいのか」を明確にする必要があります。理想の人材像を設定した上で、求めるスキルや志向、価値観を具体化し、そのターゲット層が持つニーズや行動特性を把握することが重要です。

ターゲットに合ったアプローチの選び方

次に、ターゲットに合ったアプローチ手段を選びましょう。例えば、SNSを日常的に活用している学生がターゲットであれば、InstagramやX(旧Twitter)を使った情報発信が有効です。逆に、専門性の高い分野であれば、大学のキャリアセンターと連携した説明会やOB訪問の活用も検討できます。

このように、ターゲットに合わせた柔軟なコミュニケーション戦略を構築することで、母集団形成の効率を高め、ミスマッチを防ぐことが可能になります。

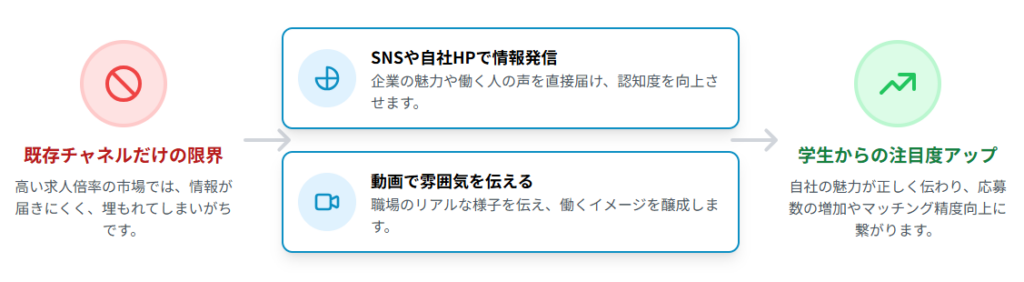

採用チャネルを広げて、学生との接点を増やす

中小企業が限られたリソースの中で採用活動を行うためには、既存のチャネルに加え、新たな手法を取り入れることが重要です。たとえば、求人情報をSNSや自社HPで発信したり、動画を活用して会社の雰囲気を伝えたりすることで、求人倍率の高い市場でも注目されやすくなります。

また、地元大学や専門学校との連携を強化することも有効です。定期的に学校訪問を行い、インターンや説明会を通じて接点を増やすことで、早い段階で学生に「自社を知ってもらう」機会を作れます。さらに、業界のキャリアイベントや合同企業説明会に参加することで、これまで接点がなかった学生にも広くアプローチできます。チャネルの多様化は、より幅広い人材との接点を持つための有効な手段です。

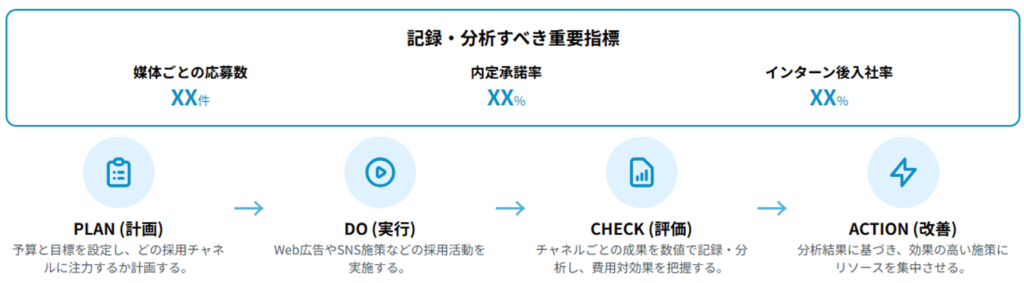

データを活用した採用の最適化とコスト削減

採用活動を感覚や過去の経験に頼るのではなく、データをもとに戦略を立てることが重要です。中小企業でも導入しやすい指標としては、「応募数」「面接通過率」「内定辞退率」「定着率」などがあり、これらを定期的に測定することで採用活動の効果を数値化できます。

例えば、面接通過率が極端に低ければ募集要件とのギャップが、内定辞退率が高ければフォロー体制や待遇面に課題がある可能性が考えられます。こうした数値をもとに仮説と検証を繰り返すことで、採用活動を効率的に改善することができます。

ROIを意識したコスト最適化

中小企業にとっては限られた予算の中で投資対効果(ROI)を最大化することが不可欠です。「どの媒体からどれだけの応募があり、何割が内定につながったか」「インターン参加者のうち何割が入社したか」といった数値を記録・分析することで、コストに見合った成果を把握できます。特にWeb広告やSNS施策など、数値が取得しやすいチャネルではPDCAを回すことが効果的です。

採用活動を「感覚」ではなく「データ」に基づいて判断することで、無駄な出費を防ぎ、予算配分を最適化できます。採用管理システムやExcel・スプレッドシートを活用してデータを蓄積・可視化し、経営層と共有する仕組みを整えることで、採用活動全体の質を底上げできるでしょう。

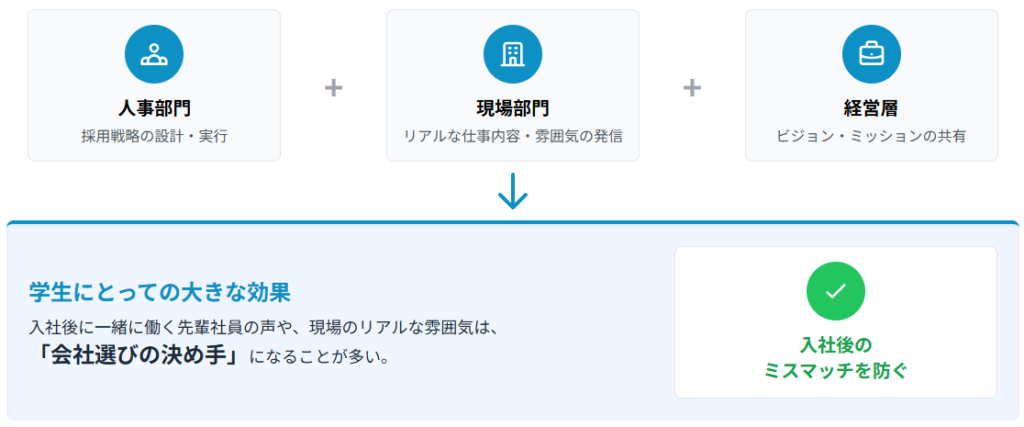

社内巻き込みと部門連携

採用を人事だけの取り組みにすると、どうしても情報やアイデアが限られてしまいます。現場部門や経営層を巻き込み、組織全体で進めることが成功の近道です。学生にとっては、入社後に一緒に働く先輩社員の声や現場の雰囲気が「会社選びの決め手」になることも多く、部門連携によるリアルな発信は大きな効果を生みます。

また、社内で共通のゴールを持つことで、採用活動を全社戦略として捉えられるようになります。人事が孤軍奮闘するのではなく、営業や開発、広報などさまざまな部門と協力しながら進めることで、メッセージに一貫性が出て、学生にも信頼感を与えられます。

全社で活用できる進捗管理ボードの設計

採用活動を継続的に改善するには、KPIとスケジュールを一元管理し、関係者全員で共有できる運用ボードを作るのがおすすめです。

- 週次レビュー:説明会参加率や応募数など短期の進捗をチームでチェック

- 月次レビュー:内定承諾率や辞退率など中期の指標を関係部門と確認

- 四半期レビュー:全体予算と成果のバランスを経営層も含めて見直し、次期施策に反映

このようにレビューサイクルを組み込み、複数の部門で同じ数値を見ながら議論することで、感覚に頼らずデータに基づいた意思決定が可能になります。

例えば「説明会参加率が目標を下回ったら、次月から広告費をリターゲティングにシフトする」といったように、社内で共通の基準を持ちながら数値とスケジュールを結びつけることで、スピーディーかつ効果的な改善につなげられます。

地域密着型採用と理念共感型アプローチ

中小企業が採用活動を強化するうえで、地域性と企業理念の両軸からアプローチする戦略はとても有効です。

「地域密着型」の採用戦略としては、地元の就職イベントや合同説明会への参加が挙げられます。企業名の認知が低くても、対面でのやり取りによって親近感を持ってもらうことができます。また、地元の高校や大学との連携を深めることで、母集団形成にも効果があります。学校での説明会や職場見学、インターンなどを通じて、地域の学生との接点を持つことが重要です。

理念を武器にする採用の形

一方、「理念共感型」の採用では、企業の存在意義や大切にしている価値観を明文化し、求職者と共有することが鍵になります。理念に共感するかどうかを選考の一要素として取り入れたり、社員が理念を体現している様子を紹介することで、応募者の共感を引き出すことが可能になります。

理念を軸とした採用活動は、面接時の質問や説明資料の設計にも大きな影響を与えます。自社の魅力を「何を実現するための組織なのか」という観点で伝えることで、応募者の志望度が高まり、採用後の定着にも好影響をもたらします。

失敗しない新卒採用のための戦略設計フロー

新卒採用を成功に導くには、感覚や勘に頼るのではなく、戦略的にプロセスを組み立てることが大切です。まず「どこに課題があるのか」を明らかにし、採用の目的や目標を具体的に定めることから始めましょう。そのうえで、理想とする人材像を描き、効果的にアプローチするための広報やスケジュールを設計することで、ブレのない採用活動を実現できます。

ステップ1 現状分析とKPIを設計する

最初のステップは、自社の採用活動を客観的に振り返ることです。

- 応募数

- 面接通過率

- 内定承諾率

- 入社後の定着率

こうした数値を整理すると、どの段階でつまずいているのかが見えてきます。例えば「応募は集まるのに面接通過率が低い」なら募集要件の見直し、「内定承諾率が低い」ならフォロー体制の不足が疑われます。

さらに、改善を測るために KPI(重要指標) を設定しましょう。「エントリー数を前年比120%」「内定承諾率を60%以上」など、数値で追える目標を置くことが、次の一手を考える土台になります。

ステップ2 ターゲットペルソナと採用基準を決める

次に必要なのは、「誰を採りたいのか」を具体的に描くことです。

- 学部や専攻、興味関心

- 価値観や志向性

- 将来像やキャリアのイメージ

こうした要素を整理し、ターゲットペルソナをつくることで、採用基準がはっきりします。たとえば「地方出身の理系学生で、成長意欲が強くチーム志向のある人材」と定義できれば、訴求するメッセージや使うチャネルも自然に決まってきます。ペルソナを設定しておくことで、選考時のミスマッチ防止や入社後の定着率向上にもつながります。

ステップ3 採用広報の設計と年次計画を立てる

ターゲットが明確になったら、その層に届く広報を設計します。

- 大学キャリアセンターや学内説明会

- SNSでの継続的な発信

- 採用特化型のWEB広告

限られた予算でも効果を発揮するチャネルを選び、スケジュールに落とし込むことが大切です。例えば「3月:合同説明会」「5月:1dayインターン開始」「6月:SNS広告配信」など、年間を見通した計画を立てることで、機会損失や施策の重複を防げます。

計画を絵に描いた餅で終わらせないために、月ごと・四半期ごとに進捗を振り返り、数値をもとに改善を重ねるサイクルを回すことが、持続的な成功への近道です。

中小企業が選ぶべき採用手法と実践ポイント

中小企業が新卒採用で成果を上げるためには、限られたリソースの中でも効果的な採用手法を選び、戦略的に実践していくことが欠かせません。近年注目されているダイレクトリクルーティングやインターンシップ、リファラル採用に加え、WEB広告やSNSの活用など、多様な手段を組み合わせることで、自社に合った人材に効率よくアプローチできます。

ここからは、それぞれの手法のポイントと実践例を紹介しながら、中小企業が取り入れやすい成功のヒントを解説します。

インターンシップを“採用の入り口”にする方法

インターンシップは、新卒採用において学生に自社を知ってもらい、理解を深めてもらうための有効な手段です。特に中小企業の場合、知名度の面で大手企業に劣りやすいからこそ、インターンを通じて「直接会ってもらう機会」を持つことが重要になります。

実施する際には、その目的を「自社の文化や業務内容を伝える」「入社後のミスマッチを防ぐ」といった形で明確にすることが必要です。短期型(1Dayなど)であれば業界理解や会社の雰囲気を知ってもらうことに重点を置き、長期型であれば実務を体験してもらうことで学生のスキル成長や適性確認につなげられます。少人数規模だからこそ、学生と経営層や若手社員が直接話せる時間を設けることも効果的です。

また、インターン終了後には学生からのフィードバックを丁寧に収集しましょう。参加者の声をもとに改善を重ねることで、リソースの限られた中小企業でも毎年プログラムの質を高めていくことができます。結果として、優秀な学生から「ここなら働きたい」と思ってもらえるインターンへと育てていくことが可能です。

求人広告に頼らない“攻めの採用”ダイレクトリクルーティング

中小企業が効率的に人材を確保するための手法として、ダイレクトリクルーティングは非常に有効です。これは、求人広告などの媒体を介さず、企業からのスカウトを通じて企業自らが候補者に直接アプローチする採用手法です。

まず、活用の前提として、ターゲット層を明確に設定する必要があります。新卒であれば、学校種別・学部・志向性などを整理し、自社のどのポジションにマッチするかを具体的に描きます。

学生に届くコンテンツ設計がカギ

次に、求人情報は職務内容だけでなく、自社の強みや文化、将来のキャリアパスといった「働く魅力」を伝えるコンテンツとして設計しましょう。ただの募集要項ではなく、ストーリー性を持ったPRコンテンツとして作り込むことで、共感を得やすくなります。

そして何よりも、候補者とのコミュニケーションが重要です。スピード感のあるレスポンスや、丁寧なフォローを心がけることで、信頼関係を築くことができます。特にダイレクトリクルーティングは「人」を通じた採用であるため、対応の質がそのまま印象につながります。

中小企業に効く“つながり採用” リファラルの力とは

リファラル採用とは、社員からの紹介によって候補者を募る採用手法です。信頼できる知人や友人を推薦するため、企業文化とのマッチ度が高い人材を獲得しやすく、早期離職を防ぎやすいのが特徴です。さらに求人広告のように掲載料がかからないため、採用コストを抑えられる点も中小企業にとって大きなメリットです。

特に中小企業では社員同士の距離が近く、普段から社内の雰囲気を理解している社員が「この人なら合いそう」と思える候補者を紹介しやすい環境があります。そのため、大手にはない“人のつながり”を活かした母集団形成が可能になります。

導入にあたっては、推薦フローや報酬制度を明確にし、社員が安心して推薦できる仕組みを整えることが重要です。成功した際のインセンティブを設けるほか、制度活用の成功事例を共有することで、全社的に活用が促進されます。

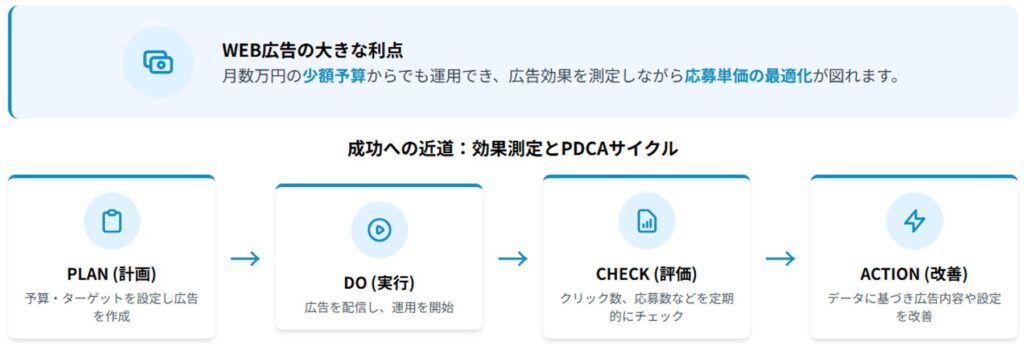

知名度に依存しないSNS・WEB広告

新卒採用において、WEB広告を活用することは、若年層への認知向上と応募促進に非常に効果的です。特に、GoogleやYahoo!の検索広告、YouTubeやGDN(Googleディスプレイネットワーク)などを活用すれば、求職意欲の高い学生層に対してピンポイントでアプローチできます。

成果を左右するターゲティングとLP設計

まず、WEB広告運用においては「ターゲティング設計」がカギになります。年齢や性別、地域、検索キーワードなどの条件を設定することで、自社にマッチした学生層に効率的に広告を表示させることができます。たとえば、「26卒 インターン」や「東京 営業職 新卒」などのキーワードで検索する学生に絞って広告を配信することで、無駄なクリックを防ぎながら、質の高い流入を得ることが可能です。

次に、ランディングページ(LP)の設計も重要です。せっかく広告をクリックしても、遷移先で魅力が伝わらなければエントリーにはつながりません。広告文とLPの内容を一致させ、自社の強みや募集要項、働くメリットがすぐに理解できる構成にすることがポイントです。

低予算でも効果を実感できる

WEB広告は、少額からでも始められる点は中小企業にとって大きな利点です。月数万円の予算でも十分に運用が可能で、広告の効果を測定しながらPDCAを回すことで、応募単価の最適化が図れます。クリック数、応募数、コンバージョン率などを定期的にチェックし、改善策を柔軟に取り入れることが成功への近道です。

このように、WEB広告は「知名度が低くても自社に合う人材に届く」強力な手段です。特に若年層へのアプローチが難しいと感じている中小企業にこそ、積極的な活用をおすすめします。

SNSで学生に“選ばれる会社”になる方法

SNSは単なる情報発信ツールではなく、「自社のブランド」を形成する重要な役割を担っています。企業としてどのような価値を持ち、どのような人と働きたいのか、その姿勢や考え方を定期的に発信することで、共感を呼ぶブランドイメージを構築できます。

たとえば、社内のイベント紹介、社員インタビュー、地域との関わりなどを紹介することで、「あたたかみのある社風」「社会に貢献している組織」といったイメージが自然と伝わっていきます。

学生との交流を生む取り組み

エンゲージメントを高めるためには、キャンペーンやQ&A投稿、フォロワーとのやり取りなど、インタラクティブな取り組みが有効です。単なる広報にとどまらず、学生とのコミュニケーションの場としてSNSを活用することで、企業への興味を高めることができます。

SNSによるブランディングは、一朝一夕で成果が出るものではありませんが、継続的な運用とコンセプト設計によって、学生との「距離感」を縮め、自社を選んでもらう理由を作ることができます。

SNSと連動させる採用ページの整備

SNSの発信をきっかけに学生が企業を検索した際、採用ページが整っていないとせっかくの関心を取りこぼしてしまいます。中小企業の場合、新規で大規模な採用サイトを作る必要はありませんが、会社HPや簡易的な採用ページに「仕事内容」「社員の声」「写真」といった基本情報を載せておくことが大切です。SNSと採用ページを連動させることで、応募前の不安を和らげ、より高い志望度につなげることができます。

ここまで紹介したインターンシップ、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、WEB広告、SNS活用はいずれも有効な手法ですが、単独で使うだけでは成果に限界があります。ナビサイトや合同説明会も依然として学生との出会いの場として有効ですが、それだけに依存してしまうと母集団の幅が広がりにくいのが実情です。

中小企業が成果を上げるためには、ナビや合説を入り口としつつ、SNSやWEB広告で認知を補強し、インターンやリファラルで関係性を深めるなど、複数の手法を組み合わせることが重要です。こうした組み合わせによって、限られたリソースでも効率的かつ効果的に採用成果を高めることができます。

採用の質を高めるために取り入れたい3つの工夫

中小企業が新卒採用で成果を上げるためには、単に母集団を増やすだけでなく、採用プロセスそのものの質を高めることが欠かせません。選考基準の明確化や面接官のトレーニング、内定後のフォロー体制などを丁寧に設計することで、限られたリソースでも優秀な人材を確保し、定着につなげることができます。

ここでは、採用活動の精度を上げるための具体的な取り組みを紹介します。

選考プロセスの見直しと改善

中小企業が限られたリソースで優秀な人材を確保するためには、選考プロセスの精度を高めることが重要です。まず、選考基準を明確に定義し、求める人材像に対してどのようなスキルや志向性を持っているかを判断する「評価軸」を設定する必要があります。

面接官トレーニングで評価のばらつきを防ぐ

面接官にはあらかじめ十分なトレーニングを行い、面接時の質問内容や対応の質を統一することで、公平かつ効率的な選考が可能となります。これにより、面接官ごとの差や主観による評価のブレを防ぎ、企業側と求職者側双方のミスマッチを削減できます。

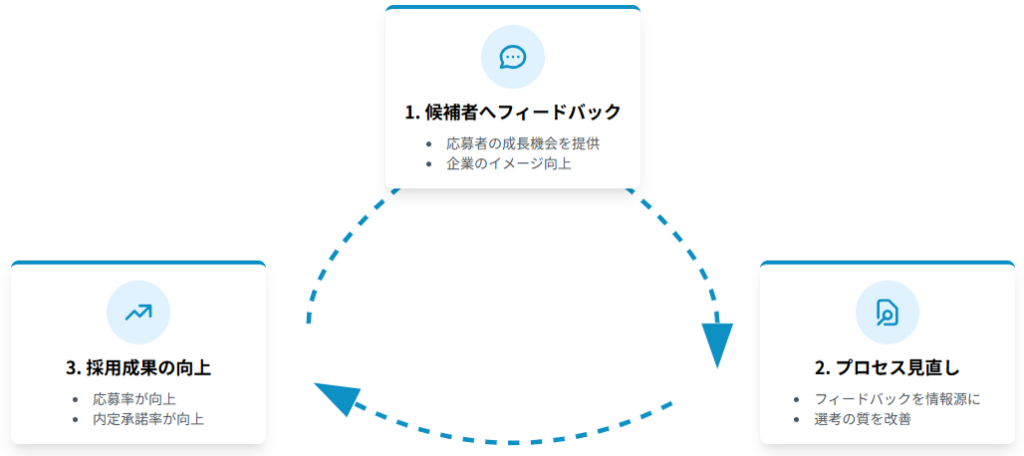

さらに、選考を終えた候補者には、可能な限りフィードバックを行うことも効果的です。応募者にとっては成長の機会となり、企業側としても選考の質を見直す貴重な情報源となります。選考プロセスの継続的な見直しは、結果的に応募率や内定承諾率の向上にもつながります。

内定者フォローと内定辞退防止の工夫

新卒採用では、内定後のフォローが入社意欲や定着率に直結します。そのため、内定辞退の対策として、まずは、内定通知後から定期的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことが大切です。LINEやメール、動画メッセージなど、若年層に親和性の高い手段を活用することで、つながりを維持しやすくなります。

また、内定者を対象とした懇親会やオンラインイベントを定期的に実施することで、同期同士の関係構築が進み、企業へのエンゲージメントも高まります。入社前に自社のカルチャーや働き方について実際の社員から話を聞ける機会は、入社後の勤務イメージ形成にも役立ちます。

メンター制度で安心できる環境を整える

さらに、メンター制度を導入することで、内定者が入社前から不安を解消しやすい環境を整えることができます。このとき、年齢の近い先輩をメンターにすることで、相談しやすい関係性を構築しやすくなります。新入社員が安心してスタートを切れるような体制を整えることは、早期離職の防止にもつながります。

学生目線を意識したコミュニケーション

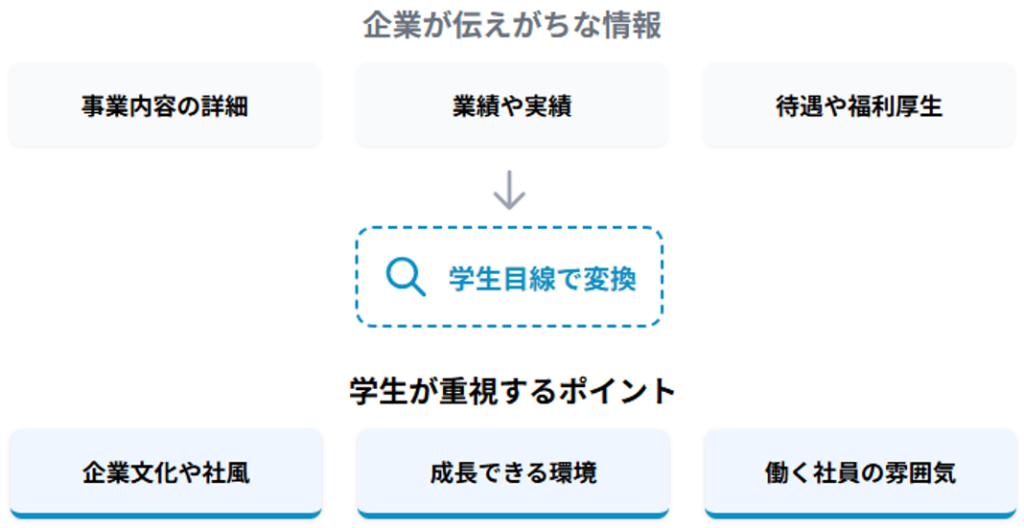

新卒採用においては、企業側が一方的に情報を伝えるだけでなく、「学生目線でどう見られているか」を常に意識する必要があります。企業文化や社風、成長できる環境など、学生が就活をするうえで重視するポイントをしっかりとアピールすることが大切です。

コミュニケーションにおいては、フレンドリーで親しみやすい対応を心がけましょう。堅苦しい言い回しではなく、自然な言葉で接することで、学生は安心感を持ち、企業への印象も良くなります。

透明性のある情報提供で不安を減らす

さらに、選考プロセスはできるだけ透明性を持たせ、進捗状況を随時伝えるようにします。たとえば「何次面接があるのか」「合否連絡はいつ来るのか」といった情報を事前に共有することで、学生の不安を軽減し、エントリーから内定までの離脱を防ぐことができます。

新入社員の定着率を高めるオンボーディング

新入社員の早期離職は、中小企業にとって大きな痛手となります。採用にかけた時間やコストが無駄になるだけでなく、現場の業務負担も増えてしまいます。そこで注目されるのが「オンボーディング」です。単なる入社研修にとどまらず、入社後の成長支援や社内文化の共有を通じて、安心して働ける環境を整える取り組みは、社員の定着率を大きく左右します。

ここでは、中小企業が取り組みやすいオンボーディング施策と成功のポイントを解説します。

中小企業にこそ必要なオンボーディングとは

オンボーディングとは、新入社員が組織にスムーズに適応し、早期に活躍できるよう支援する一連のプロセスを指します。具体的には、入社初日から業務に慣れるまでの期間に、研修やフォローアップ、社内文化の共有を通じて社員の定着を促すものです。

特に中小企業においては、限られた人数で業務を回しているケースが多く、ひとりの新入社員が早期に戦力化するかどうかが事業運営に大きく影響します。したがって、オンボーディングは「研修を実施すること」以上に、いかにして組織の一員として受け入れ、安心して働ける環境を整えるかが重要な視点になります。

中小企業に合った研修とフォローアップの工夫

オンボーディングの第一歩として、入社後の研修体制をしっかりと設計することが求められます。単なる座学だけでなく、OJT(On the Job Training)を取り入れ、実際の業務を通してスキルと理解を深める仕組みを整えることが効果的です。

OJTと定期面談で安心感を育む

配属後も定期的なフォローアップを実施し、悩みや不安など個人が抱えるネガティブな要素をヒアリングする場を設けましょう。週次の1on1面談や、3ヶ月・6ヶ月のタイミングでの成長面談など、継続的なサポートが新入社員の安心感につながります。

特に中小企業では、「自分のために時間を使ってくれている」と感じてもらうことで、組織への信頼感や定着意欲が高まる傾向があります。

新人が活躍できる“文化”と“心理的安全性”の育て方

新入社員が早期に活躍するためには、職場のルールだけでなく、企業文化も共有する必要があります。たとえば、「チームで助け合う風土がある」「意見を言いやすい環境を重視している」といった価値観を、自然なかたちで伝えることが重要です。

また、心理的安全性を確保することも忘れてはなりません。これは、社員が「自分の考えを自由に話せる」「間違えても咎められない」と感じられる環境のことです。中小企業はトップとの距離が近いという強みがあるからこそ、経営者や上司が率先してオープンな雰囲気を作り出すことが鍵となります。

中小企業の成功事例から学ぶ新卒採用戦略

中小企業が新卒採用で成果を上げるためには、限られたリソースをどのように活用するかが重要です。大手のように知名度や潤沢な予算に頼れなくても、ターゲットを絞った施策や柔軟な対応力を発揮することで成果を生み出すことが可能です。

ここでは、実際に成果を出した中小企業の事例を紹介し、どのような工夫が成功につながったのかを解説します。

男子学生の応募を増やした化粧品メーカーの成功事例

ある化粧品メーカーは、新卒採用で男子学生からの応募が極端に少ないという課題を抱えていました。女性向け商品の知名度は高かったものの、「化粧品業界=女性社会」という固定観念が壁になっていたのです。

そこで、従来のナビサイトに頼らず、男子学生をターゲットにしたWEB広告施策を展開。訴求軸を「マーケティングに強い会社」と再定義し、男性の写真素材を使ったクリエイティブで“男性も活躍できる環境”を強調しました。その結果、男子学生のみで23件のエントリーを獲得する成果につながりました。

この事例は、ターゲットを明確にし、認知から興味・動機形成までを設計した戦略が成功した好例といえます。

どんな工夫が成果に繋がったのか?

この成功事例から得られた大きな学びは、WEB広告はターゲットを絞り込んだ戦略的アプローチが可能という点です。特定の属性、価値観を持った人材に対して、ピンポイントで訴求ができる点は、既存の一律的なナビサイトにはない大きな利点といえるでしょう。

さらに、ただ広告を配信するだけでなく、「そのターゲットが応募する動機は何か?」という思考設計が結果に直結することが示されました。これはWEB広告だけでなく、採用ブランディングやダイレクトリクルーティングなど、他の手法においても応用可能です。

このように、採用市場の多様化が進むなかで、中小企業が複数の手法を柔軟に組み合わせて成果を出していく動きは、今後さらに求められていくでしょう。

中小企業には、大手にはない「柔軟さ」と「スピード感」があります。今回の事例のように、短期間でターゲットを絞った施策を展開し、必要に応じてクリエイティブやコンテンツを即時に改善していくことができるのは、組織の意思決定が早い中小企業の強みです。

また、社員のリアルな声や現場感をそのままコンテンツに反映できる点も、説得力を持たせる上で大きな武器となります。等身大の情報発信こそが、学生の共感を呼び、最終的な応募・定着につながるのです。

改善のヒントはここに!失敗パターンと対策まとめ

どんなに計画を立てても、よくある落とし穴に気づかないまま進めてしまうと成果につながりません。特に中小企業の新卒採用では、次のような失敗パターンが繰り返されがちです。

前年を踏襲したまま改善がない

「去年もうまくいったから」と同じスケジュールや媒体をそのまま使い続けるのは危険です。学生の志向は「勤務地重視」から「働きがい重視」へと変化するなど、年ごとにトレンドが変わっています。市場環境も、インターン参加率や複数内定保有率の上昇など大きく動いているため、前年の施策のままでは成果が頭打ちになります。

改善アクション

毎年の採用市場調査や就活生アンケートを確認し、ターゲット学生が今何を重視しているのかを洗い直す。

その上で原稿表現・広報チャネル・説明会設計を必ずアップデートする。

選考が長すぎる

面接や適性検査を重ねすぎて選考に1か月以上かかると、その間に他社から内定が出てしまい、学生は流れてしまいます。「最後まで残れば採用できるはず」と思っても、スピードで負ければ母集団が目減りしていきます。

改善アクション

面接回数を減らす、一次面接をオンライン化して短縮する、合否連絡を即日出すなど、選考スピードを強化する。

可能であれば「1day選考」「最終前に社員座談会を挟んで即決」など、テンポよく内定に進める工夫を取り入れる。

連絡が遅い・フォロー不足

「応募してから1週間も返信がない」「面接後に何も連絡が来ない」といった状況は、学生の志望度を大きく下げます。結果的に「この会社は自分に興味がないのでは」と感じられ、辞退につながるケースも少なくありません。

改善アクション

応募や面接後の返信は24時間以内をルール化。合否だけでなく、次の選考ステップや会社の雰囲気が伝わるフォローメールを送る。

さらに内定後も、社員からのメッセージや懇親会などのフォローを仕掛け、安心感を与える。

情報が学生に伝わっていない

求人票や説明会で伝える情報が「仕事内容」や「キャリアパス」など表面的な部分だけだと、学生はイメージをつかめません。その結果、内定をもらっても「入社後の働き方が分からない」と不安を抱き、辞退や早期離職につながります。

改善アクション

採用ページやSNSで「1日の仕事の流れ」「先輩社員インタビュー」「社内イベントの様子」などを継続的に発信する。

特に中小企業では、リアルな社員の声や小規模ならではの雰囲気を伝えることが、学生に安心感を与えやすい。

中小企業が学生から選ばれるために

中小企業の新卒採用は、単なる人材確保ではなく「企業の未来をつくる投資」です。デジタル化や価値観の多様化が進むなか、WEB広告やSNSを活用すれば、これまで接点を持ちにくかった学生層にも効果的にアプローチできます。また、社員の声や社内文化を発信することで、知名度に左右されずに共感を呼ぶ採用活動が可能です。

さらに、採用活動は入社時点で終わりではなく、その後の育成やフォローまで一貫して考えることが重要です。透明性のある選考体験や、オンボーディング・メンター制度などの仕組みを整えることで、社員の定着率を高め、企業の成長につなげられます。

変化の激しい採用市場においては、どれか一つの手法に依存するのではなく、複数の施策を柔軟に組み合わせて実践することが成功のカギです。自社の強みを言語化し、戦略的かつ持続可能な採用を進めていくことで、中小企業でも「ここで働きたい」と思われる存在になることができるでしょう。

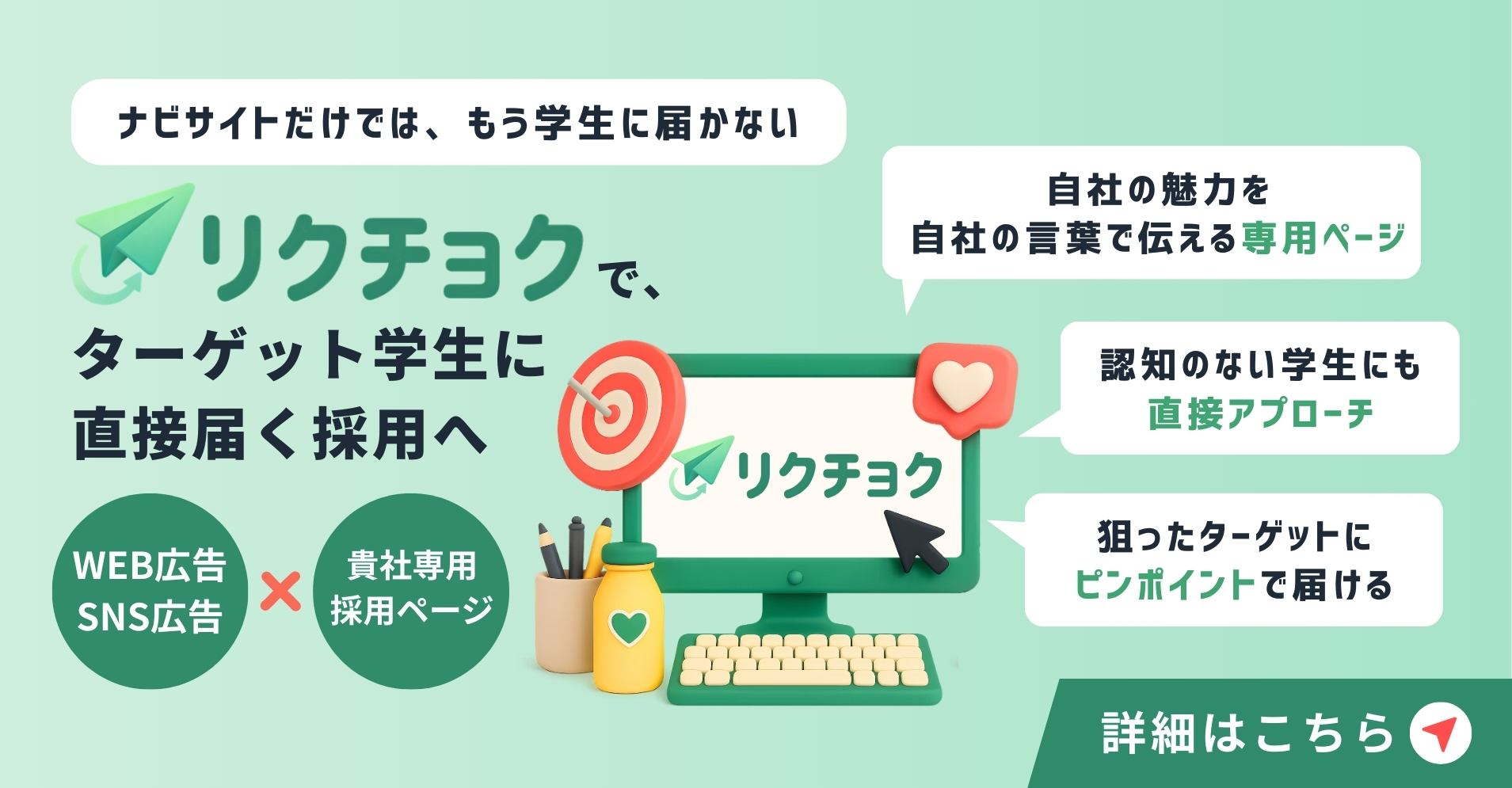

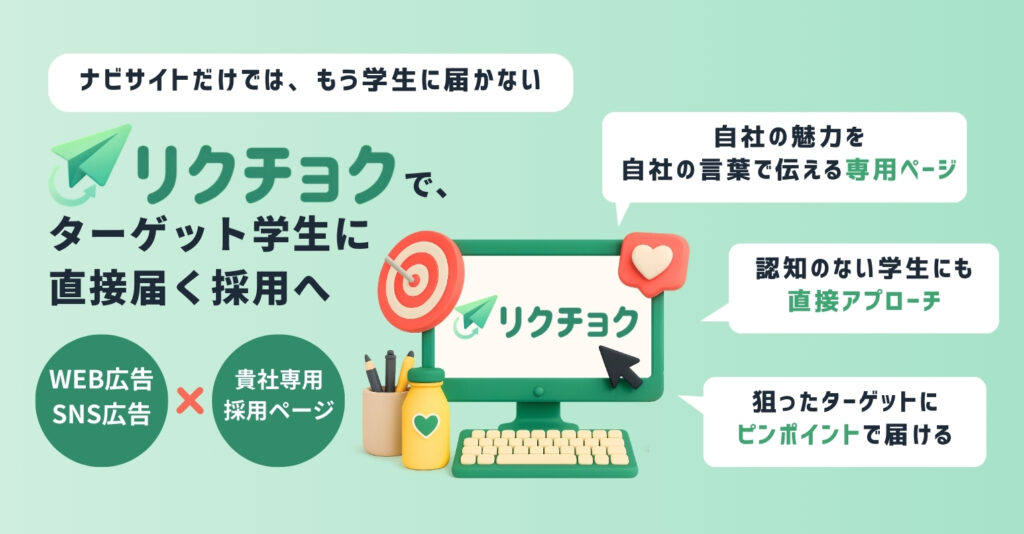

ナビ依存から脱却!新しい採用の一手「リクチョク」

「もっと多くの学生と接点を持ちたいのに…」

「求める層からのエントリーがなかなか集まらない…」

「母集団形成の方法を見直さないと…と感じている」

ナビサイトだけでは出会えない学生層に、直接アプローチできるのが「リクチョク」です。WEB広告・SNS広告と専用採用ページを組み合わせることで、認知拡大からエントリーまで一貫してサポート。母集団形成の課題を解決へ導きます。

「リクチョク」の強み

- WEB・SNS広告で“狙った学生層”にピンポイントでアプローチ

- 採用専用ページ(LP)で、自社の魅力を自由に表現

- データ分析を基盤に改善サイクルを回し、成果を最大化

- ナビサイトではリーチできない層とも接点を創出

応募が集まらないのは、魅力不足のせいではありません。届け方を変えるだけで、学生との出会いはぐんと広がります。私たちと一緒に、新しい一歩を踏み出しませんか?

山下勇

2002年中途入社のベテラン営業。営業・マネージャーとしてオウンドメディアリクルーティングやSNS採用、求人媒体を利用した採用手法で1000社以上の採用成功を実現。

これまでの実績として、リスティング広告を活用した広告戦略の策定、採用サイトの運用・分析・改善提案、ブランディングを意識した採用サイトの企画・制作を多数手がける。また、採用難職種に対応するランディングページの戦略立案・制作、採用専用SNSアカウントの活用および運用代行支援、SEOやSNS、採用サイトを組み合わせた総合的な採用コンサルティングなど、幅広い領域で企業の課題解決に取り組んでいる。