採用市場が年々厳しさを増す中、従来のナビサイトに依存した採用手法だけでは、求める学生に十分アプローチできないという声が多く聞かれるようになってきました。そこで注目されているのが「WEB広告」の活用です。

この記事では、WEB広告がどのように新卒採用に活かせるのか、基本的な仕組みや特長、ナビサイトとの違い、そして実際の成功事例を通して、新卒採用の新たな選択肢としての可能性を総合的に解説します。

なぜ今、新卒採用にWEB広告が必要なのか?

なぜWEB広告が新卒採用で注目されているのでしょうか。背景には、少子化による学生数の減少や、採用競争の激化、そして学生の価値観の多様化があります。従来型の採用活動だけでは母集団を十分に確保できなくなりつつある今、その解決策としてWEB広告の役割が大きくなっているのです。

ここでは、まず採用市場の現状と課題を整理します。

採用競争は年々激化!企業が直面するリアルな課題

新卒採用市場は、年々その難易度を増しています。少子化の影響により学生数が減少し続けている中で、企業間の人材獲得競争は激化しています。とくにITエンジニアや建築系など専門職においては、複数企業が限られた学生を奪い合う構図となっており、採用活動の早期化や長期化が常態化しています。

たとえばリクルートワークス研究所の調査によると、建設業における2026年3月卒の求人総数は11万300件で、民間企業就職希望者数は1万2900人となっており、求人総数が民間企業就職希望者数を上回る状態が続いています。

少子化で広がる企業間の取り合い

さらに、学生が企業を選ぶ際の基準も変化しています。かつては知名度や給与などが重視されていましたが、現在では「働きやすさ」「社風」「自己成長できる環境」といったソフト面への関心が高まっています。

実際、キャリタス就活学生モニター2026によると、就職先を選ぶ際に「柔軟な働き方ができること」は「とても影響する」と答えた人が 52.3%、さらに「仕事を通して成長できること」は「影響する」と答えた人が 90.3%にのぼります。

企業の知り方・選び方も多様化

企業は、こうした価値観を持つ学生に対し、自社の魅力を適切に伝えていく必要があります。

また、文化放送キャリアパートナーズの調査では、就活を開始してから初めて知った企業に興味を持ったことが「ある」と答えた学生に対して、それらの企業をどこで知ったかを聞いたところ、就職サイトの検索や学外セミナーの割合が高いことが分かりました。

さらに、WEB・SNSを利用していたときに偶然見た広告で知った割合が25卒から約2.9%上昇しており、ナビサイト以外からのアプローチも効果的だと考えられます。

採用広報のスタートが早期化している今、企業は母集団形成の手法を検討する際、従来の手法に依存せず、新しい手法も模索することが求められているのです。

ナビ頼みの採用がうまくいかなくなってきた理由

これまで多くの企業が活用してきたリクナビやマイナビなどのナビサイトは、大量の学生に情報を届ける手段として一定の効果がありました。説明会の予約やエントリー管理といった機能面も整っており、採用活動のインフラとして定着しています。

しかし近年では、ナビサイトの一括エントリー機能や大量掲載によって、学生一人ひとりの関心や志望度が把握しづらくなっており、「エントリーはあっても歩留まりが悪い」という課題を抱える企業が増えています。さらに、掲載料が高騰しがちな点や競合企業との比較が避けられない点も、採用効率を下げる要因になっています。

こうした背景から、ナビサイト一辺倒の採用手法に限界を感じ、新たなチャネルを模索する企業が増加しています。その選択肢の一つとして注目されているのが、WEB広告なのです。

WEB広告ってどんな仕組み?採用で活かすための基礎知識

新卒採用にWEB広告を取り入れるといっても、仕組みや特徴が分からないままでは効果的に活用できません。ここではまず、WEB広告の基本的な仕組みや、他の手法にはない強みを整理します。即効性やターゲティング精度といったポイントを理解することで、自社に合った活用方法をイメージしやすくなるはずです。

WEB広告の仕組みをやさしく解説

WEB広告とは、インターネット上に表示される広告全般を指し、ユーザーの属性や検索行動、閲覧傾向に応じて配信される仕組みを持っています。とくに採用活動においては、求職者がGoogleやYahoo!などの検索エンジンで求人に関するキーワードを検索した際に、企業の採用情報が広告として表示されることで、自然な接点を生み出すことができます。

代表的な2つの広告タイプ

広告の配信には大きく分けて「検索連動型広告(リスティング広告)」と「バナーや動画を用いたディスプレイ広告」の2つがあります。これらの広告は、あらかじめ設定したキーワードやターゲット属性、配信地域などに応じて表示されるため、広告主が狙った求職者層に対してピンポイントで情報を届けることが可能です。

また、掲載には「クリック課金型(CPC)」が多く採用されており、広告が表示されただけでは費用は発生せず、ユーザーが広告をクリックして初めて費用が発生します。そのため表示されただけで料金が発生する掲載課金型とは異なり、興味を持った学生が実際に行動した分にだけ費用をかけられるのがポイントです。無駄な出稿コストを抑えながら、予算に応じた柔軟な運用がしやすいのもWEB広告の特徴です。

スピード・精度・改善力!WEB広告の三大メリット

WEB広告が採用活動において注目される最大の理由は、その“即効性と柔軟性”にあります。

すぐに始められるスピード

WEB広告はナビサイトのように申込後に掲載まで時間がかかることがなく、場合によっては最短即日で広告配信を開始することもできます。これにより、急な採用ニーズや時期を逃さない採用施策が実行可能です。

欲しい人材にピンポイントで届くターゲティング

年齢、性別、地域、興味関心、検索キーワードなど、多様な条件で配信対象を設定できるため、求める人材像に合致した母集団を効率よく形成できます。たとえば、「27卒 エンジニア インターン」といった検索に対して、的確に広告を表示することが可能です。

データで改善できる効果測定

配信後は広告のクリック数や表示回数、応募数、応募単価などをリアルタイムで確認できるため、成果に応じてキーワードや予算配分の調整を行いながら改善サイクルを回すことができます。

このように、スピーディーに開始でき、求めるターゲットに向けて柔軟かつ確実に情報を届けられるWEB広告は、今後の採用活動における有力な選択肢となっています。

ナビサイトとWEB広告、採用手法の違いと役割

新卒採用を進めるうえで欠かせないナビサイトと、近年注目を集めるWEB広告。どちらも強みがあり、役割も異なります。ナビサイトは「幅広く認知を広げる」ことに優れ、WEB広告は「欲しい人材にピンポイントで届ける」ことが可能です。ここでは、それぞれの特徴や課題を整理しながら、費用対効果や活用方法の違いを分かりやすく解説します。

ナビサイトの強みと課題

ナビサイト(リクナビ、マイナビなど)は、多くの学生が就職活動時に最初にアクセスする主要なプラットフォームとして長年にわたり利用されてきました。企業が自社情報を幅広く発信できる点や、説明会予約やエントリー管理などの機能が充実している点は、採用活動の基盤として大きな強みです。

また、ナビサイトには一定のブランド力があるため、掲載することで「安心感」や「信頼感」を与える効果もあります。さらに、業界研究や企業比較がしやすいため、広く情報収集をしている段階の学生には特に有効です。

それでも課題が残る理由

一方で課題も存在します。ナビサイト上では多数の企業がひしめき合っており、自社の情報が埋もれてしまうことが多く、他社との比較対象になりやすい環境にあります。加えて、費用が高額になりがちである点や、掲載開始から実際の応募までにタイムラグが生じることもあります。

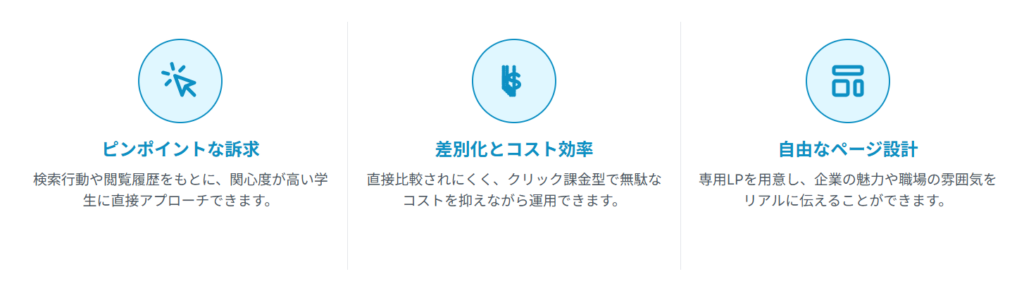

WEB広告の利点

WEB広告は、より“ダイレクト”かつ“スピーディー”に学生へアプローチできる手法です。検索行動や閲覧履歴をもとに配信されるため、関心度が高い学生にピンポイントで情報を届けることができます。

ナビサイトのように一括掲載されるのではなく、検索結果ページや提携メディア内に広告として表示されるため、競合企業と直接比較されにくいという利点もあります。また、クリック課金型であることが多く、無駄な出稿コストを抑えながら運用できる点も、特に中小企業にとって魅力的です。

また、広告をクリックした先で見せるページも、自由に設計できるのがWEB広告の大きな利点です。既存サイトやATSに遷移させるだけでなく、専用のランディングページ(LP)を用意すれば、募集職種の詳細に加え、企業の魅力や職場の雰囲気をよりリアルに伝えることができます。

ただしWEB広告にも注意点あり

一方で、WEB広告は設定や運用次第で成果が大きく変わるという難しさもあります。ターゲティングを誤れば無駄なクリックが増え、費用が膨らんでしまうリスクがありますし、LPの設計が弱いと学生に刺さらず応募につながりません。

即効性がある分、効果を出し続けるには運用改善の手間やノウハウが欠かせない点も押さえておく必要があります。

費用対効果の違い

ナビサイトは基本的に掲載課金型の定額制で、オプションを追加するとさらに費用が膨らむ仕組みです。一方、WEB広告はクリック課金型が中心のため、実際に学生が行動した分だけ費用が発生します。

少額でターゲットを絞った配信から、大規模に対象を広げた配信まで調整できるため、企業規模や目的に応じた柔軟な運用が可能です。さらに、配信後の数値をもとに改善を重ねることで、費用対効果を高めやすいのも特徴です。

ナビとWEB広告、組み合わせで広がる採用の可能性

ナビサイトとWEB広告は、それぞれ異なる特性を持つため、両者を上手く組み合わせて活用することが、今後の新卒採用において効果的な戦略となります。

たとえば、ナビサイトで幅広く認知を獲得しつつ、WEB広告で特定層へのアプローチを強化するという使い分けが可能です。説明会やインターンなどの集客強化を図る際には、ナビサイトからのエントリーに加えて、WEB広告で個別訴求を行うことで母集団の質と量を両立することもできます。

また、ナビサイトではアプローチが難しい層(たとえば、ナビをあまり見ていない学生や特定の地域・属性)に対しても、WEB広告ならリーチが可能です。採用チャネルの多様化が進む現在、「どちらを使うか」ではなく「どう組み合わせて使うか」が問われているのです。

採用で使えるWEB広告の種類と特徴をわかりやすく解説

WEB広告と一口にいっても、その手法は多岐にわたります。検索結果に表示されるリスティング広告、画像や動画で認知拡大を狙うディスプレイ広告、YouTubeなどの動画広告、さらにSNS広告といった形で、学生の行動や接触チャネルに合わせた多様な選択肢があります。

ここでは、それぞれの代表的な手法と特長を整理し、全体像をつかみながら、自社の採用戦略にどう活かせるかを考えるヒントをご紹介します。

リスティング広告:検索に基づくアプローチ

リスティング広告は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンにおいて、特定のキーワードが検索された際に、検索結果画面の上部や下部にテキスト広告として表示される手法です。

「新卒 インターン」「27卒 エンジニア 応募」など、就活生が検索しそうなワードに連動して広告が表示されるため、学生の“今”の関心やニーズに対して、ダイレクトにアプローチすることができます。クリック課金型であるため、実際に広告をクリックした分だけ費用が発生するというコスト効率の良さも魅力です。母集団形成を目的とした活用においては、最も代表的な手法のひとつと言えます。

とは?-1024x382.png)

ディスプレイ広告:認知拡大に強み

ディスプレイ広告は、提携しているWEBサイトやアプリ上に、画像や動画形式の広告を表示させる手法です。検索とは関係なく、ターゲットとなるユーザーの属性(年齢・性別・地域・興味関心など)に基づいて配信されます。画像や動画を用いることで、企業の雰囲気や職場の魅力を“視覚的”に伝えられる点も、学生の印象形成において強い影響を与えます。

ディスプレイ広告は認知拡大に優れており、まだ就職活動を本格的に始めていない層や、ナビサイトをあまり見ていない層にもアプローチが可能です。とくに、企業名や業界知名度がまだ十分に広まっていない企業にとっては、プレ就活層への接点づくりとして有効な手段です。

さらに、ディスプレイ広告はクリック単価(CPC)が比較的安いため、少額予算でも広範囲に学生へリーチできます。まだ就職活動を意識していない層にも効率よく認知を広げられる点は、他手法にはない大きな強みです。

YouTube広告:動画で直感的に訴求

YouTube広告は、Google広告の動画フォーマットのひとつで、YouTube上に直接配信される手法です。学生が日常的に利用しているプラットフォームに配信できるため、認知拡大に効果的です。

動画ならではの強みとして、文字や画像だけでは伝わりにくい『社風や働く雰囲気』を直感的に届けられる点があります。たとえば、若手社員のインタビューやオフィス風景を数十秒の動画にまとめると、学生が自分の将来像をイメージしやすくなります。

配信方式も柔軟で、短いバンパー広告やスキップ可能なインストリーム広告など目的に応じて選択できるため、企業規模や予算に合わせて運用しやすい点も特長です。

SNS広告:学生の日常に自然に届く

リスティング広告やディスプレイ広告に加えて、近年ではInstagram、TikTok、X(旧Twitter)などのSNS広告も注目されています。実際、マイナビの調査では、26年卒の学生が就活準備でSNSを使っている割合を見てみると、68.2%の学生が就職活動でSNSを活用していたとわかりました。これらは、学生の日常的な行動の中に自然に広告を溶け込ませることができるため、就活モードに入っていない段階の学生とも接点を持つことができます。

とくに、InstagramストーリーズやTikTok動画などは、短時間で情報を伝えることができるうえ、感情的な共感を生みやすい形式です。企業の文化や雰囲気、若手社員のリアルな声を届けるには非常に有効です。

また、SNS広告はエンゲージメント(いいね、保存、シェアなど)の計測も可能で、ファン層の形成や自社アカウントへの誘導にもつなげやすい特徴があります。

企業の課題をどう突破した?WEB広告活用事例

新卒採用におけるWEB広告の強みは、実際の事例を見るとよりイメージしやすくなります。ここでは、「リスティング広告による募集団形成」と「ディスプレイ広告による認知拡大」の2つのケースを紹介します。

どちらもナビサイトだけではアプローチしきれなかった課題を、WEB広告ならではの特性を活かして解決した事例です。採用手法を検討するうえで、自社の状況に重ね合わせて参考にしてください。

リスティング広告で募集団形成に成功した事例

知名度不足によるリーチの限界

あるITエンジニア職の新卒採用を行っている企業では、従来からナビサイト、スカウト、人材紹介など多方面で母集団形成に取り組んできました。しかし、自社名の知名度が低く、従来の手法ではリーチしきれない層への訴求に限界を感じていました。

ターゲットを広げた検索設計とLP遷移

そこで、新たな手法としてWEB広告の導入を検討しました。目標採用人数が多かったため、まずは一定規模の母集団を確保することが優先ミッションでした。そのため、プログラミングやAI、VRなどITエンジニア領域に興味を持つ学生を広く対象とし、文系であっても関心がある学生を採用対象に含めました。

説明会情報を掲載したLPに遷移させるリスティング広告を配信し、検索キーワードには「ITエンジニア」「新卒」など職種直結のワードを設定しました。

167件のエントリーを獲得

結果として、167件のエントリー獲得につながり、エントリー単価も2万4600円に抑えることに成功しました。このような成果につながった要因は、採用特化型LPとターゲットの行動に合わせたキーワード設定の組み合わせが奏功したと考えられます。

ディスプレイ広告で認知拡大に成功した事例

男子学生からの応募が集まらない課題

ある化粧品メーカーでは、女性からの応募が集まりやすい一方で、男性学生からのエントリーが極端に少ないという課題を抱えていました。特に新卒採用では、「化粧品業界=女性社会」という先入観が根強く、ナビサイト経由でのアプローチには限界がありました。

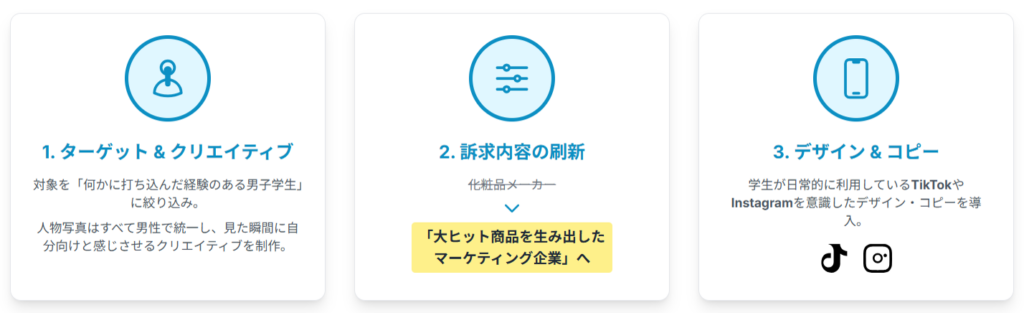

ターゲットを絞ったクリエイティブを制作

この状況を打開するために実施したのが、ディスプレイ広告を活用した認知拡大施策でした。ターゲットは「何かに打ち込んだ経験のある男子学生」。配信対象を男性に絞り込み、人物写真はすべて男性で統一し、見た瞬間に「自分向け」と感じられるクリエイティブを制作しました。

訴求内容も「化粧品メーカー」ではなく、「大ヒット商品を生み出したマーケティング企業」という切り口に刷新。さらに、学生が日常的に利用しているTikTokやInstagramを意識したデザインやコピーを導入しました。

男子学生のみ23名の応募を獲得

結果として、応募者23名すべてが男子学生という成果を実現。狙い通りのターゲティングによって、ナビサイトではアプローチできなかった層への認知拡大に成功しました。

WEB広告を活用して成果を出すポイント

WEB広告を導入したからといって、必ず成果が出るわけではありません。大切なのは、適切なターゲット設定や設計、そして配信後の改善を続ける運用体制です。ここでは、成果を出すために欠かせない3つのポイントを解説します。これからWEB広告を活用しようと考えている採用担当者の方は、自社の取り組みに照らし合わせながらチェックしてみてください。

ターゲットの明確化が出発点

WEB広告は決して万能な魔法のツールではありません。しかし、自社の採用課題を明確にした上で、「どんな層に」「どのような切り口で」「どう伝えるか」を戦略的に設計すれば、費用対効果の高い施策を実現できます。

まずは自社が抱えている課題を整理し、ターゲット学生像を明確にしましょう。誰に対して広告を届けるのかが定まっていなければ、どれだけ予算を投下しても、求める反応は得られません。年齢、性別、志向性、検索キーワードなど、多角的な視点からペルソナを設計し、この層にはこの訴求が響くという仮説を立てることが重要です。

採用ターゲットの行動を逆算しながら、広告の起点となる設計を固め、そのうえで、自社に合ったWEB広告の手法や運用体制を検討することが、次のステップとして重要です。

成果につながる広告設計のコツ

Z世代に響くクリエイティブの工夫

明確なターゲットを決め、ターゲットに広告が届いたとしても、学生の目に留まり、行動を促すものでなければ意味がありません。だからこそ、共感を呼ぶキャッチコピーや学生の価値観に合ったビジュアル設計が求められます。

特にZ世代の学生は、視覚的な第一印象や「自分ごと化」できるメッセージに反応しやすい傾向があります。応募を促す導線として、広告文や画像の構成にもこだわる必要があるのです。

無駄を防ぐアカウント構成の最適化

また、広告配信の成果を最大化するには、アカウント構成の最適化が不可欠です。具体的には、職種や勤務地、採用フェーズ(インターン・本選考)ごとにキャンペーンや広告グループを分けて運用することで、配信結果の分析がしやすくなり、不要な広告費の発生も抑えられます。セグメントごとの成果を可視化することにより、次の一手を戦略的に打ちやすくなります。

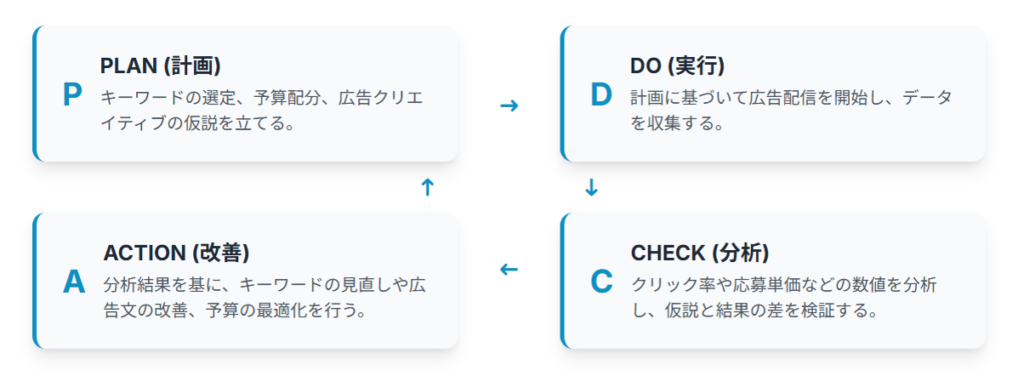

成果につながる広告設計のコツ

WEB広告運用は、一度設定して終わりではありません。配信後のデータを丁寧に分析し、キーワードの見直しや広告文の改善、予算配分の最適化など、PDCAを回すことが成果に直結します。クリック率や応募単価など、数値をベースに判断することで、より確実に目標に近づける運用が可能になります。

このように、WEB広告で成果を出すためには、細かな設計と運用が求められます。ターゲット設計、広告文の作成、アカウント構成、日々のデータ分析まで、自社内で対応するには相応の知識と時間が必要になります。「WEB広告は簡単に応募が取れる手段」ではないことを理解したうえで、適切なリソースを割く覚悟が必要です。

専門家の力を借りるという選択肢

もし社内に専門的な知見やリソースが不足している場合、広告運用を熟知した代理店に任せるのも一つの手段です。戦略設計から広告の作成、運用改善までを一貫して任せられることで、スピード感あるPDCAと精度の高い配信が可能になります。

特に新卒採用の時期は限られているため、限られた期間で最大の成果を出すためにも、専門家の力を借りることは合理的な選択と言えるでしょう。

これからの採用に必要なのは“組み合わせの発想”

新卒採用市場が激変する中、WEB広告は従来のナビサイトに代わる、あるいはそれを補完する強力な手法として注目を集めています。検索連動型のリスティング広告や、認知拡大に強いディスプレイ広告、さらには学生との自然な接点を創出するSNS広告など、WEB広告には多様なアプローチが存在します。

特に、ターゲット設定の柔軟性や効果測定のしやすさ、スピーディーな運用開始といった特長は、従来の採用活動では得られなかった即効性と改善性を企業にもたらします。また、事例からも明らかなように、目的に応じた活用によって母集団形成と認知拡大の両面において成果が出せることが証明されています。

大切なのは「WEB広告かナビサイトか」ではなく、自社の採用戦略に合ったチャネルをどう選び、どう組み合わせていくか。学生の情報接触行動が多様化する今だからこそ、柔軟で戦略的な採用施策が求められています。これからの新卒採用において、WEB広告は欠かせない選択肢の一つとなるでしょう。

ナビ依存から脱却!新しい採用の一手「リクチョク」

「もっと多くの学生と接点を持ちたいのに…」

「求める層からのエントリーがなかなか集まらない…」

「母集団形成の方法を見直さないと…と感じている」

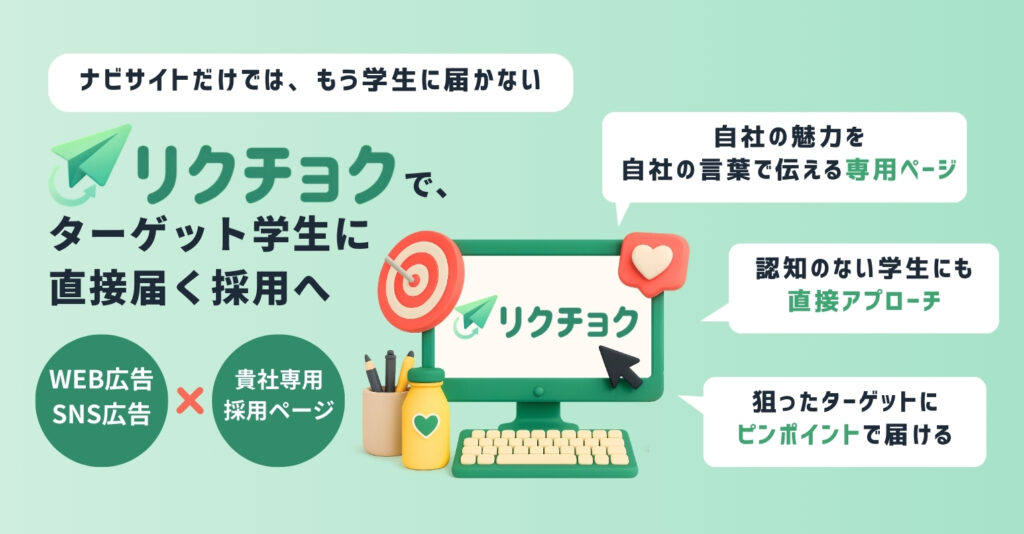

ナビサイトだけでは出会えない学生層に、直接アプローチできるのが「リクチョク」です。WEB広告・SNS広告と専用採用ページを組み合わせることで、認知拡大からエントリーまで一貫してサポート。母集団形成の課題を解決へ導きます。

「リクチョク」の強み

- WEB・SNS広告で“狙った学生層”にピンポイントでアプローチ

- 採用専用ページ(LP)で、自社の魅力を自由に表現

- データ分析を基盤に改善サイクルを回し、成果を最大化

- ナビサイトではリーチできない層とも接点を創出

応募が集まらないのは、魅力不足のせいではありません。届け方を変えるだけで、学生との出会いはぐんと広がります。私たちと一緒に、新しい一歩を踏み出しませんか?

山下勇

2002年中途入社のベテラン営業。営業・マネージャーとしてオウンドメディアリクルーティングやSNS採用、求人媒体を利用した採用手法で1000社以上の採用成功を実現。

これまでの実績として、リスティング広告を活用した広告戦略の策定、採用サイトの運用・分析・改善提案、ブランディングを意識した採用サイトの企画・制作を多数手がける。また、採用難職種に対応するランディングページの戦略立案・制作、採用専用SNSアカウントの活用および運用代行支援、SEOやSNS、採用サイトを組み合わせた総合的な採用コンサルティングなど、幅広い領域で企業の課題解決に取り組んでいる。