新卒採用において、自社のことを知らない学生にどうアプローチするかは、多くの企業が抱える共通の課題です。ナビサイトだけでは十分に母集団が形成できない、認知が広がらないと感じている企業も少なくありません。

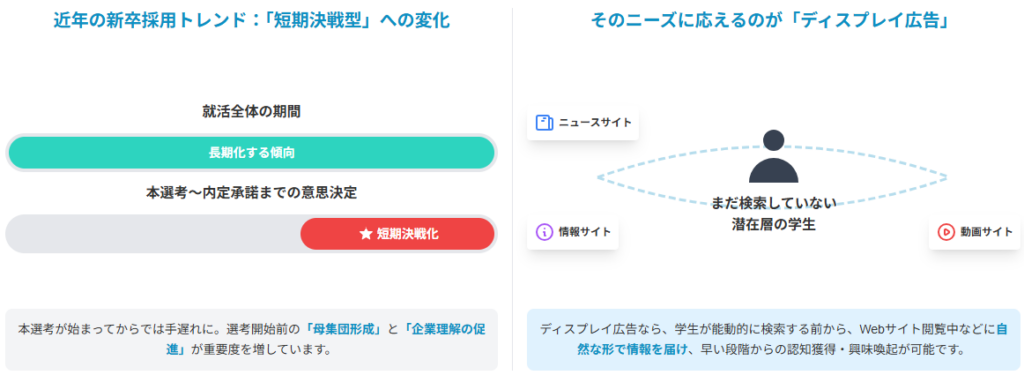

そうした中で、注目されているのがGoogleやYahoo!のディスプレイ広告を活用した採用広報です。検索行動をしていない学生にも広告を届けられ、しかも比較的低コストで配信できるこの手法は、新卒採用における新たな選択肢として注目を集めています。

この記事では、新卒採用におけるディスプレイ広告の活用メリットから、実践的な運用ノウハウ、よくある失敗とその改善策まで、実務で役立つ情報を詳しく解説します。

ナビだけでは足りない?新卒採用にディスプレイ広告が必要な理由

新卒採用の母集団形成では、「まず学生に知ってもらうこと」が何よりも大切です。しかし、ナビサイトやリスティング広告だけでは、就職活動を始めたばかりの学生や潜在的な層に十分リーチできないことも少なくありません。

そこで効果を発揮するのがディスプレイ広告です。認知拡大から再アプローチまで幅広く活用できるこの手法は、採用活動の成果を底上げする重要な役割を担います。

認知拡大から応募獲得まで!ディスプレイ広告の役割

新卒採用において、ディスプレイ広告は「認知拡大」「リマーケティング」「低CPC(クリック単価)」の3つの観点から非常に有効な手段です。企業名の認知がまだ広がっていない段階の学生に対して、自社の存在を印象づけるためには、視覚的に訴求できるディスプレイ広告が強力な武器になります。

新卒採用特有の“短期決戦型”に対応できる

特に、新卒採用では、就活全体の期間は年々長期化している一方で、本選考が始まってから内定承諾までの意思決定は短期間で進む「短期決戦型」になりやすい傾向があります。そのため、母集団形成や企業理解の促進は、本選考が始まる前の早い段階から計画的に進めることが重要です。検索行動をしていない潜在層にも広告を届けられるディスプレイ広告は、まさにそのニーズに応えるものです。

少ない予算でも広くリーチできる

さらに、クリック単価が比較的低く、少ない予算でも多くの学生にリーチできるのも大きな利点です。特定のキーワードで検索する学生に対してはリスティング広告が有効ですが、まだ就職活動を始めたばかりの学生層にはディスプレイ広告が適しています。

顕在層×潜在層で使い分ける!リスティング広告との違いとは

ディスプレイ広告とリスティング広告は、アプローチの方法が大きく異なります。リスティング広告は検索キーワードに基づいて表示されるため、すでに就職活動に意欲的な学生=顕在層への訴求に強みがあります。一方で、ディスプレイ広告は検索行動をしていない学生にも広告を表示できるため、より広範な層=潜在層へのアプローチが可能です。

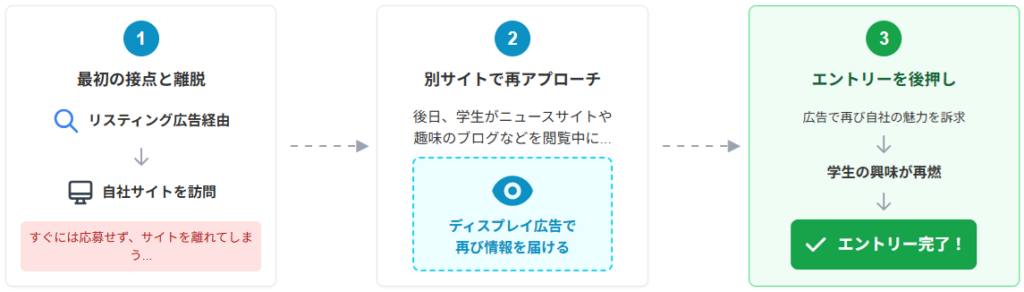

リマーケティングで両者を補完する

また、ディスプレイ広告は過去に自社サイトを訪問した学生へ再アプローチを行うリマーケティング広告も強力です。リスティング広告で流入したものの、すぐに応募に至らなかった学生に対して、ディスプレイ広告で再び自社の魅力を訴求することで、エントリーへの後押しが可能になります。

このように、両者は一長一短ではなく、併用することでより高い成果が期待できる施策です。

ディスプレイ広告で成果を出すための活用ポイント

ディスプレイ広告は配信するだけでは十分な成果につながりません。学生の行動や採用フェーズに合わせて、目的ごとに最適な活用方法を設計することが大切です。認知拡大から説明会集客、ナビサイト誘導まで、多様な使い方が可能だからこそ「どう活用するか」が成果を大きく左右します。

ここでは、目的別の活用法や季節ごとの運用改善のポイントを紹介します。

認知拡大から集客まで!目的別ディスプレイ広告の活用法

ディスプレイ広告は、「誰に・何を・どのように届けるか」によって、活用方法が大きく変わります。最も代表的なのは、企業の認知を広げるためのブランディング施策です。企業名やサービスをまだ知らない学生に対して、インパクトのあるバナーや動画で存在を印象付けることが可能です。

集客やナビ誘導で行動につなげる

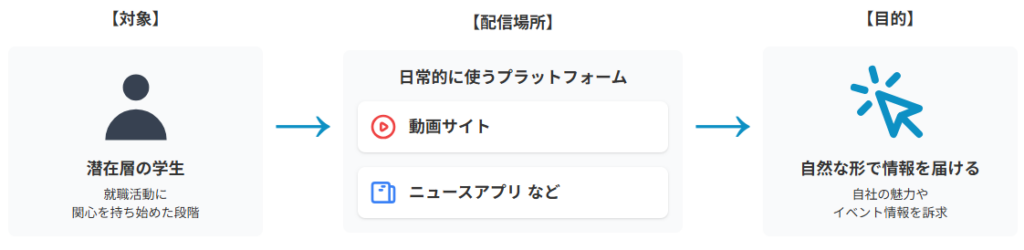

また、説明会やインターンシップの集客にも活用できます。就職活動に関心を持ち始めた学生に対して、動画サイトやニュースアプリなど日常的に使うプラットフォーム上で広告を表示し、自社の魅力やイベント情報を自然に届けることが可能です。検索前の潜在層にも認知から行動への導線を作ることができます。

加えて、自社のナビサイトや採用HPへの誘導にも有効です。HPや採用特設LPを一度訪れた学生に対してはリマーケティングを活用し、再訪やエントリーにつなげる仕掛けを構築すると効果が高まります。

学生の動きに合わせた季節別アプローチ方法

新卒採用のスケジュールは、季節によって学生の興味関心や行動が変化します。ディスプレイ広告も、それに合わせた訴求内容に変えていくことで、常に高い反応を得ることができます。例えば、以下のようなサイクルで運用改善を行うと効果的です。

- 春(3〜5月)

インターンシップ募集を開始する時期。学生が業界研究を始めるタイミングに合わせ、会社の特徴や仕事体験の内容を訴求。 - 夏(6〜8月)

夏期インターンや社員インタビューなど、より深い情報提供にシフト。バナーも社風や人にフォーカス。 - 秋(9〜11月)

企業説明会の告知やプレエントリーへの促進。認知から一歩進んだ「行動」へと誘導する訴求。 - 冬(12〜2月)

エントリー締切の告知や、選考直前のラストスパート施策。強い訴求で動機づけを図る。 - 翌春(3月以降)

本選考のエントリー・面接が本格化。競合との比較が進むタイミングで、企業の独自性やキャリアビジョンを提示し、「自分ごと化」させる訴求が重要。

このように、季節ごとにバナーやLPのクリエイティブ、訴求内容を変えることで、学生の行動フェーズに合った効果的なアプローチが可能になります。

運用においても、一定期間ごとに広告成果を分析し、クリエイティブのA/Bテストやターゲット設定の見直しを行うことで、より精度の高い広告配信を実現できます。

なぜ成果につながらない?よくある原因と改善策

ディスプレイ広告は新卒採用において大きな効果を発揮しますが、正しい設計や運用ができていないと成果につながらないこともあります。実際、多くの企業が同じような失敗を繰り返してしまう傾向があります。ここでは、よくある3つの失敗パターンと、それを改善するための具体的なポイントを紹介します。

失敗①認知獲得だけを狙って、クリックや応募に繋がらない

ディスプレイ広告は潜在層への認知拡大に強みがありますが、認知だけで満足してしまい、次のアクションにつながらないケースが見受けられます。たとえば、バナーを見た学生がサイトにアクセスした後の動線が弱いと、応募には結びつきません。

改善策

リマーケティングを活用して、一度サイトを訪問した学生に再度広告を配信することで、検討中の学生に対して「行動を後押し」できます。たとえば、以下のような工夫が有効です。

- 説明会やインターンの日程告知を再配信し「今すぐ申込」につなげる

- 応募締切を強調した広告で「期限前の行動」を促す

- 追加の安心材料(社員インタビュー・福利厚生情報など)を広告に盛り込み、不安解消を図る

- エントリーボタン付き専用LPへ誘導し、クリック後の迷いを減らす

失敗②バナーとLPの内容が噛み合っていない

目を引くバナーを作成しても、その先にあるLPの内容がバナーと一致していなければ、学生は違和感を抱き、すぐに離脱してしまいます。たとえば、社員の働き方を訴求するバナーなのに、クリック後の遷移先が企業概要だけのページでは、期待外れになってしまいます。

改善策

バナーとLPは「セットで設計」することが大切です。以下の工夫で一貫性を高めましょう。

- 同じコピー・ビジュアルをバナーとLP両方に使用して世界観を揃える

- バナーで伝えたテーマ(例:社風)をLPで詳細解説し、学生の期待に応える

- LP上にCTA(エントリーボタン・説明会予約ボタン)を複数設置し、すぐ行動できる導線を用意する

失敗③同じバナーを出し続けて効果が落ちる

ディスプレイ広告は視覚的なインパクトが大きいため、同じクリエイティブを長期間使い続けると、学生に「見飽きた」と感じさせてしまい、クリック率が大きく下がることがあります。

改善策

2〜3ヶ月に一度はバナーやLPを更新し、季節や採用フェーズに合わせた内容に切り替えるのが効果的です。さらに以下を意識すると成果が安定します。

- 複数パターンのバナーを常備してローテーション配信する

- A/BテストでCTRの高いデザインやコピーを検証し、効果的な要素を抽出する

- 季節・イベント(インターン募集期、選考期など)に合わせた訴求に切り替える

実際の成功事例から学ぶ、ディスプレイ広告活用の効果

ディスプレイ広告の効果を理解するには、実際に成果を上げた事例を見るのが一番です。ここでは、IT業界でのインターン集客や化粧品業界での男子学生ターゲット施策など、具体的な成功パターンを紹介します。どちらも従来の手法だけではアプローチが難しかった層にリーチし、応募へとつなげた好例です。自社の状況に近い部分を参考にしながら、活用のヒントを見つけてみましょう。

1dayインターン集客に成功(IT企業)

IT業界のある企業では、26卒向けの1dayインターンを開催していましたが、ナビサイトだけでは十分に集客できず、母集団形成に苦戦していました。特に知名度が高くないため、企業名を知らない学生にはリーチできず、応募数が伸び悩んでいました。

取り組み内容

- 認知拡大を目的にディスプレイ広告を配信

- 応募獲得を目的にリスティング広告を併用

- バナーとLPのメッセージを統一して一貫性を確保

結果

ディスプレイ広告ではクリック単価が約10円と低コストで28,468回のクリックを獲得することができました。また、同時に配信したリスティング広告では72件の応募を集めることに成功しました。

潜在層への認知拡大と顕在層への直接的な訴求を組み合わせたことで、全体として応募率が大きく向上した事例となりました。

男子学生の母集団形成に成功(化粧品メーカー)

ある化粧品業界の企業では、応募者の大半が女子学生に偏っており、男子学生の母集団形成が長年の課題でした。ナビサイトでは性別を絞り込めないため、男子学生への訴求が難しく、応募が集まっても女性ばかりという状況が続いていました。特に「男性が化粧品業界で働くイメージ」を学生が持ちにくいことが、エントリーを妨げる大きな要因となっていました。

取り組み内容

- 性別を限定したディスプレイ広告を配信

- バナー画像は男性の写真に統一し、ターゲットを明確化

- 男性社員2名のインタビュー記事をLPに掲載し、入社理由やキャリアパスを具体的に紹介

結果

結果、23件の応募を獲得することができ、すべてが男性応募者でした。ナビサイトではリーチできなかった層に効果的にアプローチできた成功事例となりました。

ディスプレイ広告の効果を出すために欠かせない準備とは?

成功事例を通して、ディスプレイ広告が新卒採用において有効であることが分かりました。しかし、同じ成果を得るためには、事前の準備や設計が欠かせません。ここからは、バナー制作・LP設計・KPI設定といった具体的なポイントを整理し、実務に落とし込むためのノウハウを解説します。

学生の心をつかむバナーづくりのポイント

ディスプレイ広告の成果を左右する大きな要素がバナーです。文字だけの訴求では伝わらない企業の魅力や雰囲気を、視覚的に伝えることができるのがディスプレイ広告の強みです。そのため、バナー制作では以下のようなポイントを押さえることが重要です。

- 学生の視線を集める「明るさ」や「人物写真」の活用

- 短くわかりやすいコピーで企業の魅力を端的に伝える

- 学生の知りたい情報(例:福利厚生、社風、キャリアパスなど)を盛り込む

特に新卒採用では、人を重視する学生が多いため、社員の顔が見えるバナーはクリック率が高くなる傾向があります。実際、株式会社ワークス・ジャパンによる27卒学生へのアンケート調査では、企業選びで重視するポイントとして「社風が自分に合っているか」と回答した学生が半数以上となっており、人を重視する傾向が強いことがうかがえます。

クリック後が勝負!LP設計のポイント

ディスプレイ広告のクリック後に遷移するLP(ランディングページ)は、学生の行動を次のステップにつなげる重要なタッチポイントです。良いバナーを作っても、LPの完成度が低ければ成果にはつながりません。

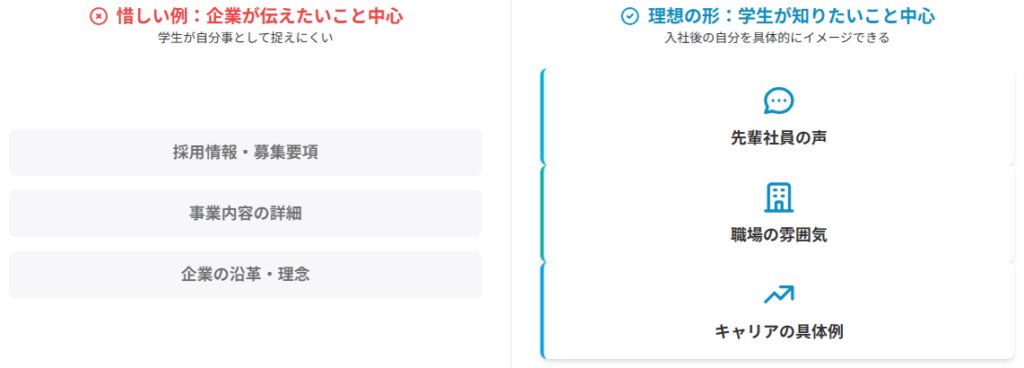

LPで重視すべきは、伝えたいことではなく学生が知りたいことを中心に構成することです。キャリタスが実施した、企業研究を行う上で知りたい情報を就活生に尋ねた調査によると、「実際の仕事内容」が85.1%とポイントが集中している一方で、「社風」や「キャリアパス」なども10位以内に挙がっており、仕事内容以外の部分への関心も高いことが分かります。採用情報だけでなく、先輩社員の声や職場の雰囲気、キャリアの具体例などを掲載することで、学生の安心感と納得感を高めることができます。

また、エントリーボタンや説明会予約ボタンなどの導線は、ページの中盤や最後だけでなく、ファーストビューにも設置すると効果的です。

効果を高めるためのKPIと振り返り方

広告運用では、目標設定と振り返りが不可欠です。ディスプレイ広告の場合は、「どれだけクリックされたか」だけでなく、「どれだけサイトを見られたか」「どれだけエントリーに繋がったか」といった複数の指標を用意することが重要です。代表的なKPIには以下のようなものがあります。

- インプレッション数(表示回数)

- クリック数/クリック率(CTR)

- サイト滞在時間/離脱率

- エントリー・説明会予約数

これらの数値を定期的に確認し、バナーの差し替えやターゲット設定の見直しを行うことで、広告の精度は継続的に高まります。ただし、改善サイクルを回すには専門知識や手間が必要で、担当者にとっては大きな負担になることも少なくありません。そこで選択肢となるのが「運用代行サービス」の活用です。

運用代行を活用するメリット

広告の分析・改善は、キーワード設定、ターゲット選定、クリエイティブの入れ替えなど、多くのタスクが発生します。これを自社だけで継続するのは難しく、更新が後手に回ってしまうこともあります。

運用代行を活用すれば、以下のようなメリットがあります。

- 専門知識を持つ担当者が改善を代行:KPIを踏まえた精度の高い分析・改善が可能

- 改善スピードの向上:短期間でのバナー差し替えやA/Bテストを効率的に実施

- 負担軽減:採用担当者はコア業務に集中でき、広告運用は専門家に任せられる

自社だけで抱え込むよりも、外部の運用代行サービスを活用することで、限られたリソースを有効に使いながら成果を最大化することができます。

まとめ

新卒採用市場の競争が年々激しくなるなかで、自社の存在を早期に認知してもらうことはますます重要になっています。ディスプレイ広告は、視覚的な訴求と広範囲への配信が可能なため、まだ企業を知らない学生層にも効果的にアプローチできる手段です。

- 検索行動をしていない潜在層への認知拡大

- 過去に接点を持った層への再アプローチ(リマーケティング)

- 比較的低コストで大量配信できる低CPC(クリック単価)

これらの強みは、新卒採用における大きな武器となります。一方で、バナーの設計やLPとの連動、KPIの設定・改善サイクルなど、成果を出すためには細かな工夫と改善が欠かせません。失敗例と改善策を参考にしながら、自社に合った訴求方法を見つけ、時期や目的に応じて戦略的に運用していくことが求められます。

ディスプレイ広告は、単なる広告配信にとどまらず、「採用の入口」としての役割を担う重要な施策です。具体的な取り組みを意識しながら、効果を最大化できる仕組みを整えていきましょう。

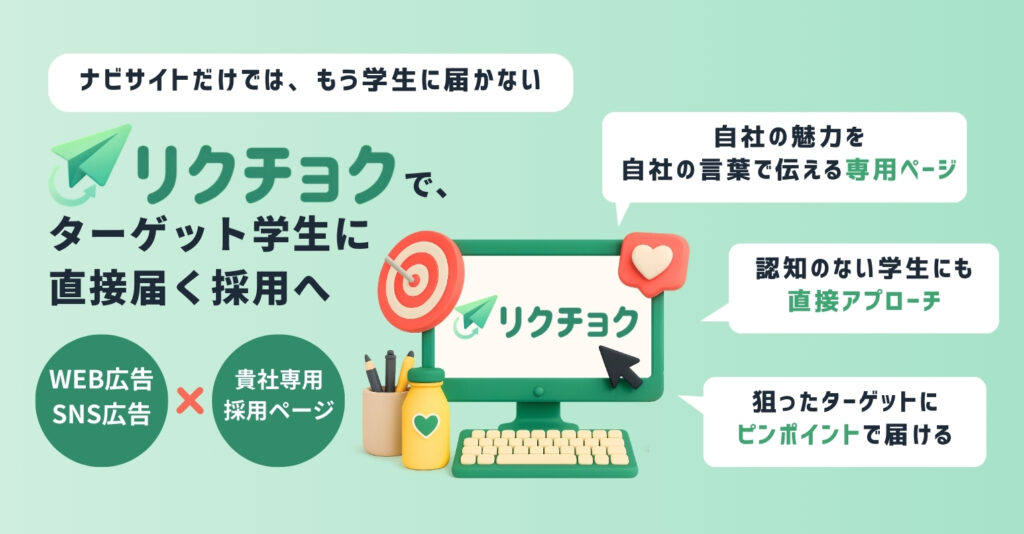

ナビ依存から脱却!新しい採用の一手「リクチョク」

「もっと多くの学生と接点を持ちたいのに…」

「求める層からのエントリーがなかなか集まらない…」

「母集団形成の方法を見直さないと…と感じている」

ナビサイトだけでは出会えない学生層に、直接アプローチできるのが「リクチョク」です。WEB広告・SNS広告と専用採用ページを組み合わせることで、認知拡大からエントリーまで一貫してサポート。母集団形成の課題を解決へ導きます。

「リクチョク」の強み

- WEB・SNS広告で“狙った学生層”にピンポイントでアプローチ

- 採用専用ページ(LP)で、自社の魅力を自由に表現

- データ分析を基盤に改善サイクルを回し、成果を最大化

- ナビサイトではリーチできない層とも接点を創出

応募が集まらないのは、魅力不足のせいではありません。届け方を変えるだけで、学生との出会いはぐんと広がります。私たちと一緒に、新しい一歩を踏み出しませんか?

山下勇

2002年中途入社のベテラン営業。営業・マネージャーとしてオウンドメディアリクルーティングやSNS採用、求人媒体を利用した採用手法で1000社以上の採用成功を実現。

これまでの実績として、リスティング広告を活用した広告戦略の策定、採用サイトの運用・分析・改善提案、ブランディングを意識した採用サイトの企画・制作を多数手がける。また、採用難職種に対応するランディングページの戦略立案・制作、採用専用SNSアカウントの活用および運用代行支援、SEOやSNS、採用サイトを組み合わせた総合的な採用コンサルティングなど、幅広い領域で企業の課題解決に取り組んでいる。