新卒採用においてインターンシップは、学生に企業を理解してもらい、将来の採用母集団を形成するための重要な施策です。ところが、近年は「募集をしても応募が集まらない」という声が多く聞かれるようになりました。学生の関心が多様化し、企業選びの基準も変化する中で、従来のナビサイトや合同説明会だけでは十分な集客につながらないケースが増えています。

特にBtoB企業や中小企業では、知名度不足や採用リソースの制約から、母集団形成に一層の難しさを抱えています。では、こうした状況を打開するにはどうすればよいのでしょうか。

本記事では、インターン集客が難しくなっている背景を整理し、その解決策として注目されているWEB広告×採用LPの活用法を解説します。さらに、実際に成果を上げた事例を紹介しながら、BtoB企業や中小企業でも応用できるポイントを明らかにしていきます。

インターンシップの集客はなぜ難しい?

近年、インターンシップに参加する学生は増えている一方で、「思うように応募が集まらない」という企業の声は少なくありません。学生の関心が多様化し、競合企業の数も増加する中で、従来の集客手法だけでは十分な母集団を確保できない状況が生まれています。特に知名度の低いBtoB企業や中小企業にとっては、応募獲得のハードルが高まっているのが現実です。

ここでは、その背景を整理し、なぜ集客が難しくなっているのかを見ていきます。

多様化する学生ニーズと激しい争奪戦

学生が興味を持つ分野や就業先は年々多様化しています。大手企業だけでなく、スタートアップや外資系企業も積極的にインターンを実施しており、学生の選択肢は広がっています。その結果、1社あたりに集まる応募者は分散し、従来のように一つの媒体に出稿するだけでは十分な母集団を確保できなくなっています。

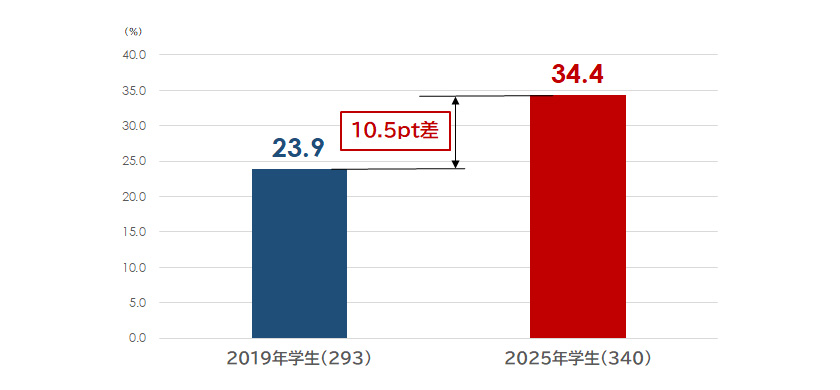

実際に、パーソル総合研究所の調査によると、学生のインターンシップへの参加率は68.3%となっており、5社以上インターンシップに参加している学生の割合も2019年の調査から10.5ポイント上昇し、34.4%となっています。

定番手法の限界と見えにくい課題

多くの企業が利用するナビサイトや合同説明会は、一定の母集団を獲得できる一方で、同時に数多くの競合企業が掲載されています。例えば、マイナビ2026に掲載されている企業数は30,113社となり、過去最高の掲載社数となりました。

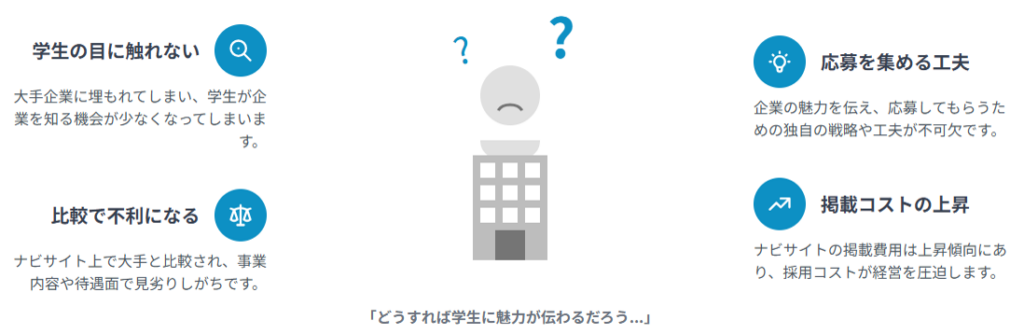

知名度不足とリソース制約という二重苦

知名度の低いBtoB企業や中小企業の場合、大手企業に埋もれてしまい、学生の目に触れる機会が少なくなるリスクがあります。ナビサイトでは比較対象として不利になりやすく、応募者を集めるには工夫が必要です。また、掲載コストの上昇も課題となっています。

加えて、採用担当者が少人数で運営しているケースも多いため、効率的かつ効果的に母集団を形成する仕組みづくりが求められています。

WEB広告×採用LPで変わるインターン集客

従来の集客手法では、学生の関心が分散し、思うように応募を集められない企業が増えています。こうした状況を打開する手段として注目されているのが、WEB広告と採用ランディングページ(LP)の組み合わせです。ここからは、その特徴と活用のポイントを具体的に解説します。

WEB広告の強みはピンポイント訴求

WEB広告と採用LPを組み合わせることで、応募の「質」と「量」を両立できるのが大きな特徴です。その中でもWEB広告の強みは、狙ったターゲットにピンポイントでアプローチできる点にあります。

ナビにはない3つのメリット

- 精密なターゲティング

年齢・性別・地域・興味関心などを細かく絞り込み可能。たとえば「27卒 インターン」「エンジニア インターン」など検索キーワードを指定すれば、応募意欲の高い層に的確にリーチできます。 - 比較されにくい環境

ナビサイトのように多数の企業と並ばないため、認知度の低いBtoB企業や中小企業でも目に留まりやすいのが特徴です。 - 柔軟な配信エリア設定

地域を限定して広告を出せるため、特定エリアでの母集団形成や地方採用にも対応可能です。

魅力を伝え応募を後押しする採用LP

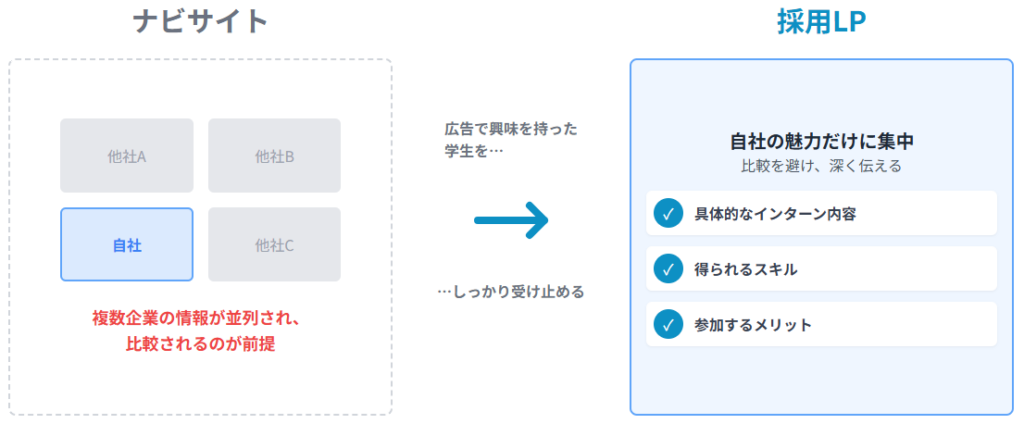

広告で関心を持った学生を受け止めるのが採用LPです。ここではインターン内容や得られるスキル、参加メリットを具体的に伝えることで応募意欲を高めます。ナビサイトでは複数企業の情報が並列されますが、LPは一社の情報だけに集中できるため、比較を避けながら自社の魅力を強調できます。

また、申込ボタンの配置やスマートフォン対応など導線設計を工夫することで、応募率をさらに高めることが可能です。

WEB広告×採用LPを始めるには

WEB広告×LPを導入する際に大切なのは、いきなり広告を出すことではなく、最初にしっかりと基盤をつくることです。ターゲットを定め、自社ならではの魅力を整理し、それを広告とLPに反映させることで初めて効果が発揮されます。ここからは、導入の第一歩から実際の配信までの流れを順を追って解説します。

ステップ1:ターゲット設定

まずは、インターンシップに誰に来てもらいたいのか?を明確にすることが出発点です。学生の学年(27・28卒以降)、専攻(文系・理系)、性別、地域などを細かく絞り込み、狙うべき層を言語化します。特にインターン集客では、「興味はあるがまだ就活を本格化していない層」や「すでに業界研究を始めている層」など、フェーズによって刺さる訴求が異なります。

また、検索されやすいキーワード(例:「27卒 インターン」「エンジニア インターン」「営業職 1day体験」など)を洗い出しておくことで、広告配信の設計に直結させることができます。これらをリスト化しておくと、配信後の改善やABテストにも活用しやすくなります。

ステップ2:コンセプト設計

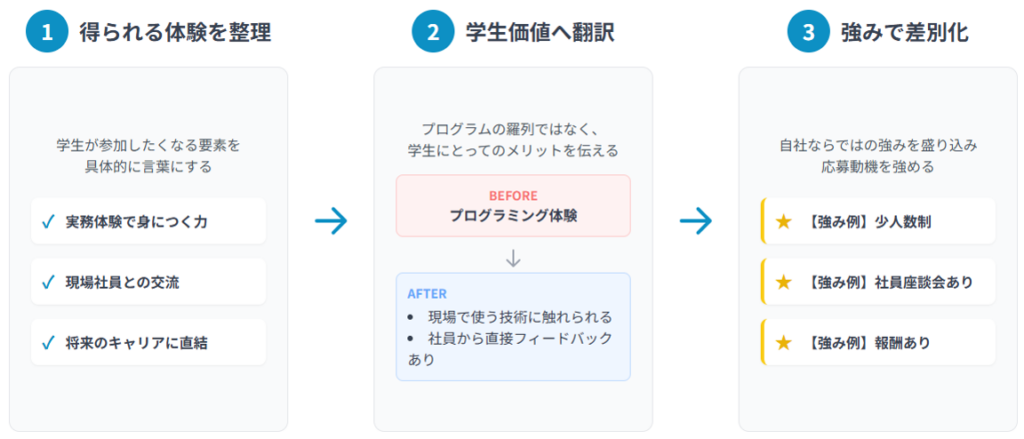

次に、自社インターンで学生が得られる体験やスキルを整理します。「実務体験で身につく力」「現場社員との交流」「将来のキャリアに直結」など、学生が参加したくなる要素を言葉にし、それを広告文やLPに反映させます。

このとき大事なのは、単にプログラムを羅列するのではなく、学生にとっての価値に翻訳して伝えることです。たとえば「プログラミング体験」なら「現場で使う技術に触れられる」「社員から直接フィードバックをもらえる」など。

さらに、他社と差別化できる強み(例:少人数制/社員座談会あり/報酬あり)を盛り込むことで、応募動機を強められます。

ステップ3:広告とLPの作成

実際の広告出稿では、ターゲットに合わせたキーワードや訴求文を設定します。広告はクリックを得るだけでなく「どんな体験ができるか」を端的に示すことが大切です。

LPについては、インターンのプログラム内容や参加メリットなど、学生が知りたい基本情報を過不足なく掲載し、申込ボタンを分かりやすい位置に置くことが重要です。さらに、応募後には最低限のフォローとして確認メールや案内動画を送ることで、学生の不安を和らげ、参加率の低下を防ぐことができます。

まずはこの3点を押さえることで、広告から応募までの基本設計が整います。

WEB広告で成果を出したインターン集客事例

ここでは、知名度不足や応募層の偏りといった課題を抱えていた企業が、広告と採用LPを組み合わせてどのように母集団形成を実現したのかを紹介します。自社と同じような悩みを持つ採用担当者の方にとって、参考となるヒントが見つかるはずです。

ナビに頼らずWEB広告で母集団形成に成功

知名度不足によるリーチの限界

あるITエンジニア職の新卒採用を行っている企業では、従来からナビサイト、スカウト、人材紹介など多方面で母集団形成に取り組んできました。しかし、自社名の知名度が低く、従来の手法ではリーチしきれない層への訴求に限界を感じていました。

ターゲットを広げた検索設計とLP遷移

そこで、新たな手法としてWEB広告の導入を検討しました。目標採用人数が多かったため、まずは一定規模の母集団を確保することが優先ミッションでした。そのため、プログラミングやAI、VRなどITエンジニア領域に興味を持つ学生を広く対象とし、文系であっても関心がある学生を採用対象に含めました。

説明会情報を掲載したLPに遷移させるリスティング広告を配信し、検索キーワードには「ITエンジニア」「新卒」など職種直結のワードを設定しました。

167件のエントリーを獲得

結果として、167件のエントリー獲得につながり、エントリー単価も2万4600円に抑えることに成功しました。このような成果につながった要因は、採用特化型LPとターゲットの行動に合わせたキーワード設定の組み合わせが奏功したと考えられます。

男子学生を狙い撃ち!WEB広告で応募層をシフト

男子学生からの応募が集まらない課題

ある化粧品メーカーでは、女性からの応募が集まりやすい一方で、男性学生からのエントリーが極端に少ないという課題を抱えていました。特に新卒採用では、「化粧品業界=女性社会」という先入観が根強く、ナビサイト経由でのアプローチには限界がありました。

WEB広告で性別を限定し訴求

広告配信の対象者を男性に限定し、「26卒 インターン」「営業職 インターン」など男子学生が検索しやすいキーワードを活用しました。遷移先の採用LPには男性の画像を使用し、男性が活躍できるキャリアイメージを盛り込むことで応募動機を刺激しました。

さらに、エントリー後の自動返信メールに企業説明動画を組み込み、企業理解を深めて離脱を防ぎました。

男子学生23件の応募を獲得

結果として、応募者23名すべてが男子学生という成果を実現。狙い通りのターゲティングによって、ナビサイトではアプローチできなかった層への認知拡大に成功しました。

成果を最大化する運用改善のポイント

WEB広告と採用LPは、基礎設計を整えるだけでも一定の成果が期待できます。しかし、本当の成果を引き出すには、運用の中で細かく調整・改善を重ねていくことが欠かせません。

どんなターゲットに響いたのか、どの訴求が応募につながったのかを数値から見極め、LPの導線やフォロー設計を磨き込むことで、同じ予算でも成果を大きく伸ばせます。ここでは、限られたリソースで最大限の効果を得るための運用改善のポイントを解説します。

「誰に届けるか」を運用で磨き込む

導入の段階では「学年・専攻・地域・検索キーワード」を明確にすることが中心でしたが、実際の運用ではさらに一歩踏み込んだ精度調整が必要です。

データ分析で見直すターゲット像

広告配信後に集まったデータを分析し、クリック率・応募率・応募単価などの数値から効果の高い層を見極めます。たとえば「理系学生は応募率が高いが、文系学生はクリックだけで離脱している」といった傾向が見えれば、理系向けの訴求を強化するのが有効です。

また、応募者の属性や応募後の行動を分析し、実際に成果につながりやすい人物像をアップデートしていくことも大切です。これにより、単なる「想定ターゲット」から、データに裏付けられた「成果につながるターゲット」へと設計を進化させることができます。

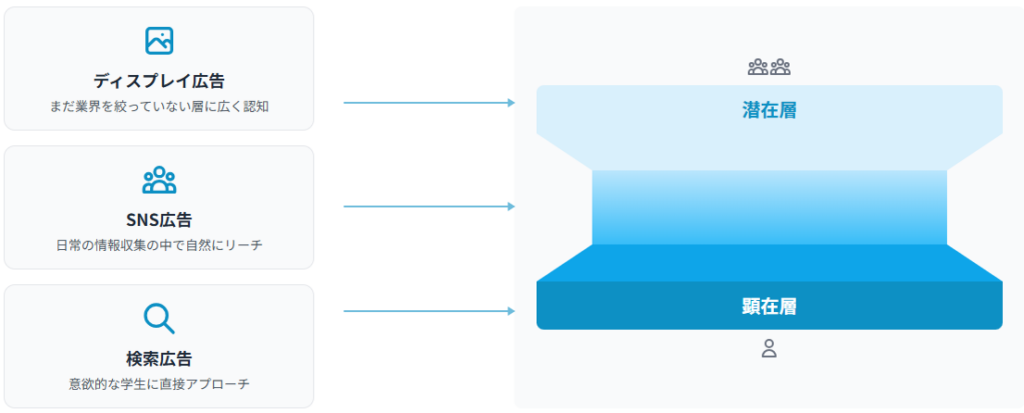

複数チャネルを組み合わせて成果を拡大

リスティング広告だけに頼るのではなく、ディスプレイ広告やSNS広告など複数のチャネルを組み合わせることで、潜在層から顕在層まで幅広くリーチ可能になります。広告費を分散させながら比較検証することで、最も効率のよいチャネル配分を見つけられます。

LPで応募率をグッと高める工夫

広告から流入した学生が最初に触れるのは採用LP。ここで「応募したい」と思わせられるかどうかが集客成功の分かれ目です。単に情報を載せるだけでなく、訴求・導線・フォローを一体で設計することがポイントです。

訴求力のあるコンテンツで差をつける

インターンで得られる経験やスキル、参加メリットを明確に打ち出すことが応募意欲を左右します。たとえば、単に「実務体験あり」と書くのではなく、「現場のエンジニアと一緒にプログラミング演習を行い、成果物をその日のうちにフィードバックしてもらえる」など具体的に描写することが効果的です。

また、「就活に直結する自己PRのアドバイス」「先輩社員とのキャリア相談」といった要素を加えると、学生はここでしか得られない体験として強く魅力を感じます。

スマホ閲覧を前提にした導線設計

LPの閲覧や応募のほとんどはスマートフォン経由です。そのため、申込ボタンはファーストビュー(ページを開いた直後)と、スクロール中の数カ所に配置し、どのタイミングでもすぐに応募できる状態をつくることが重要です。フォーム入力もシンプルに保ち、「名前・メール・電話番号」の必須3項目程度から始めると離脱を防げます。

応募後フォローで参加率を維持

せっかく応募があっても、当日の参加につながらなければ意味がありません。エントリー後はすぐに自動返信メールで日程や持ち物を案内し、あわせて企業紹介動画や過去参加者の体験談動画を送ると安心感が高まります。

さらに、開催前日にはリマインドメールやLINEメッセージで「明日お会いできるのを楽しみにしています」と伝えることで、心理的なハードルを下げられます。これにより「応募したけど不安で参加しない」という離脱を効果的に防げます。

改善サイクルで成果を伸ばす

WEB広告や採用LPは、出稿した時点がゴールではなくスタートです。成果を安定的に伸ばすためには、数値データをもとにした改善サイクルを回し続けることが欠かせません。

- 指標分析で現状把握

クリック率、応募単価、参加率などを定期的にチェックし、「広告は見られているのか」「応募につながっているのか」を把握します。改善ポイントを明確にする第一歩です。 - 除外キーワードで無駄を削減

関連性の低い検索語でクリックが発生している場合、それを除外設定することで無駄な広告費を防げます。コスト効率を高めるための実務的なテクニックです。 - A/Bテストで最適解を探す

広告文やLPのデザイン・見出し・ボタン配置などを複数パターンで検証し、成果が高い方を残していきます。仮説を試しながら「勝ちパターン」を蓄積していくことで、運用の精度が高まります。

小さな改善の積み重ねは、最初は目に見える効果がわずかでも、時間をかけて続けることで大きな成果へとつながります。広告のクリック率を1%改善する、LPの応募率を数ポイント上げる──そうした一歩一歩の改善が最終的には応募単価の削減や参加者数の増加といった成果の差を生み出します。

短期的な効果だけで判断せず、継続的にサイクルを回す姿勢が成功の鍵となります。

プロに任せて一気通貫の改善サイクルを回す

基礎設計を社内で整えることは可能でも、広告運用やLP改善を継続して実行し続けるのは大きな負担になります。採用担当者が本来の業務と兼務しているケースでは、数値分析やテスト設計にまで十分なリソースを割けないのが実情です。

そこで有効なのが、運用代行や代理店などプロの力を活用する方法です。

- 戦略設計から配信・改善まで丸ごと対応

ターゲット設計や広告文作成、LP構成から分析・改善までを一気通貫で実施。 - 広告とLPの整合性を担保し応募率を最大化

広告で打ち出した訴求と、LPで伝えるメッセージを一致させることで「クリック後の離脱」を減らせます。 - 高速な仮説検証で効率的に成果を改善

週次や月次でPDCAを回し、無駄な広告費を抑えながら成果を最大化します。

採用担当者が限られた時間や人員の中で成果を出すのは簡単ではありません。だからこそ、専門チームの力を借りて負担を分担することが大きな助けになります。自社だけで抱え込まずに外部の知見を取り入れることで、安心して採用活動に集中でき、結果として最大の成果へとつながっていくのです。

BtoB企業・中小企業にも応用できるWEB広告活用

インターン集客において「応募が集まらない」という課題は、多くの企業が直面しています。特に知名度の低いBtoB企業や中小企業では、ナビサイトや合同説明会だけに頼っても競合に埋もれてしまい、十分な母集団を形成することは困難です。

しかし、WEB広告と採用LPを組み合わせることで状況は大きく変わります。広告の精密なターゲティングにより、欲しい人材にピンポイントでリーチでき、LPを通じて自社の魅力を的確に伝えることで、応募へとスムーズにつなげることが可能だからです。また、ナビサイトと異なり、他社と比較されにくいため、認知度の低さを補う効果も期待できます。

さらに、WEB広告の運用は自動化や外部委託も可能であり、限られた採用リソースしか持たない中小企業にとっても取り入れやすい手法です。新卒採用のインターン施策にとどまらず、中途採用やアルバイト募集など幅広い場面で活用できる点も大きなメリットです。

これからインターン集客に取り組む企業は、以下のチェックポイントを意識すると効果的でしょう。

- ターゲット学生像を具体的に設定できているか

- 広告のキーワード・配信条件が適切に設計されているか

- 採用LPに魅力的なコンテンツと応募しやすい導線が整っているか

- 応募後のフォロー体制を構築できているか

こうした工夫を積み重ねることで、BtoB企業や中小企業でも効率的に母集団を形成し、質の高い応募者を確保できるのです。

ナビ依存から脱却!新しい採用の一手「リクチョク」

「もっと多くの学生と接点を持ちたいのに…」

「求める層からのエントリーがなかなか集まらない…」

「母集団形成の方法を見直さないと…と感じている」

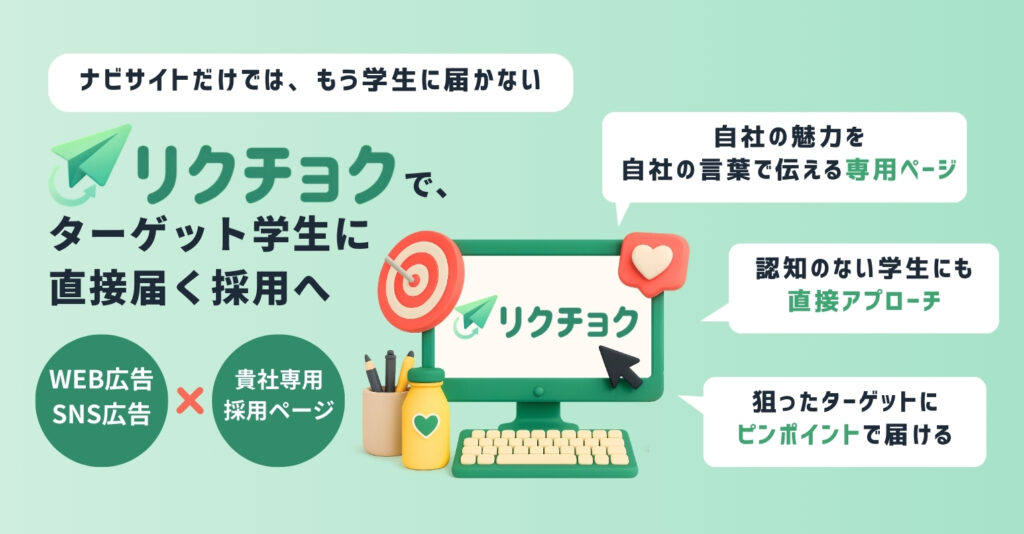

ナビサイトだけでは出会えない学生層に、直接アプローチできるのが「リクチョク」です。WEB広告・SNS広告と専用採用ページを組み合わせることで、認知拡大からエントリーまで一貫してサポート。母集団形成の課題を解決へ導きます。

「リクチョク」の強み

- WEB・SNS広告で“狙った学生層”にピンポイントでアプローチ

- 採用専用ページ(LP)で、自社の魅力を自由に表現

- データ分析を基盤に改善サイクルを回し、成果を最大化

- ナビサイトではリーチできない層とも接点を創出

応募が集まらないのは、魅力不足のせいではありません。届け方を変えるだけで、学生との出会いはぐんと広がります。私たちと一緒に、新しい一歩を踏み出しませんか?

山下勇

2002年中途入社のベテラン営業。営業・マネージャーとしてオウンドメディアリクルーティングやSNS採用、求人媒体を利用した採用手法で1000社以上の採用成功を実現。

これまでの実績として、リスティング広告を活用した広告戦略の策定、採用サイトの運用・分析・改善提案、ブランディングを意識した採用サイトの企画・制作を多数手がける。また、採用難職種に対応するランディングページの戦略立案・制作、採用専用SNSアカウントの活用および運用代行支援、SEOやSNS、採用サイトを組み合わせた総合的な採用コンサルティングなど、幅広い領域で企業の課題解決に取り組んでいる。