人手不足や求人倍率の高騰など、採用市場の環境は年々厳しさを増しています。こうした背景の中、注目を集めているのがSNSを活用した新しい採用手法「SNS採用(ソーシャルリクルーティング)」です。特に中小企業にとっては、限られた予算で大手企業と差別化を図りながら、自社の魅力をダイレクトに伝えられる手段として大きな可能性を秘めています。

本記事では、SNS採用の定義や従来手法との違いをはじめ、具体的な運用ポイントや成功・失敗事例、さらに今後の展望までを徹底的に解説します。初めてSNS採用を検討する企業の担当者様にも、すぐに実践できる内容をわかりやすくお届けします。

SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは

SNS採用とは?

SNS採用とは、InstagramやX(旧Twitter)、Facebook、LinkedIn、LINEといったソーシャルメディアを活用して人材を募集・採用する手法です。ソーシャルリクルーティングとも呼ばれ、従来の求人広告や紹介サービスとは異なる、新しい採用戦略として注目を集めています。

この手法の目的は、企業の情報発信を通じて、自社に関心を持つ求職者と自然な形でつながることです。一般的な採用手法では出会いにくい層にもリーチできるのが特徴で、就活生や転職希望者だけでなく、潜在的な候補者への認知や興味喚起にも効果を発揮します。

SNS上では、企業の日常や制度、職場の雰囲気をリアルに伝えることができ、企業文化や価値観に共感した人材とマッチしやすくなります。採用担当者は最初の接点からスケジュール調整、選考案内までをSNS経由で行うことも可能で、簡単でスムーズなやり取りが実現できます。

SNS採用を取り入れることで、採用活動に柔軟性を持たせ、企業と求職者がより自然な形で出会える場を創出できるのです。

従来の採用手法との違い

従来の採用手法では、求人媒体への掲載や人材紹介、ハローワークの利用など、主に「掲載して待つ」という受動的なアプローチが一般的でした。こうした手法では、応募者の数や質は媒体の集客力に依存しており、特に中小企業にとっては競合他社との比較の中で埋もれてしまうという課題がありました。

一方、SNS採用は企業が主体となって情報を発信し、求職者に直接リーチできるのが最大の特徴です。企業の価値観や日常をSNS上で可視化することで、応募前から求職者との関係構築が可能となります。これにより、応募者の質も向上しやすくなります。

また、SNSは中途採用にも強みを発揮します。従来のように職務経歴書や履歴書で判断するだけでなく、SNS上で発信される個人の考え方や価値観をもとにマッチングを図ることができるため、より文化的にフィットする人材の獲得が期待できます。さらに、リファラル採用との相性も良く、社員のSNS投稿を通じた採用活動も促進されつつあります。

SNS採用が注目される背景

採用市場においてSNSの活用が急速に広がりを見せています。従来の求人媒体ではリーチできなかった層へのアプローチが可能となり、特に若年層を中心とした新しいターゲットに効果的に情報を届ける手段として注目されています。ここでは、SNS採用が注目される背景について、具体的な社会の変化や求職者の行動特性とともに解説します。

デジタルネイティブ世代の台頭

近年、10代・20代を中心としたZ世代の若年層が労働市場の主流を担い始めています。この世代は生まれたときからインターネット環境に親しんでいる「デジタルネイティブ世代」であり、情報収集や人とのつながりをSNS上で行うのが一般的です。実際、Z世代の求職者の約50%が、SNSの「おすすめ」や「ショート動画」をきっかけに志望した企業があると回答しています※。求人情報の検索や企業研究も、もはやPCではなくスマートフォンとSNSで完結するケースが増えています。

こうした背景から、従来の採用活動ではなかなかリーチできなかった若手層に対しても、SNS採用であれば自然な形でアプローチが可能になります。特に、新卒採用では、リアルな職場の雰囲気や社員の声などをストーリー形式で発信することで、企業の魅力を効果的に伝えることができます。SNS上では、制度や理念などの堅い内容も、写真や動画を活用して柔らかく紹介できるため、若年層にとって親しみやすいコンテンツとして受け入れられやすいのです。

※株式会社よつば制作所:Z世代の就職活動・転職活動におけるSNSの活用状況に関する調査結果

求職者の行動変化とSNSの普及

求職者の行動も大きく変化しています。以前は、求人サイトや転職エージェントを通じた情報収集が主流でしたが、現在ではSNSや検索エンジンを使って自ら情報を探しにいく傾向が強まっています。とくに就活生や若手層は、SNSで企業の雰囲気をチェックし、興味を持ったタイミングで求人ページへと移動します。

企業のSNSアカウントについても、20代の求職者の86.1%が「必要だ」と回答しており、情報発信の場としてのSNSの重要性が年々高まっていることがうかがえます※。さらに、求職者の87.6%が「働いている人」や「社風」を企業選びで最も重視すると回答しており、SNSを通じてリアルな職場の雰囲気を伝えることが、採用成功のカギとなっています※。

このように、求人広告が見られる場面も多様化しており、応募プロセスの簡略化が求められています。たとえばSNSから直接エントリーフォームへリンクさせることで、スムーズな応募動線をつくることが可能です。加えて、SNSにはリアルタイム性と拡散力があり、少ないリソースでも多くの求職者にリーチすることができるため、特にリソースに限りがある中小企業にとっては有効な採用手段といえるでしょう。

※株式会社リソースクリエイション:【573名に調査】転職活動を行う20代の86.1%が企業のSNSアカウントは必要だと回答

SNS採用のメリットと効果

SNSを活用した採用活動には、単に若年層へリーチできるという利点にとどまらず、多くの企業にとって魅力的なさまざまなメリットがあります。ここでは、SNS採用によって得られる主な効果について、具体的な視点から整理してご紹介します。

採用コストを削減できる

SNS採用の最大の利点の一つは、採用活動にかかるコストを大きく抑えられる点です。従来の求人広告や求人サイトを利用する場合、掲載費用や媒体ごとの課金が発生しますが、SNSであれば自社アカウントを活用することで、広告費をほとんどかけずに情報を発信できます。

また、ダイレクトリクルーティングのように、求職者に対して企業から直接アプローチする形式も可能です。これにより、コストを抑えながらも、就職活動中の求職者や就活生に対して効果的にリーチできます。

さらに、SNSは求人情報の更新がリアルタイムで行えるため、募集内容の変更やタイムリーな情報提供が容易になります。スピード感を持って採用活動を展開したい企業にとって、SNSは非常に適したツールと言えるでしょう。

幅広い層へアプローチできる

SNSのもう一つの強みは、幅広い層に対して短時間で情報を届けられる拡散力です。投稿内容がユーザーによってシェアされることで、企業が発信した情報は瞬時に多数の人に広まります。とくにSNSにおける「いいね」や「リツイート」「シェア」などの機能は、自然な形で求人情報を広げるための強力な武器となります。特にInstagramやXでは、投稿の拡散力を活かしてリーチを広げることができ、共通の価値観やカルチャーに共感したユーザーが自然と応募につながるケースも少なくありません。

また、広告を活用すれば、年齢・性別・職種など細かいターゲティングも可能で、より戦略的な採用活動を行うことができます。

企業ブランディングにつながる

SNSは単なる情報発信ツールではなく、自社のブランド価値を高めるための広報・ブランディングの手段としても非常に有効です。企業の理念や職場の雰囲気、社員の声などを日常的に発信することで、求職者にリアルな企業像を伝えることができます。

これは、求人広告や会社説明会だけでは伝えきれない情報を補完する役割を果たし、応募意欲を高めるきっかけになります。たとえば、社内イベントの様子や社員インタビューなどを通じて、働く環境の魅力や企業の人間関係を伝えることができます。

このような広報活動を継続して行うことで、企業の認知度が高まり、「この会社で働きたい」と思ってもらえる採用ブランディングへとつながります。採用活動にマーケティングの視点を取り入れることで、優れた人材との出会いの可能性を大きく広げることができるのです。

SNS採用のデメリットと注意点

SNS採用は多くのメリットがある一方で、導入・運用にあたっては注意すべき点も少なくありません。特に、日々の運用体制やリスクへの備えが不十分なままでは、逆効果になる可能性もあります。ここでは、SNS採用を実施する際に意識しておくべき課題やデメリットについて解説します。

一定の運用負荷やリスクが伴いますが、あらかじめ体制やルールを整えておけば、効果的な採用手法として十分に機能します。自社に合った方法で無理なく運用しながら、SNSの力を最大限に活用していきましょう。

運用には時間と手間がかかる

SNS採用は魅力的な手法である一方で、運用には一定の時間とリソースが必要です。投稿コンテンツの企画・制作、配信タイミングの調整、コメントへの対応など、日々の継続的な運用が求められるため、計画的に進めなければなりません。

特に中小企業では、専任のSNS担当者を置くことが難しい場合も多く、他業務と兼務しながら効率的に運用する工夫が必要です。例えば、投稿スケジュールをあらかじめ決めておく、コンテンツを事前にまとめて制作するなどの方法が有効です。限られたリソースの中で成果を出すためには、無理のない運用体制を構築し、手間をかけすぎず、継続可能な形で活用することが重要です。

ネガティブ反応・炎上リスクへの備え

SNSは双方向のメディアであるがゆえに、投稿に対して否定的なコメントが寄せられることもあります。特に、表現や言葉の選び方ひとつで、企業イメージに悪影響を与えてしまう可能性もあるため、投稿前には細心の注意を払う必要があります。

また、想定外の反応や炎上リスクに備えるためには、事前に対応フローを決めておくことが有効です。たとえば、否定的な意見にはどう対応するのか、返信が少ない場合にはどのように改善策を講じるのかといった対応指針を設けておくと安心です。

効果の見える化が難しい場合も

SNS採用の課題として、成果の見えづらさ、効果測定の難しさも挙げられます。求人広告と違い、クリック数や閲覧数だけで応募にどの程度つながったかを判断するのは簡単ではありません。

そのため、事前に評価指標(KPI)を設定しておくことが重要です。たとえば、フォロワー数の増加、いいね数、シェア数、サイト遷移率などの指標を用い、時点ごとに成果を確認します。定期的なデータ分析を行い、得られた結果をもとに投稿内容や広告設定を見直すことで、効果的なSNS採用戦略を構築することが可能となります。

法的リスクとプライバシー保護対策

SNS採用では、個人情報の取り扱いに関する法的リスクも無視できません。応募者とのやり取りの中で、年齢や職歴、メールアドレスなどの個人情報が含まれる場合、それらの管理と保護には細心の注意を払う必要があります。とくに、SNS経由でのやり取りは非公式な印象を与えることもあるため、応募フォームやメール対応などにおいて正式な確認プロセスを整えることが大切です。

また、質問や相談をしやすい環境を整えることで、応募者の不安を軽減し、信頼感のある採用活動へとつなげることができます。SNSアカウントの管理体制も含めて、社内でのルール整備を進めましょう。

主要なSNSの特徴と活用方法

SNS採用を効果的に進めるためには、各プラットフォームの特徴を理解し、自社の採用目的に合った活用方法を選ぶことが重要です。ここでは、主要なSNSごとの特性と、それぞれの効果的な運用ポイントについてご紹介します。

主要SNSの国内ユーザー数と特徴

| SNS名 | 国内アクティブユーザー数※ | 特徴 |

|---|---|---|

| 約6,600万人 | 若年層に人気。写真・動画で企業の雰囲気やカルチャーを伝える採用ブランディングに最適。 | |

| X(旧Twitter) | 約6,700万人 | 拡散力とリアルタイム性が強み。採用イベントや求人情報の告知に有効。 |

| TikTok | 約2,700万人 | エンタメ性と短尺動画で若年層にリーチ。クリエイティブな採用コンテンツに効果的。 |

| YouTube | 約7,370万人 | 幅広い層にリーチ可能。長尺動画で企業理解を深め、ショートで手軽に発信。 |

| 約2600万人 | 実名制で中高年層に強み。OB・OGやビジネス層への接点、公式情報発信に活用可能。 | |

| 約300万人 | 専門職や管理職との接点に適するビジネスSNS。BtoB向け企業の中途採用で活用されやすい。 |

Instagramの国内ユーザー数は6600万人(2025年7月時点)で、写真や動画を使ったビジュアル訴求に強く、企業の雰囲気や働く環境を感覚的に伝えられるSNSです。

拡散力はXに劣るものの、興味関心に応じた広告配信が可能で、インフルエンサーとの連携による認知拡大も有効です。

Instagramを活用したSNS採用の成功事例

ある地方の飲食企業では、自社のInstagramアカウントを開設し、社員の人柄がわかる写真や、店内のイベント風景、日々の就職活動情報などを掲載しました。

特に人気を集めたのは、ストーリーズ機能を使って配信されたリアルタイムの社員インタビューや調理風景です。リッチな画像を用いて企業の魅力を“映える”形で発信することで、フォロワーからのアクセスが増加し、求職者の注目を集めました。ホームページだけでは伝えることが難しい従業員同士の空気感を知ってもらえることで応募や入社の理由につながりやすくなります。

さらに、地域で影響力のあるインフルエンサーとコラボし、ハッシュタグを使ったキャンペーンを実施することで、投稿のリーチを広げることに成功。視覚的な情報を活かしたアプローチによって、幅広い年代からの応募が集まり、採用マーケティングの一環として非常に効果的な結果を出しました。

X(旧Twitter)

Xは日本国内における月間アクティブユーザー数が、約6,700万人(2025年7月時点)となっています。「リツイート」による拡散力が強く、フォロワー外にも情報が届きやすいことが特徴です。

企業公式アカウントに加え、採用担当者が個人アカウントで日常を発信するスタイルも人気となっています。リアルな社風や人柄が伝わりやすく、共感を生む採用ブランディングが可能です。

X(旧Twitter)を活用したSNS採用の成功事例

情報通信・ソフトウェア業界のある企業では、X広告を活用したテストマーケティングを実施しました。もともとWEB広告(リスティング広告)では成果が出ていたものの、ディスプレイ広告はクリック数は多いものの、エントリーに結びつきにくい状態でした。そこで、来期の広告予算見直しを目的に、X広告でITエンジニア層を狙った新たな施策に着手したのです。

短文で簡潔にメッセージを伝えられるXは、リツイート機能やいいねによって、公式アカウントの情報がフォロワー以外にも拡散されやすいのが特長です。求人情報やオフィスで働く様子を発信する投稿に、業界特有のハッシュタグを付けることで、特定ユーザーへのリーチを強化。結果として、4件のエントリーを獲得し、クリック単価は152円、エントリー単価は2万7,760円を記録しました。

このように、ターゲットを明確に設定し、適切なタイミングとメッセージで情報を届けることで、Xでも十分に採用成果を出すことが可能です。

Facebookは国内ユーザー数が約2,600万人(2025年7月時点)で、30代~40代の利用者が多い傾向にあります。

実名登録制で、学歴や職歴、ライフスタイルに基づいた詳細なターゲティング広告が可能ですが、若年層の利用は少ないため、社会人経験者やキャリア採用との相性が良いでしょう。

Facebookを活用したSNS採用の成功事例

あるサービス業の企業では、公式ページを開設し、社員の活動紹介や求人情報を定期的に投稿することで、ファンとのつながりを強化しました。

特に効果を発揮したのは、Facebookのイベント機能を使って開催したオンライン説明会です。応募希望者に対して、ページ内での直接訴求が可能となり、企業との距離感を縮めるきっかけとなりました。さらに、ターゲティング広告を活用し、特定の職種経験者や就活中のユーザーにピンポイントで求人を届ける施策を展開。

結果として、求人広告の反応率が大幅に向上し、採用マーケティングにかかる工数を減らしながらも、より良い候補者とのマッチングが実現しました。Facebookは、採用とブランディングを同時に進められる、非常に有効なSNSツールと言えるでしょう。

TikTok

TikTokの国内ユーザー数は3300万人(2025年7月時点)となっており、ショート動画を中心としたエンタメ性の高いSNSで、若年層に圧倒的な支持があります。

アルゴリズムによる高精度のレコメンド機能により、ユーザーは自分好みの動画を簡単に見つけられます。広告は全画面表示されるため、没入感があり、鮮やかな広告効果を期待できます。

TikTokを採用に活用する企業はまだ少数派のため、差別化がしやすく、工夫次第で「バズり」も狙えます。

TikTokを活用したSNS採用の成功事例

あるアパレル企業では、社員が参加するダンスチャレンジや、日常の面白エピソードを投稿するアカウントを開設し、話題性と共感を武器にした採用施策を展開しました。

「仕事の魅力を、堅苦しくなく伝える」ことを目的に、流行の音楽や編集技法を積極的に取り入れ、10代〜20代前半のユーザーを中心にフォロワー数が急増。結果として、通常の求人広告では反応が薄かった若者層からの応募が増加し、短期間で複数名のアルバイト採用に成功しました。

TikTokは、企業の柔軟性と親しみやすさをアピールするのに適しており、エンタメ性を取り入れた採用活動に最適なツールです。

YouTube

YouTubeは、国内ユーザー数が7370万人(2025年7月時点)で幅広い年齢層に支持されています。長尺の動画で、会社紹介・仕事紹介・社員インタビューなどをしっかり伝えられるプラットフォームとなっており、採用活動においては、動画が企業理解の深さにつながり、長期的な資産として活用できます。

また、近年ではYouTubeショートの需要も高く、誰でも簡単に動画作成ができるようになっています。

YouTubeを活用したSNS採用の成功事例

ある製造業の企業では、自社チャンネルを開設し、社員インタビューや工場見学の様子を映像で紹介するコンテンツを定期的に投稿しました。

特に反応が良かったのは、1日密着型の社員紹介動画や「会社の1日ルーティン」といった、仕事のリアルな姿を伝える企画です。字幕やナレーションを活用した丁寧な編集によって、求職者が安心して企業の中身を理解できるよう工夫されており、コメント欄には実際の就職希望者からの質問も多く寄せられました。動画の撮影は豊富なノウハウを持つ代行会社に支援してもらい、人事や担当者の業務の負担を少なくすることで、YouTubeを始めるハードルを下げられています。

YouTubeは、長文で伝えにくい企業文化やチームの雰囲気を視覚的に伝えたい企業にとって、非常に役立つ手法となります。

LinkedInは、ビジネスに特化したSNSで、即戦力人材や転職潜在層にもアプローチできるのが特徴です。

職務経歴やスキルなど詳細なプロフィール情報をもとに、企業が直接検索・アプローチ可能。特にIT、コンサル、外資系で活用が進み、採用ブランディングの発信にも適しています。中途採用で戦略的に人材を獲得したい企業に有効なプラットフォームです。

LinkedInを活用したSNS採用の成功事例

ある地方のITベンチャー企業では、自社が手がけたプロジェクトの紹介や、エンジニアのキャリアに関するコラムを定期的に発信することで、業界内での認知度を高めていきました。

さらに、LinkedInの広告機能を活用し、プログラミングスキルや職種経験を指定した精密なターゲティングを行うことで、遠方に住む優秀なエンジニア層にもアプローチを増やすことが出来ました。結果として、リモート勤務希望者からの質の高い応募が集まり、従来の求人サイトでは得られなかった層の採用に成功しました。

このように、LinkedInはBtoB業界や技術職向けに非常に効果的な採用プラットフォームとして、企業の可能性を広げています。

SNS採用導入の3ステップ

SNS採用を成功させるには、やみくもにアカウントを作って投稿を始めるのではなく、事前に戦略的な準備を整えることが重要です。目的やターゲットを明確にし、適切なSNSを選定し、運用の体制を整えることで、初めて効果的な採用活動が実現します。ここでは、SNS採用を導入する際に押さえておきたい基本的なステップについて解説します。

ステップ①目的とターゲットを明確にする

SNS採用を始めるにあたって、最初に行うべきは「何のためにSNSを活用するのか」という目的を具体的に設定することです。たとえば「若年層の母集団形成」「専門職人材の獲得」「企業文化の認知拡大」など、採用活動における目標を明確にすることが重要です。

次に、ターゲットとなる人材を詳細に定義します。年齢、性別、職歴、居住地、価値観などを基に、ペルソナ(求める人物像)を具体的に描き出すことで、投稿内容や選定すべきSNSがより適切なものになります。求める人材像を明確にすることで、採用活動全体の方針がぶれにくくなり、的確なアプローチが可能となります。

ステップ②適切なSNSを選ぶ

ターゲットを明確にしたあとは、その人物像に合ったSNSを選定するステップです。SNSにはそれぞれ利用者層や主な使用目的が異なるため、自社の採用目的に最も合致するプラットフォームを選ぶ必要があります。

たとえば、20代の若手層にはInstagramやX、専門性の高い人材にはLinkedIn、中高年層や地域採用を狙うならFacebookが効果的です。また、拡散力や検索機能、シェアのしやすさといった点も考慮することで、より多くのターゲット層に情報を届けることが可能となります。

SNSの選定は、スカウトや内定者との接点づくりにも直結するため、非常に重要な判断ポイントとなります。

ステップ➂コンテンツ戦略と運用体制の設計する

SNS運用では、どのようなコンテンツをどのように発信していくかという戦略設計が不可欠です。求職者が関心を持ちやすい話題や、企業の魅力を感じられるテーマを軸に、多様なコンテンツ手法(画像、動画、インタビュー、ストーリーズなど)を検討します。

また、投稿の頻度やタイミング、使用するハッシュタグなども戦略の一部として設計し、継続的に運用していける体制を整える必要があります。社内で撮影・編集を行うのか、外部と連携して制作するのかといった体制面の整備も重要です。戦略的な企画と設計が、SNS採用の成否を大きく左右します。

SNS採用成功のための運用ポイント

SNS採用を軌道に乗せるためには、初期の設計だけでなく、実際の運用においてもいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。企業の魅力を一貫して発信し、求職者と良好な関係を築きながら、継続的に発信を続ける工夫を取り入れることで、SNS採用の成果は着実に高まっていきます。

このセクションでは、SNS運用を成功させるために欠かせない要素について整理して解説します。

一貫したブランドメッセージの発信

SNSでの採用活動において、企業の印象を左右するのが一貫したブランドメッセージです。まず、広報や広告を通じて、ブランドのトーンやビジュアルイメージを統一し、どのSNSでも同じ世界観を届けることが重要です。

投稿するメッセージの内容は、「どのような企業か」「どんな人材を求めているか」「どのような価値観を大切にしているか」を中心に構成し、求職者が企業に対して具体的なイメージを持てるようにします。公式アカウントを運用することで、企業としての信頼感も生まれやすくなり、ブランド力の強化にもつながります。定期的なコラム配信や、LINE公式アカウントなどのマルチチャネル活用も有効です。

双方向のコミュニケーション設計

SNSは一方的な情報発信にとどまらず、求職者との双方向のつながりを築く場でもあります。企業からの投稿に対する質問やコメントには、できる限り迅速に応答し、気軽に連絡が取れる環境を整えることが大切です。

また、求職者の声をコンテンツに反映させることも、つながりを深める大きな要素です。たとえば、過去に内定した人材の声を紹介したり、よくある質問をコンテンツとして発信することで、共感や安心感を与えることができます。コミュニケーション設計の工夫が、応募率の向上や採用後の定着にもつながるのです。

社内の協力体制の構築

SNS採用は、採用担当者だけの取り組みでは成功しません。社内の複数部署との連携が必要不可欠です。特に、マーケティング部門や広報部門と連携することで、より効果的な情報発信が可能になります。

まずは、情報共有の仕組みを整えることから始めましょう。採用活動の進捗や、SNS運用の内容・成果を共有ドキュメントで可視化し、必要に応じて部署間で共有します。また、Slackやチャットツールを活用したリアルタイムの連携も有効です。

さらに、定期的に部署横断のミーティングを設け、各部門の視点やアイデアを取り入れながらSNS施策を進化させていくことが重要です。現場社員が主体となって情報を発信する取り組み(例:社員インタビューや職場紹介)も社内の協力があってこそ実現できます。

SNS採用は、会社全体で取り組む「チーム戦」として体制を整えることで、より質の高い発信と効果的なリクルーティングが可能になります。

継続的な運用と改善

SNS採用で最も重要なのは「継続」です。初めはフォロワーが少なくても、定期的に発信を続けることで認知が広がり、自然と接点が増えていきます。求人情報だけでなく、社内の様子や説明会告知、社員インタビューなどをバランスよく投稿しましょう。

効率的に継続するにはツール活用が有効です。投稿スケジューリングで事前準備を行えば業務負担を軽減できますし、AIチャットボットを採用ページやSNSと連携すれば、問い合わせ対応も自動化できます。少人数のチームでも安定した発信が可能になります。

効果測定と改善

運用は発信して終わりではなく、効果測定と改善が欠かせません。最初に設定したKPIをもとに週次・月次でチェックし、改善サイクルを回しましょう。

主な指標には以下があります。

- インプレッション数・エンゲージメント率

- クリック率(CTR)

- 応募数・応募単価

- コンバージョン率・ROI

- ページ滞在時間・離脱率

GoogleアナリティクスやSNSのインサイト、ATSとの連携を活用すれば、投稿別の反応や広告効果を詳細に分析できます。業界ごとのベンチマークも参考にしながら、ブランディング効果と成果数値の両面で改善を重ねることが、SNS採用を成功に導く鍵となります。

広告を配信してみる

SNS採用で成果を上げるためには、オーガニック投稿だけでなく広告の活用も効果的です。特に、SNS広告はターゲティングの精度が高く、求めるスキルや属性を持った人材にピンポイントでアプローチすることが可能です。

InstagramやFacebookでは、視覚的に訴求できるフィード広告やストーリーズ広告を活用し、企業の魅力をビジュアルで伝えることで反応率を高めることができます。LinkedInでは、役職・業種・スキルなどを細かく指定できる広告機能により、BtoB企業や専門職採用に適したリーチが可能です。

X(旧Twitter)では、タイムリーな情報発信に優れたプロモツイートでイベントや説明会の集客にも効果を発揮します。また、LINE公式アカウントの友だち登録を促す広告により、直接的なコミュニケーションの入口を広げることも可能です。

広告運用では、KPI(応募単価・クリック単価・エンゲージメント率など)を明確にし、必要に応じて配信地域や配信時間帯を調整しながら成果を最大化することが重要です。

SNS採用の成功事例

SNS採用の有効性は、業種や企業規模を問わず、多くの企業で実証されています。ここでは、実際にSNSを活用して採用成果を上げた企業の取り組みを紹介します。どのようなSNSを選び、どのように運用することで成果につながったのか。その工夫やプロセスに注目することで、自社の採用活動にも応用できるヒントが見つかるはずです。

飲食業でのInstagram活用事例

地方都市に店舗を展開するある飲食業の企業では、Instagramを活用したSNS採用により大きな成果を上げました。同社は地域に根ざした事業を展開しており、これまでの求人広告では若年層の応募が少ないという課題を抱えていました。

そこで導入されたのがInstagramを中心とした情報発信です。日々の投稿では、調理中の風景や、スタッフの笑顔、季節のメニュー紹介など「ビジュアルで伝える」ことを意識したコンテンツを制作。ストーリーズ機能を使い、厨房の裏側や社員の一日を紹介することで、企業の雰囲気をリアルに伝えました。

その結果、1ヶ月でフォロワー数が約1,200人増加し、採用に直結した応募数も前年比で約1.5倍に増加するなど、目に見える成果が生まれました。他の飲食企業と比べても、Instagramを積極活用していた同社は若手の応募率が高く、スタッフの定着率向上にもつながっています。SNSの活用が採用活動に効果的だったことが、実感として明確になった事例です。

IT企業によるLinkedIn活用事例

基幹システムの開発を手掛けるIT企業では、LinkedInを活用した採用活動によって、専門人材の確保に成功した例があります。対象としたのは30代のキャリア層で、高い専門性と実務経験を持つ求職者に向けて、LinkedInのビジネス特化型ネットワークを活かした戦略的な取り組みが行われました。

企業ページでは、過去のプロジェクト紹介や技術スタック、エンジニアへのインタビューなどを通じて、働く環境や成長機会が具体的に伝わる情報を発信。さらに、スカウト機能を使って、自社との親和性が高いユーザーに直接アプローチすることで、ミスマッチを抑えながら採用効果を高めました。

また、応募者とのメッセージのやり取りを丁寧に行い、カジュアル面談を導入することで、信頼関係を築きやすい環境を整備。結果的に6名の採用につながるなど、LinkedInを活用した採用戦略が成果を上げた好例となっています。

SNS採用でよくある失敗と改善のポイント

SNS採用には多くのメリットがある一方で、運用方法によっては成果が出にくいケースも見られます。ここでは、採用現場で実際に起こりやすい失敗とその対策を整理して紹介します。

投稿が炎上してしまうケースとその対応

SNSは情報の拡散力が非常に高いため、投稿内容が一部のユーザーに誤解を与えたり、偏った表現と捉えられることで炎上につながる可能性があります。特に求人情報の文言や、社員紹介などでの表現には注意が必要です。

このようなリスクを回避するには、投稿前に複数人で内容をチェックする体制を整え、表現に偏りがないかを客観的に確認することが重要です。また、万が一炎上が発生した場合には、迅速かつ誠実に状況を説明し、丁寧な対応を行うことが信頼回復につながります。

応募が集まらない場合の見直しポイント

SNS採用を始めても、求職者の興味を引く内容でなければ、フォロワーの増加や応募にはなかなかつながりません。特に、投稿が企業主体の一方的な発信にとどまっていたり、ビジュアルやテーマに魅力が欠けていたりする場合、反応が鈍くなります。

改善のためには、ターゲット層がどんな情報を求めているかを分析し、親しみや共感を呼ぶコンテンツを意識することが必要です。社員の声や社内の雰囲気を伝える動画、ストーリー形式の投稿などが効果的です。また、投稿の頻度やタイミングも見直し、ユーザーがアクティブな時間帯に合わせて発信することも成果に直結します。

成果が出ずに断念してしまう

SNS採用はすぐに結果が出るものではないため、運用初期の反応が思わしくないことは珍しくありません。しかし、短期間で判断してしまい、取り組み自体をやめてしまうのは大きな損失につながります。

こうしたケースでは、まずターゲットや投稿内容の見直しから始め、求職者視点での情報発信に切り替えることが有効です。例えば、仕事の一日の流れや社員の声など、企業の実情が伝わるコンテンツを定期的に発信することが効果的です。さらに、AIチャットボットの導入など、応募者対応を効率化する仕組みを整えることで、採用活動全体の質を高めることが可能になります。

SNS採用は自社でできる?運用代行という選択肢

SNS採用は、自社の魅力をダイレクトに伝えられる手段として注目されていますが、効果的に活用するためには戦略的な運用が求められます。その一方で、継続的な投稿やデータ分析、コンテンツ制作などにかかる時間や手間に課題を感じる企業も少なくありません。

ここでは、SNS採用における業務負担の実態と、それを解消する手段としての「運用代行サービス」について紹介します。

SNS運用の負担を軽減するには

SNS採用は単に投稿するだけでは成果が出づらく、ターゲットの設定からコンテンツの企画、投稿のタイミングの調整、反応の分析まで、日常的なPDCA運用が不可欠です。さらに、法的なリスクや企業ブランディングへの影響も意識する必要があり、担当者には幅広い知識とスキルが求められます。

特に、人事担当者が他の業務と兼務している場合や、SNSの経験が少ない場合には、継続的な運用が大きな負担になることがあります。そのような状況では、外部の専門サービスを活用することで、社内のリソースを圧迫することなく、安定したSNS活用が可能になります。

運用代行で得られる効果とは

運用代行サービスを活用することで、SNS採用の効果を最大化することができます。専門知識を持った担当者がコンテンツ制作やアカウント運用を代行することで、投稿内容の質や発信頻度が安定し、求職者へのアプローチ力が格段に向上します。

また、ターゲット層に合わせたSNS戦略の立案から、反応を踏まえた改善提案までを一括して依頼できるため、採用活動全体の効率化にもつながります。社員が本来の業務に集中しながら、SNS採用という新たなチャネルも継続的に活用できる点は、大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ

SNS採用は、単なるトレンドではなく、時代に適応した戦略的な採用手法です。企業の文化や働く環境をリアルに伝えられるうえ、求める人材層に直接アプローチできる強力な手段として、多くの企業に活用されています。

大切なのは、自社の採用目的とターゲットを明確にし、それに沿ったSNSの選定や運用体制を整えていくことです。まずはできるところから少しずつ始めることで、継続的に成果を積み重ねていくことが可能です。本記事で紹介した考え方や実例を参考に、自社に最適なSNS採用の形を模索しながら、より効果的な採用活動を実現していきましょう。

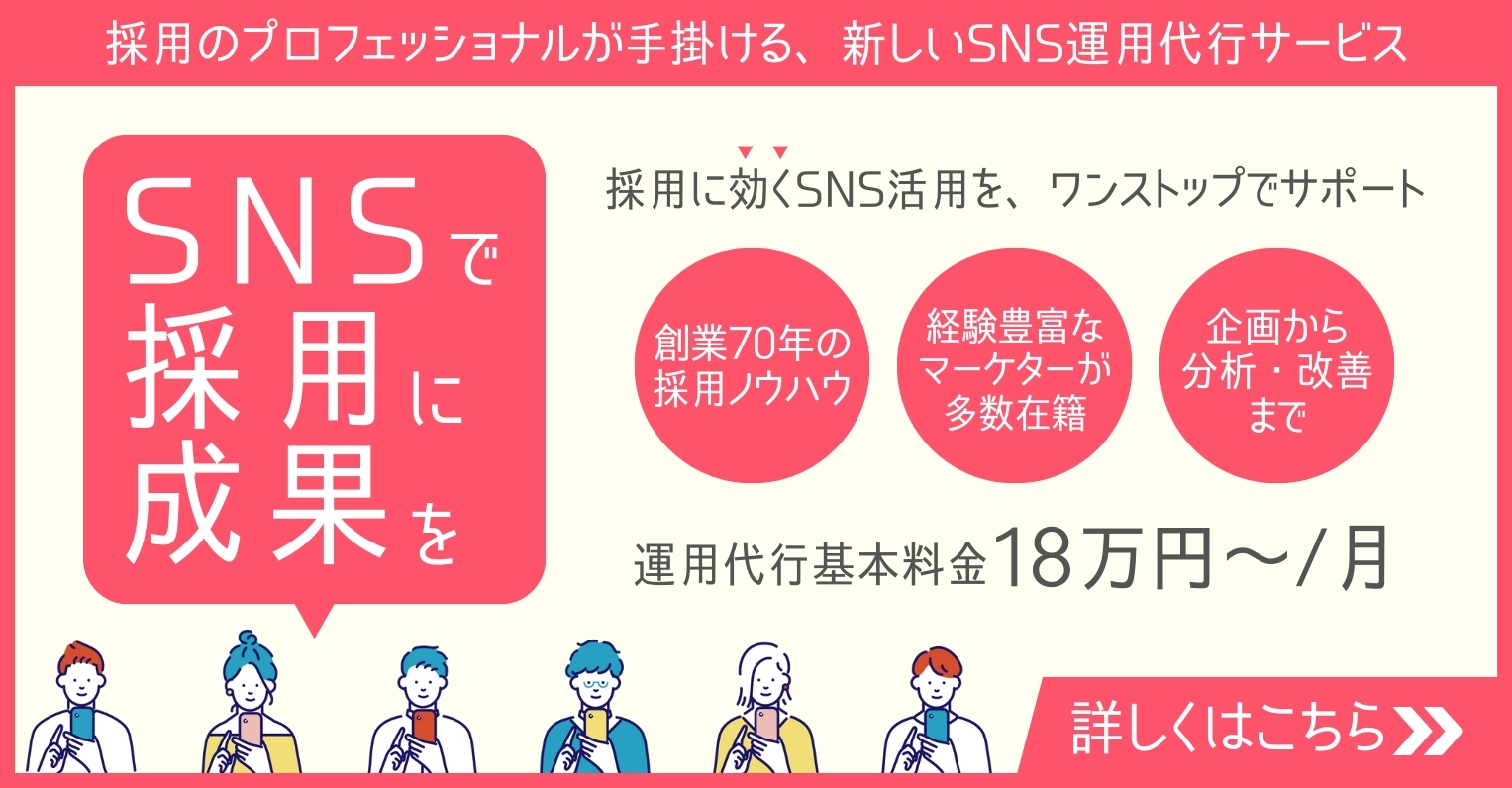

「なんとなく運用」から「成果を生む運用」へ。採用特化のSNS運用代行サービス

「SNSが採用に使えるって聞いたけど、何から始めたらいいのか分からない…」

「投稿しても反応が薄くて、効果が感じられない」

「結局、採用に結びつかず放置気味になっている」

SNSを採用に活用する動きは年々加速しています。しかし、「効果が出ない」「ノウハウがない」と悩む企業は少なくありません。

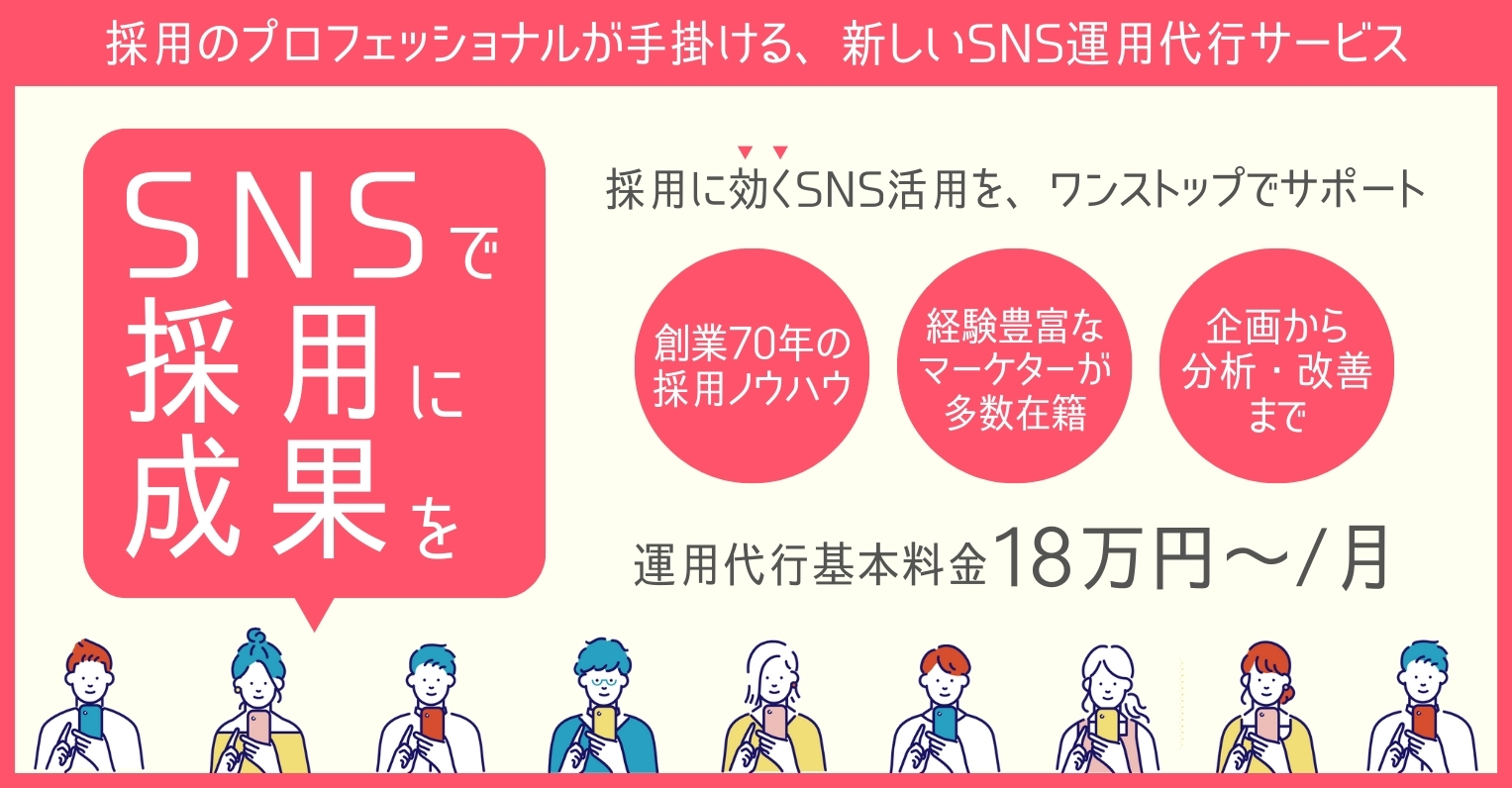

そんな課題を解決するのが、採用のプロフェッショナルが手掛けるSNS運用代行サービスです。

アクシアエージェンシーの強み

- 調査分析:競合・市場調査から求職者の志向まで徹底把握。採用に直結する分析が可能

- 企画設計:課題に合わせたゴール設定とターゲティングで、効果的なSNS戦略を設計

- 魅力発信:求人広告や採用HPでは伝えきれない“リアルな魅力”をSNSで共感発信

- 運用改善:企画・運用・分析・改善までワンストップでサポート

SNSを「なんとなく運用」から「成果につながる採用チャネル」へ。まずは月4社限定の【SNSコンサルタント相談・アカウント診断】をご活用ください。

金谷太夢

2022年新卒入社。中小企業から大手企業まで幅広い顧客の採用支援に従事し、現在はWEBマーケティング領域における採用手法の提案から運用・改善まで一貫して対応。オウンドメディアリクルーティングを軸に、SNS広告・WEB広告・HP・LPなどを活用し、企業ごとの課題に応じた採用設計を行っている。

これまでに、採用サイトの企画・制作および改善提案、SNS広告の運用支援、採用難易度の高い職種に向けたランディングページ戦略の策定、広告設計から配信・効果検証までの運用実行を多数担当。ご相談から実装後の改善フェーズまでを一気通貫で支援し、成果につながる採用マーケティングを実現している。