採用活動の成果を大きく左右するのが、応募者との最初の接点となる採用ページです。なかでも、近年注目を集めているのが「採用ランディングページ(LP)」です。従来の採用サイトとは異なり、特定のターゲットや目的にフォーカスして設計される採用LPは、応募率の向上やコスト削減につながる効果が期待できます。

本記事では、採用LPの基本からメリット・デメリット、成功事例、効果的な作成手順や運用改善の方法、さらに最新のトレンドまでを徹底的に解説します。自社の採用活動において、どのように採用LPを活用できるのかを具体的にイメージできる内容になっています。

採用LPとは?

採用LPを理解するには、まず採用サイトとの違いを押さえることが大切です。ここでは、採用LPの基本的な役割と特徴を整理し、採用サイトとの使い分け方を分かりやすく解説します。

そもそもLPとは?

LP(ランディングページ)とは、広告や検索結果、SNSの投稿などから訪れた人を特定の行動へと導くために作られた1ページ完結型のWebページです。一般的な企業サイトや採用サイトのように、会社概要・事業内容・ニュースなど幅広い情報を載せるのではなく、LPはひとつの目的に絞って設計されます。

たとえば、商品購入をゴールにしたLPであれば、

- 商品の魅力や特長

- 利用者の声や事例

- お得なキャンペーン情報

などを順序立てて見せ、最後に「購入ボタン」へ自然に進んでもらえるように作られます。

LPの大きな特徴は、余計な情報やリンクを最小限にして、ユーザーの動きをひとつの道筋に集中させることです。ユーザーが迷わずに読み進められるように設計されているため、成果(コンバージョン)につながりやすいのです。

採用LPとは?応募を後押しする1ページ完結の仕組み

一般的なLPが「商品購入」や「セミナー申し込み」といったゴールに向けて設計されるのと同じように、採用LPのゴールは応募です。求人広告やSNS、検索広告などから流入してきた求職者に対して、求人情報だけでなく会社の魅力や働くメリットを1ページに凝縮して伝え、迷わず応募アクションにつなげることを目的としています。

そのため採用LPでは、以下のような工夫が重要です。

- ファーストビューで「どんな会社で、どんな働き方ができるのか」を端的に伝える

- 求職者が知りたい情報(仕事内容・待遇・職場の雰囲気など)を順序立てて提示する

- ページの節目ごとに応募ボタンを配置して、自然に行動を後押しする

採用サイトのように情報を網羅的に伝えるのではなく、短期間で特定のターゲットに響く訴求を行い、応募まで一直線に導く。それが採用LPの基本的な役割です。

採用HP(採用サイト)との違いと使い分け

採用HP(採用サイト)は、複数ページで構成される情報量の多いWebページです。会社概要、職種ごとの仕事内容、社員インタビュー、福利厚生などを網羅的に掲載できるため、会社全体を理解してもらうことに向いています。

一方、採用LPは特定の職種や採用キャンペーンなど、テーマを絞って短期的に成果を出すためのページです。情報を1ページに集約することで、応募までの導線がシンプルになり、迷わず応募できる設計になります。そのため「今すぐこの職種を採用したい」といったピンポイント募集に効果的です。

つまり、採用HP(採用サイト)が「じっくりと情報を伝える媒体」であるのに対し、採用LPは「応募を後押しするための即効性ある媒体」と言えます。目的に応じて両者を組み合わせて使うことで、より効果的な採用活動につながります。

採用LPのメリットとデメリット

採用LPは応募率を高めやすい一方で、設計を誤ると逆効果になることもあります。ここでは、採用LPを活用する際に知っておきたい主なメリットと注意点を整理し、効果的に運用するためのポイントを紹介します。

採用LPが応募率を高めやすい理由

採用LPは、求職者が知りたい 仕事内容や待遇、職場の雰囲気 などを1ページにまとめて伝えられるので、応募につながりやすいのが特徴です。必要な情報を最初から最後まで整理して載せることで、途中で離脱せずに読んでもらいやすくなります。

さらに、広告やSNSと組み合わせることで、採用ターゲットに直接届けやすくなり、応募までの流れがはっきりします。特に「短期間で応募者を集めたい」「特定の職種だけをピンポイントで募集したい」といったケースでは、大きな力を発揮します。

制作コストを抑えて柔軟に運用できるのも強み

採用LPは、一般的な採用サイトに比べてページ数が少ないため、作るときの費用を抑えやすいのがメリットです。さらに、修正や更新がしやすいので、柔軟に運用できます。

たとえば、採用状況やターゲットに合わせてデザインや内容をすぐに変更できるので、常に最新の情報を届けられます。求人媒体は一度掲載すると修正ができなかったり、掲載期間が終わると情報が消えてしまうケースがありますが、採用LPは閉じない限り資産として残り続けるのも強みです。もちろん最新の情報に更新する必要はありますが、一度作ったページを繰り返し活用できる点は、長期的に見ると大きなメリットになります。

その結果、求人媒体に頼りすぎず、自社ページへ直接応募を集められるので、採用にかかる費用対効果も高められます。

失敗しないために知っておきたい採用LPの弱点

一方で、採用LPにはいくつかの注意点もあります。まず、1ページにまとめる分、載せられる情報量は限られています。そのため、求職者にとって本当に必要な情報だけを整理して載せることが大切です。あれもこれも詰め込みすぎると、かえって読みにくくなり、最後まで見てもらえないことがあります。

また、ページが1枚で完結する仕組みのため、読み手が途中でページを閉じてしまうリスクもあります。応募につなげる流れがわかりにくいと、せっかく来てくれたのに行動につながらないこともあるのです。そこで、最初に目に入る部分(ファーストビュー)や応募ボタンの置き方など、見やすさや使いやすさの工夫が必要になります。

採用LPの成功事例から学ぶ!業種別の活用パターン

採用LPは、業界や職種を問わず、多くの企業で成果を出しています。実際に「応募数が増えた」「応募単価を下げられた」といった事例もあり、工夫次第で大きな効果が期待できます。ここでは、運送・警備・ITといった異なる業種の取り組みを紹介しながら、採用LPをどのように活用すればよいのかを具体的に見ていきましょう。

業種別の成功事例(運送・警備・ITなど)

運送業(中途採用):社員の声でリアルな魅力を伝える

運送業の事例では、現場社員の口コミを採用LPに掲載しました。普通の求人媒体では文字数やフォーマットの制約があり、社員のリアルな声を十分に載せるのは難しいですが、LPなら自由に構成できるため「働く魅力」や「会社に合う人・合わない人」を具体的に伝えることができます。

その結果、応募者が職場をイメージしやすくなり、有効応募にもつながりやすく、応募単価も1万2,324円に抑えることに成功しました。

警備業(アルバイト採用):柔軟な働き方や手当をアピール

警備業の事例では、シフトの柔軟さや入社祝い金など、応募者にとって魅力的な制度を強調しました。求人媒体では「給与」「勤務時間」といった基本情報の枠を超えて、柔軟な働き方を具体的に見せるのは難しいですが、採用LPなら自由に設計できます。

例えば、勤務シフトをカレンダーの図や色分けで表示し、「午前だけ」「夜だけ」「週3日だけ」などの働き方を視覚的に伝える工夫をしました。応募者は自分の生活スタイルと照らし合わせて働くイメージを持ちやすくなり、「ここなら無理なく続けられそう」と感じてもらいやすくなります。

その結果、既存媒体で応募が伸び悩む中でも、約10万円の予算で4件の応募を獲得。費用対効果の高い採用を実現しました。

IT業界(新卒採用):新卒インターン募集で応募数と質を両立

IT業界の事例では、新卒向け1dayインターン募集で採用LPを活用。検索広告と連動させてターゲット学生に直接アプローチしました。通常の媒体では伝えきれない「インターンで得られる体験」や「先輩社員の声」などを自由に盛り込むことで、学生が自分ごととして参加をイメージしやすくなります。

その結果、 39件の応募を集め、応募単価も15,330円に抑えながら質の高い応募者を確保することに成功しました。

うまくいく採用LPに共通する「伝え方」と「改善の工夫」

成功している採用LPには、いくつか共通点があります。大きく分けると応募者に合わせた情報の伝え方と公開したあとに改善を続ける仕組みの2つです。

まず情報の伝え方では、職種や雇用形態によって応募者が知りたいことが違うため、それに合わせて内容を工夫することが大切です。たとえば学生向けなら「インターン体験談」や「入社後のキャリアの広がり」、中途採用なら「実際の仕事内容」や「シフトの柔軟さ」といった点を具体的に見せてあげると効果的です。

また、採用LPは作って終わりではなく、公開後の改善が欠かせません。ページを見た人が「どこまで読んでいるか」「どこで離れてしまったか」を確認しながら、応募ボタンの置き方や文章を少しずつ調整していくことで、より成果が出やすくなります。

効果を出す採用LP設計の4ステップ

採用LPを効果的に活用するには、思いつきで作るのではなく、順を追って設計していくことが大切です。ターゲットを明確にし、必要な情報を整理し、応募につながる導線を丁寧に整えることで、初めて成果が出やすいLPになります。この章では、採用LPを作成する際の基本的なステップをわかりやすく解説します。

ステップ1:ターゲットを決めてペルソナを描く

採用LPを成功させるためには、まず誰に向けて訴求するかを明確にすることが重要です。求職者の属性や行動パターン、価値観をもとに「ペルソナ(理想の応募者像)」を設計し、その人に響く情報を設計していきます。

たとえば、学生向けであれば「将来のキャリア形成に不安を抱えている人」、主婦層向けであれば「家庭と両立できる職場環境を重視している人」といった形で、具体的なニーズをイメージすることがポイントです。

ステップ2:コンテンツの流れとデザインを考える

ペルソナが明確になったら、次に大切なのはコンテンツの構成です。採用LPは1ページで完結するため、情報を詰め込みすぎず、必要な内容をわかりやすい順番で配置することがポイントになります。

基本的には「導入(共感)→会社の魅力→職場の雰囲気→仕事内容→応募条件→応募導線」という流れにするとスムーズです。さらに、ビジュアルのトーンやフォント、カラーをターゲット層に合わせることで、安心感や共感を得やすくなります。

ステップ3:応募につながる導線とCTAを設計する

採用LPの成果を左右する大きなカギが、ファーストビュー(FV)です。ユーザーはページを開いて数秒で読む価値があるかを判断します。そのため、FVには企業の魅力や働くメリットを端的に伝えるキャッチコピーと、視覚的に印象に残るビジュアルを置くことが大切です。

応募ボタン(CTA)の工夫がカギ

そのうえで、応募までの導線をどう設計するか、CTA(Call to Action=応募ボタン)の配置をどうするかが重要になります。応募ボタンの文言・位置・デザインによってクリック率は大きく変わります。たとえば「今すぐ応募する」「1分で簡単応募」といった表現を使えば、心理的なハードルを下げられます。

さらに、FVの近くに最初のCTAを置き、その後もスクロールの節目ごとに複数設置すると効果的です。ページの流れに合わせて自然に誘導することで、離脱を防ぎ、応募完了率を高めることができます。

ステップ4:公開後に効果を測定し改善する

採用LPは作ったら終わりではなく、公開後の改善が成果につながります。Google Analyticsやヒートマップなどを使えば、「どこで離脱されているか」「どの部分がよく読まれているか」を把握できます。

そのうえで、応募率やクリック率といった指標をもとに、文言の調整やCTAの位置を見直すことが大切です。定期的にチェックして改善を重ねることで、採用LPはより効果的に成長し、継続的な成果を上げやすくなります。

採用LPを強化するデザイン・操作性の工夫

採用LPは、見た目や使いやすさひとつで成果が大きく変わります。最初に目に入るファーストビューの印象や、ブランドイメージに沿ったデザイン、スマホでの操作性などは、求職者が「この会社に応募してみたい」と思うかどうかを左右する重要なポイントです。この章では、応募につながるデザインとユーザビリティの工夫について解説します。

読み進めてもらうためのFVの工夫

採用LPのFV(ファーストビュー)は、訪問者が最初に目にする場所であり、会社の第一印象を決める重要なポイントです。ここで「どんな会社なのか」「どんな働き方ができるのか」を直感的に伝えられるかどうかが、その先を読み進めてもらえるかどうかを左右します。

具体的には、以下のような工夫が効果的です。

- キャッチコピー

求職者が一番気になることを端的に表現する(例:「未経験から安心して始められる配送ドライバー」「家庭と両立できる柔軟シフト」) - メインビジュアル

実際に働く社員の写真や職場風景を使い、リアルな雰囲気を伝える - デザイン要素

ターゲット層に合わせた色使いやフォントで、安心感や親しみを持たせる

FVで大切なのは、情報をすべて伝えることではなく、「もっと知りたい」と思ってもらうきっかけをつくることです。直感的に魅力が伝われば、その後のスクロールにつながり、応募への可能性も高まります。

企業ブランディングを反映したデザインとストーリー設計

採用LPは単なる応募促進のページではなく、企業のブランドを伝える大切な接点でもあります。ロゴやカラー、フォントなどのデザイン要素をコーポレートサイトや採用HPとそろえることで統一感が生まれ、求職者に安心感を与えられます。

ブランドストーリーで共感を生む

さらに、デザインだけでなく「社員の成長ストーリー」や「社会への貢献」といった企業ならではの価値観をストーリーとして盛り込むことも効果的です。条件面だけでなく企業の文化や理念に共感して応募してもらうことで、入社後の定着にもつながります。

採用LPがブランド体験を伝える場として機能する流れは今後ますます強まり、応募率だけでなく企業理解や共感度を高める役割も担うようになっています。

スマホで見やすく、使いやすくする工夫

今の求職者の多くは、スマートフォンから求人情報をチェックしています。そのため採用LPは「スマホで見やすいかどうか」を最優先に考えることが大切です。文字サイズやボタンの大きさ、スクロールのしやすさなど、ちょっとしたUI/UXの工夫が応募率に大きく影響します。

特に応募フォームは入力項目を最小限にして、ストレスなく送信できるようにするのがポイントです。また、ページの表示速度も重要で、画像や動画の軽量化、不要なスクリプトの削除などを意識すると、離脱を防ぎやすくなります。

動画コンテンツを取り入れて応募率アップへ

採用LPに動画を組み込むと、職場の雰囲気や社員のリアルな声を直感的に伝えられます。求職者が「ここで働く自分」をイメージしやすくなり、応募への後押しにつながります。

動画で伝わる“働くリアル”

文章や写真だけでは伝えきれない「職場の雰囲気」や「人の魅力」を伝えるのに、動画はとても効果的です。たとえば社員インタビュー、1日の仕事の流れ、オフィスの様子などを短い動画にまとめると、求職者が自分の姿を重ねやすくなります。

動画を活用する際のポイント

実際に動画を入れたLPでは、滞在時間が長くなったり、直帰率が下がったりする効果がよく見られます。ただし、読み込みが遅い動画や、内容が期待とずれている動画は逆効果になることもあるので注意が必要です。

- 1〜2分程度の短い尺でまとめる

- データを軽くして表示をスムーズにする

- 動画を見終わったらすぐに「応募ボタン」へ進める導線を用意する

こうした工夫を取り入れることで、共感した求職者の応募意欲をさらに高めることができます。

インタラクティブな仕掛けでエンゲージメントを高める

これまでの採用LPは一方的に情報を伝えるページが主流でしたが、最近は求職者が自分で参加できるインタラクティブな体験が注目されています。

インタラクティブな仕掛けの例

- 動画の選択肢を設ける

「先輩社員の1日を見る」「オフィスツアーを見る」など、求職者が興味に合わせて見たい動画を選べるようにする。 - 簡易診断やクイズの導入

「あなたに合う働き方診断」「職場タイプ診断」などをLP内に設置し、結果ページから応募導線へ自然につなげる。 - AIチャットボットの活用

「勤務時間は?」「未経験でも応募できる?」といった応募前の疑問に24時間対応したり、適性に応じて求人を案内したりする仕組み。

こうした仕掛けがあると、ただページを読むだけでなく、求職者が「自分に合うかどうか」を体験的に確かめられます。結果として応募意欲を高めやすくなり、入社後のミスマッチ防止にもつながります。

LPの効果を引き出す集客のポイント

採用LPを用意しても、見てもらえなければ意味がありません。大切なのは「誰に、どんな方法で見てもらうか」を考えることです。特に広告を活用すると、求職者の状況に合わせてアプローチできるようになります。ここでは、顕在層と潜在層に分けて見ていきましょう。

顕在層を逃さずつかまえる広告施策

採用LPを活かすうえで、まず取り組みたいのが顕在層の集客です。顕在層とは、すでに仕事を探していて「アルバイト 東京」「エンジニア インターン」など具体的なキーワードで検索している人たちのこと。応募意欲が高いため、効率よく応募につなげられる可能性があります。

この層に有効なのがリスティング広告です。検索結果に自社の採用LPを表示できるため、今まさに応募先を探している人にダイレクトにアプローチできます。短期的に応募を集めたいときにも力を発揮します。

潜在層に「まず知ってもらう」広告施策

顕在層へのアプローチで応募が安定してきたら、次に取り組みたいのが潜在層の集客です。潜在層とは、まだ積極的に仕事を探していない人や、なんとなく情報収集をしている段階の人たちのこと。すぐに応募につながらなくても、会社を知ってもらうことで将来的な母集団形成につながります。

この層にはディスプレイ広告やSNS広告が効果的です。

- ディスプレイ広告

ニュースサイトやブログを見ているときに表示されるバナーや動画で、広く会社を認知してもらえます。 - SNS広告

InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などに配信でき、年齢や地域、興味関心に応じた細かいターゲティングが可能。特に若年層や学生へのアプローチに強みがあります。

潜在層へのアプローチは「まず会社を知ってもらう」ことが目的です。今すぐの応募は難しくても、中長期的に応募につながるきっかけをつくることができます。

広告とLPの一貫性が応募率を左右する

広告やSNSで人を集めても、LPの内容が広告とズレていれば応募にはつながりません。たとえば「未経験からキャリアアップできる」と広告で伝えたのに、LPにその具体的なキャリア事例や研修制度が載っていなければ、求職者は期待外れを感じて離脱してしまいます。

大切なのは、広告での約束をLPの中でしっかり裏付けること。媒体ごとに工夫した広告を出しながらも、LPでは必ずその根拠や詳細を伝えるようにすると安心感が生まれ、応募率アップにつながります。

成果を最大化する採用LPの運用サイクル

採用LPは、広告やSNSで求職者を集めて終わりではありません。本当に成果を出すためには、公開後のデータをしっかり分析し、改善を重ねていくことが欠かせません。クリック率や応募率を確認しながら、レイアウトや文言を見直すことで、ページのパフォーマンスは大きく変わります。

ここでは、採用LPを継続的に強化していくための運用と改善の方法を紹介します。

データを見て現状を把握する

まずは、現状を数字で把握することから始めます。感覚的に「応募が少ない」と思っても、どこでつまずいているかはデータを見ないと分かりません。代表的な指標(KPI)には次のようなものがあります。

- コンバージョン率(応募完了率):訪問者のうち応募まで進んだ割合

- フォーム到達率 / フォーム離脱率:応募フォームまで来た人の数と、その途中で離脱した人の数

- ページ滞在時間 / スクロール到達率:どこまで読まれているか

- 直帰率:最初の画面だけで離脱していないか

- 応募単価(広告費 ÷ 応募数):どれくらいのコストで応募を得られたか

「フォームに到達しているのに応募が少ない」場合は入力が面倒なのかもしれませんし、「直帰率が高い」ならファーストビューで魅力が伝わっていないのかもしれません。こうして原因を数字から探るのが第一歩です。

小さな改善を試して効果を検証する

現状が分かったら、改善に取り組みます。大きなリニューアルをいきなり行うのではなく、小さな変更を積み重ねて効果を検証するのがおすすめです。

- 応募ボタンの文言を変える(例:「応募はこちら」→「1分で簡単応募」)

- ボタンの色を変えて目立たせる

- 応募フォームの入力項目を減らす

- 社員インタビューを上部に移動して興味を引く

こうした改善はA/Bテストで比較すれば効果が明確になります。「どちらの方がクリック率が高いか」「応募完了まで進んだか」を見れば、改善の方向性がはっきりしてきます。

また、データだけでは気づけない課題もあります。実際に学生やアルバイト希望者に操作してもらい、「どこが分かりにくいか」をフィードバックしてもらうユーザビリティテストも有効です。

ツールを活用して課題を深掘りする

より具体的な改善ポイントを見つけるには、分析ツールの活用が欠かせません。

- Google Analytics:流入経路や応募完了率をチェック

- ヒートマップ:どこでスクロールが止まっているか、どこがクリックされているかを可視化

- 広告管理ツール(Google広告 / Meta広告など):媒体ごとの応募数や単価を把握

例えばヒートマップで「応募条件の前でスクロールが止まっている」と分かれば、その部分の表現を改善できます。ツールを組み合わせて課題を多角的に把握することで、改善施策の精度が上がります。

改善を仕組み化する

改善は一度きりでは意味がありません。応募状況や市場環境は常に変化するため、定期的にデータを確認し、改善のサイクルを回すことが重要です。

- 毎月KPIを振り返る

- 改善すべきポイントを洗い出す

- 優先順位を決めて実行する

- 再度データを見て効果を確認する

この流れを習慣化するだけで、LPは継続的に強くなっていきます。もし社内で専任の運用担当を置けない場合は、外部の代理店やパートナーに依頼するのも有効です。「作って終わり」の状態を避け、改善が続く仕組みを持つことが成果を左右します。

採用LPの効果は、公開直後よりも改善を繰り返した後にこそ最大化されます。データを見て課題を把握し、小さな改善を積み重ねる。このシンプルなサイクルが、応募率を上げ、応募単価を下げ、最終的に採用成功へとつながります。

採用LPの費用相場とパートナーの選び方

採用LPを導入しようと思っても、「費用はどれくらいかかるのか」「どんな会社に依頼すればいいのか」と迷う方は多いはずです。制作にはまとまった投資が必要になるため、相場を把握したうえで、信頼できるパートナーを選ぶことが成功のカギとなります。

この章では、制作費用の目安とあわせて、依頼先を選ぶ際にチェックすべきポイントを解説します。

採用LP制作の費用相場

採用LPの費用は要件によって大きく変動します。シンプルな構成で数十万円程度、オリジナルデザインや動画制作・運用支援まで含めると100万円超となるケースもあります。

また、初期費用だけでなく、運用や改善にかかるランニングコストも考慮する必要があります。特に広告とセットで運用する場合は、広告費用と運用代行費を含めて予算設計することが重要です。

制作会社を選ぶときのポイント

採用LP制作の成功は、パートナー選びに大きく左右されます。選定の際には、以下のポイントを意識すると安心です。

- 採用領域での実績があるか

採用特化の知見を持つ制作会社であれば、求職者に響くコンテンツ設計やデザインが期待できます。 - 広告運用や改善まで対応できるか

LPは制作だけでなく、公開後の運用と改善が重要です。分析や改善提案までワンストップで対応できる会社を選ぶと効果が持続しやすくなります。 - コミュニケーションの取りやすさ

採用活動はスピード感が求められるため、修正対応の早さや柔軟性も確認すべきポイントです。

制作パートナーを選ぶ際には、単にページを作れるかではなく、成果につながる運用ができるかを重視することが大切です。

まとめ

採用LPは、シンプルな構成で応募者を行動へ導く効果的な施策です。特定のターゲットに合わせて情報を設計し、デザインや動画、インタラクティブ要素を活用することで、応募率の向上を実現できます。

重要なのは「作って終わり」にしないことです。KPIを設定し、アクセス解析やヒートマップなどのツールを活用しながら、継続的に改善を重ねることで成果は大きく変わります。また、制作費用やパートナー選びも成果を左右する要素であり、慎重な検討が必要です。

採用LPを単なる応募促進のためのページではなく、企業の魅力を伝える戦略的なチャネルとして活用することが、競争力のある採用活動につながります。

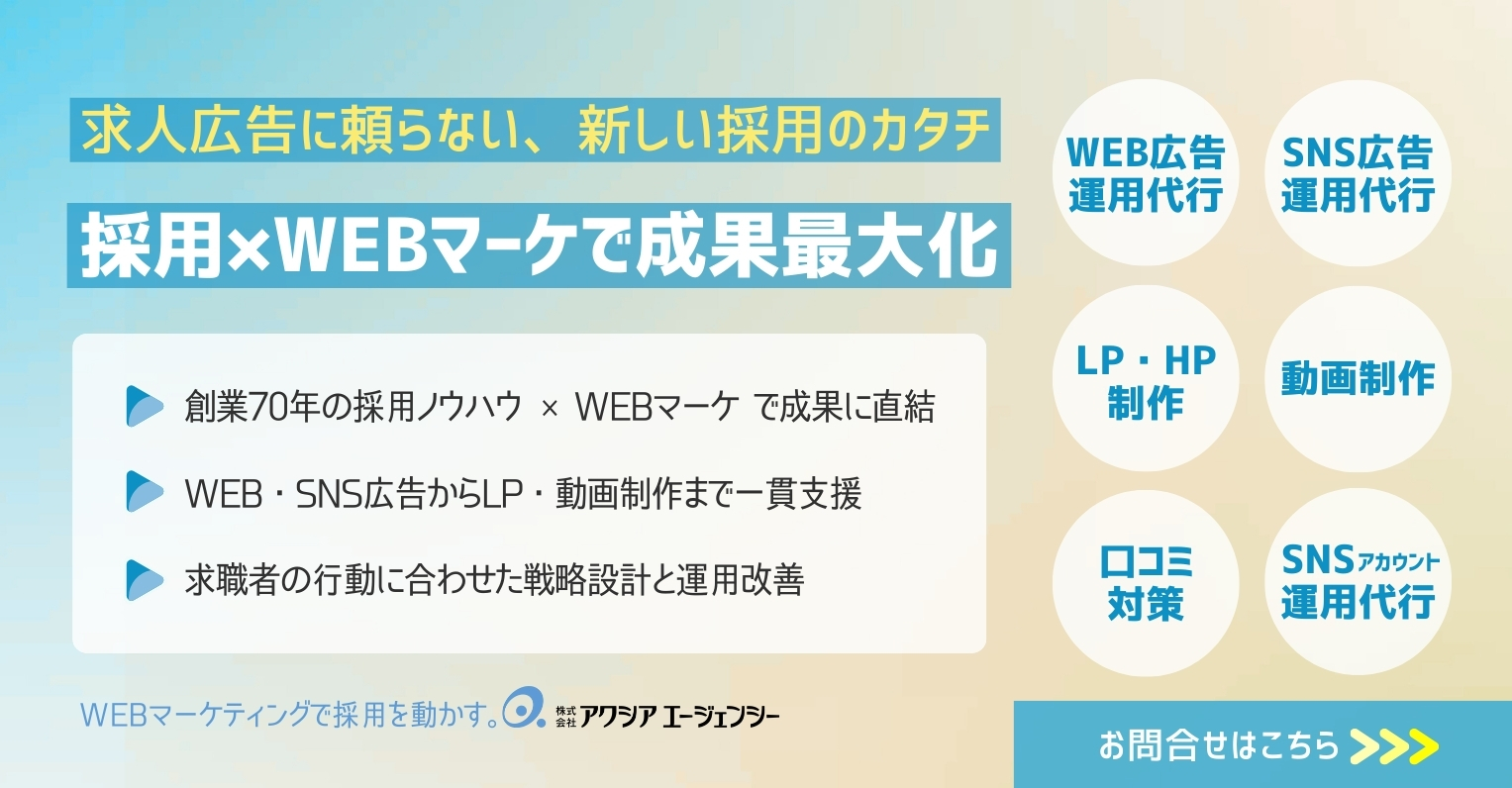

採用×WEBマーケティングで新しい採用をはじめませんか?

「求人広告だけでは母集団形成が難しい」

「SNSやWEBを採用に活かしたいけどノウハウがない…」

「応募数を安定させながらコストも抑えたい…」

これからの採用は、求人広告だけに頼らないオウンドメディアリクルーティング。

WEBマーケティングのノウハウを活用し、自社の魅力をターゲットに届けることで、応募数の安定化とコスト削減を同時に実現できます。

アクシアエージェンシーの強み

- 創業70年の採用ノウハウ×WEBマーケマーケティングの力で成果に直結

- 貴社の採用課題に合わせてオーダーメイド施策をご提案

- WEBやSNSの知識ゼロでも安心!導入から採用のプロが伴走サポート

- 業界動向や競合比較を踏まえた多角的な分析を行います

WEBマーケティングと採用ノウハウを掛け合わせ、成果につながる採用活動を実現しましょう。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

山下勇

2002年中途入社のベテラン営業。営業・マネージャーとしてオウンドメディアリクルーティングやSNS採用、求人媒体を利用した採用手法で1000社以上の採用成功を実現。

これまでの実績として、リスティング広告を活用した広告戦略の策定、採用サイトの運用・分析・改善提案、ブランディングを意識した採用サイトの企画・制作を多数手がける。また、採用難職種に対応するランディングページの戦略立案・制作、採用専用SNSアカウントの活用および運用代行支援、SEOやSNS、採用サイトを組み合わせた総合的な採用コンサルティングなど、幅広い領域で企業の課題解決に取り組んでいる。

とは?応募率を上げるサイト設計やデザインのポイントを解説!-1200x675.jpg)