1997年以降に生まれたZ世代は、価値観や仕事への向き合い方が、これまでの世代とは大きく異なります。デジタルネイティブとしての感覚、社会貢献への関心、そしてプライベートとのバランスを大切にする姿勢――。従来の教育やマネジメントの枠組みでは、十分に対応しきれない場面も増えてきました。

本記事では、Z世代の特徴や価値観を整理したうえで、効果的な育成方法や避けるべきNG指導、職場環境づくりのヒントまでをわかりやすく解説します。これからの人材育成に向けて、Z世代との信頼関係を築くための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

Z世代の特徴と育成の重要性

Z世代とはどのような世代か

Z世代とは、一般的に1997年以降に生まれた世代を指します。生まれたときからインターネットやスマートフォンが身近にある環境で育ち、デジタルネイティブとしての特性を持っています。彼らは情報収集に長けており、物事の判断や行動がスピーディである一方で、情報の取捨選択にも非常に敏感です。

また、Z世代はコロナ禍の影響を強く受けた最初の若年層でもあります。学校生活やアルバイト、就職活動などに制限がかかり、「人とのつながり」や「働く意味」を改めて問い直す機会を経験しました。そのため、彼らは中堅層や上の世代とは異なる価値観を持ち、より一層意味ある働き方を求める傾向があります。

これからの社会を担う次世代人材として、彼らの可能性を引き出し、出世や昇進だけでない多様な成長の形を受け入れる育成が求められています。Z世代を理解しやすく捉え、柔軟なアプローチで支援していくことが重要です。

Z世代の価値観とモチベーションの理解

Z世代の価値観は、非常に多様かつ柔軟性に富んでいます。特に注目されるのは、持続可能性(サステナビリティ)や社会貢献といった「社会的価値」への関心の高さです。給与や役職だけでなく、「この仕事は社会にとってどんな意味があるのか?」という視点でキャリアを捉える傾向があります。

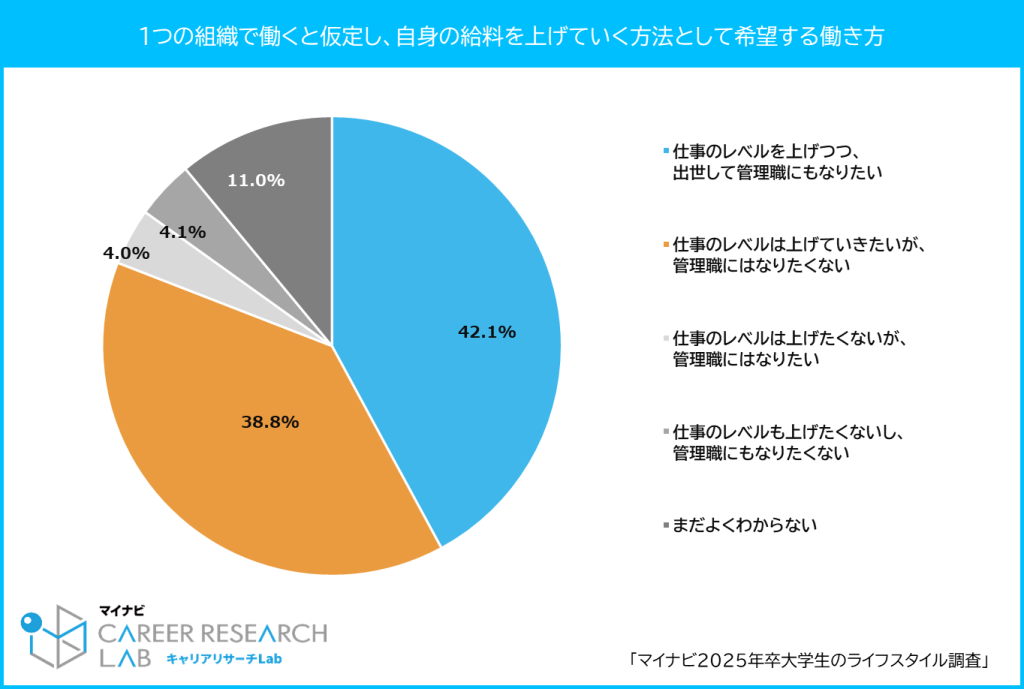

近年の調査データでも、Z世代の多くが「管理職になりたいとは思わない」と回答しており、自身のペースで成長し、仕事と生活をバランスよく両立させるスタイルを好むことが明らかになっています。こうした背景には、日常的にDX(デジタルトランスフォーメーション)を体験している彼らならではの情報環境があり、リアルとオンラインの境界なく生活していることが影響しています。

育成においては、Z世代が何を期待し、どう感じ、どのように行動するかを丁寧に把握することが必要です。形式的な指示やルールではなく、目的や意義を共有しながら、本人の意見を取り入れて進めることでエンゲージメントが高まります。生活との調和を考えた支援こそが、Z世代のモチベーションを引き出す鍵となるでしょう。

Z世代の特性を把握するための8つの要素

キャリアに対する保守的なアプローチ

Z世代には、助け合いや社会貢献を重んじる声が多く聞かれます。従来の「長く働いて評価される」スタイルをベースとしつつも、過度な競争や過重な責任は避けたいと感じています。基本的に、着実な成長と早期の経験獲得を重視しており、自分のペースで定着していくことを望みます。

また、プライベートの時間を大切にする姿勢も強く、仕事が人生の中心という価値観からはやや距離を置く傾向があります。このような考え方を捉えた上で、柔軟な働き方の提供やキャリア支援の仕組みが必要となります。

助け合いを重視する社会性

Z世代は、周囲との助け合いを非常に重視します。特に小さなチームや人的ネットワークの中で信頼関係を築くことを好み、会社という大きな枠組みよりも「相手」との関係性を中心に働くことに価値を見出します。

彼らは社会貢献への意識も高く、組織の一員として役に立っていると感じることが働くモチベーションにつながります。このような価値観に合わせ、助け合いや共有を促すようなシステムや文化の整備が求められます。

合わない価値観との距離を置く傾向

異なる価値観に対して距離を置く姿勢が目立ち、無理に同調しない柔軟なスタンスを取ることが多いです。関係性においても、自分に合わないと感じた場合は、深く関わることを避ける姿勢を示します。

とはいえ、彼らは異なる価値観を否定するわけではなく、あくまで調和を大切にしたいという思いが根底にあります。この傾向を理解し、多様な価値観を認め合える職場環境をつくることが重要です。

専門性を追求する意欲

Z世代は、自分の興味のある分野や得意なことに対して強い関心を持ち、高いモチベーションで取り組みます。「何でもできる人」よりも、「この分野なら任せてほしい」といえる専門性を重視するのが特徴です。

この意欲を引き出すためには、業務の中にスキルアップやキャリア開発につながるチャンスを組み込み、やる気や関心を活かせるようにすることが効果的です。

丁寧な指導を求める姿勢

教育やマネジメントには丁寧さと明確さを求める声が多く、Z世代の期待も高まっています。抽象的な説明よりも、具体的な手順や例を用いた説明が効果的です。

また、「なんとなく」ではなく「なぜそうするのか」を理解したいという姿勢も強く見られるため、理由や背景を含めた伝え方が求められます。指導における手法も、相手に合わせた柔軟な対応が重要です。

承認欲求の強さ

Z世代は、成果や行動に対してしっかりと承認されたいという意識が強く、自分の強みを見つけて認めてもらうことで成長意欲が高まります。単に「やって当然」ではなく、「できたことを認めてくれるか」が行動のモチベーションになります。

また、納得感のあるフィードバックや評価も重要で、根拠のない判断は受け入れにくい傾向があります。定期的なフィードバックを通じて、成果の見える化や努力の承認を心がけましょう。

コストパフォーマンスを重視

Z世代は「どれだけの成果が得られるか」に敏感で、コストパフォーマンスを重要視します。たとえば「時間をかけて得られる価値」や、「お金をかけずに高い効果が得られるか」などの視点で物事を捉える傾向があります。

これは教育機会や働き方においても同様で、時間をかけた割に成果が見えにくいとモチベーションが下がることがあります。育成施策においては、価値や成果が見えやすい仕掛けを意識することが大切です。

明確なキャリアビジョンの持ち主

Z世代は、自分の将来像を明確に思い描いているケースが多く、内定者の段階から「どんな経験を積めるのか」「どんな人材になれるのか」に強い関心を持っています。

そのため、明確なキャリアビジョンに対してどのようにサポートしていけるかを示すことが、企業側に求められます。管理職を目指すかどうかにかかわらず、キャリアを戦略的に築こうとする姿勢を支える育成が重要です。

効果的な育成方法を検討するポイント

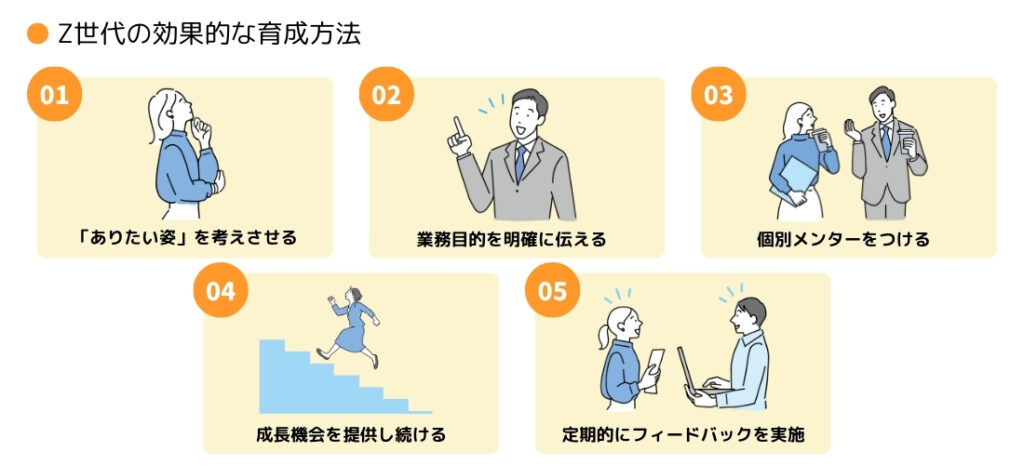

目標を設定し、自分の「ありたい姿」を考えさせる

Z世代の育成において、まず取り組むべきなのが「目標設定」です。漠然とした期待ではなく、自身の成長や貢献をどのように実現したいのか、自ら考える機会を与えることが大切です。たとえば、「1年後にどうなっていたいか」「自分らしさを活かせる仕事とは何か」といった自己反省を促す問いかけを通して、ゴールを明確にする支援が効果的です。

目標は企業側が一方的に設計するのではなく、本人の意識を尊重しながら設計することがポイントです。Z世代が自分の成長に意味を見出し、自発的に学べるようサポートしていきましょう。

目標設定のための具体的な問いかけ例

- 「1年後、あなたはどんなスキルを身につけていると思いますか? そのスキルはどんな仕事やプロジェクトに役立ちますか?」

- 「理想的な仕事環境や仕事の進め方について、どんなことを大切にしたいですか? 自分らしさをどう活かしたいですか?」

- 「自分が成長するために、どんなサポートがあればうれしいと感じますか? 具体的にどんなサポートがあれば、目標に向かって進みやすくなりますか?」

- 「もし目標達成に向けて壁にぶつかった場合、どんな方法で乗り越えますか? どんなサポートがあればその壁を乗り越えられると思いますか?」

業務の目的を明確に伝える必要性

「なぜこの仕事が必要なのか」「どのような価値を生んでいるのか」といった目的を明確に伝えることがZ世代の理解と納得を促すうえで欠かせないステップです。 企業のビジョンや経営方針を背景としながら、具体的な業務の役割を解説し、事業やビジネス全体とのつながりを示すことで、納得感を持って取り組めるようになります。

特に定期的な方針説明の場を設けることで、変化への理解や自分の業務の意義を再確認することができ、エンゲージメントの向上にもつながります。

個別にメンターをつける重要性

Z世代の育成では、一人ひとりに寄り添った指導が求められます。そのため、個別にメンターを配置することが非常に効果的です。メンターとの定期的なミーティングは、業務に関する相談だけでなく、精神的なつながりや安心感を築く場としても機能します。

また、個々の成長段階や価値観に応じて学びの機会を設計することで、「わかってくれている」という信頼を得ることができます。こうした関係性の構築が、Z世代の離職防止にもつながる重要な要素です。

成長機会を提供し続ける意味

Z世代の育成では、継続的な成長機会の提供が欠かせません。単発の研修ではなく、実務やプロジェクトの中でも学びを得られるような設計が求められます。

また、キャリアの段階に応じたプログラムや外部講師との交流など、リソースを多様に用意することで、自己成長への意識を高めることができます。成長に対する推進力が大きな意味を持つZ世代にとって、「学び続けられる職場」は非常に魅力的です。育成環境の充実が、結果として企業全体の力を引き上げることにつながります。

定期的なフィードバックの実施

フィードバックは、Z世代の育成において特に重視されるべき要素です。年1回の評価だけではなく、月1回や四半期ごとのフィードバックを設けることで、現在の課題や成果をリアルタイムで確認できます。

また、具体的な評価基準を明示し、アセスメントを踏まえたアドバイスを与えることで、納得感を持って次のアクションに取り組めるようになります。フィードバックを通じた「自分の位置の確認」が、Z世代の安心感と成長意欲を支えるのです。

Z世代社員が求める職場環境

ワークライフバランスの重要性

Z世代は、仕事のやりがいや社会的意義を求めつつも、私生活との調和=ワークライフバランスを非常に重視しています。安定した生活と精神的な充実を両立するためには、柔軟な勤務時間やテレワーク制度など、働き方の選択肢を持てることが重要です。

また、業務時間外の「オフタイム」を尊重する文化があることで、リスクのある働き過ぎやストレスを防ぎ、職場に対する信頼感も向上します。リフレッシュ休暇やウェルビーイングを重視した健康プログラムの導入など、社員の生活全体を支える姿勢が求められます。

このように、生活の安定と職場の柔軟性が両立された環境は、Z世代にとって大きな魅力となり、定着率や戦力化にもつながっていくのです。

社会貢献に対する関心

Z世代は、企業が社会にどのように貢献しているかに高い関心を持っています。自身の業務や会社の事業が「社会の役に立っている」と実感できることが、仕事へのモチベーションにも直結します。

そのため、会社の社会的責任(CSR)や環境への取り組みを明確に発信し、社員がその活動に関われる機会を設けることが重要です。例えば、ボランティア活動への参加支援や、ビジネスの影響を学ぶ社内研修などを通じて、社会人としての視野を広げる支援が有効です。

Z世代にとって「活躍する」とは、単に売上や成果を上げることではなく、「社会に良い影響を与えているかどうか」も含まれます。その価値観を理解し、組織として支援していくことが求められます。

社会的責任(CSR)とは?

企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)とは、企業が利益を追求するだけでなく、社会や環境に対して責任を持ち、積極的に貢献することを指します。具体的には、環境保護や地域貢献、倫理的なビジネス運営などを通じて、企業の活動が社会全体に良い影響を与えるよう努めることです。CSR活動は、企業の社会的信頼を高め、持続可能な成長を支える重要な要素とされています。

助け合いや協力を重視する態度

Z世代の多くは、個人プレーではなく、チームとしての支え合いや協力を重視する姿勢を持っています。特に、共感や理解をもとにした人間関係を築きたいというニーズが高く、孤立を避け、支援し合える環境に安心感を覚えます。

このような傾向を踏まえ、チームビルディングやワークショップを通じて協力的な関係性を育む取り組みが効果的です。また、社員同士の意見を尊重し、気軽に話し合える文化を醸成することで、より強い職場の一体感が生まれます。

「支援してもらえる」「自分も誰かの力になれる」と感じられる職場は、Z世代にとって非常に魅力的な環境であり、職場定着やパフォーマンスの向上に寄与します。

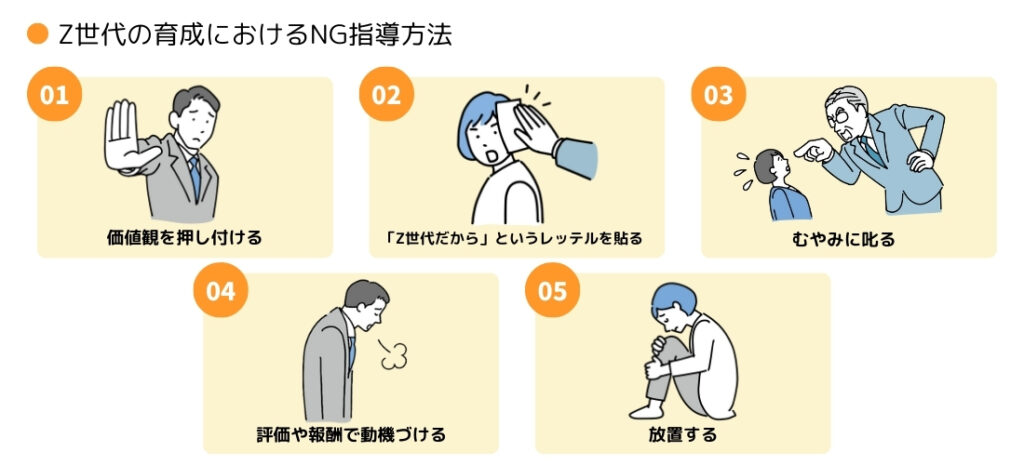

Z世代の育成におけるNG指導を避ける

Z世代は、価値観や考え方がこれまでの世代とは異なり、育成の際にも独自のアプローチが求められます。従来の指導法が通用しない場面も多く、適切な対応ができていないと、信頼関係が築けず、成長を妨げることにつながります。

では、Z世代の育成において避けるべきNG指導とはどんなものなのか。これから、具体的な指導方法を見ていきましょう。

価値観の押し付けは避けるべき理由

Z世代との信頼関係を築くうえで、特に注意したいのが「価値観の押し付け」です。上司や先輩の意見が一方的に伝えられる環境では、Z世代は自分の意見が尊重されていないと感じ、モチベーションが低下するリスクがあります。

「なぜそうするのか」を言葉でしっかりと説明し、オープンな対話の場をつくることが重要です。無理に自分の考えを押し付けるのではなく、相手の意見や価値観に耳を傾け、対話の中で信頼を築いていく姿勢が求められます。

「Z世代だから」というレッテルを貼る問題

「Z世代だからこういう考え方をする」といったレッテルを貼ることは、無意識のうちに相手を型にはめ、関係を硬直化させてしまう可能性があります。たしかにZ世代には共通する傾向がありますが、個々の背景や経験、価値観は多様であり、「同じ世代=同じ思考」と決めつけるのは避けるべきです。

生まれた時代の影響はあるものの、それだけで個性を判断するのではなく、現在の行動や意見に焦点を当てて接することが大切です。個人に寄り添った対応こそが、信頼と共感を生み出すカギとなります。

叱責ではなく建設的な指導を心がける

Z世代の育成においては、「叱る」よりも「育てる」姿勢が重要です。厳しい叱責は萎縮や自己否定につながりかねません。代わりに、成長を促すポジティブなフィードバックや、次に活かせるアドバイスを意識的に行いましょう。

指導方法を見直し、相手の強みや努力を認めたうえで、改善点を伝えるようにすると、前向きな学習意欲につながります。良い関係性を築き、Z世代が自ら向上心を持てるようなコミュニケーションが求められます。

外発的な動機づけに偏らないことの重要性

評価や報酬など、外発的な動機づけだけでは、Z世代の深いモチベーションにはつながりません。もちろん最低限の報酬や認知も大切ですが、それに加えて「自分が何のために働いているのか」「なぜこの業務が必要なのか」といった内発的な動機づけが必要です。

主体性を重んじ、本人の気持ちを尊重する姿勢が、行動への前向きな影響をもたらします。また、同世代の成功事例や実際のエピソードを共有することで、「自分もできるかもしれない」という意欲につながるでしょう。

放置せずにフォローを欠かさない工夫

Z世代は自由度を求める一方で、「見守られている」という安心感も重要視します。そのため、育成においては放置せず、こまめなフォローが不可欠です。定期的なチェックインを実施し、進捗状況を把握する仕組みや、ツールを活用した報告体制の整備が効果的です。

また、スキルが時代とともに変化する今、リスキリングの支援も欠かせません。自分に足りないスキルを学べる環境があることで、Z世代は長期的な視点でキャリアを描けるようになります。

Z世代と良好な関係を築くための方法

一人ひとりの価値観を尊重する

Z世代と信頼関係を築くためには、まず「一人ひとりの価値観を尊重する姿勢」が不可欠です。多様性(ダイバーシティ)を認識し、個性や考えを受け入れることで、安心して自分を表現できる職場環境が整います。

多くのZ世代は、「ちゃんと自分の意見を聞いてくれるかどうか」を非常に重要視しています。そのため、発言に対して共感を示したり、意見を反映させるプロセスを組み込むなど、双方向のコミュニケーションを意識することが大切です。彼らの考えをただ受け入れるだけでなく、対話を通じて理解を深めることが、より良い関係の構築につながります。

質問しやすい環境作りの重要性

Z世代は、SNSやチャットツールなど、日常的にオープンで気軽なやりとりに慣れています。そんな彼らにとって、職場でも「質問しやすい雰囲気」があるかどうかは、大きな安心材料となります。

気軽に疑問を口にできる環境を整えるためには、日頃からオープンなコミュニケーションを促し、些細な悩みにも丁寧に回答する姿勢が求められます。また、質問に対して適切なフィードバックを返すことで、学びが深まり、安心感も増します。Z世代が「聞いていいんだ」と思える状態をつくることが、育成の土台となるのです。

デジタルネイティブとしての利点を活かす

Z世代は生まれたときからインターネットやスマートフォンに親しんでいるデジタルネイティブです。業務や学習においても、オンラインツールやデジタルコンテンツの活用に抵抗がなく、むしろそれを活かした学び方を好みます。

そのため、動画教材やeラーニング、社内SNSなどを使った情報共有を積極的に取り入れることが効果的です。Z世代自身が得意とするツールやノウハウを業務に取り入れることで、職場全体のデジタル活用力の底上げにもつながります。

デジタルに強い彼らのスキルを活用しながら、学びの効果を最大限に引き出しましょう。

心理的安全性の高い職場の構築

Z世代が安心して能力を発揮できる職場づくりには、心理的安全性が欠かせません。失敗を恐れず、意見を自由に言える環境があることで、彼らは自分の役割にやりがいを感じることができます。

また、精神的な不安を抱えやすい時代背景もあり、心身ともに安定して働けることが求められます。そのため、上司との信頼関係や適切なフィードバック体制に加え、ワークライフバランスを意識した業務配分が重要です。整った職場環境が、Z世代の成長と定着に直結します。彼らが安心して挑戦できるプロセスを整えることが、育成の成功につながるのです。

Z世代に効果的なデジタルコミュニケーション

SNSやチャットツールの活用による社内の風通し改善

Z世代は、日常的にSNSやチャットツールを活用しており、短文でのやりとりやスタンプ・絵文字などを用いた直感的なコミュニケーションに慣れています。この特性を活かすことで、業務上のやりとりもスムーズになり、社内の風通しが大きく改善される可能性があります。

たとえば、定期的なチャットでのチーム会話や、感謝や報告を気軽に伝える「Good Jobボード」などの仕組みを導入することで、日々のコミュニケーションが活性化されます。形式にとらわれず、スピーディで柔軟なやりとりが可能な環境は、Z世代の働きやすさを大きく後押しします。

デジタルマナーと情報共有の研修事例

一方で、Z世代が慣れ親しんでいるSNS的な使い方と、ビジネスで求められる「デジタルマナー」にはギャップがあることも少なくありません。スタンプや略語の多用、既読スルーのような行動が誤解を生むケースもあるため、企業側からの適切な教育が必要です。

たとえば、実際の社内ツールを用いたロールプレイや、フィードバック文例の共有を行うことで、業務上の情報共有の質を高めることができます。これにより、伝えたい内容が正しく届き、誤解のない円滑な連携が実現されます。

オンラインでも信頼関係を築く方法

リモートワークやテレワークの拡大により、Z世代が上司や同僚とリアルに接する機会は減少しています。そのため、オンラインでも信頼関係を築けるスキルが求められています。定期的な1on1ミーティングや、顔出しを前提としたミーティングの設計、ビデオメッセージでの感謝共有などを通じて、人間味あるやりとりを意識的に取り入れることが効果的です。

また、気軽に意見を交換できる雑談チャットの設置なども、チームの心理的距離を縮める一助となります。

Z世代のデジタルスキルを土台に、信頼を深めるための「人の温度」をどう届けるかが、今後の大きなポイントとなるでしょう。

EQ(エモーショナルインテリジェンス)の育成

Z世代にEQが重要な理由

Z世代の育成においては、テクニカルスキルや専門知識だけでなく、「感情を扱う力」であるエモーショナルインテリジェンス(EQ)の育成が欠かせません。職場でのストレスが高まりやすい現代において、感情のコントロールや他者との関係構築力が、チームの中でのパフォーマンスに大きく影響を与えるからです。

また、Z世代は他者との比較や自己評価に敏感であり、自分の感情と向き合う機会が多い世代でもあります。だからこそ、EQの高さは自分らしく働き続けるための重要な土台になるのです。

EQ(エモーショナルインテリジェンス)とは?

EQ(エモーショナルインテリジェンス)とは、自分や他人の感情を認識し、理解し、適切に管理する能力を指します。具体的には、感情を上手にコントロールする力、他人と共感して関係を築く力、ストレスをうまく対処する力などが含まれます。高いEQを持つ人は、職場や日常生活での人間関係を円滑にし、仕事のパフォーマンスやチームワークの向上に繋がります。

自己理解と共感力を育てる研修の取り組み

EQ向上の第一歩は、自己認識を深めることです。自分がどんな時にストレスを感じるのか、どんなことでモチベーションが下がるのかを把握することは、感情をコントロールする上で非常に重要です。実際の研修では、感情のログを記録する「エモーショナル・ダイアリー」や、簡易診断ツールによる自己分析、価値観を共有するグループディスカッションなどが効果的です。

また、他者への共感力を育てるワークとして、ロールプレイを通じて「相手の立場で考える」練習も取り入れることで、コミュニケーション全体の質が向上します。

感情をマネジメントするスキルの実践法

Z世代にとって、感情をマネジメントする力は、ストレス対策としても極めて有効です。過度なプレッシャーや変化にさらされる状況下でも、自分を冷静に保ち、適切に行動できるようになることが理想です。

そのためには、呼吸法や簡易なマインドフルネス、ポジティブな言葉の使い方など、日常的に使えるスキルを習得させることが大切です。また、他者の感情変化にも敏感になることで、チーム全体の空気を察知し、円滑な関係構築にもつながります。

EQ研修を通して、Z世代が自分自身と他者を理解し合える力を身につけることで、より柔軟で協調的な職場環境が生まれるでしょう。

Z世代の新たな育成戦略を探る

自律学習を促すためのアプローチ

Z世代の学びにおいては、自らの意思で学ぶ「自律学習」が非常に重要です。そのためには、学習者自身が学ぶ目的やゴールを明確に持てるような仕組みづくりが必要です。たとえば、eラーニングの導入により、学習内容や進行ペースを自分で管理できる環境を提供することで、学ぶ意欲が高まります。

さらに、定期的なフィードバックを取り入れ、進捗状況を確認しながら必要な修正を加えていくことで、学びの質を高めることができます。参考事例や習得状況の見える化なども、自律性を育むうえで有効なアプローチです。

チーム全体で支える育成環境を作る

個人任せではなく、チーム全体で育成を支える環境づくりが、これからの人材育成ではますます重要になります。明確な育成制度を整備し、誰がどのように育てるのか、どの段階でどの支援を行うのかをチーム内で共有しておくことが求められます。

また、メンバー間のコミュニケーションを促進し、相互に学び合える土壌を作ることが大切です。たとえば、チームビルディングの活動を定期的に行い、信頼関係を築くことで、自然なサポート体制が生まれます。Z世代にとっては「一緒に育つ感覚」がとても重要であり、個人だけでなく、組織全体で支え合う文化の醸成が育成効果を大きく高めます。

リモート環境での育成課題と対策

リモートワークが定着しつつある現在、Z世代を育成するうえでの新たな課題も明らかになってきています。たとえば、孤立感の増加、進捗の見えにくさ、コミュニケーション不足などが挙げられます。こうした課題を解決するには、まず現状の問題を具体的に洗い出すことが第一歩です。その上で、オンライン会議ツールやチャットツール、学習管理システム(LMS)などを活用し、情報共有と学習状況の可視化を進めることが有効です。

また、定期的な1on1や進捗確認を通じて、育成のプロセスを継続的にモニタリング・改善していくことが、Z世代の離脱を防ぎ、リモート下でも効果的な育成につながります。

まとめ

Z世代は、ただの「若手社員」ではありません。時代の変化を体感し、多様な価値観とともに働く意識を持った、これからの組織を支える次世代の中核人材です。彼らの特性を正しく理解し、それに合わせた柔軟な育成や支援を行うことで、企業にとっても大きな力となる存在へと成長してくれるでしょう。

この記事で紹介した育成ポイントや関係構築の工夫を、現場での実践につなげていただければ幸いです。Z世代の可能性を引き出すことで、組織全体の活性化にもつながります。ぜひ、未来志向の育成戦略を今日から一歩ずつ始めてみてください。

若手も管理職も、成長を実感できる研修を

「何年も同じ研修を繰り返しているけど効果が出ているのかな?」

「研修後の振り返りがないから、学びが定着しない気がして…」

「OJTをやって終わりだけど、それだけで成長を促すのは難しい」

若手や管理職の育成は、どの企業にとっても大きなテーマです。「新人がなかなか定着しない」「OJTだけでは限界を感じる」など、同じようなお悩みを抱える企業も少なくありません。

アクシアエージェンシーの研修サービスは、そうした声に寄り添いながら、現場で本当に役立つ力を育てることを大切にしています。

アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴

- 一度きりで終わらない研修設計で、学びを定着させる仕組みを提供

- 動画やフォローアップで、現場での行動変化まで伴走

- 採用支援から育成・定着まで一気通貫で見える人材課題を解決

- 法人営業や人事経験を持つ講師が担当し、現場に即した実践的な学びを提供

研修の形は企業ごとにさまざまです。まずは貴社の状況や課題をお聞かせください。最適な研修プランを一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ

中井 美沙

株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。