人事部門は、採用・勤怠・給与・各種申請対応など、精度とスピードが求められる定型業務を継続的に処理しています。限られた人員で成果を出し続けるには、業務そのものの見直しと、テクノロジーの活用が不可欠です。そこで有力な選択肢となるのがRPA(Robotic Process Automation)です。RPAは、ルールに基づく繰り返し作業をソフトウェアロボットが代替し、人の時間を判断やコミュニケーションが必要な業務へ振り向けることを可能にします。

本記事では、人事担当者がRPAを実務で活かすために必要な知識を、基礎から学習方法、ツールの特徴、社内プロジェクトへの展開、資格の活用まで段階的に解説します。さらに、導入効果やキャリアへの波及、AI・機械学習との連携、学びを継続するためのネットワーク活用、よくある質問までを網羅し、現場でそのまま役立つ視点で整理しました。読み終えたときに、どこから着手し、何を優先し、どう定着させるかが明確になります。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。

アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴

- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ

- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる

- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー

人事業務とRPAの関係性とは

人事部門は採用から勤怠管理、給与計算まで、日常的に膨大な業務を抱えています。こうした作業は正確性が求められる一方で、担当者の大きな負担となりがちです。そこで注目されているのがRPAです。人事業務とRPAは非常に相性が良く、定型作業を効率化するだけでなく、人事DXの基盤づくりにもつながります。ここでは、人事におけるRPAの必要性や具体的な活用例、さらにDX推進との関係について解説します。

なぜ今、人事にRPAが必要とされているのか

人事部門は、採用管理や勤怠処理、給与計算など、定型的かつ繰り返し発生する業務が多い部門です。これらの作業はミスが許されず、膨大な時間を要します。一方で、労働人口の減少や採用難といった社会背景により、人事担当者には「より少ない人数で多くの業務を処理する力」が求められています。

この状況で注目されているのがRPAです。RPAはルールベースの業務を自動化できるため、人事が抱える膨大なルーティン業務を効率化し、戦略的な人材活用や社員サポートに時間を割けるようになります。近年は全社DXの推進が加速しており、人事のRPA活用はその起点になり得ます。DXとの関係は次項で詳しく解説します。

人事業務でRPAが活躍する具体例

実際にRPAが人事業務に導入されると、次のような活用例があります。

- 採用業務:応募者データの取り込み、面接日程調整の自動化

- 勤怠管理:打刻データの取りまとめ、残業時間の自動集計

- 給与計算:システムからのデータ抽出や計算結果の突合チェック

- 人事データ管理:従業員情報の更新や異動情報の反映

例えばある企業では、毎月200名以上の勤怠データを担当者が手作業で集計していましたが、RPAを導入することで数時間かかっていた作業を30分以内に短縮できました。このような成果は、人事担当者の残業削減や精神的負担の軽減にもつながります。

人事DXとの関連とメリット

RPAの活用は単なる業務効率化にとどまらず、人事DXの推進にも直結します。DXとは、デジタル技術を活用して業務の在り方を根本から変革する取り組みですが、その入り口としてRPAは最適です。

RPAを導入することで、データを一元的に管理しやすくなり、社内の業務プロセスを「見える化」できます。結果として、人事部門だけでなく経営層も人材データをもとにした戦略判断を行いやすくなります。さらに、AIとの連携やシステム間の自動連携と組み合わせることで、採用戦略や人材配置の最適化など、より高度なデータ活用へと発展させることも可能です。

このように、RPAは人事部門にとって業務効率化の手段であると同時に、DXを進めるための重要な基盤となる存在です。

RPAの基礎知識

RPAを正しく活用するためには、まずその基本を理解することが大切です。RPAとは何か、どのようなツールがあり、どんな業務に使えるのかを知ることで、学習の方向性が見えてきます。ここでは、人事担当者が押さえておきたいRPAの仕組みや代表的なツールの特徴、さらに自動化に適した人事業務について解説します。

RPAとは?非エンジニアでも使える仕組み

RPA(Robotic Process Automation)とは、ソフトウェアのロボットを活用して、人間が行っている定型的な業務を自動で処理する仕組みです。あらかじめ設定されたルールに従い、繰り返し行う作業を正確かつ高速に処理できるのが特徴です。たとえば、Webサイトからの情報収集、システムへのデータ入力、Excelによる集計といった作業を、人の手を借りずに実行できます。

RPAが注目され始めたのは2000年代後半で、当初は金融業界やバックオフィス部門での自動化が中心でした。その後、UiPathなどのツールが普及し、非エンジニアでも扱いやすい操作画面や直感的なワークフロー設計が可能になったことで、多くの企業が導入しやすくなりました。現在では、クラウド型やデスクトップ型などさまざまな種類のRPAソフトウェアが登場し、規模や用途に合わせて選択できるようになっています。

実際の利用シーンは幅広く、経理の請求書処理、人事の勤怠集計や採用管理、営業の顧客情報更新など、多様な業務で活用されています。RPAは人の役割を置き換えるのではなく、定型作業を担うことで、人は判断やコミュニケーションが必要な業務に時間を振り向けられるようになります。

RPAの基本タイプ

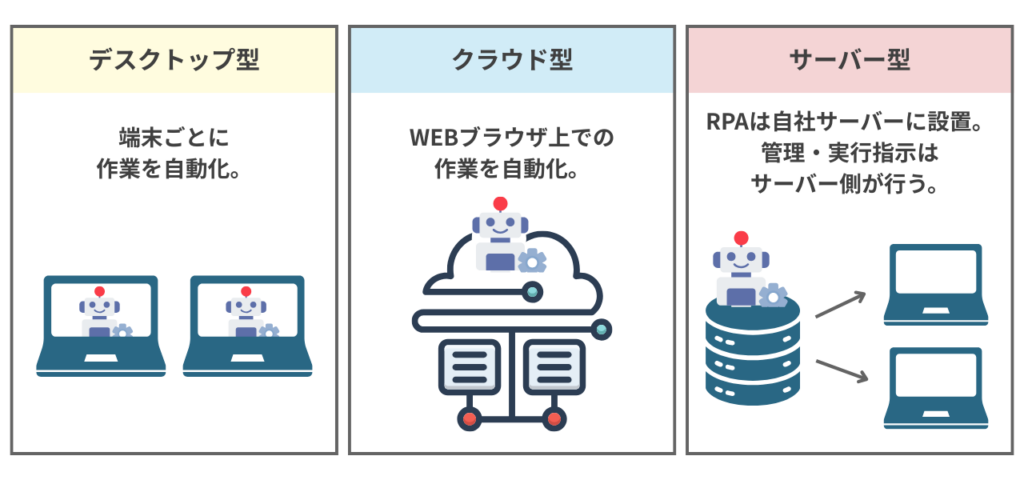

RPAの基本タイプは、以下の3つです。

デスクトップ型

各PC上でロボットを実行する方式です。記録・再生が分かりやすく、導入の初期ハードルが低い点が特徴です。人事担当者が自席の環境で小さく始める検証や、日次の定型処理に向いています。

メリット:導入が容易、現場主導で素早く試せます。

留意点:PC依存のため運用が個別最適になりやすく、権限・監査・バージョン管理の整備が必要です。

主な適用例:勤怠データの転記、応募者データの取り込み。

クラウド型

SaaS(クラウドサービス)として提供され、ブラウザやAPI連携を中心に自動化する方式です(例:Power Automate のクラウドフロー)。Microsoft 365や各種クラウドサービスとの統合に強みがあります。

メリット:セットアップが速く、スケールしやすい。API中心で安定運用しやすい。

留意点:デスクトップ操作が多い場合は別途エージェントやデスクトップフローが必要になることがあります。個人情報を扱う場合はデータ損失防止(DLP)やアクセス制御の設計が重要です。

主な適用例:休暇申請ワークフロー、SaaS間のデータ連携。

サーバー型(オンプレミス/仮想環境)

サーバーや仮想デスクトップ(VDI)でロボットを集中管理・実行する方式です。スケジューリング、ジョブ管理、監査ログなど運用機能が充実しています。

メリット:ガバナンスを取りやすく、同時実行や夜間バッチなど大規模運用に適しています。

留意点:初期構築やインフラ設計が必要で、IT部門との連携コストが発生します。

主な適用例:給与計算のバッチ処理、横断的なマスタ更新。

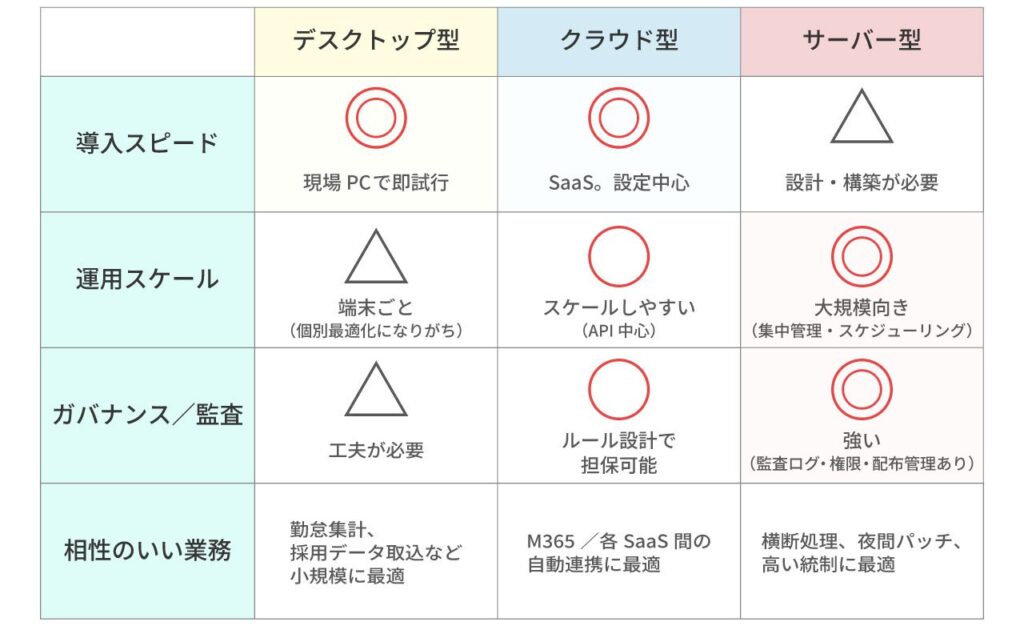

RPAタイプの選定方法

実務では、次のフローでタイプを絞り込むと判断が速くなります。選定結果は、対象プロセス・個人情報の扱い・監査要件・運用体制と併せて記録し、社内の合意形成に活用します。

-1024x252.png)

-681x1024.png)

タイプごとの強みと留意点は、以下の比較マトリクスにまとめています。社内向けのツール比較一覧や要件定義の資料を作成する際は、連携・ガバナンス・運用・コストの観点をテンプレート化すると再利用しやすくなります。

以上を踏まえ、ここからは代表的なサービスの特徴を概観します。トライアルや資料ダウンロードの可否は実評価の起点になりますので、導入検討中は早めに確認しておくとよいでしょう。

RPAツールの種類と特徴

RPAを学習・導入するうえで欠かせないのがツールの選定です。現在はさまざまなRPAソフトウェアが提供されており、それぞれに特徴があります。ここでは代表的なRPAサービスとしてUiPath/WinActor/Power Automateを取り上げます。UiPathとWinActorは2024〜2025年時点でも現行開発・サポートが継続しており、用途に応じて十分な選択肢となります。一方で、新規導入ではクラウド連携の親和性からPower Automateを選ぶ企業も増えています。

UiPath(ユーアイパス)

世界的にシェアが高く、直感的な操作画面と豊富な機能が特徴です。自動化できる範囲が広く、大規模プロジェクトにも適しています。公式の学習プラットフォーム「UiPath Academy」も充実しており、初心者から上級者まで段階的に学習できます。

WinActor(ウィンアクター)

日本企業での導入実績が多く、国内の人事・総務での活用例が豊富です。日本語のサポートや研修体制が整っており、社内展開のしやすさが強みです。特に中堅・中小企業での採用管理や勤怠処理の自動化に適しています。

Power Automate(パワーオートメイト)

Microsoftが提供するRPAツールで、Microsoft 365やTeamsといった既存の環境とスムーズに連携できるのが魅力です。人事では、Teamsに届く休暇申請の自動処理や、SharePoint/Excelのデータ集計に利用されます。クラウド型とデスクトップ型の両方をサポートし、比較的低コストで導入できます。

これらのツールはいずれも非エンジニアでも扱いやすく、自社の業務内容やIT環境に合わせて選べば、効率的かつ安心して導入を進められます。

RPAで自動化できる人事業務とは

人事業務には、正確さが求められる一方で、繰り返し作業が多く存在します。こうした業務はRPAと相性が良く、自動化によって大幅な効率化が期待できます。ここでは代表的な事例を紹介します。

採用業務の自動化

応募者データの入力や管理、メールの送受信、面接日程の調整といった一連の流れは、RPAによって自動化可能です。例えば、応募フォームから届いた情報を自動でデータベースに反映させることで、入力作業にかかる時間を大幅に削減できます。

勤怠管理の効率化

勤怠データの集計や残業時間のチェックは、人事担当者が多くの時間を割いている業務の一つです。RPAを利用すれば、各システムから勤怠情報を自動で取り込み、集計表を作成することができます。人為的ミスを防ぎ、正確で迅速な処理が可能になります。

給与計算や人事データ更新

給与計算は誤りが許されない業務であり、確認作業に大きな労力がかかります。RPAを活用すれば、基幹システムからデータを抽出して自動で突合チェックを行うなど、人的負担を軽減できます。また、異動や昇進に伴う従業員データの更新も自動化すれば、社内のデータ整備がスムーズになります。

社内問合せ対応のサポート

休暇残数の確認や申請手続きに関する問い合わせ対応なども、RPAとチャットボットを組み合わせることで自動化できます。これにより、人事担当者が繰り返し対応する時間を削減し、より付加価値の高い業務に集中できます。

このように、人事業務の多くはルールに基づいた繰り返し処理が多いため、RPAを導入することで大幅な業務改善が可能です。特に採用・勤怠・給与といった基幹業務での効果は大きく、導入の第一歩として取り組みやすい分野と言えるでしょう。

RPAを学ぶステップ

RPAを効果的に活用するためには、順序立てて学習を進めることが大切です。基礎知識を理解し、教材で操作に慣れ、研修やプロジェクトで実践を積むことで、確実にスキルが定着します。ここでは、人事担当者がRPAを学び始める際に踏むべきステップを“基礎→教材→研修→社内プロジェクト→資格”の流れで紹介し、資格取得やキャリアへの応用までの道筋を整理します。

基礎知識を身につけるための方法

RPAを学ぶ第一歩は、基本的な概念を理解することです。RPA(Robotic Process Automation)は、定型的な業務をソフトウェアロボットが自動で処理する仕組みであり、人事業務の効率化に直結します。初心者が学習を始める際には、まず「どんな業務が自動化できるのか」をイメージできるように、導入事例や概要解説を確認すると理解が深まります。

次に、主要なRPAツールについての知識を押さえましょう。UiPath、WinActor、Power Automateなど、さまざまなツールが提供されており、それぞれ対象業務や導入規模に応じた特徴を持っています。ツールごとの使い方や強みを知ることで、自分の業務に適した選択ができるようになります。

さらに、業界全体のトレンドを把握することも重要です。RPAは単なる効率化ツールではなく、AIやデータ分析と組み合わせて新しい業務改善の仕組みをつくる動きが広がっています。人事分野でも採用管理の自動化や勤怠データとの連携など、応用の幅が広がっており、DX推進の一環として導入されるケースが増えています。

このように、まずは基礎的な知識を体系的に学び、主要なツールや業界動向を理解することが、RPAを学習するための確かなスタートになります。入門レベルから始めて、徐々に応用・上級レベルへと学びを広げていくことが効果的です。

無料・有料のおすすめオンライン教材

RPAを効率的に学ぶためには、オンライン学習プラットフォームの活用が有効です。多様なコースが用意されており、自分のペースで学べるのが大きな魅力です。忙しい人事担当者でも隙間時間を使って基礎から応用まで体系的に学習できます。

無料教材の活用

まず取り組みやすいのは、各RPAベンダーが提供している公式の無料教材です。たとえば、UiPathの「UiPath Academy」やMicrosoftの「Power Automate Learn」では、初心者向けの入門コースから実践的なプロジェクト演習まで幅広い学習コンテンツが用意されています。動画やシミュレーションを使って学べるため、独学でも理解しやすい点が特徴です。

有料講座で体系的に学ぶ

より体系的に学びたい場合は、有料のオンラインコースもおすすめです。UdemyやSchooなどのプラットフォームでは、実務を想定した課題が豊富に含まれており、実際の業務に役立つノウハウを効率的に習得できます。また、RPAを社内で推進する立場を目指すなら、資格試験対策を含むカリキュラムを受講するのも効果的です。

実践的な課題の重要性

教材を選ぶ際は、単なる知識習得にとどまらず、実際の操作を通じて「手を動かしながら学べる」内容かどうかを確認することが大切です。システムにログインしてデータを抽出する、Excelに自動入力するなど、現場に近い課題を経験することで、学んだ知識が定着しやすくなります。

このように、無料と有料の教材をうまく組み合わせ、自分に合った学習ペースで取り組むことで、RPAの理解を確実に深めることができます。

ハンズオン研修やワークショップの活用

オンライン教材で基礎を学んだ後は、実際に手を動かして学べる「ハンズオン研修」や「ワークショップ」を活用するのがおすすめです。座学だけでは得られない実践的なスキルを短期間で習得できるのが大きなメリットです。

最新情報を得られる場

研修やワークショップでは、RPAベンダーやコンサルタントが講師を務めることが多く、最新の業界動向や事例に触れることができます。ツールの新機能や導入時の注意点など、独学では得にくい実務的な情報をキャッチできるのは大きな価値です。

実務に直結するスキル習得

ハンズオン形式では、実際にシナリオを作成し、RPAロボットを動かす体験を通じて学びます。例えば「Excelへのデータ入力を自動化するプロセスを作る」といった演習を行うことで、自社の業務に応用できる具体的なイメージがつかめます。これにより、学んだ知識をすぐに業務改善へ活かせるようになります。

ネットワーキングの機会

ワークショップは同じ課題意識を持つ参加者が集まる場でもあります。他社の人事担当者やRPA推進担当者と交流することで、新しいアイデアや成功事例を共有できるのも大きな利点です。こうしたネットワークは、その後の社内導入や推進体制づくりの際にも役立ちます。

このように、ハンズオン研修やワークショップは「現場で使える力」を養い、同時に仲間をつくれる場として、人事担当者のRPA学習において非常に有効です。

参加特典としてトライアルライセンスや復習用資料が提供されるケースもあります。復習期間中に社内の実データで使用し、課題を洗い出しておきましょう。

社内プロジェクトを活用した実践的な学習方法

RPAを本当に自分のものにするには、実際の業務に適用してみるのが一番の学習方法です。そのために効果的なのが、社内プロジェクトを活用した実践的な取り組みです。

小さく始めて成果を出す

最初から大規模な業務を対象にすると、シナリオの設計が複雑になり、挫折の原因になります。まずは「勤怠データの転記」「応募者情報の整理」など、短期間で効果が出やすい小規模なプロセスから取り組むのがおすすめです。成功体験を積むことで、自信を持って次の業務へと広げられます。

学習の場として活用する

社内プロジェクトを学習の一環と位置づければ、日々の業務を教材に変えることができます。実際に発生している課題をRPAでどう解決できるかを考える過程は、教科書では得られない実践的なノウハウにつながります。プロジェクトを通じて、自動化のアイデアを洗い出す力や業務を見直す力も自然と身につきます。

チームで取り組む効果

RPAは個人で学ぶことも可能ですが、チームで推進することで社内に知見が蓄積されやすくなります。担当者同士が学んだことを共有すれば、習得スピードも速まり、将来的に社内全体のデジタル化推進につながります。人事部門が先陣を切ることで、会社全体のDXのきっかけをつくれる点も大きなメリットです。

このように、社内プロジェクトは「実務を教材にした学びの場」として非常に有効です。小さな成功を積み重ねながら徐々に対象業務を広げていくことで、自然と実践力が身につき、RPA推進担当としての役割も果たせるようになります。

アクシアエージェンシーでは、採用業務のDX化を通じて、業務効率化はもちろん、母集団形成や採用コスト削減など多面的な支援を行っています。課題整理から導入後の改善サポートまで対応可能ですので、採用に関するお悩みがあればぜひご相談ください。

アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴

- 企業のニーズや状況に合わせてツールをカスタマイズ

- データドリブンで改善が“感覚”から“戦略”に変わる

- 仕組みの“導入”だけで終わらない伴走型パートナー

RPA資格の種類と取得メリット

RPAの学習を進めるうえで、資格の取得は知識やスキルを体系的に確認できる手段のひとつです。人事担当者にとっても、資格は社内での信頼性を高め、RPA推進の役割を担う際の強力な後押しとなります。

代表的なRPA資格

- UiPath認定試験:世界的に利用されるUiPathの操作スキルを問う資格。基礎から上級まで複数のレベルがあり、学習段階に応じて受験可能です。

- Automation Anywhere資格:グローバルで普及するAutomation Anywhereに関する認定資格で、開発者向けから管理者向けまで幅広い試験が用意されています。

- WinActor技術者検定:国内導入実績が多いWinActorのスキルを証明する資格で、実務を想定した試験内容が特徴です。

- Microsoft Power Automate関連資格:Microsoftが提供するPower Platformのスキルを認定する試験で、Power Automateの理解を深めるのに役立ちます。

資格取得のメリット

資格を取得することで、自身のスキルレベルを客観的に示すことができます。特に人事部門でRPAを導入・推進する際には、社内から「安心して任せられる担当者」として認識されやすくなります。さらに、資格を持つことで他部門との連携や外部パートナーとのやり取りでも信頼性が高まり、プロジェクトをスムーズに進めやすくなります。

また、RPA資格の学習過程そのものが大きな価値を持ちます。試験勉強を通じて基礎から応用まで体系的に学べるため、実務に直結する知識を習得できます。キャリアの観点でも、RPA推進担当やDX関連業務へのステップアップにつながりやすく、将来的なキャリアの幅を広げるメリットがあります。

このように、資格は単なる肩書きではなく、実務力と信頼性を高める重要な手段です。学習の成果を可視化するためにも、積極的に取得を検討すると良いでしょう。

人事担当者に求められるRPAスキル

RPAはツールを操作できれば活用できるわけではありません。人事担当者が実務で成果を出すには、業務を見極める力、ツールを使いこなす力、そして社内に展開していくためのコミュニケーション力が求められます。ここでは、人事部門でRPAを効果的に活用するために必要なスキルを整理します。

業務を洗い出す力(業務可視化・分析力)

RPAを導入するうえで最も重要なのは「どの業務を自動化するか」を見極める力です。業務プロセスを可視化し、繰り返し作業が多くルールに基づいて処理できる部分を特定することが欠かせません。

例えば、勤怠データの集計や応募者情報の取り込みは、人事部門に共通する定型作業であり、自動化の対象として非常に適しています。業務フローを図式化して比較検討することで、自動化による効果を数値で示しやすくなります。また、データ分析の視点を取り入れれば、業務改善につながる新しいアイデアも見つけやすくなります。

ツール操作に慣れる実践力

RPAツールは非エンジニアでも利用可能ですが、効率的に使いこなすにはある程度の実践経験が必要です。基本的な操作方法を理解したうえで、社内の実際のデータを使った練習を重ねることでスキルは大きく向上します。

例えば、Power Automateでのワークフロー構築や、UiPathでのデータ入力自動化シナリオ作成といった実務に近い演習を行うと理解が深まります。操作に慣れてくると、自分で応用的な自動化を設計できるようになり、担当業務だけでなく他部門への展開も検討できるようになります。

社内展開のためのコミュニケーション力

RPAを導入して成果を出すには、社内での理解と協力が欠かせません。そのためには、コミュニケーション能力も非常に重要です。上司や経営層には導入のメリットを分かりやすく説明し、現場のメンバーには使いやすさや効果を共有する必要があります。

また、フィードバックを受け入れて改善につなげる姿勢も大切です。チャットツールや定期的な会議を活用しながら、情報を共有し、連携を強化することで、RPAの活用は社内に定着していきます。結果として、RPAは単なる効率化ツールにとどまらず、人事部門がDXを推進するための基盤として機能するようになります。

RPA導入の効果とキャリアへの活用

RPAを導入することで、人事担当者の業務は大きく変わります。単なる効率化にとどまらず、担当者自身のキャリアの可能性を広げ、社内で新しい役割を担うチャンスにもつながります。ここでは、その具体的な効果とキャリア面での価値を整理します。

人事業務の生産性向上とミス削減

RPAは、人事業務に多い定型業務を自動化することで、生産性を大幅に向上させます。勤怠データの集計や給与計算のチェックといった繰り返し作業を自動で処理することで、処理時間を従来の数分の一に短縮できます。また、人の手による入力や確認作業を減らせるため、ヒューマンエラーの発生も抑えられます。

実際に、ある企業では勤怠管理業務の自動化によって月間40時間以上の作業削減を実現しました。ツールを選ぶ際には、自社の業務にどのようにフィットするかを基準に検討すると、より効果的に業務改善を進められます。

RPAスキルがキャリアにもたらす価値

RPAを学んでスキルを習得することは、個人のキャリアにとっても大きな価値があります。RPAに関する知識や経験は、今や多くの業界で求められており、人事担当者に限らず幅広い仕事で活かせます。

例えば、人事部門でRPA推進を担当した経験は、将来的にDX推進や業務改善のリーダーとしてキャリアを広げる基盤となります。さらに、資格を取得してスキルを可視化すれば、社内外からの信頼度が高まり、転職市場でも有利になります。RPAのスキルは「人事+デジタル」という新しい強みをつくり出し、自身のキャリアを向上させる選択肢を広げてくれるのです。

社内での「RPA推進担当」としての立場とは

RPAを学び、活用できるようになると、社内で「RPA推進担当」としての役割を担うことも可能です。この立場は単なるツールの運用者ではなく、業務改善の推進者としての責任を持ちます。経営層や他部門と連携しながら、自動化の対象業務を洗い出し、導入効果を最大化することが求められます。

また、社内での推進体制を構築することで、単発の導入ではなく継続的な改善の流れを生み出せます。人事が率先してRPAを推進すれば、会社全体のDXをリードする存在となり、組織にとって欠かせない人材としての地位を確立できます。

RPAのこれからとAI・機械学習との融合

RPAは定型業務を効率化する強力な手段ですが、今後はAIや機械学習と組み合わせることで、さらに高度な自動化が可能になります。単純なルール処理だけでなく、データの解釈や判断が求められる業務へも適用範囲が広がっています。

AIとRPAの違いと連携の可能性

RPAはルールベースで決められた操作を自動化する仕組みであり、あらかじめ設定された手順を忠実に実行するのが特徴です。一方、AIや機械学習は膨大なデータを解析し、そこからパターンを学習して判断や予測を行います。

両者を連携させることで、RPAが得意とする「繰り返し業務」と、AIが得意とする「判断を伴う処理」を組み合わせられます。例えば、RPAが応募書類を収集し、AIが内容をスクリーニングする、といった協働が可能です。これにより、自動化の対象業務はより幅広いものへと拡大していきます。

AI活用で実現できる高度な業務自動化

AIと組み合わせたRPAは、従来では難しかった領域の自動化を実現します。自然言語処理を利用すれば、社員からの問い合わせメールを自動で分類し、RPAが対応フローを開始することが可能です。画像認識を利用すれば、紙の申請書や手書き書類の内容をデータ化し、その後の処理を自動化できます。

人事領域では、AIが従業員の勤怠データを分析し、その結果をもとに、例えば残業時間が多い傾向にある部署や個人を特定して、是正が必要な状況を可視化できます。そして、RPAはそのデータをもとに、関連するレポートの作成や通知、改善アクションの実行など、定型的な業務を自動で進めることで、対応のスピードと精度を高めます。単なる効率化を超えて、組織の課題解決に直結する自動化が実現できる点が大きな魅力です。

人事領域でのAI×RPA活用事例

実際の企業では、人事業務にAI×RPAを導入する事例が増えています。ここでは、採用と労務の二つのケースを紹介します。

ケース1|採用:AIが一次選考、最終判断は人、後工程はRPAで自動化

応募書類の内容をAIが解析し、職務要件との適合度やキーワードをもとに一次スクリーニングを行います。最終的な合否の判断は採用担当者が行い、その決定をトリガーにRPAが後工程を処理します。具体的には、応募書類の所定フォルダへの格納(命名規則の統一)、採用管理システムへの記録更新、候補者へのメール送信(通過/不通過/面接案内)までを自動実行します。

これにより、判断は人が担いつつ、事務処理の負荷と転記ミスを大幅に抑えられます。

ケース2|労務:AIが勤怠の異常値を検知、RPAが報告とフォローを自動化

AIが勤怠データを常時モニタリングし、長時間労働の継続や深夜残業の偏り、急な欠勤増加などの異常値を検知します。検知結果を受けてRPAが自動で部門別レポートを作成し、上長と人事に配信します。併せて、面談のカレンダー調整や必要書類の案内送信、対策タスクの起票までを自動化することで、早期のケアと是正を後押しします。

結果として、過重労働の見落としを防ぎ、離職率の上昇抑制につながる取り組みを継続的に実施できます。

このように、AIが「解釈・検知」を担い、RPAが「実行・通知・記録」を担うことで、定型業務にとどまらず「判断を要する業務」の周辺まで自動化の範囲を広げられます。人の最終判断を前提に据えることで、公平性や監査対応といったガバナンスも両立しやすくなります。

RPAを継続的に学ぶためのネットワーク活用

RPAは導入して終わりではなく、ツールの進化や業界の変化に合わせて知識をアップデートしていくことが重要です。そのためには、教材や研修だけでなく、学習コミュニティや勉強会、SNSなどを通じて情報交換の場を持つことが有効です。ここでは、学びを継続するためのネットワーク活用について解説します。

学習コミュニティの選び方と活用方法

RPAには、初心者向けから上級者向けまで多様な学習コミュニティがあります。まずは、自分の学習段階に合わせて参加する場を選ぶことが大切です。初学者ならツール提供ベンダーが主催する公式コミュニティがおすすめです。操作方法や基本的な質問に答えてもらえる環境が整っており、安心して参加できます。

一方で、実務経験がある程度ある方は、企業横断型のコミュニティや専門家が集まる場に参加することで、より高度な自動化のノウハウや成功事例を学ぶことができます。積極的に質問や情報共有を行うことで、学びが一層深まります。

勉強会・交流会で得られるリアルな知見

勉強会や交流会は、実際にRPAを導入している企業や担当者からリアルな声を聞ける貴重な場です。研修と違い、成功事例だけでなく課題や失敗事例も共有されるため、自社に導入する際の参考になります。

また、他社の取り組みを比較できることで、自分の会社の立ち位置や改善点を見つけやすくなるのも大きなメリットです。定期的にこうした場に参加することで、最新の導入トレンドや実務に直結するヒントを得られます。

SNSやオンラインサロンでの情報収集術

X(旧Twitter)やLinkedInなどのSNS、またはRPA専門のオンラインサロンも、最新情報をキャッチする場として有効です。公式アカウントや有識者が発信する情報をフォローすれば、新しい機能のアップデートや成功事例をいち早く知ることができます。

ただし、情報の正確性には注意が必要です。複数の情報源を比較し、自社の業務に応用できるかどうかを見極めながら活用すると良いでしょう。SNSやサロンは気軽に参加できる反面、情報の取捨選択が大切になります。

このように、学習コミュニティや勉強会、SNSを活用すれば、RPAを「学んで終わり」にせず、継続的にスキルを磨き続けることができます。人事担当者にとっても、こうしたネットワークは社内でRPAを推進する際の心強い支えとなります。

よくある質問(FAQ)

RPAを学習・導入しようと考えると、多くの人が同じ疑問を持ちます。ここでは、人事担当者からよく寄せられる質問を取り上げ、わかりやすく解説します。

Q.RPAを習得するのにどれくらい時間がかかる?

A.RPAの習得に必要な時間は、学ぶ内容や自分のITスキルの背景によって大きく異なります。初心者の場合、基礎的な知識を理解するまでには数週間から数か月程度を見込むのが一般的です。基礎を学んだ後、実際に繰り返しシナリオを作成しながら練習することで、徐々に実務で使えるスキルが定着します。

応用レベルや複雑な自動化まで進める場合は、さらに時間をかけて学ぶ必要があります。ただし、短期間でも毎日少しずつ学習を続ければ、数か月以内に簡単な自動化を社内で活用できるレベルに到達することも可能です。大切なのは、自分のペースに合わせて無理なく学ぶことです。初学者は20〜40時間の学習で簡単なシナリオ作成に到達し、実務適用には+20〜40時間の演習が目安です。

Q.費用をかけずに学習する方法はある?

A.RPAを学習する方法には、費用をかけずに始められるものも多くあります。代表的なのは各ベンダーが提供している無料の学習プログラムです。UiPath AcademyやMicrosoft Power Automate Learnは、動画や演習を通して初心者でも安心して学べる教材が揃っています。また、YouTubeや技術ブログ、解説記事などを活用すれば、基礎的な操作方法や実際の導入事例を簡単に学べます。

一方で、より体系的に知識を整理したい場合や、資格取得を目指す場合は、有料講座や専門書籍の活用も検討すると良いでしょう。無料と有料を組み合わせることで、学習コストを抑えながら効率的に知識を習得できます。

Q.中小企業の人事でも導入できる?

A.中小企業においても、RPAの導入は十分可能です。むしろ、人員が限られている組織にとっては、定型業務を自動化するメリットは大きいといえます。例えば、勤怠データの集計や給与明細の作成など、繰り返し発生する業務はRPAに適しています。

導入にかかるコストはツールや運営会社によって異なりますが、近年はクラウド型やデスクトップ型の手軽な製品も増えており、ライセンス料金を抑えて始められるケースもあります。実際の導入事例でも、中小規模の企業が人事部門でRPAを取り入れ、月間数十時間の削減に成功したケースが報告されています。

初期費用だけでなく、長期的なコスト対効果を見極めることが大切です。自社の業務に合ったツールを選び、少しずつ対象範囲を広げることで、効率的に効果を得られるでしょう。

まとめ

RPAは、人事の定型業務を効率化しながら、部門全体の生産性と品質を底上げする実行力のある手段です。大切なのは、学びと実践を小さく素早く回し、成果を可視化しながら社内に定着させることです。本記事で示したステップと観点を、自社の環境に合わせて着実に進めていきましょう。

- まずは基礎を押さえ、主要ツール(UiPath/WinActor/Power Automate)の特性を理解し、対象業務を洗い出します。

- 小規模な社内プロジェクトで確実に成果を出し、運用・保守を含めた体制づくりへつなげます。

- 学習コミュニティや勉強会、X(旧Twitter)やLinkedInを活用し、最新情報と実務の知見を継続的に取り込みます。

将来的には、AIや機械学習との連携により、判断を伴う処理やデータ活用まで自動化の範囲を広げられます。業務の可視化・標準化と合わせて推進することで、RPAは人事DXの有力な基盤になります。社内への具体的な展開やツール選定、推進体制の設計にお悩みの際は、客観的な視点からの支援もご検討ください。実務に寄り添った進め方で、成果の最大化を後押しします。

人事DXのお悩みはアクシアエージェンシーへ

採用に関する総合コンサルティングを行っているアクシアエージェンシーでは、採用業務に関するDX化のお手伝いをしております。業務効率化だけではなく、母集団形成や採用コストの削減など、あらゆる観点での支援が可能です。

・面接調整や進捗管理に、毎日追われている

・スカウトや選考対応が、担当者に依存して属人化している

・採用データはあるのに、改善につながっていない

このようなお悩みをお抱えの企業様はぜひ一度、お話しをお聞かせ下さい。状況を整理し、問題・課題を把握する段階からはもちろんのこと、導入後もより良い採用活動に向けた効果改善などのサポートも行います。

アクシアエージェンシーの人事DXサービスの特徴

.jpg)

企業のニーズや状況に合わせた

ツールのカスタマイズが可能

アクシアエージェンシーは、採用までのプロセスを一気通貫で支援。BIやATS、AI、RPA、API連携を活用し、企業ごとの課題に応じた運用設計も専任チームが柔軟に対応します。

データドリブンで

改善が“感覚”から“戦略”に変わる

属人的な採用活動を、KPIダッシュボードを活用してデータ起点の戦略型業務へ転換。リアルタイムで状況を可視化し、“なんとなく”の施策から脱却できます。

仕組みの“導入”だけで終わらない

伴走型パートナー

ツール導入で終わらせず、実務への落とし込みから運用定着までを伴走支援。業界や体制に応じて柔軟に設計し、“使われないDX”を防ぎます。

貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!