新任管理職に必要な「マネジメントの基本」とは?

会社の未来を担う次世代のリーダーを育てるには、単なる教育だけでなく、実務と連動したマネジメント力の開発が欠かせません。特に、新任管理職となる若手層は、プレイヤー時代とは全く異なる視点や心構えを求められ、「なぜ役割が変わるとこんなに難しく感じるのか?」という質問を抱えることが多いのが現実です。

こうした課題に対し、研修という共通の機会を通じて認識を揃えることは、チーム全体の生産性向上にもつながります。中でも、会社全体のエンゲージメント向上や人材養成に直結するのが新任管理職研修です。OJTでは補いきれないマネジメントの基礎から、チームビルディング等の対人スキルまで、幅広い内容を扱うこの研修は多くの企業で重視されています。

本記事では、相談の多い導入のタイミングについてや、参加者の特徴に合わせた構成の工夫、さらにはゴール設定やフォローアップの詳細に至るまでを整理。必要な場面に応じて役立つ情報を体系的にご紹介しながら、貴社にとっての最適な育成の参考になる内容をお届けします。

新任管理職研修の基本概要

新任管理職にとって、マネジメントという新たな役割に踏み出すことは、大きな転機です。プレイヤーとして成果を出してきた経験があっても、チームを率いる立場となると求められる視点やスキルはまったく異なります。そのため、現場で迷いながら進むのではなく、あらかじめ基本を体系的に学ぶことで、スムーズなスタートを切ることが重要です。

ここでは、新任管理職研修の目的や意義、そして誰に向けてどのように実施すべきかを整理し、企業としての人材育成のスタート地点を明確にしていきます。

研修の目的と重要性

新任管理職研修では、管理職としての役割を正しく捉えたうえで、実務に直結するマネジメントスキルを習得することが主な目的となります。特に、プレイヤーからマネージャーへの転換期にある方にとっては、OJTだけでは得られないマネジメントの本質を体系的に学ぶことが重要です。

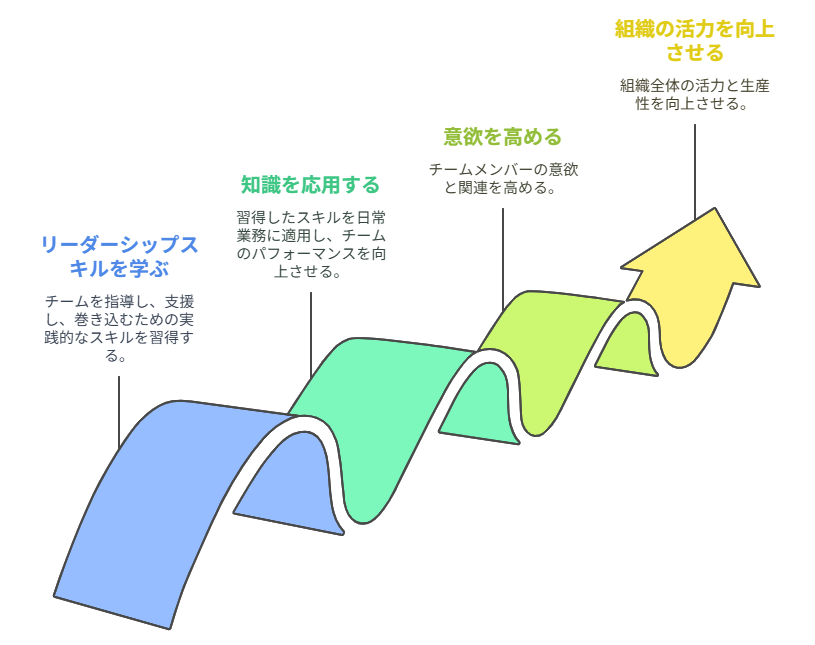

管理職には、日々の業務を遂行するだけでなく、チーム全体の力を引き出し、成果を高めるための視点が求められます。そのためには、どのように指導し、支援し、チームを巻き込んでいくかという実践的なスキルが必要です。研修では、そうした力を現場でどう活かすかに重点を置き、役立つ知識や考え方を浸透させていきます。

また、研修を通じて自身の担当業務への理解が高まることで、仕事への意欲や関わり方にも良い変化が生まれ、結果として組織の活力向上にも寄与します。学ぶ意義を参加者自身が感じられるよう、目的を明確にし、納得感を持って取り組んでもらう設計が求められます。

受講対象者の特定

新任管理職研修を効果的に実施するには、まず誰のための研修かを明確にすることが大切です。受講対象者を正しく見極めることで、より適切な内容設計やグループ構成が可能になります。一般的に対象となるのは、昇格直後の管理職や、今後マネジメント業務を担うことが想定される中堅社員です。業務知識がある程度備わっていることが望ましく、それを土台としてマネジメントスキルを習得していく構成が理想的です。

また、事前に対象者が抱える課題や悩みを把握しておくことも必要不可欠です。部下育成への不安や、チーム運営に関する戸惑いなど、よくあるテーマをあらかじめ研修内容に反映させることで、より実感のある学びを提供できます。

研修の効果を高めるためには、単発で終わらせず、定期的に実施することも効果的です。例えば、初回研修の数か月後にフォローアップ研修を行うなど、継続的に学びを振り返る仕組みを設けることで、知識やスキルの定着率が高まり、現場での実践にもつながりやすくなります。参加者が継続的に成長を感じられる設計が、研修全体の成功に大きく寄与します。

新任管理職が抱える主な課題

多くの社員が「評価されて昇進したはずなのに、なぜか管理職になってから仕事がうまく回らなくなった」と感じます。その原因の一つは、管理職とプレイヤーとでは求められるスキルや視点がまったく異なるためです。これまで成果を出してきたやり方が、突然通用しなくなるのです。

プレイヤー時代は、自分のタスクに集中して、スピードや精度で結果を出すことが求められました。しかし、管理職になると、他の誰かに任せて動かすことが求められるようになります。自分一人で完結する仕事から、チームで動き、成果を出す立場へと変わるのです。にもかかわらず、周囲からはこれまで通りにできるだろうという前提で期待が寄せられます。十分な引き継ぎや準備期間が与えられないまま、いきなりマネジメントや部下育成の責任を背負うことも珍しくありません。特に中小企業では、部長や上司からの支援が限られていることも多く、新任管理職が孤立感を抱えたまま試行錯誤している現場も多く見られます。

ここでは、そんな新任管理職が最初に直面する代表的な課題を2つに分けて詳しく解説していきます。

業務遂行と部下の管理で遭遇する難しさ

管理職に昇格した直後に、多くの人が感じるのが「業務の全体像が見えにくい」「部下にどう関わっていいかわからない」という戸惑いです。これまで個人で成果を出していた経験がある人ほど、つい自分で抱え込んでしまったり、現場の細部にまで手を出しすぎてしまったりする傾向があります。

しかし管理職の役割は、仕事を自分でやることから任せて動かすことへのシフトです。そのためには、まず業務の流れを正しく把握し、どこで誰がどのような課題に直面しているのかを俯瞰する力が必要です。ただし、部門全体の状況を把握することと、部下一人ひとりの状態に気を配ることは、両立が難しい側面もあります。

また、現代の職場では、人事や労務の観点からも高い意識が求められます。特にハラスメントに関するリスクは見過ごせません。悪気がなくても言葉選びひとつで問題になるケースもあるため、指導やフィードバックを行う際には「どう伝えるか」に注意が必要です。

中小企業などで部長や上司の支援が少ない場合、新任管理職自身の取り組み方が組織全体の空気に大きく影響します。業務と人材の“両方を見る”という難しさに対して、自分なりのスタンスを早期に確立することが求められます。

リーダーシップの発揮に関する悩み

新任管理職が直面する大きな課題の一つが、「どうすればリーダーとしてチームを導けるのか」という悩みです。多くの方が、昇進によって管理職という立場を得たものの、自分がどのようなリーダーであるべきかを明確に描けずに戸惑いを抱えています。

リーダーシップを発揮するために求められる要素

プレイヤー時代は、自分の成果がそのまま評価につながりました。しかし、管理職は自らの働きだけでなく、チームとしての成果によって評価される役割を担っています。そのためには、メンバーの主体性を引き出し、自分から動きたくなるような環境を整える必要があります。一人ひとりの特性を理解し、的確に声をかけたりサポートしたりすることで、信頼関係が育まれていきます。

また、自らの姿勢や振る舞いを見直すことも重要です。メンバーは、日々の言動や判断から「この人についていけるかどうか」を見極めています。リーダー自身が率先して課題に向き合い、誠実な姿勢でチームに向き合うことで、自然と信頼は高まっていきます。

さらに、チームビルディングの視点も欠かせません。ただ業務を分担するのではなく、メンバー同士が連携しながら課題に取り組むチームづくりが求められます。お互いを理解し合い、補完し合える関係性が築かれているチームは、成果の質もスピードも格段に上がります。

リーダーとしての「あり方」や「導き方」に悩むのは当然のことです。大切なのは、型にこだわらず、自分自身のスタイルを模索し続けること。その姿勢が、結果的にチームを力強く導くリーダーシップへとつながっていきます。

新任管理職研修の2つの目的

新任管理職研修には、大きく分けて2つの明確な目的があります。1つ目は「管理職としての役割や責任を深く理解すること」、そして2つ目は「マネジメントに必要な実践的スキルを習得すること」です。これらは単なる知識習得にとどまらず、現場で即活かせる力へとつなげていくために不可欠な要素です。

以下では、まずなぜこの2つが必要なのかについて確認したうえで、それぞれの学びの内容を見ていきます。

なぜこの2つの目的が必要なのか?

1. これまでの経験が通用しない壁に直面するから

プレイヤー時代のスキルややり方が、管理職になると通用しなくなることが多くあります。まずは自分の役割や責任がどう変化したのかを正しく理解し、新しい視点を持つことが欠かせません。

2. 組織成果を左右する「マネジメントの質」が問われるから

管理職には、個人の力だけでなくチーム全体を導く力が求められます。的確なマネジメントスキルを習得することで、組織全体のパフォーマンスを高めることができます。

3. 本人の自信と定着率を高めるため

初期の不安や迷いを早い段階で解消することは、本人の自信につながり、離職防止にも効果があります。学ぶ意義を感じられる設計が重要です。

管理職としての役割理解の深化

管理職に就いたばかりの時期は、「具体的に何を求められているのか」が曖昧になりがちです。そのため、まずは、自分に求められている責務や立ち位置を正しく捉えることが欠かせません。研修では、業務のプロセス管理や財務、労務管理といった領域について、基本からしっかり整理して学びます。

また、単に部下を管理するだけでなく、企業内での自分の立場を理解し、幹部や役員との連携の仕方を学ぶこともポイントです。中間管理職である課長職やプレイングマネージャーとして、現場と経営層をつなぐ役割を果たす上では、部門全体の動きを把握し、改善を促す視点が求められます。

さらに、コンプライアンスに対する理解も欠かせません。チームを導く立場として、組織全体のリスクを回避する意識を持つことは、信頼されるマネージャーへの第一歩です。

マネジメントスキルの習得

管理職として成果を出すためには、マネジメントスキルを実務に活かせる形で習得することが不可欠です。まず必要なのは、経営やビジネスに関する基礎知識を身につけ、自身の業種に合わせた判断や対応ができる力を養うことです。日常業務を無理なく整理し、計画的に進めるためには、時間管理やプロジェクトの進行管理といった実務スキルの習得も欠かせません。自分の時間をどう使い、チーム全体の動きをどう最適化していくか──その判断力と実行力は、マネジメントの要といえます。

さらに、チームメンバーのモチベーションを高める手法を学ぶことも欠かせません。管理職の言動や働きかけひとつで、現場の空気が大きく変わることもあります。信頼関係を築き、個々の力を引き出しながら成果へと導くためには、マネジメントスキルの習得を通じて、自分のスタイルやマインドを醸成していくことが求められます。

研修プログラムと実践アプローチの全体像

新任管理職研修を効果的なものにするためには、「何を学ぶか」と同時に「どのように学ぶか」も重要です。管理職としての基本的な役割を理解することに始まり、業務に活かせる実践的なスキルの習得、さらには実際に行動へ移すための学びの仕組みまで、一貫した設計が求められます。

ここでは、研修の構成を「基礎から応用へ」「理論と実践の融合」「体験による気づきと行動変容」という3つの視点で整理し、それぞれの目的と効果的な進め方をご紹介します。これにより、単なる知識の習得にとどまらない、現場で活かせる研修プログラムの全体像が見えてきます。

基礎から応用へつなげるカリキュラム設計

新任管理職向けのカリキュラムは、「基礎編」と「応用編」に分けて段階的に学びを積み上げる構成が効果的です。まずは基礎をしっかりと固め、その後、実務に即した応用力を養う流れが理想です。

基礎編:管理職としての基本的な役割と理念を理解する

基礎編では、管理職としての役割や理念、考え方の原則を明確に理解することから始めます。以下の内容に焦点を当て、管理職に必要な基本的な視点を身につけます。

- マネジメントの本質を理解

マネジメントの基本的な概念や役割について学び、組織内での管理職の位置づけを理解します。 - 役割意識を深める演習

実際の管理職の業務に即したフレームワークを使った演習を行い、マネジメントに必要な判断力や思考力を養います。

応用編:基礎を現場で活かす実践的スキルの習得

続く応用編では、基礎で学んだ内容をどのように現場に活かすかを中心に実践的なスキルを養います。具体的なケーススタディやシミュレーションを通じて、実際の問題解決に必要なスキルを身につけます。

- 組織運営における意思決定

チームや部門の運営において、どのように意思決定を行うか、そのプロセスを実践的に学びます。 - 対人対応力を育成するプログラム

部下や他部門との連携を強化するために、コミュニケーション能力やリーダーシップスキルを高めます。

現代の働き方に対応したスキル習得

また、デジタルトランスフォーメーション(DX)への対応として、現代の働き方に即したスキルも重要です。リモート環境でのマネジメントやクラウドツールの活用を学ぶことで、現場で即役立つ知識を得られます。

- リモート環境でのマネジメント

オンラインチームの管理方法、進捗確認、メンバーとのコミュニケーションを円滑に進めるスキルを学びます。 - ITツールの基本活用

クラウドツールやプロジェクト管理ツールを効果的に活用し、チームの生産性を向上させる方法を習得します。

理論と実践を融合した学びのスタイル

新任管理職は単に知識を知っているだけでは不十分です。実際の業務や人との関わりの中で「どのように使いこなせるか」が問われます。そのため研修では、理論と実務の橋渡しができるように設計することが非常に重要です。

まずは、管理職としての考え方や意思決定の基盤となる理論──たとえば、マネジメントの基本原則、リーダーシップの構造、心理的安全性の意義など──を丁寧に解説します。これにより、受講者は「なぜこの行動が求められるのか」といった背景や根拠を理解しやすくなります。

そのうえで、学んだ理論を自分の言葉や行動にどう置き換えるかという視点で深掘りしていきます。職場の状況や組織風土をふまえて、自らに必要な行動を見つけていくプロセスが大切です。

具体例:リーダーシップ理論を活かした部下との接し方

- リーダーシップ理論と人材育成の視点を組み合わせて

リーダーシップ理論を学び、その理論をどのように部下への接し方に適用するかを考えます。たとえば、部下に対して指示するだけでなく、その自主性を引き出す方法を模索します。 - 組織論と業務管理を基にした意思決定の進め方

組織全体の目標を意識しながら、部門での意思決定をどのように行うかを考える演習を行います。例えば、限られたリソースをどのように配分し、どのように部下に指示を出すべきかをケーススタディを通じて実践します。

また、複数の理論を組み合わせながら、「自分の職場にどう当てはめるか」を考える形式をとることで、知識が実務に近づき、現場で活かすイメージがつかみやすくなります。

体験型の学習で主体性と行動変容を促す

より高い効果を目指すなら、知識を得るだけでなく体験として学ぶことが不可欠です。ワークショップやロールプレイといった体験型の学習は、新任管理職が「自分だったらどうするか?」と考えながら行動する場を提供します。

たとえば、部下とのコミュニケーション場面を模擬的に体験することで、言葉の使い方や相手の反応に応じた対応の仕方を学ぶことができます。また、実際の業務シーンを想定した演習の中で、課題解決のための役割分担や意思決定のプロセスを体感することも可能です。こうした学習によって、管理職として必要な視点や判断の感覚を、実際の行動を通して身につけることができます。

さらに、各セッションの最後には、活動を通じて得た気づきや学びを言語化し、共有する場を設けることで、受講者自身が「学び→気づき→行動」へとつなげやすくなります。日常業務に戻った際にも、自分の行動を振り返る視点を持ち続けられるようになることが期待されます。

実際の研修事例から見る効果的な取り組み

ある企業では、社員数の増加とともに組織体制が整ってきたことを背景に、属人的に行われていたマネジメントや育成を見直し、管理職全体で共通認識を持ち、組織としての一体感を高めることを目的に新任・現任向けの管理職研修を導入しました。

研修内容のポイント

まず管理職の役割理解を深めるための講義が行われました。この講義を通じて、各管理職が自分の職務に求められる役割をしっかりと認識できるようになり、日々の業務に対する意識が向上しました。さらに、エンゲージメントサーベイを活用して、所属組織の課題や状態を客観的に把握し、その結果をもとに組織改善に向けた具体的な方針を見つけ出しました。

また、性格特性レポートを用いたグループワークが行われ、部下本人も交えたセッションを通じて相互理解を促進しました。この活動によって、チーム内での信頼関係が深まり、より円滑なコミュニケーションが生まれるようになりました。研修の中では企業理念に関するディスカッションも行われ、組織の軸を再認識することができ、全員が同じ方向を目指して業務を進められるようになりました。

最後に、コミュニケーションスキルの向上をテーマにしたワークが実施されました。特に傾聴や伝達の技術に重点を置き、実務に役立つスキルを身につけることができ、管理職として部下とのコミュニケーション力が向上しました。

参加者の声(一部抜粋)

「自分が意識できていなかった重要なことに気づけた。日常業務に取り入れていきたい」

「感覚でやっていたことを言語化する機会になり、理論的に整理できた」

「管理職同士で直接意見交換ができたのが良かった」

「心理的安全性の大切さを知り、挑戦しやすい環境づくりを考えるようになった」

「マネジメントの全体像が見えた。今後は意識の幅を広げていきたい」

このように、組織のフェーズに合わせたタイミングで、管理職に必要な役割やスキルを体系的に学ぶ機会を設けることで、実務と意識の両面からの変化が期待できることがわかります。特に、管理職同士の対話の場や“気づき”を促す仕掛けが研修の価値をより高めている好事例です。

研修の到達目標

研修を効果的にするためには、「何を学ぶか」と同じくらい、「どのような成果を目指すか」を明確にすることが重要です。特に新任管理職の研修では、短期間で感じた変化や手応えを重視し、これが長期的な成長の出発点となります。そのため、目に見える成果だけでなく、「今できるようになったこと」や「新たに気づけたこと」を適切に捉える視点が大切です。

また、研修の成果を組織に活かすためには、実務に基づいた具体的な指標を設定し、業績や行動の変化を測る仕組みが必要です。

実際の研修事例から見る効果的な取り組み

新任管理職研修では、限られた時間の中で「明日から使える力」を育てることが求められます。そのためには、研修の開始時点で、参加者自身が「自分は何を得たいのか」「どう変わりたいのか」という目標を明確に持つことが大切です。

目標を明確にすることの重要性

研修内容も、それぞれの目標とつながるように設計することで、理解と行動への変換スピードが高まります。たとえば、チームマネジメントの基本や、部下とのコミュニケーションのとり方、日々の業務の優先順位づけなど、短期間でも成長を実感しやすいテーマを優先的に扱うことが効果的です。

小さな気づきが長期的な成長に

もちろん、人材育成は本来、時間をかけて取り組むべき長期的なプロセスです。すぐに目に見える成果が出るとは限りません。しかしその一方で、研修を通じて得られた小さな気づきや、これまでとは違う一歩を踏み出せたという事実にも、大きな意味があります。

短期間での行動の変化や考え方の転換といった“研修中に生まれた成果”にもしっかり目を向けることが大切です。それが積み重なることで、やがて長期的な成長へとつながっていきます。

実務に基づく成果指標の設定

成果を評価するうえでは、目に見える「実績」や「行動の変化」をどのように捉えるかが重要です。そのため、研修内容と連動した具体的な成果指標を設定し、達成度を可視化できる仕組みを作る必要があります。

組織の目標に連動した評価項目の設定

まずは、組織や事業部ごとの目標と連動する形で、研修成果を測る評価項目を定めましょう。例えば、以下のように職種ごとの特性に応じた評価項目を設定することが効果的です。

- 営業部門:目標達成率、商談化率

- マーケティング部門:施策の企画数、顧客反応率

- 管理職:部下との面談実施数、会議の運営改善

数字以外の成長も評価対象に

また、数字だけでは見えにくい成長を捉えるために、管理職としての行動レベルの変化を評価対象に含めることも重要です。

- 部下との面談実施数

- 会議の運営改善

- 部下のフィードバックを反映させたアクションプランの実行

成果指標を設定する際は、業界や組織のミッションに照らして実務との接続点を意識しましょう。単なる研修で終わらせず、研修内容が事業の遂行に貢献する視点を持たせることが、法人全体としての価値ある取り組みへとつながります。

研修を通じて得られるスキル

管理職として組織を動かすためには、単なる知識だけでなく、現場で実践できるスキルが欠かせません。特に新任の段階では、自身のマネジメントスタイルがまだ定まっていないケースも多く、意識的にスキルを育てていくことが求められます。

ここでは、管理職としての役割を果たすうえで中核となる「戦略的思考力」と「チームビルディング能力」に注目します。これらは、組織の方針を決定したり、部下との信頼関係を築いたりといった、日々の意思決定やマネジメントのあらゆる場面で必要とされる力です。研修では、こうしたスキルを体系的に学び、実際の業務に活かせる形で身につけていくことを目指します。

戦略的思考力の重要性

管理職には、日々の業務遂行だけでなく、チームや部門全体の方針を考え、より良い方向へ導いていく役割が求められます。そこで欠かせないのが、戦略的な思考力です。これは、目の前の課題を“どのように解決するか”に加え、“なぜその課題が起きているのか”を多角的に考える力とも言えます。

特に、部署の目標設定や施策立案を行う場面では、現状把握から課題の抽出、対応策の選定までを論理的に組み立てる力が求められます。また、他部門と連携する際にも、組織全体の流れを意識しながら判断を下す思考の筋道が必要になります。

研修では、基本的な思考のフレームワークや意思決定のパターンを学ぶことで、自分の考え方を整理しやすくなります。たとえば、ロジカルシンキングの基本構造や、課題を階層的に分析する視点などを活用しながら、実際の業務に照らして考えるトレーニングを行います。

また、新しいアイデアや改善策を主体的に提案できるようになるためには、「問題に気づき、自分の頭で考える」マインドが重要です。状況に応じて視点を切り替える柔軟さと、最善策を導くための構造的な思考が、戦略を策定するうえで大きな力となります。

チームビルディング能力

現代の管理職にとって、もう一つ重要なスキルは「チームビルディング能力」です。業務を円滑に進めるためには、メンバーとの信頼関係や協力体制が不可欠であり、管理職にはその基盤を築く役割が求められます。

信頼関係の構築と役割分担

たとえば、新しいプロジェクトを立ち上げる際や、異動によって新しいチームをまとめる場面では、早期に信頼を築き、メンバーの関係性や役割分担を明確にしていく必要があります。業務上のトラブルやコンフリクトが発生した際にも、チームとしてのまとまりを保ち、建設的に解決に導く力が求められます。

多様性を活かすチーム運営

研修では、まずメンバーとの関わり方や声のかけ方が信頼構築にどう影響するかを理解し、立場やバックグラウンドの異なるメンバーの強みを見極め、チーム全体で補い合えるように役割を整える視点も学びます。また、ダイバーシティに対する理解と、それを具体的な行動につなげる力も育みます。これにより、個々の特性を活かすコミュニケーションや、バランスの取れた対話を進めることで、チーム全体の力を引き出せるようになります。

チームビルディングは単に「仲が良い状態」をつくることではなく、「目的に向かって協働できる状態」を整えることが重要です。研修を通じてその基盤を作り、自信を持って現場に戻れるように導いていきます。

メンタルヘルスとストレスマネジメントの基礎知識

研修の目的やスキル、アプローチを整理したうえで忘れてはならないのが、「人を支える立場に立つ管理職自身の心の健康」です。管理職は日々のプレッシャーの中で部下や組織を支える役割を担っており、特に新任の段階ではストレスや心身への負担を抱えがちです。だからこそ、メンタルヘルスやストレスマネジメントの基本的な知識を身につけることが重要です。

また、セルフケアだけでなく、部下の変化に気づき、適切にサポートする「他者ケア」の視点も欠かせません。ここでは、心の健康を守りながら健全な組織運営を行うための基本的な考え方と、職場づくりのアプローチについて解説します。

管理職としてのセルフケアと他者ケアの視点

管理職自身が健やかでいることは、チーム全体の安定と生産性を維持するための前提です。ストレスや不調を抱えたままでは、冷静な判断や適切なマネジメントが難しくなるため、まずはセルフケアの重要性を理解することが必要です。

セルフケアとしては、日常的な生活習慣の見直しに加え、感情のセルフマネジメントや思考の整理といった「心のメンテナンス」が挙げられます。たとえば、ストレスを感じた際の自分の反応パターンを把握しておくことや、定期的な振り返りの習慣を持つことは、有効なストレス対策につながります。

一方で、管理職には部下の変化に気づき、必要に応じて適切な声かけや支援を行う「他者ケア」の視点も求められます。無理をしている様子や普段と異なる態度など、小さな変化を見逃さず、早期対応につなげることが、職場のメンタルヘルス維持につながります。

健康的な職場づくりのための具体的アプローチ

メンタルヘルスやストレスマネジメントは、個人の努力だけでなく、職場環境そのものを整えることが大きな効果を持ちます。管理職には、部下が安心して働ける風通しのよい環境をつくる力が求められます。

たとえば、適切な業務配分や目標設定、定期的な1on1ミーティングの実施、柔軟な働き方の導入といった制度設計は、ストレス軽減に直結します。また、心理的安全性を確保するために、日頃からオープンな対話を促し、意見を言いやすい雰囲気をつくることも効果的です。

こうした環境整備に加え、外部の相談窓口や専門家との連携など、組織としての支援体制を整えることで、問題の深刻化を防ぎ、早期解決につなげることができます。健康経営や働き方改革が進む今、管理職の果たす役割はますます大きくなっているのです。

新任管理職研修の実施方法

新任管理職研修を効果的に運用するには、「誰が教えるのか」「どの形式で行うのか」といった実施方法の選定が極めて重要です。研修の目的や受講対象者の状況に合わせて、内部研修と外部講師の使い分け、さらにはオンラインと対面式といった形式の選定まで、さまざまな判断が求められます。

ここでは、研修を現場で成果につなげるために欠かせない2つの視点「講師の選定」と「実施形式の違い」について解説します。

内部研修と外部講師の選定

新任管理職研修において、まず検討すべきは「誰から学ぶか」という講師の選定です。社内の人材を講師とする内部研修は、自社の組織風土や業務フローを深く理解したうえで進行できるという強みがあります。特に、自社で長年活躍してきたリーダー層の体験談やノウハウは、実践的で共感性の高い学びとして受講者に響きやすい傾向があります。

一方、外部講師を招く場合は、マネジメントや人材育成に関する専門知識に加え、業界に対する深い理解や法人向け研修の実績があるかを確認することが重要です。特定の業界や立場に応じた対応力を持つ講師であれば、研修の内容をより実践的に落とし込むことができます。

いずれの形式でも、まずは社員自身の課題やニーズを丁寧に把握し、それをもとに自ら研修内容を検討・設計する姿勢が欠かせません。内製・外部派遣のどちらを選ぶにせよ、「社員研修を自社の文化にどう適合させるか」を意識したアプローチが成功の鍵となります。

オンラインと対面式の違い

研修を実施する形式について、オンラインと対面式では得られる効果や特性が大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、適切に選択することが重要です。

オンライン研修のメリット

- 参加者の場所や時間に柔軟に対応できる

- テレワークや分散拠点で働く社員にとって受講しやすい

- 移動や拘束時間の軽減

オンライン研修は、このようなメリットがあり、遠隔地の社員や移動時間を削減したい場合には、非常に有効です。

対面式研修のメリット

- 現場ならではの緊張感や集中力が生まれる

- 受講者同士のリアルな相互作用が学びを深める

- グループワークやロールプレイなどの双方向型コンテンツに強み

特に、チームワークやリーダーシップを体験的に学ぶ際には、対面式が効果的です。

研修をどちらの形式で行うかは、内容や目的、受講者の状況によって最適な形が変わります。たとえば、制度や理論のインプット中心ならオンラインが有効ですが、リーダーシップやチームマネジメントの体感型研修には対面式が適しています。

最近では、両者の特長を組み合わせたハイブリッド型の研修も注目されています。時代の流れや受講者の働き方に応じて、柔軟に形式を選びながら進めていくことが、現場に定着する研修の進め方といえるでしょう。

研修の効果を高めるためのフォローアップ

新任管理職研修は、受講して終わりではありません。真の成果は、研修後に現場でどのような行動変容が起きたか、そしてそれがどれだけ持続されているかによって測られます。だからこそ、研修後のフォローアップ体制は、学びを定着させるうえで不可欠なプロセスです。

ここでは、研修効果を最大限に引き出すための「アクションプラン策定」と「成果の振り返り」について、それぞれの実践ポイントをご紹介します。

研修後のアクションプラン策定

研修で得た知識やスキルを、現場で活かすためには、受講直後のタイミングで具体的なアクションプランを策定することが重要です。計画の中では、目標や行動項目を明文化し、「いつまでに何を行うか」という実行ステップを明確にしておく必要があります。

その際には、アセスメントツールなどを活用して、自身の現状を客観的に把握したうえで、どのような成長を目指すのか、どの行動を改善していくのかを明らかにすることが効果的です。

また、策定した方針は一度きりで終わらせず、定期的に見直してアップデートすることが大切です。業務の変化や組織の方針転換に応じて柔軟に対応することで、計画が“机上の空論”にならず、現場での実効性を持ち続けられます。アクションプランを通じて、個人の成長だけでなく、チーム全体への影響も視野に入れた“育成の連鎖”をつくることが、フォローアップの本質といえるでしょう。

定期的な成果の振り返り

研修の効果を確認し、次の改善へとつなげるためには、定期的な振り返りのプロセスが欠かせません。振り返りを通じて、研修の成果をしっかりと見直し、次のステップへとつなげていきます。

進捗確認とアクションプランのブラッシュアップ

まずは、行動記録や業績データ、フィードバック内容などをもとに、どのような変化が起きたのかを客観的に評価します。振り返りの中では、研修後に設定したアクションプランの進捗を確認し、当初の目標に対してどこまで行動できているかをチェックすることが重要です。行動の成果だけでなく、継続できているか、実務に適合しているかなども含めて見直しを行いましょう。

進捗状況や現場の変化に応じて、アクションプランの内容をブラッシュアップしていくことも大切です。一度決めた計画に固執せず、より効果的な手法や目標に更新していく姿勢が、継続的な成長につながります。変化を分析する際は、単に結果だけを見るのではなく、「何がうまくいったか」「何が機能しなかったか」という要因にも注目し、成功要因と課題の両面を整理します。

成果の見直しと組織戦略との連携

さらに、こうした成果は人事評価の仕組みとも連動させることで、管理職自身の成長だけでなく、組織の人材戦略としても一貫性を持たせることができます。結果の見直しや共有を“繰り返しのサイクル”として組み込むことで、継続的な改善と成果の定着が図れるようになります。

研修は単発のイベントではなく、育成の出発点です。その効果を組織全体に広げるには、振り返りとアップデートを含んだ仕組みづくりがカギを握っています。

新任管理職研修の実施タイミング

新任管理職研修の効果を最大限に引き出すには、「いつ実施するか」が非常に重要です。特に、一般社員から管理職へ昇進するタイミングは、業務の視点や求められる役割が大きく変わる転機であり、この変化を正しく理解し、受け止める準備が必要とされます。

また、企業が変革期を迎えている場面でも、管理職に求められる役割やスキルは一層高度なものへと進化します。こうした節目の時期に合わせて研修を行うことで、管理職としての役割意識を高め、変化に対応できるリーダーを育てることが可能になります。

ここでは、「昇進直後」と「組織の変革期」という2つの重要なタイミングに着目し、それぞれの背景と研修の意義について解説します。

昇進直後の研修の必要性

新任管理職にとって、一般社員からの昇進は、立場や期待される行動が大きく変わる節目です。これまで「与えられた業務を遂行する」ことが主な役割だったのに対し、管理職になると「チームを動かし、成果を出す」「組織の方針を現場に落とし込む」といった、より広い視野と責任が求められるようになります。

役割の変化と意識の切り替え

このような役割の変化を理解し、自分自身の意識と行動を早い段階で切り替えるためにも、昇進直後のタイミングでの研修は非常に効果的です。特に、管理職としてのミッションや部下育成、意思決定の基準など、「これまでとは何がどう違うのか」を体系的に学ぶ機会を持つことで、スムーズな移行が可能になります。

また、昇進したばかりの段階では、まだ現場との関係性が大きく変化していない分、信頼関係の構築や人間関係の再設定も進めやすい時期です。この段階で研修を通じてマネジメントの基本や関係構築のポイントを理解しておくことで、後々のコミュニケーションや育成も円滑に進みます。

成長への道筋を描く

加えて、事前準備や振り返りの場を設けることで、自身の強みや課題に気づき、成長に向けた道筋を描くきっかけになります。役割の変化を“ただの肩書きの変化”で終わらせず、行動に結びつけるためには、昇進直後の研修が極めて重要な意味を持つのです。

組織の変革期における研修

市場や顧客ニーズ、働き方の変化など、外部環境の変動が激しい今、企業には絶えず変革が求められています。こうした変革期には、組織全体のビジョンの再設定や、社員の意識改革が必要になるため、それに対応した管理職研修の実施が不可欠です。

変革期における研修では、単なる制度や業務の変更点を伝えるだけでなく、「なぜ今この変化が必要なのか」「どのように行動を変えるべきか」といった、背景と行動変容をセットで伝えることがポイントになります。これにより、管理職が現場での変化の推進役として機能しやすくなります。

また、環境の変化に応じて研修内容も柔軟に設計・調整することが求められます。業種や部門によって重点ポイントは異なるため、法人ごとの組織風土やこれまでの施策を踏まえたカスタマイズが効果を高めます。さらに、研修を通じて新たな考え方や働き方を浸透させることは、変革を“一過性のもの”ではなく、組織文化として根づかせるためにも非常に有効です。組織の方向転換を成功させるには、管理職の意識とスキルのアップデートが土台となるのです。

新任管理職研修の落とし穴とその回避法

新任管理職研修は、知識やスキルを習得するだけでなく、現場での実践に確実につなげていくことが重要です。しかし、どれだけ内容が充実していても、設計や進め方によってはその効果が半減してしまうことも少なくありません。特に、参加者の背景や課題が多様な管理職研修では、“画一的なカリキュラム”や“納得感のない内容”がつまずきの原因になりがちです。

また、これまでの研修でうまくいかなかった事例を振り返ることも、より良い育成や職場づくりにつなげるうえで欠かせない視点です。過去の経験を活かしながら、柔軟性と実効性を兼ね備えたプログラム設計を目指すことが、現場に根づく学びを実現する鍵となります。

研修カリキュラムの柔軟性とバランス

新任管理職研修の失敗例としてよく見られるのが、「内容を詰め込みすぎて理解が追いつかない」「参加者の課題に合っていない」というカリキュラム設計のミスマッチです。特に、異なる部署・業種・キャリアステージの参加者が集まる場では、一定の柔軟性と個別性が必要です。

そのためには、基本的な知識やスキルを押さえつつ、応用や選択型のプログラムも取り入れることで、個々の課題に対応できる構成が求められます。たとえば、eラーニングを活用して、自律的に深掘り学習できるコンテンツを用意することで、参加者が自分に合ったペースとテーマで学べる環境を整えることが可能です。

研修の目的と参加者の学びの関係

また、納得感のあるカリキュラムは、参加者の学習意欲を大きく左右します。学びの目的が明確で、自分の業務やキャリアと直結していると感じられる内容であれば、受講後の行動変容にもつながりやすくなります。

研修の場を「同じ立場で悩みや期待を共有する」機会として活用することも大切です。新任管理職同士で視点を揃え、組織全体のマネジメントレベルを引き上げていくためには、こうした目線合わせの時間が非常に効果的です。立場の近い仲間から刺激を受けることで、自分の強みや課題にも気づきやすくなります。

ダイバーシティを意識した研修設計

ダイバーシティを意識した研修設計では、異なるバックグラウンドや価値観を持つ参加者同士が学び合い、尊重し合える環境を作ることが大切です。具体的には、グループワークやディスカッションを通じて、参加者が自分の視点をシェアし、他者の意見に耳を傾けることができる場を提供します。

これにより、さまざまな視点を取り入れた学びが深まり、チーム全体の協力や創造力が高まります。また、参加者が自分の価値観や意見を尊重されると感じることで、学習意欲も向上し、組織全体の学びの質が高まります。

過去の事例から学ぶ失敗要因

研修をより良いものにするためには、過去の事例に学ぶ姿勢が欠かせません。新任管理職研修においても、「何がうまくいかなかったのか」「何が改善につながったのか」といった経験を共有することで、育成の質を高め、より良い職場環境づくりにつなげていくことができます。

たとえば、業務が忙しくて研修の学びを実務に活かせなかった、内容が実情と合わず現場で孤立してしまった――そういった事例を、事前に資料として用意し、ディスカッションの素材として活用することが効果的です。実際に起きた現場の声を反映させることで、参加者の納得感や実行力が高まります。

また、失敗事例は「やってはいけないことを学ぶ」だけでなく、「どうすればより良くできるか」を考える出発点になります。たとえば、コラム形式で経験談を共有したり、他部署の成功例と比較してみたりと、ケーススタディの工夫次第で多くの学びが得られます。

こうした取り組みは、単なるノウハウの伝達ではなく、組織全体の育成文化や風土を見直すきっかけにもなります。過去に向き合うことで、未来の人材育成と職場づくりが変わっていく。研修の価値を広げるための重要な視点です。

まとめ

新任管理職は、会社の中核としてチームを支えながら、後輩や若手の成長を促す役割を担う重要な存在です。しかし、その責任を果たすには、知識や経験だけでなく、マネジメントに対する明確な認識と行動の転換が必要になります。

本記事で紹介した新任管理職研修は、知識の習得にとどまらず、職場の実情に応じた柔軟な対応力や、組織運営に役立つ視点を育てる設計になっています。参加者がゴールを見据え、自律的に取り組めるような計画づくりや、成果を振り返る仕組みづくりも紹介しました。

また、メンタルヘルスやダイバーシティへの配慮、チーム内での共通理解の形成など、今後のマネジメントに不可欠な要素も多く含まれており、会社全体の風土づくりにも関連します。こうした視点を研修設計に組み込むことで、教育効果はより大きなものになるでしょう。

貴社にとって最適な設計を行うためにも、他社事例や専門家への相談を取り入れることで、より実効性の高い研修運用が実現できます。本記事がその一歩となり、より良い職場づくりと次世代のリーダー育成のヒントとなれば幸いです。

若手も管理職も、成長を実感できる研修を

「何年も同じ研修を繰り返しているけど効果が出ているのかな?」

「研修後の振り返りがないから、学びが定着しない気がして…」

「OJTをやって終わりだけど、それだけで成長を促すのは難しい」

若手や管理職の育成は、どの企業にとっても大きなテーマです。「新人がなかなか定着しない」「OJTだけでは限界を感じる」など、同じようなお悩みを抱える企業も少なくありません。

アクシアエージェンシーの研修サービスは、そうした声に寄り添いながら、現場で本当に役立つ力を育てることを大切にしています。

アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴

- 一度きりで終わらない研修設計で、学びを定着させる仕組みを提供

- 動画やフォローアップで、現場での行動変化まで伴走

- 採用支援から育成・定着まで一気通貫で見える人材課題を解決

- 法人営業や人事経験を持つ講師が担当し、現場に即した実践的な学びを提供

研修の形は企業ごとにさまざまです。まずは貴社の状況や課題をお聞かせください。最適な研修プランを一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ責任者

中島 昌宏

1999年株式会社アクシアエージェンシー入社。株式会社リクルートの専属パートナー営業として、HRメディア(新卒・中途採用)を中心に営業および管理職として営業・採用・部下育成などに23年間従事。2022年に研修開発部を立ち上げ、現在は社内及びお客様の研修講師と企画立案に従事。高校時代は野球部に所属し甲子園出場、大学時代には教員免許取得、その後プロゴルファーを目指し研修生を経験。