なぜ人はハラスメントで辞めてしまうのか?

職場における人間関係の悪化や精神的ストレスが原因で、人が静かに離職していく――。その背景には、見えづらく、語られにくい「ハラスメント」の存在があることが非常に多いのです。企業としては、「明確なトラブルは起きていない」と認識していても、水面下では社員が深刻なストレスを抱えていたというケースも少なくありません。しかも、ハラスメントは単なる「個人の性格の問題」ではなく、組織の仕組みや空気感に根づく構造的な課題であることが多いため、放置すれば“連鎖的な離職”や“ブランド失墜”にまでつながりかねません。

では、なぜ人はハラスメントによって職場を去る決断に至るのか?本セクションではその背景、心理過程、企業が見逃しているポイントを多角的に掘り下げていきます。

ハラスメントが「起きているのに見えない」理由

まず、ハラスメントが深刻化しやすい理由の1つは、その存在が外から見えにくいという特性です。

たとえば:

- 上司の“何気ない一言”が、特定の部下には強いストレスとなっている

- 同僚間の悪意なき冗談が、ある人にとっては繰り返しの精神的攻撃に感じられる

- 無視・排除・情報共有の偏りといった「関係性のいじめ」が日常化している

こうした行為は、形式的にはルール違反ではないことが多く、第三者からも判断が難しいのが実情です。また、加害者本人に悪意や自覚がない場合、「ハラスメントとは言えないのではないか」と曖昧なまま処理されてしまうこともあります。

被害者側はそれに対し、

- 「この程度で騒いだら大げさに思われるかも」

- 「自分の感じ方が過敏なのでは?」

- 「相談しても何も変わらないだろう」

と自分を責め、沈黙を選ぶのです。

ハラスメント被害者が抱える心理的負荷

被害者が抱えるのは、単なる「嫌な思い」ではありません。多くの場合、ハラスメントが継続することで以下のような深刻な心理的・身体的ダメージが生じます。

- 慢性的な不安、緊張、自己否定感

- 集中力・思考力の著しい低下

- 睡眠障害、頭痛、吐き気、胃腸の不調

- 出勤前の憂うつ、朝の時間が苦痛になる

- 業務パフォーマンスの低下→評価ダウン→さらに自己否定の悪循環

特に問題なのは、これが静かに進行するという点です。仕事は何とかこなしていても、心の中では毎日「辞めたい」が渦巻いている状態。「誰にも気づかれずに孤立が進む」という現象が、現代の職場で多発しています。

退職までの心理プロセス

ハラスメントにより退職に至るまでの心理過程は、以下のような段階を踏んで進行します:

①違和感フェーズ

最初は「ちょっとした言動」への違和感から始まります。

例:「あれ? なんで自分だけ声かけられなかったんだろう」

②自己抑制フェーズ

「自分の気のせいかも」「相手に悪気はないはず」と納得しようとします。

③内面疲弊フェーズ

だんだんと「自分が悪いのでは」という自責に変わり、無理に笑顔を作るなど感情の抑圧が始まります。

④孤立フェーズ

誰にも相談できず、相談しても理解されないという諦めに至ります。同僚との関係も距離が生まれ、自分だけが職場の中で浮いたように感じ始めます。

⑤離脱フェーズ

「もうここには居場所がない」「これ以上ここにいたら壊れてしまう」という限界状態となり、退職を決断します。この段階になると、どんな引き止めも効果がなくなります。

なぜ企業は気づけないのか?

企業がこのような事態に気づきにくいのは、「明文化された報告やトラブルの発生」がないことに加え、以下のような構造的な盲点があるためです。

- 相談窓口はあるが、心理的に利用しにくい

- 上司自身が加害当事者であるケースもある

- 定期面談が形骸化しており、異変に気づけない

- ハラスメントの定義が曖昧で、組織内に共通認識がない

- 社内文化として「我慢」「空気を読む」傾向が強い

つまり、制度はあるが実効性がない。「声が上がっていないこと=問題がない」と判断してしまうのが最大の誤解なのです。

本音は語られない:表向きの退職理由の危うさ

ハラスメントが原因で退職する社員の多くは、本音を語らず職場を去っていきます。「キャリアチェンジ」「家庭の都合」「一身上の理由」――これらは、企業が安心したいがゆえの“無難な理由”として処理されがちです。

しかし裏側では、

- 上司からの継続的な人格否定

- チーム内での無視・孤立

- 過剰なプレッシャーや暴言

といった具体的なハラスメントが存在していた可能性が非常に高いのです。企業としては「本人が言わなかったから…」で済ますのではなく、退職理由の深層を知る努力と、兆候に気づくための仕組み整備が求められています。

潜在的な“離職予備軍”が組織に与えるダメージ

退職までに至っていないだけで、ハラスメントや人間関係に苦しむ“離職予備軍”が存在する場合、組織に以下のような影響が出ます:

- 心理的安全性の欠如により、アイデアや改善提案が出なくなる

- チームワークの崩壊、連携エラーの頻発

- 若手の育成放棄・メンタリング不全

- 評価者バイアスによる不公平感の蔓延

- 無関心・諦めムードの定着による文化の劣化

これらは、目に見えるコスト以上に、長期的な組織の競争力を奪う要因になりかねません。

ハラスメントが起きる職場に共通する問題とは?

「うちはトラブルが起きたことがないから大丈夫」

「ルールもあるし、研修もやっているから問題ない」

こうした認識は、多くの企業に根強くあります。

しかし、ハラスメントが顕在化していないことと、実際に起きていないことはまったくの別物です。

むしろ、“表面化していない”こと自体が危険な兆候である場合も多く、それは職場内に「声を上げづらい空気」「沈黙を強いる同調圧力」があることの裏返しともいえます。

このセクションでは、ハラスメントが起きやすい職場に共通する組織的・文化的課題を徹底的に掘り下げ、企業が“無意識のリスク”に気づくきっかけを提供します。

曖昧なルールと規定の不在、あるいは形骸化

まず最も基本的かつ深刻な問題は、「何がハラスメントに該当するのか」という共通認識が社内にないことです。

就業規則に「パワハラ・セクハラを禁止する」と書かれていても、それだけでは十分ではありません。

多くの企業では次のような状態が見られます:

- ハラスメントの具体例が社内で共有されていない

- 役職者ごとに“許容ライン”の認識が異なる

- ハラスメント相談窓口の存在すら周知されていない

- 規定はあるが、機能していない(“あるだけ制度”)

このような状態では、被害を受けても「どこに、何を、どう相談していいかわからない」という不安が先に立ち、結果として沈黙を招きます。

また、加害者側に悪気がないケースでも、「注意を受けるまで問題だと気づかなかった」という事態が起きやすくなります。

規定が曖昧・共通認識が不十分な環境は、ハラスメントの温床となるのです。

上司・同僚との人間関係が閉鎖的または固定化している

ハラスメントが起きる職場に多いのが、閉鎖的な人間関係です。

たとえば:

- 数年単位で同じメンバーが固定化されている

- 評価権限を持つ上司に逆らえない空気がある

- 会議でも発言は一部の人に偏っている

- 無意識に“同質性”を求める文化がある

このような状況では、「空気を読む」「目立たないようにする」ことが優先され、自分の意思や不快感を外に出すことが困難になります。

同調圧力の中では、冗談のつもりで言った一言が嫌がらせになっていても、「周囲も笑っていたから問題ない」と誤認されやすくなります。

結果的に、「被害があっても問題視されず、加害者はそれに気づかないままエスカレートする」という構造ができてしまうのです。

制度があっても“使えない”環境

「うちには相談窓口があります」「規定も整えています」

こう答える企業は増えました。

しかし、実際に社員がその制度を“使えるかどうか”は、まったく別の問題です。

制度が実効性を持たない理由としては、以下のような課題があります:

- 相談先が直属の上司や人事部で心理的ハードルが高い

- 相談した人が逆に評価を下げられるケースがある

- 社内ルールが難解で、何がハラスメントか不明確

- 相談後の対応が曖昧で「泣き寝入り」状態が発生する

制度は「作ること」より「使われること」のほうが圧倒的に難易度が高いのです。

このギャップに気づかない限り、社員の安心は得られません。

「制度がある=対策済み」という誤認こそが、組織の最大のリスクです。

管理職の対応力不足と対応のばらつき

ハラスメントが表面化した際の初動対応において、もっとも鍵を握るのは直属の管理職の力量です。

しかし、実際の現場では次のような問題が多く発生しています:

- 指導とパワハラの線引きが曖昧で戸惑っている

- 「ハラスメントは自分には関係ない」と無関心

- トラブルを揉み消すことが“穏便な解決”だと誤解している

- 対応の方法を学んだ経験がない(研修不足)

さらに、部門や部署ごとに対応方針が異なることで、「あの部署は厳しいのに、うちは放置されている」と不公平感が生まれ、社内の信頼が揺らぐという副作用も生まれます。

ハラスメント防止は、法務や人事の問題だけではありません。

現場の“マネジメント力の差”が、企業全体のリスクを大きく左右するのです。

「心理的安全性」が不足している

Googleの生産性調査でも示されたように、チームの成果に最も大きく影響するのは「心理的安全性」だと言われています。

つまり、自分の意見を言っても否定されず、質問や提案が歓迎される空気があるかどうか。

ハラスメントが起きやすい職場は、ほぼ例外なくこの心理的安全性が欠如しています。

その特徴は以下の通りです:

- 会議での発言が役職者に偏る

- 意見や異論が「空気を乱すもの」として扱われる

- 失敗やミスの報告がしづらい

- 冗談や嫌味が“文化”として許容されている

このような文化が根づいた職場では、本音が出ない・不満が溜まる・トラブルが表に出にくいという悪循環が続きます。

その結果として、ハラスメントの芽が放置され、いずれ大きな問題として爆発してしまうのです。

“ハラスメントが起きる職場”から“定着する職場”へ変えるには?

上記のような共通項に当てはまる場合、そのまま放置すればいずれ離職・採用難・ブランド失墜といった経営リスクに直結します。

逆に言えば、これらを意識的に改善していくことで、ハラスメントの温床を断ち、安心して働ける環境=人が定着する職場へと変わっていけるのです。

具体的には:

- ハラスメントの定義・境界線を社内で明確に共有する

- 相談しやすい仕組みと、相談後の対応ルールを整える

- 管理職の役割・行動指針を明文化し、研修で定着させる

- 定期的に職場の心理的安全性を可視化し、対策を継続する

ハラスメント対策は、単なる“制度づくり”ではなく、職場文化の再構築です。

見えない課題に目を向け、“なぜ起きるのか”を理解することが、すべての出発点になります。

ハラスメントによる退職を防ぐために企業ができること

ハラスメントの問題は、企業にとって単なる人間関係のトラブルではありません。

それは、労務リスク、組織文化、従業員満足、採用力、定着率、そして企業ブランドにも直結する、経営上の重大課題です。

特に現在のような人材確保が難しい時代においては、職場のハラスメントを“見て見ぬふり”することは、将来的な人材流出と業績悪化を招くリスクが高いと言えるでしょう。

では、企業はどのような取り組みをすれば、ハラスメントによる退職を防止できるのか。

このセクションでは、現場で実践可能な対応策を、制度面・教育面・風土改革面の3方向から詳しく解説していきます。

明文化された方針と就業規則の整備

ハラスメントの予防・防止の出発点は、企業としての明確な方針を社内で共有することです。

よくある失敗例として、「ハラスメント禁止」とだけ書かれている就業規則がありますが、これでは不十分です。

具体的には:

- パワハラ、セクハラ、マタハラ、アルハラなど多様な種類を明記

- 社員、役員、パートなど全階層が対象であることを明記

- 加害行為だけでなく、容認や黙認も対象となることの明文化

- 社外(取引先・顧客など)との関係でのハラスメントも含む旨

また、違反行為に対する懲戒規定、対応フロー、再発防止措置なども規定に盛り込む必要があります。

こうしたルールがあって初めて、相談・対応・防止すべての基準がぶれなくなるのです。

実効性ある相談窓口とトラブル対応体制の構築

制度としてあっても、「実際に相談されない」状況では意味がありません。

そのため、相談窓口の整備には、以下の視点が不可欠です:

- 利用者が心理的に安心して相談できる体制(例:匿名OK、外部窓口)

- 上司や加害者本人に情報が漏れない配慮

- 相談者を守るガイドラインの明文化(報復行為NG等)

- 社内ポータルや就業規則、朝礼などでの繰り返しの周知

さらに、窓口対応者のスキルも重要です。

「話を否定せず傾聴する」「対応ミスがさらなる二次被害にならないよう配慮する」など、労務知識だけでなく心理対応の訓練も必要になります。

また、ハラスメント相談があった際には、人事・法務・産業医などが連携した“対策本部”のような仕組みが機能することが望ましいです。

複数の視点で事実確認・再発防止策まで設計することで、トラブル処理に一貫性と信頼性が生まれます。

管理職への教育とマネジメント研修の徹底

ハラスメント対応の中で最も多いのが、「本人に悪気はなかった」というケース。

これは、管理職やリーダーが“何がNGなのか”を学んでいない、あるいは理解していないことが主因です。

だからこそ、以下のような研修・教育は不可欠です:

- ハラスメントの定義と具体的なNG行動の共有

- 部下への指導とパワハラの違いの線引き

- ケーススタディによる判断力のトレーニング

- 面談・注意時のコミュニケーションスキル習得

また、集合研修やeラーニングだけでなく、ロールプレイや定期的なフォローアップを行うことで、“知識”から“行動”への定着が期待できます。

さらに、研修受講を昇進条件に組み込むなど、制度としての位置づけを強化することで、社内への浸透度が高まります。

社内の風土改革と心理的安全性の再構築

制度や研修だけでは、根本的な文化の問題は解決できません。

そこで必要になるのが、「職場の空気を変える」風土改革です。

具体的には:

- 社員の声を拾い上げる仕組み(匿名アンケート、ピアフィードバック)

- 日常の雑談や振り返りの場を増やす(1on1、リフレクションミーティング)

- トップや管理職が、ハラスメントに対する明確な姿勢を“発信”する

- コンプライアンスと心理的安全性を軸とした人材評価基準の見直し

これらは一朝一夕で変わるものではありませんが、地道な取組みの継続が「ハラスメントの芽を摘む文化」をつくることにつながります。

メンタルヘルスケアとストレスチェックの活用

ハラスメントの影響を早期に察知するには、メンタルヘルスケアの仕組みも重要です。

- ストレスチェック制度の活用(定期的かつ全社的に実施)

- 産業医との連携体制の強化

- 社外カウンセラーによるフォロー体制の導入

- 社員向けウェルビーイングプログラムの実施

こうした取組みは、ハラスメントに限らず、職場全体の人間関係・環境課題の可視化にも役立ちます。

気づきにくいサインを、制度的に拾い上げる仕掛けを整えておくことが、退職予防に直結します。

ハラスメントによる退職を“自己都合”で済ませてはいけない理由

企業にとって「退職」の処理は日常業務のひとつです。

しかし、その退職理由が「ハラスメント」に関わるものであった場合、単純に“自己都合退職”として処理してしまうことは、リスクの温床となる可能性があります。

本セクションでは、ハラスメントが背景にある退職において、人事が果たすべき適切な対応や、制度・風土改善に向けたヒントをお伝えします。

自己都合で処理することのリスクと落とし穴

ハラスメントが退職の理由となっていた場合、それを本人が明言していなかったとしても、企業側がその背景に気づいていた、あるいは“気づくべきだった”と見なされた場合には、法的・社会的な責任が問われる可能性があります。

たとえば次のようなケースでは、企業の“自己都合処理”が後に問題化することがあります。

- 退職後に労働基準監督署へ申し立てがなされる

- 弁護士やユニオンを通じて「会社都合扱い」に変更を求められる

- SNSや転職口コミサイトなどで“実名企業批判”が拡散される

- 「ハラスメント対応がずさんだった」として訴訟に発展する

こうした事例に共通するのは、人事が退職理由を深掘りせず、形式的に“自己都合”と判断してしまったことに起因する信頼の崩壊です。

退職時に必要な“適切な手続き”と配慮とは

人事として、ハラスメントを理由に退職する社員に接する際には、単なる書類処理だけでなく、心理的・制度的に“適切な手続き”を踏む姿勢が求められます。

1. 本人の意思確認と記録保持

- 「退職理由」を本人の言葉で確認し、記録に残す

- 可能であれば、書面や面談議事録として保存

- 担当者1名だけでなく、第3者(人事・産業医など)を交えた形での確認が望ましい

2. “認める姿勢”と傾聴のスタンス

- ハラスメントの有無について、事実関係を否定するのではなく、感情として受け止める姿勢を持つ

- 本人が「話したい」と感じるまで強要せず、必要に応じて外部相談窓口の利用を促す

3. 退職理由の処理に対する説明責任

- 退職届の内容が「一身上の都合」であっても、社内での扱いを一方的に“自己都合”とせず、検討の余地を残す

- 労務管理上、自己都合で処理せざるを得ない場合にも、「本人の申出によるもの」なのか、「ハラスメントへの企業側の不作為が要因だった」のかは明確に区別する

これらの対応を丁寧に行うことで、万一、後に問題が表面化した場合でも、企業として誠実に対応した証拠を残すことができます。

退職代行サービスの利用が増える背景に企業側の責任がある

近年、「退職代行サービス」を利用して辞める社員が増えています。

その背景には、本人が“直接退職の意思を伝えたくない・伝えられない”ほどの心理的ストレスや会社への不信感があるという深刻な実態が存在します。

特にハラスメントを理由に退職するケースでは、

- 加害者が直属の上司である

- 社内に相談できる雰囲気がない

- これまでの訴えが無視された経験がある

など、「この会社とはもう関わりたくない」と感じてしまう要因が積み重なっていることが多いのです。

ここで企業が問われるべきは、「なぜその社員は退職代行を使うに至ったのか?」という根本原因です。

人事として、代行を使わせない職場にするためにできることは何かを自問し、制度や風土の見直しにつなげるべきなのです。

退職者の声を組織改善に活かす“出口対応”のすすめ

人材の定着率を高めるためには、「入口(採用)」と同じくらい「出口(退職)」に注目する必要があります。

特に、ハラスメントがらみの退職は、組織の課題を浮き彫りにする重要なシグナルでもあります。

おすすめの“出口対応”の実践例

- 退職面談を必須化し、本人の感情と背景を丁寧にヒアリング

- 退職理由分析レポートを四半期ごとに作成し、経営層と共有

- 退職後アンケート(匿名でも可)による職場改善ヒントの収集

- ハラスメントが疑われたケースについては、社外顧問・産業医など中立な第三者を交えて再検討

こうした取組みによって、「辞めた人の声が、辞めない職場づくりに活かされる」という改善サイクルが生まれます。

企業にとってはつらい出来事であっても、“信頼回復のチャンス”として前向きに捉える視点が人事には求められます。

退職予防につながる“効果的な研修”とは?

ハラスメント対策において、多くの企業が最初に取り組むのが「研修の実施」です。

しかし、ここで見落としてはいけないのは、研修が“あるかどうか”ではなく、“効果が出る内容かどうか”が重要であるということです。

形だけのeラーニングや年1回の座学にとどまり、受講者に行動変容が生まれない場合、

研修は単なる“アリバイ作り”に終わってしまいます。

本セクションでは、ハラスメント防止に真に寄与するための「研修設計」「手法」「継続方法」について、最新の実務視点とともに解説していきます。

研修の目的は“知識付与”ではなく“行動変容”

研修を設計する際、多くの企業が「ハラスメントの定義を理解してもらうこと」を目的に置いています。

もちろん、法的基準やパワハラの6類型(厚労省指針)などの基礎知識の習得は必要不可欠です。

しかし、それだけでは日々の業務やマネジメントの場面で“具体的にどう振る舞うか”まで想像できないというのが現場の本音です。

本当に効果的な研修とは、次の3点を満たす設計であるべきです:

- 受講者が「自分のこと」として捉えられる構成

- NG行動とOK行動の“線引き”を体感的に理解できる

- 日常の会話・指導・評価の中でどう行動すればいいかを明示する

つまり、「自分が明日からどう変わるか」が明確になる研修でなければ、退職予防の効果は期待できないのです。

実践的な研修内容とは何か?

効果が出るハラスメント研修は、以下のような具体的要素を取り入れて構成されています。

① ケーススタディ型教材

実際に起きた(または起こりうる)事例を元にした演習形式。

「これはパワハラ?それとも指導?」といったグレーゾーンの判断力を鍛えます。

② ロールプレイとフィードバック

上司役・部下役に分かれ、模擬面談や叱責シーンを演じる。

他者からのフィードバックを受けることで、自分の口調や態度の“無自覚な癖”に気づくことができます。

③ 多様な立場・価値観への配慮訓練

性別・国籍・年齢・障がいなど多様性の観点から、“受け手の感情”を想像する力を養います。

④ 感情マネジメントや傾聴スキルの向上

ハラスメントの多くは“怒りのコントロール不足”や“共感の欠如”が要因。

ストレス下での対応力を高める訓練も効果的です。

動画×対話型のハイブリッド形式が効果的

近年は、動画(オンデマンド)+集合研修(対話・演習)というハイブリッド型が主流になりつつあります。

この形式には以下のようなメリットがあります:

- 動画で予習しておくことで、研修当日は「演習」「意見交換」に集中できる

- 自分のペースで視聴できるため、前提知識の差を埋めやすい

- 「わかる」から「できる」にステップアップしやすい

- 集合研修では、他者の視点や体験談を通じて気づきが深まる

また、一部をeラーニングにすることで、コスト削減や全社員への展開が可能になるため、企業規模を問わず有効な手法です。

階層別・役割別に研修を分ける意味とは?

同じ内容を全社員に一斉に提供する研修では、理解の深さに大きな差が出ます。

特に、「管理職」と「一般社員」では、ハラスメントにおける責任の所在も行動の求められ方も異なるため、研修内容は役割に応じてカスタマイズする必要があります。

管理職向け

- 指導とパワハラの違い

- 注意の仕方・評価の伝え方

- 通報を受けた際の対応方法

- 部下同士のトラブルの“初期対応”

一般社員向け

- 被害者にも加害者にもならないための自己理解

- 「これは相談していいのか?」の判断軸

- 周囲にいる立場として“止める・見守る”行動の選択肢

このように、階層ごとに「役割に応じた行動変容」を促すことが、退職防止効果を最大化する鍵になります。

フォローアップの仕組みも組み込む

研修を単発で終わらせてしまうと、行動の定着は極めて困難です。

そこで、フォローアップ制度を設計に組み込むことが不可欠です。

具体例:

- 1ヶ月後、3ヶ月後にミニテストや感想提出

- 管理職向けの再受講やOJT型研修

- 社内ポータルに研修内容を継続掲載

- コンプライアンス月間に再視聴キャンペーン

また、受講内容の社内共有会や“振り返り会”を実施することで、「学びが日常に浸透する仕掛け」を生むことができます。

研修の効果をどう測定・評価するか?

効果的な研修を設計した後は、その**「成果をどう測るか」**という問題があります。

以下のような指標を用いて、研修の有効性を継続的に確認していくことが重要です。

- 受講前後の理解度テスト

- 研修後の意識・行動変容アンケート

- ハラスメント相談件数の変化

- 離職率の推移(特定部署・年代)

- 管理職の部下からの評価・360度評価結果

これらのデータをもとに、必要に応じて研修内容を改善し続けることで、**“生きた研修”として機能し続けるのです。

まとめ:退職を防ぐハラスメント対策は、仕組みと意識の両輪で動かすべき

職場でのハラスメントは、もはや一部の“問題社員”に起因する個別トラブルではありません。

多様な価値観が共存する現代において、あらゆる組織に潜在的なリスクとして存在しているのです。

そしてその影響は、目に見えるトラブルや訴訟だけでなく、「静かな退職」や「若手の定着率低下」など、企業が気づきにくい形で現れます。

本記事では以下の視点から、ハラスメントによる退職リスクとその予防策について解説してきました:

- なぜ人はハラスメントで辞めてしまうのか?

- ハラスメントが起きる職場に共通する問題とは?

- 退職を防ぐために企業が取り組むべき制度や教育とは?

- 本当に効果のある研修設計と、行動変容を促す仕組み

重要なのは、制度を整えるだけで終わらせず、それを“機能させる土壌”を育てること。

それには、日々のコミュニケーション、現場の風通し、上司のマネジメント力、組織全体の心理的安全性といった、「仕組み」と「文化」両方の改善が不可欠です。

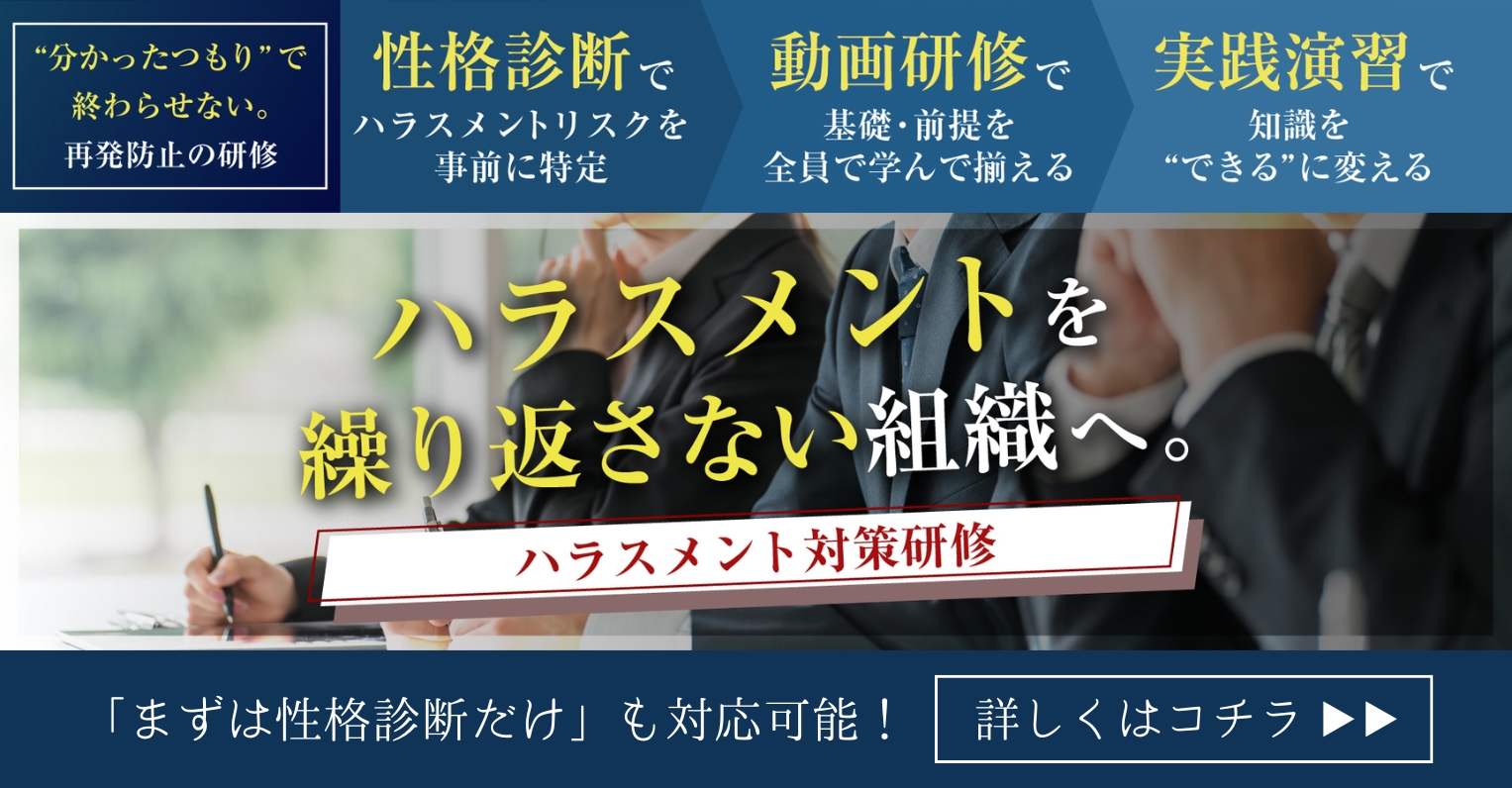

アクシアエージェンシーのハラスメント研修のご紹介

ハラスメントは、制度や規定の整備だけでは防ぎきれません。

多様な価値観や働き方が混在する現代においては、現場でどう受け止め、どう対応するかという「行動」と「空気」に着目した研修が不可欠です。

アクシアエージェンシーでは、そうした実務と組織風土の両面を支える、実践型のハラスメント研修を提供しています。

「辞めさせない職場づくり」「相談される上司づくり」を目指し、ただ“教える”だけで終わらないプログラムをご用意しています。

実践と定着を両立させるハイブリッド研修

当社のハラスメント研修は、「知識+体験+定着」の3つのステップで設計されています。

ステップ①:動画で基礎知識を効率的にインプット

最新の法改正、厚労省の指針、パワハラ6類型など、基礎知識は事前にオンデマンド動画で習得。

短時間でも本質が伝わるよう、実例や図解を盛り込んだ構成です。

ステップ②:集合研修で実践力を育成

ロールプレイ、ケースディスカッション、フィードバック演習など、“わかったつもり”を“できる”に変える時間を重視。

管理職・一般社員向けに内容をカスタマイズし、それぞれの立場に必要な対応スキルを磨きます。

ステップ③:継続支援とフォローアップ

受講後アンケートやチェックテストの提供、社内展開用の資料・注意ポイントまとめなど、社内で“育成を続けられる仕組み”づくりもサポート。

eラーニングの再受講や、管理職限定の追加研修もご提案可能です。

よくある研修の課題を解決します

多くの企業でこんな悩みを伺います:

- 毎年やっているのに、社内の意識が変わらない

- eラーニングだけで済ませているが、定着している実感がない

- 管理職が「何がハラスメントか分からない」と不安に思っている

- 若手が「怒られただけでハラスメント」と受け止めてしまう

アクシアエージェンシーの研修では、こうした“現場のモヤモヤ”に正面から向き合います。

「上司はこう感じる」「部下はこう受け止める」――立場の違いを実感し、理解し合う場をつくることが、風土改善の第一歩です。

ハラスメント“対応”だけでなく“防止”と“予防”を支援

私たちは、研修を「やったかどうか」で評価するのではなく、“ハラスメントが起きにくい組織になるかどうか”にこだわって設計しています。

そのため、以下のような観点を研修内に自然に織り込みます:

- 評価・指導の伝え方のトレーニング(特に管理職向け)

- 職場で起きがちなグレーな場面のシミュレーション

- 若手の価値観や感受性への理解促進

- メンタル不調との関連性・エンゲージメントへの影響

また、就業規則や懲戒制度との整合性を取るための、人事部門向け個別コンサルティングも対応可能です。

これにより、「研修だけ浮いてしまう」ことがなく、制度・運用・風土を連携させた一貫性のある施策として機能します。

こんな課題を持つ企業様におすすめです

- 管理職に“行動としてのマネジメント”を定着させたい

- 若手社員がすぐ辞める理由を深掘りしたい

- ハラスメント相談の増加に危機感がある

- 組織文化を、心理的安全性の高い方向へ変えたい

- 形式だけの研修ではなく、成果が見える教育を行いたい

導入の流れ(一例)

ヒアリング・課題分析

組織の状況に応じて、既存制度や課題を確認

プログラム設計・提案

動画内容・研修形式・対象階層を柔軟に設計

動画視聴期間の設定(1〜2週間)

全社員または対象層で事前視聴

集合研修の実施(オンライン可)

演習・ディスカッション中心に実施

フォローアップ・報告レポート提供

実施後の理解度確認や人事への報告資料を納品

ハラスメントがきっかけで優秀な社員が辞めてしまう――。

そんな未来を防ぐために、アクシアエージェンシーは企業の“人を大切にする力”を育てるお手伝いをしています。

もし「本気で変えたい」と感じている方がいれば、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

研修は“受けること”ではなく、“会社を変える起点”になるのだと、実感していただけるはずです。

ハラスメント対策は、単に知識を学ぶだけでは効果が出にくく、実際の現場でどう行動に移せるかが問われます。アクシアエージェンシーのハラスメント研修は、実践型の集合研修と動画視聴を組み合わせたハイブリッド型プログラムで、受講者の理解と行動変容を確実にサポートします。

研修内容の例

- リアル研修

ケーススタディやロールプレイを通じて、「これは指導?パワハラ?」といったグレーな場面に対する判断力や伝え方を実践的に学びます。 - 動画視聴研修

基礎知識や法令対応、NG事例のポイントなどを自分のペースで確認できるため、理解度の差がある現場にも柔軟に対応可能です。

このハイブリッド型の構成により、研修での学びが一時的なものに終わらず、現場で繰り返し振り返ることができ、行動への落とし込みやすさが大きな特長です。また、管理職・一般社員など役職ごとにテーマを分けたプログラム構成のため、それぞれの立場に合った学びが得られ、全社的な意識統一にもつながります。

「現場で活きる研修を導入したい」「知識だけでなく行動変容を重視したい」そんな課題をお持ちのご担当者さまは、ぜひ一度ご相談ください。アクシアエージェンシーのハラスメント研修が、“安心して育て合える職場づくり”を後押しします。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ

中井 美沙

株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。