なぜ今、ハラスメント研修が必要なのか?

多様な働き方や価値観が共存する今、職場では些細な行き違いや認識のズレが、ハラスメントに発展するリスクが高まっています。企業としてそのリスクを未然に防ぎ、健全な職場環境を維持するためには、社員一人ひとりの正しい理解と意識の醸成が欠かせません。

働き方の多様化で高まるリスク

近年、企業の働き方は大きく変化し、多様化が急速に進んでいます。リモートワークの浸透、副業解禁、フリーランスとの協働など、従来の固定的な働き方にとらわれない柔軟な制度が広がりつつあります。

また、Z世代を中心に「心理的安全性」や「働きやすさ」を重視する志向も高まっており、職場では世代・価値観・働き方の異なるメンバーが混在する状態が常態化しています。

コミュニケーションの複雑化が引き起こすリスク

こうした中で、職場でのコミュニケーションミスや指導に関する誤解が原因で、ハラスメント問題が発生しやすくなっています。特に、リモート環境下での指示やフィードバックは、相手の表情や声のトーンが伝わらず、感情のすれ違いやニュアンスの違いが起こりやすくなっています。「つもりはなかった」「言い方が悪かったかもしれない」という些細な行き違いが、思わぬ摩擦やトラブルを引き起こすのです。

さらに、職場における多様性(ダイバーシティ)の尊重が重要視されるようになり、「これは言ってもいいのか」「相手を不快にさせていないか」といった配慮が求められる場面も増えています。逆に、その過剰な気遣いからくる“過度な遠慮”や“関わらなさすぎ”も問題視されており、結果として現場の育成やチーム連携が滞るというケースもあります。

このように、働き方の選択肢が広がる一方で、コミュニケーションの質が問われる時代において、社員一人ひとりがハラスメントを正しく理解し、誤解や対立を未然に防ぐ力を身につけることが、今まで以上に重要になっているのです。

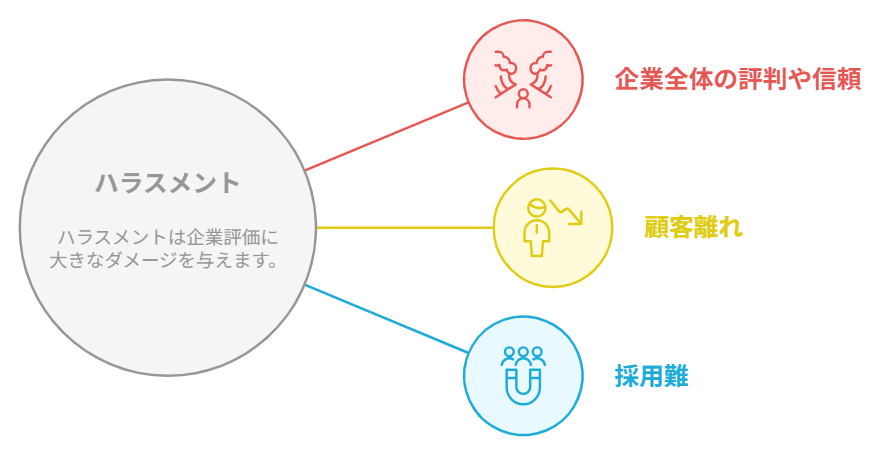

企業価値や採用競争力にも影響

ハラスメントの問題は、個人間のトラブルにとどまらず、企業全体の評判や信頼に大きなダメージを与えるリスクをはらんでいます。たとえば、ひとたび社内でのハラスメントがSNSや口コミサイトなどを通じて外部に拡散されると、企業イメージの失墜に直結し、顧客離れや採用難を引き起こす要因となります。

昨今では、求職者が企業を選ぶ際に、ハラスメント防止の取り組みや職場の人間関係の良さを重視する傾向が強まっています。就職口コミサイトに書かれた「人間関係が悪い」「上司がパワハラ体質」などのネガティブな情報は、応募者の心理に大きく影響します。一方で、企業がハラスメント対策を明確に示し、健全な職場環境づくりに取り組んでいることが分かれば、それは「この会社は安心して働ける」という強いアピール材料になります。

組織全体のエンゲージメント向上にも直結

また、インクルージョン(包括性)やエンゲージメント向上など、従業員の多様性を活かした組織運営を目指す企業にとっても、ハラスメント研修は欠かせない取り組みです。ハラスメントを放置することは、離職率の増加やエンゲージメント低下を招き、ひいては生産性や業績にも悪影響を及ぼします。

つまり、ハラスメント防止はコンプライアンス対応の一環という枠を超え、企業の「ブランド価値」や「人材獲得力」に直結する重要課題なのです。これからの時代、ハラスメント研修は「リスク管理」ではなく、「信頼構築」と「持続可能な成長」のための経営戦略と位置づけるべきでしょう。

法令対応だけでは不十分な時代

2020年以降、パワーハラスメント防止に関する法律(労働施策総合推進法)の改正が段階的に施行され、現在ではすべての企業にハラスメント防止措置が義務付けられています。これにより、多くの企業では就業規則の改定や相談窓口の設置といった「制度上の整備」が進んできました。

しかし、現場で発生するハラスメントの多くは、法令では規定しきれない「グレーゾーン」に存在します。たとえば、「厳しく叱責したつもりが、人格否定と受け取られてしまった」「注意しただけなのに、パワハラと受け取られた」といったような、伝え方・受け取り方のズレが原因で起こるケースが増えています。

実効性を高めるには、制度+人の理解が不可欠

こうした問題を防ぐためには、社員一人ひとりがハラスメントの基準や境界について正しく理解し、自身の言動を日常的に振り返る習慣を持つことが必要です。また、管理職には「指導とパワハラの違い」を見極める力が求められ、一般社員には「適切に伝えるスキル」や「受け止め方の視点」が必要になります。

法令を“知っている”だけではなく、“実践できる”状態をつくるには、研修によって実際のケースを交えながら学ぶ機会が不可欠です。さらに、受講後のフォローアップや、職場内での対話促進、1on1などを通じて、行動変容につなげていく仕組みも求められます。

つまり、これからの企業には「制度を整えるだけで満足しない」姿勢が必要です。法令対応はスタートラインに過ぎず、本当に重要なのは、ハラスメントを未然に防ぎ、心理的安全性の高い職場風土を育てる取り組みを、地に足のついた形で継続することなのです。

ハラスメントの定義とは?

職場におけるハラスメントとは、業務上の立場や人間関係を背景にして、不適切な言動により他者に不快感や精神的苦痛を与える行為を指します。厚生労働省では、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなど、複数の種類に分類し、それぞれの定義や対応のあり方について解説しています。

ハラスメント行為は、「受け手がどう感じるか」が重要とされており、加害の意図があったかどうかよりも、結果として相手の尊厳や就労環境に悪影響を与えたかどうかが判断のポイントになります。

ハラスメント対策における企業の方針と役割

企業には、ハラスメントを未然に防ぐための明確な方針の策定と、就業規則やルールへの明記が求められています。とくに人事部門には、社内ルールの整備だけでなく、日常の現場に潜むリスクを可視化し、対応を仕組みとして整える管理体制の構築が期待されます。

また、問題発生時には、被害者と加害者の双方の話を公平に聞き、再発防止策まで一貫して対応することが重要です。ハラスメントの放置は企業価値の毀損につながりかねず、人事・労務リスク管理の観点からも無視できないテーマとなっています。

教育による予防がカギを握る

ハラスメントの発生を根本的に防ぐには、知識の共有と意識の底上げが欠かせません。ルールを決めただけでは実際の現場に浸透せず、行動にはつながりません。そのため、教育による「行動指針の理解」と「気づき」の促進が、予防の第一歩です。

特に、役職や職場環境ごとに「何がグレーゾーンなのか」を具体的に学び、それぞれの立場からどう配慮し合うべきかを共通認識として持つことが重要です。この点で、定期的な社内研修やeラーニング、動画教材などを活用した教育は、継続的な意識づけと習慣化に大きな効果を発揮します。

ハラスメントの種類と境界を正しく理解する

職場でのハラスメントを防ぐためには、そもそも「何がハラスメントに該当するのか」「どこまでが適切な指導なのか」を正しく理解することが不可欠です。ここでは代表的なハラスメントの種類と、判断に迷いやすいグレーゾーンの事例について解説します。

パワーハラスメントの特徴と判断軸

パワーハラスメント(いわゆる「パワハラ」)とは、職場において優位な立場にある者が、業務の適正な範囲を超えて、他の労働者に対して身体的・精神的な苦痛を与える行為のことを指します。特に問題となるのは、「何をもってパワハラとするのか」という判断基準の曖昧さです。

例えば、「業務指導として注意をしたつもりでも、相手が威圧的に感じた」「部下に対して叱責をした結果、萎縮してしまった」など、指導とハラスメントの境界線は極めて曖昧であることが多く、対応に苦慮する管理職も少なくありません。

パワハラかどうかを判断する際のポイント

- 優越的な関係を背景としているか

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えているか

- 相手に身体的または精神的な苦痛を与えているか、就業環境を害しているか

この3要件のいずれかに該当すればパワハラと認定される可能性があり、法的リスクにも直結します。研修ではこうした基準を明確に理解し、「どこまでが正当な指導か」「何が不適切な言動か」をケーススタディなどを通じて具体的に学ぶことが重要です。

セクシャルハラスメント・マタハラ・SOGIハラとは

セクシャルハラスメント(セクハラ)は、相手の意思に反して性的な言動を行い、相手に不快感や不利益を与える行為です。「性的な冗談」「容姿に関する評価」「性的な関係の強要」などが典型例とされますが、問題は加害者に“悪気がなかった”ケースでも、被害として認識される可能性があるという点です。

また、セクハラ以外にも、以下のような新しいハラスメント概念が近年注目されています。

- マタニティハラスメント(マタハラ)

妊娠・出産・育児休業などに関連する不利益な扱いや発言。 - パタニティハラスメント(パタハラ)

男性の育児参加に対する妨害や揶揄。 - SOGIハラスメント(SOGIハラ)

性的指向(Sexual Orientation)や性自認(Gender Identity)に関する差別や偏見。

これらは企業としての対応が遅れると、重大な人権問題に発展するだけでなく、SNSやメディアでの炎上、訴訟リスクにもつながるため、研修での体系的な理解が欠かせません。ハラスメントの多様化に対応するためには、「知らなかった」では済まされない、常にアップデートされた知識が必要です。

どこまでが指導?グレーゾーンの事例

ハラスメントの難しさは、「意図があってもなくても、受け手がどう感じたか」で判断されてしまう点にあります。とくに職場では、管理職が部下の育成や業務改善のために行う指導が、パワハラと受け取られてしまうグレーゾーンが数多く存在します。たとえば、次のような場面は判断が分かれやすいです。

- 業績未達成を厳しく指摘した → パワハラ? 正当な注意?

- ミスを繰り返す部下に厳しく再確認した → プレッシャーを与えすぎ?

- 育成のつもりで細かくアドバイス → 過干渉・マイクロマネジメント?

これらの事例に共通するのは、伝え方や状況の共有不足によって、相手との認識ギャップが生まれているという点です。つまり、言っていないのではなく、伝わっていないことが多く、研修ではこの“認識のすり合わせ”が鍵となります。

研修を通じて、受け手の立場や心情に配慮した伝え方やフィードバックの方法を学ぶことで、グレーゾーンのリスクを大幅に減らすことが可能です。管理職だけでなく、部下側も「これは期待されている指導だ」と理解できるようになれば、双方向の信頼関係が生まれ、健全な職場づくりが実現できます。

ハラスメントが職場に与える影響

ハラスメントは、当事者同士の問題にとどまらず、職場全体の人間関係や組織の機能に深刻な影響を及ぼします。ここでは、指導の萎縮やモチベーションの低下、離職率の上昇といった具体的な悪影響について解説します。

上司が指導を避けることで起こる「育成放棄」

近年、ハラスメント問題への関心が高まる中で、「指導しただけなのにパワハラだと誤解されたらどうしよう」と不安に感じる管理職が増えています。結果として、過度に部下との接触を避けるようになり、本来必要な注意や育成のフィードバックを控える「育成放棄」の状態に陥るケースが多発しています。

育成放棄が進むと、現場のマネジメントが機能不全に陥り、若手社員は何を期待されているか分からず不安を募らせることになります。特に入社間もない社員にとっては、「自分はこの会社で成長できるのか」「見てもらえているのか」という実感が得られないまま時間が過ぎ、早期離職へとつながる大きな要因になりかねません。

つまり、ハラスメントに対する過度な委縮は、指導や育成の質を低下させ、企業にとって最も重要な「人材を育てる力」を奪ってしまうのです。研修では、どこまでが適切な指導なのかを明確にし、管理職が自信を持って部下に関われるようになることが求められます。

部下が受け身になり、モチベーションが低下

指導を避ける上司の行動と表裏一体で起こるのが、部下側の「受け身化」です。上司からのフィードバックや期待が感じられない状況では、若手社員は自ら動く理由を見出せず、業務への主体性や積極性が失われていきます。

また、最近の若手社員の傾向として「誤解を恐れて発言を控える」「遠慮して質問ができない」といった声が多く聞かれます。その背景には、「自分の発言が誰かを不快にさせないか」「正解以外は言ってはいけないのでは」といった、過度な防衛意識が存在します。

こうした状況は、心理的安全性の低下を引き起こし、結果として社員のモチベーション低下、チームの生産性低下、ひいては組織全体の活力低下にも直結します。つまり、ハラスメントのリスクを放置したままでは、若手の育成だけでなく、職場のエンゲージメント全体が沈んでいってしまうのです。

コミュニケーション不足が離職につながる

職場の人間関係において、コミュニケーションの質は離職率と密接に関係しています。「自分の思いが伝わらない」「上司が話を聞いてくれない」「何を言っても批判される気がする」――このような状態が続けば、社員は自然と心を閉ざし、いずれは離職という選択をしてしまいます。

厚生労働省の調査でも、若手社員の離職理由として「人間関係の悩み」「適切な指導や育成の不足」が上位に挙げられており、これは単なる個人の問題ではなく、組織風土やマネジメントのあり方に起因しているケースが多いことを示しています。

話しかけにくい職場が離職を招く

特に、ハラスメントへの過剰な警戒心が職場全体の対話量を減らし、「無難に関わらない」ことが常態化すると、職場は形式的で冷たい空間になってしまいます。このような環境では、帰属意識も生まれず、離職率が高まるのは必然です。

ハラスメント研修は、単にリスク回避のためのものではありません。むしろ、社員同士が安心して関わり合える職場をつくるための基盤づくりであり、離職率低下・エンゲージメント向上のための有効な手段といえるのです。

ハラスメント研修で身につけるべきスキルとは

ハラスメントを未然に防ぎ、安心して働ける職場をつくるためには、単なる知識だけでなく、具体的なスキルの習得が不可欠です。ここでは、研修を通じて身につけるべき判断力・コミュニケーション力・実践力のポイントを紹介します。

境界を見極める「判断のものさし」

ハラスメントか否かを判断するには、法律やガイドラインに基づいた「基準」を理解することが第一歩です。しかし、実際の職場では「これがパワハラかどうか分からない」「この言い方で不快にさせていないか心配」といった不安がつきまとい、判断が難しい場面が数多くあります。

そこで重要になるのが、“境界を見極める判断軸”を個々人が持つことです。たとえば、「目的が業務遂行かどうか」「伝え方に威圧的・攻撃的な要素が含まれていないか」「相手にどのような影響を与えているか」など、複数の視点から自分の言動を見直す力が求められます。

研修では、こうした判断軸を言語化したフレームワークを学び、日常的に活用できるようになることを目指します。これにより、無自覚に境界を超えてしまうリスクを減らし、安心してコミュニケーションできる土壌が整います。

伝える力と受け止める力の両方が必要

ハラスメントを防ぐために必要なスキルは、加害者にならないための“抑制”ではなく、むしろ“良質な関わり方”を身につけることにあります。そこで不可欠なのが、「伝える力」と「受け止める力」の両輪です。

「伝える力」とは、感情的にならず、相手の尊厳を保ったまま自分の意見や指導を伝える技術です。具体的には、事実に基づいてフィードバックをする、主語を「私」にして伝える、曖昧な言葉を避けるといったスキルが該当します。

相手の立場をくみ取る「受け止める力」

一方の「受け止める力」は、相手の反応を否定せずに受け入れる、背景や感情を想像する、沈黙の意味をくみ取るといった姿勢が含まれます。これらが備わることで、双方の誤解を減らし、信頼関係を築くことができます。

研修では、これらの力を座学だけでなく、ロールプレイやディスカッションを通じて実践的に体得していくプログラムが効果的です。受講者が「自分でもできそう」と感じられるようになることで、職場全体に良好な人間関係が広がります。

ロールプレイで実践力を高める方法

どれだけ知識を得ても、実際の現場で使えなければ意味がありません。特にハラスメント防止のようなテーマでは、「知っている」から「できる」へと移行させるための実践トレーニングが欠かせません。

現場で活きる「気づき」を得るために

その手法として最も有効なのが、ロールプレイ(模擬対話)です。上司役・部下役・観察者といった立場に分かれ、実際に起こりうるシチュエーションを演じることで、自分の癖や伝え方の特徴を客観視できます。たとえば以下のようなケースを体験することで、対応力の幅が広がります。

- 叱責がきつすぎるケース

- 部下が萎縮してしまうケース

- 注意が適切に伝わらないケース

さらに、他者のフィードバックを受けることで、独りよがりのコミュニケーションから脱却するきっかけにもなります。ロールプレイによって得られる「リアルな気づき」は、研修後の行動変容に直結します。机上の理論ではなく、実際の職場ですぐに活かせる力を身につけるために、実践を重視したプログラムは非常に重要なのです。

ハラスメント研修は上司向け・部下向けの双方向から実施することで効果が出る

ハラスメントを防ぐためには、一方通行の知識提供では不十分です。上司・部下の双方がそれぞれの立場で必要なスキルや視点を学び、共通の理解と行動基準を持つことで、はじめて職場全体の安心感と信頼関係が生まれます。

上司には「新しい指導観」と判断軸が必要

管理職は組織の中で最も指導や注意を行う機会が多いため、その言動は部下にとって大きな影響を及ぼします。とはいえ、「指導とパワハラの境界があいまい」「怒ったつもりはないのに委縮された」といった現場の声は後を絶ちません。

こうした不安を取り除くには、管理職自身が「何が適切な指導で、どこからがハラスメントなのか」という“判断のものさし”を持つことが重要です。そして、厳しさや結果だけに偏らない、「関係性に配慮した伝え方」や「期待を前向きに伝えるスキル」など、これからの時代にふさわしい“新しい指導観”を身につける必要があります。

ハラスメント研修を通じて、管理職は自分の言動を客観的に振り返り、現場での行動に自信を持って向き合えるようになります。これは、職場における育成の質や信頼関係の構築に直結する極めて重要なテーマです。

部下にも「受け止め方」や伝えるスキルが必要

ハラスメント研修の効果を最大化するためには、部下側の意識改革も欠かせません。指導された側が「叱られた」ではなく「期待されている」と捉えるには、自らの“受け止め方”にも一定の視点とスキルが求められるからです。

たとえば、「なんとなく嫌だ」と感じたことを一人で抱え込むのではなく、冷静に状況を整理して、必要に応じて言葉にする力。あるいは、自分の傾向をセルフチェックし、「つい悪く受け取ってしまう癖があるかもしれない」といった内省の習慣。これらは全て、ハラスメントを未然に防ぎ、健全な人間関係を保つうえで有効です。

研修では、「どう伝えれば角が立たないか」「距離感の取り方に迷ったときの考え方」など、実務に即したトピックを学ぶことで、部下側も“相手との適切な関わり方”を習得できます。

双方の理解と実践があってこそ、職場の安心が生まれる

ハラスメント研修は、どちらか一方だけが受けるものではありません。上司だけが学んでも、部下が理解していなければ誤解は生まれますし、逆もまた然りです。たとえば、以下のようなすれ違いが現場では起こりがちです。

- 管理職が「優しく伝えたつもり」でも、部下側が委縮して受け取ってしまう

- 部下が自己防衛的になりすぎて、正当な指導も「パワハラ」と誤解される

- その結果、管理職が指導を避け、育成そのものが機能しなくなる

だからこそ、双方がそれぞれの立場でハラスメントについて正しく理解し、「何を意識すべきか」「どこで気をつけるべきか」を明確に持っていることが大切なのです。その上で、共通の言葉や行動基準が職場に定着していけば、誤解やすれ違いは格段に減り、より健全で建設的な関係性が育まれていくでしょう。

導入後の効果と成功事例

ハラスメント研修は、実施して終わりではなく、その後の変化や成果こそが重要です。ここでは、実際に研修を導入した企業で見られた具体的な効果や、職場環境・人材定着・企業イメージに与えた好影響についてご紹介します。

安心して指導できる管理職が増えた

研修を実施した企業では、最も大きな変化として「指導への躊躇がなくなった」「部下との会話に前向きになれた」といった声が多く聞かれます。これは、ハラスメントに関する正しい理解と、指導に必要な“伝え方”を習得したことで、管理職が育成に自信を持てるようになった証です。

研修前に比べて管理職の1on1実施率が40%向上し、同時に部下の「フィードバックに満足している」との回答が2倍に増えたという結果も出ています。これは、単に知識を学ぶだけでなく、職場での具体的な行動として定着してきたことを示しています。

また、ケーススタディやロールプレイを取り入れた研修により、「こういう場面ではどう対応するか」が明確になり、現場での判断力が格段に上がったという声も多く寄せられています。

社員間の対話が活性化し、離職が減少

ハラスメント対策はリスク管理だけでなく、組織の“関係性”を根本から改善するきっかけにもなります。実際に研修を実施した企業では、「社員同士の会話が増えた」「相談がしやすくなった」「部下が気軽に話しかけてくるようになった」など、対話の変化が報告されています。

研修実施後に社員アンケートの「心理的安全性」項目が20%以上向上し、さらに半年間の離職者がゼロという結果に。これは、ハラスメントの恐れが減ったことで、社員が互いに信頼し合い、安心して働ける環境が生まれたことを示しています。

また、普段は遠慮しがちな若手社員からも、「上司に初めて仕事の相談ができた」「正直に気持ちを話せた」といった感想が上がっており、職場全体の空気が前向きに変わったことがうかがえます。

「研修=安心の証明」としてのブランディング効果

ハラスメント研修の導入は、社内への効果だけでなく、社外に対してもポジティブなメッセージとなります。求職者にとって、「この会社は安心して働けそうか」という印象は非常に重要であり、その判断材料のひとつが“研修体制の有無”です。

「ハラスメント対策を実施している企業です」と堂々と発信できることは、信頼性の高い企業ブランディングにもつながります。採用活動の場面でも、「研修制度がしっかりしている」「人を大切にしている」というイメージを与えることができ、実際に内定辞退率が下がったというケースも報告されています。さらに、既存社員にとっても「この会社は本気で安心して働ける職場をつくろうとしている」というメッセージとして伝わるため、組織内のエンゲージメント向上にも効果を発揮します。

ハラスメント研修は“育成の質”を守る第一歩

ハラスメント研修は、コンプライアンス対応にとどまらず、社員が安心して働き、育ち合える職場づくりの土台です。多くの職場で見られるのは、上司が委縮して関われなくなる「育成放棄」と、部下が指導を誤解して沈黙してしまう悪循環。このままでは組織の成長は止まり、優秀な人材ほど離れていきます。

研修を通じて、上司は「伝え方」と「判断軸」を、部下は「受け止め方」と「伝える力」を学ぶことができます。双方の理解があってこそ、本当の関係構築が始まります。さらにこの取り組みは、社内の安心感だけでなく、企業の信頼やブランド価値にもつながります。「人を大切にする会社」としてのメッセージは、採用力にも直結します。

だからこそ、ハラスメント研修は義務ではなく、未来の人材育成を支える“戦略的な投資”として捉えるべきです。

ハラスメントを「防ぐ仕組み」を、いま見直してみませんか

「一度研修は実施したけれど、現場の空気はあまり変わっていない」

「上司は萎縮し、部下は不安を抱えたまま」

「“注意=ハラスメント”にならないか、誰もが手探り状態」

ハラスメント対策は、法令対応や知識の共有だけで完結するものではありません。ルールを整えていても、「現場ではどう振る舞えばいいのか分からない」という迷いが残ることも少なくありません。

大切なのは、「なぜすれ違いが起きるのか」を丁寧に見つめ直し、日々の行動やコミュニケーションを少しずつ整えていくことです。

アクシアエージェンシーのハラスメント対策研修の特徴

- ハラスメントの原因を事前に可視化できる『性格診断』を実施

- 理解を深め、振り返りにも活用できる動画による継続学習

- 実際の場面を想定しながら学べるロールプレイ中心の実践演習

- 上司と部下が同じ視点を持てるよう設計された研修スタイル

ハラスメントは「起きてから対処するもの」ではなく、「起きにくい組織を設計するもの」です。

貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に設計します。まずは性格診断のみのご相談や資料請求だけでも可能です。お気軽にお問い合わせください。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ

中井 美沙

株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。