近年、企業におけるハラスメント対応の重要性が一段と高まっています。パワハラやセクハラといった問題は、当事者の心身を蝕むだけでなく、職場全体の信頼関係や生産性にも深刻な影響を与えます。「ハラスメントが起きたとき、どう対応すればよいのか」「そもそも相談窓口をどう設ければいいのか」と、現場では不安や戸惑いの声が多く聞かれます。

特に、相談窓口の設置・運用については、「制度として形だけ整っているが、実際にはあまり活用されていない」「担当者が対応に困ってしまう」といった課題が後を絶ちません。制度はあるものの、信頼されず、機能しないままでは意味がありません。

本記事では、ハラスメント相談窓口を真に機能する仕組みとするための実践的なポイントを、基本から応用まで丁寧に解説します。対応スキルの高め方、相談者に安心してもらう工夫、制度の形骸化を防ぐ方法など、現場で役立つ知見を網羅的にお届けします。相談体制の見直しや、運用強化を図りたいと考えている担当者の方にとって、実践のヒントが得られる内容です。

ハラスメント相談窓口とは何か

職場におけるハラスメントは、被害者本人の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、職場全体の雰囲気や生産性、さらには企業の社会的信頼にも大きな影響を及ぼします。こうした事態を未然に防ぎ、万が一問題が発生した際にも適切に対処するために、企業にとって欠かせないのが「ハラスメント相談窓口」の存在です。

この章では、まずハラスメントとは何か、その定義と種類について整理した上で、企業が果たすべき責任について触れます。続いて、相談窓口が担う役割や設置の意義について詳しく解説し、読者の皆さまが制度の基本を理解できるよう丁寧にご紹介していきます。

ハラスメントの定義と企業の対応責任

ハラスメントとは、職場において他者の尊厳を傷つけるような言動を指し、パワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)、さらにはいじめや嫌がらせ等、さまざまな形態があります。これらは、被害者の心身の健康を損ない、職場全体の生産性や信頼関係を大きく損ねる要因となります。

特に、パワハラやセクハラによってメンタルヘルスに深刻な影響が及ぶケースも多く、長期の休職や離職につながることもあります。例えば、上司からの継続的な威圧的発言や、性的な言動に悩まされる状況が続くことで、被害者は不安や抑うつなどの症状を抱えやすくなります。

このような状況を未然に防ぐためには、企業がハラスメントの定義を正しく理解し、社内での周知を徹底することが不可欠です。また、従業員が安心して相談できる体制を整えることで、被害の深刻化を防ぎ、組織全体の健全性を保つことができます。企業には、単に問題発生後に対応するのではなく、日常的にハラスメントを起こさせない風土づくりが求められています。

ハラスメント相談窓口の役割と目的

ハラスメント相談窓口は、職場でのパワハラやセクハラなどに悩む従業員が、自分の不安や被害について安心して相談できる場として設けられます。企業が相談窓口を設ける目的は、「早期に問題を把握し、適切に対応すること」と「従業員が安心して働ける職場づくり」の両面にあります。

窓口の主な役割には、次のようなものがあります。

まず、相談を受け止める「入口」としての機能です。被害者は、職場でのハラスメントに対して声を上げること自体に大きなストレスを感じています。そこで、相談窓口は相談者が安心して話せるよう、プライバシーを守りながら丁寧に話を聴く体制を整える必要があります。

次に、相談内容を適切に整理・判断し、必要に応じて社内の関係部署(人事部、法務部、コンプライアンス部門など)と連携しながら解決に向けた対応を進めることも大切な役割です。場合によっては外部の専門機関への紹介を行うなど、相談者にとって最善の対応策を一緒に考えていくことが求められます。

また、窓口を設けることで、社内に「相談できる場所がある」という安心感が生まれ、ハラスメントの未然防止にもつながります。問題が深刻化する前に早期発見・早期対応が可能となり、組織全体として健全な労働環境を維持する基盤となるのです。

相談窓口を信頼してもらうためには、対応する相談員のスキルや態度も重要です。相談者の気持ちに寄り添いながら、冷静に事実を整理し、公平な対応を行うことができるよう、継続的な教育や研修も不可欠です。

つまり、相談窓口は単なる「苦情受付の場」ではなく、職場全体の安心と信頼を支える重要なインフラの一つなのです。

企業が相談窓口を設置すべき理由

近年、企業におけるハラスメント対策は「推奨事項」ではなく、「必須の取り組み」へと変化しています。社会的な関心の高まりや法改正を背景に、企業の責任として相談体制の整備が強く求められるようになりました。

この章では、まず法令に基づくハラスメント相談窓口の設置義務とその背景について解説します。さらに、相談窓口がもたらす社員の安心感や職場への定着促進など、経営面でのメリットについても触れながら、なぜ今、相談体制の整備が企業にとって不可欠なのかを詳しくお伝えします。

法令による設置義務と背景

企業におけるハラスメント対策は、もはや任意対応ではなく、法的義務として明確に位置付けられています。特に、2020年6月に施行された「労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)」では、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が義務化され、企業は相談窓口の設置を含む体制整備を求められるようになりました。大企業に加え、2022年4月からは中小企業にもこの義務が適用されています。

法令が相談窓口の設置を求める背景には、被害を受けた従業員が安心して声を上げられる体制を確保することで、早期対応と再発防止を図るという狙いがあります。ハラスメント問題は、表面化するまでに時間がかかることも多く、放置されれば職場環境の悪化や企業イメージの失墜にもつながります。

つまり、相談窓口の設置は、企業としてのコンプライアンスを果たすだけでなく、組織の健全性を維持するための不可欠な仕組みなのです。

社員の安心感と離職防止への効果

ハラスメント相談窓口の設置は、企業にとっての義務であると同時に、従業員が安心して働ける職場づくりの要でもあります。職場で困りごとや不安を抱えたときに、「きちんと相談できる仕組みがある」と感じられることは、社員にとって大きな心理的支えになります。

とくに、パワハラやセクハラなど、他人には話しにくい問題に直面した際、「ひとりで抱え込まなくていい」と思えるだけで、従業員は精神的にずいぶん救われるものです。相談窓口の存在が明示され、誰にでも開かれているというメッセージが社内に浸透していれば、それだけで職場への信頼感が高まり、安心して日々の業務に向き合うことができます。

また、適切な相談体制がない場合、問題を抱えた従業員は悩み続けた末に退職を選ぶことも少なくありません。ハラスメントによるメンタル不調や人間関係の悪化は、本人だけでなく周囲の社員にも影響を及ぼし、職場全体の士気や定着率に大きな影響を与える可能性があります。

一方で、相談窓口が「身近で利用しやすい雰囲気」を持ち、普段からその存在が周知されている職場では、従業員が早期に声を上げやすくなり、深刻な事態を未然に防ぐことができます。その結果、相談対応を通じて信頼関係が再構築され、組織全体の風通しもよくなっていきます。

このように、相談窓口の設置とその適切な運用は、従業員の安心感を高め、職場への定着を促進する効果があります。人材確保がますます難しくなる中、従業員が長く安心して働ける職場を作るためにも、信頼される相談体制の整備は欠かせない要素なのです。

相談窓口の種類と特徴

ハラスメント相談窓口と一口に言っても、その形態はさまざまです。企業内に設置される社内窓口から、外部機関が提供する社外窓口、公的な無料相談窓口まで、それぞれに特徴と役割があります。この章では、それぞれの窓口の特性と活用ポイントについて解説します。

社内相談窓口のメリット・課題

社内相談窓口は、企業自身が組織内に設ける相談体制で、従業員にとって最も身近な相談先です。部署の相談担当者や人事部門、コンプライアンス室などが対応し、職場の状況や内部制度に応じた柔軟な支援が可能です。

この窓口の最大の利点は、相談内容を社内の事情と照らし合わせながら、迅速かつ実践的に対応できることです。相談員が自社の制度や職場環境に精通していれば、相談者にとってもより現実的で具体的なサポートを受けることができます。企業ごとに異なる就業規則や組織体制にも即した対応が可能であることは、外部窓口では得られにくい強みです。

一方で、課題もあります。たとえば、相談者が「本当に守秘義務が守られるのか」「相談したことが評価に影響するのではないか」と不安を抱きやすい点です。こうした懸念を払拭するためには、相談対応の中立性やプライバシー保護の徹底が不可欠であり、社内全体への制度周知も重要です。

さらに、社内相談窓口を実効性のあるものとして機能させるためには、「社内対応力」が求められます。これは、相談を受けた後に適切にヒアリングを行い、事実を整理し、関係部署と連携して迅速に対応策を講じる力を指します。とくに対応する相談員や管理職には、一定の判断力・知識・感情コントロール力が必要であり、スキルにばらつきがあると対応品質に差が出てしまいます。

そのため、社内窓口を機能させるには、制度だけでなく「人」の教育が欠かせません。相談対応を担う人材に対する継続的な研修や支援体制を整えることで、安心して相談できる社内体制が築かれていくのです。

公的機関による無料相談窓口の紹介

企業内で相談しにくいと感じる従業員のために、公的機関が提供する無料の相談窓口も活用されています。これらは登録不要で誰でも利用できるもので、相談者のプライバシーに配慮した体制が整っているのが特徴です。ここでは代表的な3つの窓口を紹介します。

1. みんなの人権110番(法務省)

法務省の人権擁護機関が設置している相談ダイヤルで、ハラスメントや差別、いじめなどに関する人権問題を受け付けています。平日の日中に全国どこからでも電話で相談が可能で、匿名での利用も認められています。

2. 総合労働相談コーナー(厚生労働省)

全国の労働局・労働基準監督署に設置されており、パワハラ、セクハラ、労働条件など労働関係全般のトラブルについて相談できます。助言・指導だけでなく、必要に応じて紛争解決援助制度の案内も行われるため、問題解決に向けた具体的なステップを知ることができます。

3. 都道府県労働相談センター・女性相談センターなど(地方自治体)

各都道府県でも、労働相談や女性支援を専門とする窓口が設けられています。ハラスメントに特化した相談ができる場所もあり、夜間や土日の対応を実施している地域もあります。お住まいの自治体のホームページで相談窓口を確認すると良いでしょう。

これらの公的窓口は、誰でも気軽に利用できることが強みです。とくに、「社内では相談しづらい」「中立的な立場で話を聞いてほしい」と感じている方にとっては、安心できる選択肢となります。企業側も、こうした外部窓口の存在を社内でしっかり共有することで、従業員にとっての相談環境をより整えることができます。

ハラスメント相談の流れと準備

ハラスメント相談窓口の役割を果たすうえで、実際に相談を受けた際の対応に不安を感じている担当者の方も多いのではないでしょうか。「何を聞けばいいのか」「どう整理すればいいのか」「どこまで話を共有していいのか」など、初動対応には判断が求められる場面が多くあります。

本章では、相談対応をスムーズに行うために必要な事前準備や、実際に相談を受けた際の基本的な流れ、そして配慮すべきポイントについて、運用担当者の視点から整理します。相談者が安心して声を上げられるようにするためにも、信頼を得られる対応体制を整えておくことが重要です。

相談前に準備すべきこと

ハラスメント相談を受ける立場になったとき、「どんな準備をしておけばいいのか分からない」「自分で本当に対応できるのか不安だ」と感じる方も少なくありません。相談対応は一つ間違うと、被害の拡大や二次被害を招く恐れがあるため、事前の備えがとても重要です。

まず、相談を受けた際にスムーズに情報を整理できるよう、ヒアリングの項目をあらかじめ明文化しておくことが大切です。具体的には、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どう感じたか」といった5W1Hに基づく質問事項や、記録を取るための相談シートを準備しておくと、対応の質が安定します。

また、相談窓口担当者自身がハラスメントの定義や種類(パワハラ、セクハラ、マタハラなど)、会社の就業規則や相談制度の概要、対応方針について理解を深めておく必要があります。過去の相談事例や、過ちが起きた際の企業リスクなども知っておくことで、判断の精度が高まります。

さらに、対応に迷ったときにすぐ相談できる体制(例:人事責任者や法務部門との連携窓口)を明確にしておくことも、担当者の心理的な負担を軽減するポイントです。「1人で対応する必要はない」とあらかじめ共有されていると、安心して相談業務に取り組むことができます。

実際の相談の流れと注意点

相談を受ける際は、まず「相談者が安心して話せる環境を整えること」が何より大切です。静かでプライバシーが守られる場所を確保し、丁寧なあいさつと「今日はお話しくださってありがとうございます」という感謝の気持ちを伝えることで、相談者の緊張を和らげることができます。

相談の進行は、「傾聴 → 情報整理 → 記録 → 初期判断 → 次のステップの説明」という基本的な流れを意識すると良いでしょう。最初はできるだけ話を遮らず、相手の言葉に耳を傾けること。途中で質問を挟む場合も、感情を否定せず、理解しようとする姿勢を示すことが重要です。

また、相談の内容を正確に把握するためには、客観的な事実と主観的な感情を区別して記録することがポイントです。たとえば、「○月○日にこのような発言があった」という具体的な事実と、「それによってどう感じたか」という受け止め方を分けて整理すると、後の対応判断がしやすくなります。

注意点として、「この場ですぐに解決できます」「必ずこうなります」といった確約は避けましょう。相談者の期待値と現実の対応にギャップがあると、信頼を損なう原因になります。今後の対応フローや関係部署との連携予定などを丁寧に説明し、必要であれば相談者の同意を得ながら対応を進めていくことが大切です。

特に初期対応の印象は、その後の信頼関係や対応の進行に大きな影響を与えます。相談者の不安に寄り添いながらも、事実確認や手続きを着実に進めるバランスが求められるため、相談対応のスキルは一朝一夕には身につきません。だからこそ、担当者自身の研修や情報共有も欠かせない取り組みとなるのです。

匿名性とプライバシーへの配慮

ハラスメント相談において、相談者が最も不安を感じる要素のひとつが「相談内容が他人に知られてしまうのではないか」「職場にいづらくなるのではないか」といったプライバシーに関する懸念です。実際、こうした不安が理由で、相談をためらう従業員も少なくありません。そのため、相談窓口を担う担当者には、高いレベルでの守秘義務と配慮が求められます。

まず前提として、相談内容や個人情報を第三者に漏らさないことは、相談対応における基本的な義務です。社内ルールや個人情報保護方針などに従い、相談記録の保管場所やアクセス権限の管理を徹底しましょう。また、相談内容を他部署と共有する場合にも、相談者本人の同意を得ることが原則です。同意を得る際には、「どの範囲に、どのような目的で伝えるか」を明確に説明し、不安を払拭するよう心がけます。

さらに、匿名での相談にも対応できる体制を整えておくことで、相談のハードルを下げることができます。社内の専用ダイヤル、外部委託窓口、または匿名フォームなどを活用し、相談者が身元を明かさずに声を上げられる選択肢を設けることが望ましいです。ただし、匿名相談は事実確認や対応に制限が出る場合もあるため、その旨を丁寧に伝え、対応可能な範囲を明確にすることが重要です。

加えて、相談対応中の言動や態度にも配慮が必要です。相談者に「見下されている」「軽く扱われている」と感じさせないよう、終始丁寧かつ誠実に対応することが、信頼の構築につながります。とくに、感情的な言葉を避け、論理的かつ共感的に話すことを心がけましょう。

相談者が「この人なら安心して話せる」と感じられる環境をつくることが、窓口の真の機能発揮につながります。プライバシー保護は、制度やマニュアルの整備だけでなく、日々の対応ひとつひとつに反映されていくものです。

相談窓口の設置・運用のポイント

ハラスメント相談窓口は、設置すればそれで終わりというわけではありません。制度を有効に機能させ、従業員が安心して利用できる環境を整えるには、適切な運用と継続的な改善が不可欠です。そのためには、相談を受ける担当者の選定と教育、信頼される体制づくり、そして制度が形骸化しないための工夫が求められます。

この章では、相談窓口を単なる「制度」ではなく、実際に機能する「支援のしくみ」として定着させるために必要な運用のポイントについて解説します。企業が主体的に取り組むべき視点を押さえながら、より実効性のある体制づくりを目指しましょう。

担当者の選定と教育

ハラスメント相談窓口の運用において、最も重要な要素の一つが「誰が対応するのか」という点です。相談者は非常にセンシティブな問題を打ち明けるため、相談対応者の資質や信頼感が、その後の行動や被害の深刻化防止に直結します。適切な担当者を選定し、必要な教育を継続的に行うことは、相談窓口を機能させるための前提条件です。

まず、担当者の選定においては、社内外の信頼を得られる人物であることが大前提となります。誠実さや公平性、傾聴力に長けた人物であることが望ましく、部門横断的な視点や守秘義務を徹底できる責任感も求められます。また、一定の人事経験やトラブル対応経験を持っていると、状況判断の精度が高まり、実務での対応力にもつながります。

教育については、単発の座学研修で済ませてはいけません。ハラスメントに関する法制度や判例は年々更新されており、最新の知識を継続的にアップデートする必要があります。企業によっては外部講師を招いた研修を年1〜2回実施し、パワハラやセクハラのケーススタディ、判断基準、初動対応の注意点などを実践的に学ぶ機会を設けています。

特に有効なのが、実際の相談対応を想定したロールプレイング形式の演習です。これは、単に流れをなぞるだけでなく、担当者が根本的なコミュニケーションの取り方、すなわち「聴く力」と「伝える力」を身につけるための重要な機会となります。

ハラスメントの相談では、相手の感情や言葉の背景にある意図を汲み取る繊細な聴き方が求められます。同時に、不用意な言葉が二次被害につながることもあるため、伝える際の言葉選びや態度も慎重である必要があります。こうした基本的でありながら奥深いコミュニケーション力を、実践を通じて身につけることが、質の高い相談対応に直結します。

演習では、担当者同士で役割を交代しながら、さまざまな状況を想定した対話を行い、その後に第三者や講師から具体的なフィードバックを受けることで、自身の対応を客観的に見つめ直すことができます。これにより、相談者への対応力だけでなく、対応時の自信や安定感も養われていきます。

さらに、教育内容には「メンタルヘルスへの配慮」「心理的安全性のある対応」「相談後の対応方針の立て方」など、相談者の心理状態に配慮した内容も組み込むことが重要です。相談者は必ずしも冷静に話せる状態とは限らず、感情的になったり、事実が整理されていないケースも多いため、共感的に聴くスキルや、適切な対応範囲を判断する力も必要です。

このように、ハラスメント相談対応には多岐にわたる知識と実践力が求められます。制度として相談窓口を設けるだけではなく、担当者の力量を継続的に高めていくことが、真に機能する相談体制の構築につながります。

信頼される相談体制の構築

相談窓口が実際に機能し、相談者からの信頼を得るためには、制度そのものの整備だけでなく、相談者が「この窓口に相談しても大丈夫」と思える安心感を醸成することが重要です。信頼される相談体制を築くためには、以下のような取り組みが有効です。

まず、相談者との丁寧なコミュニケーションが欠かせません。初回対応時に、対応の流れや方針、守秘義務の範囲などを明確に伝えることで、不安を軽減し、信頼関係を築くきっかけになります。また、相談者の希望や意向を丁寧に確認し、対応の進行に応じて適宜状況をフィードバックする体制も重要です。

たとえば、「受付後○営業日以内に中間報告を行う」など、対応の進行状況を相談者本人に対して適切に共有する仕組みを整えることで、相談が放置されることへの不安を防ぎます。これは、社内にハラスメントの存在を周知するという意味ではなく、あくまで相談者との間で透明性と信頼性を確保するための個別対応です。

さらに、複数の相談経路を整備することも信頼構築につながります。対面や電話に加え、メール、チャット、匿名フォームなど、相談者の状況や心理的ハードルに応じた手段を用意することで、より幅広いニーズに対応できる体制が整います。

また、相談内容や対応結果を適切に記録・管理する体制も不可欠です。個人情報の管理を徹底しながらも、記録を残すことで後々の検証や再発防止策の策定に活かせるようにします。

このように、相談者との信頼関係を第一に考えた体制を整えることが、制度としての“相談窓口”を、実際に活用される“機能する窓口”へと進化させる鍵となります。

形骸化を防ぐための工夫

ハラスメント相談窓口は設置しただけでは不十分で、運用が形だけになってしまうと、かえって相談者の不信感や制度への疑念を招いてしまいます。相談窓口を形骸化させないためには、継続的に運用を見直し、機能性と信頼性を保つ取り組みが不可欠です。

まず、定期的な運営状況の確認と見直しを行いましょう。相談件数の推移や対応状況、相談者からの満足度などをデータとして可視化し、運用に課題がないかを定期的に検証する仕組みを整えることが大切です。可能であれば年に1回は社内レビューを実施し、必要な改善策を検討・反映していく体制を構築しましょう。

また、相談対応者の継続的な研修の実施も重要なポイントです。法律や社内規定の改正、社会的なハラスメントの定義の変化など、取り巻く環境は日々更新されています。対応者が古い知識のままでいると、相談者に適切なアドバイスができなかったり、リスクに気づかないまま対応してしまったりする恐れがあります。最新の知識とスキルを定期的に習得することで、相談窓口としての信頼性を維持できます。

さらに、利用者からのフィードバックを活用する仕組みを設けることも有効です。相談後に簡易なアンケートや匿名の意見募集を行うことで、制度運用の改善点や現場でのニーズを把握できます。収集した声は個人が特定されない形で集計・分析し、制度改善に活かすことで、より使いやすく、信頼される窓口へと発展させることができます。

これらの取り組みを通じて、制度を「使えるもの」「役立つもの」として根付かせていくことが、ハラスメントの早期発見と予防、そして安心して働ける職場環境づくりにつながります。

よくある課題と改善策

ハラスメント相談窓口は、制度として設置するだけでなく、実際に機能し続けるための工夫と改善が欠かせません。運用を進める中では、担当者による対応のばらつきや、相談者の声が反映されにくいといった課題が浮かび上がることも少なくありません。

この章では、そうした課題の代表例として「対応の属人化」と「利用者の声の活用不足」に焦点を当て、相談体制の信頼性と実効性を高めるために企業が取るべき対策を紹介します。相談窓口がよりよく機能し続けるためのヒントとして、ぜひご活用ください。

対応の属人化とその防止策

ハラスメント相談対応において、特定の担当者の経験や判断力に依存してしまう「属人化」は、大きなリスクを伴います。対応のばらつきや判断ミス、情報共有不足によるトラブルを招く原因にもなりかねません。そのため、対応の属人化を防ぎ、安定した質の高い対応を維持する仕組みが求められます。

まず重要なのは、対応フローや判断基準を文書化し、マニュアルとして整備することです。これにより、誰が対応しても一定の基準に則った対応ができる環境が整います。マニュアルには、対応の手順だけでなく、報告・連携のポイントや、よくある相談への対応例なども盛り込むと実用性が高まります。

加えて、複数名による対応体制の構築も効果的です。常に2名以上で相談内容を確認・共有することで、偏った判断を防ぎ、対応の客観性と公平性を担保することができます。また、外部の専門家や社労士との連携体制を整えておくと、社内だけでは判断が難しいケースにも的確に対応できます。

さらに、担当者同士でのケーススタディや定期的な意見交換の場を設けることも属人化の防止につながります。異なる事例を共有し合い、対応力の底上げを図ることで、チーム全体のスキルを継続的に向上させることができます。

属人化を防ぐことは、相談者にとって安心感を与えるだけでなく、対応体制全体の信頼性を高めることにもつながります。

相談者の声を反映する仕組みづくり

相談窓口が信頼され、実効性のある制度として定着するためには、利用者からの声を反映し、制度運用の改善に生かす姿勢が重要です。しかし、特に中小企業など相談件数が限られる職場では、相談内容やフィードバックの取り扱いには一層慎重な配慮が求められます。

まず、個別の意見を収集する場合でも、相談者が特定されないよう匿名性を最優先に考えることが原則です。たとえば、相談後すぐではなく一定期間をおいて簡易アンケートを行ったり、複数の対応事例をまとめてから傾向分析を行うなど、情報が一人歩きしないような工夫が必要です。場合によっては、個別のフィードバックを求めることを避け、定期的に職場全体への簡易サーベイを行い、相談体制への満足度や改善要望を集める方法も有効です。

また、フィードバックの結果は社内全体への共有ではなく、まずは窓口の担当チーム内で共有・振り返りを行う形とし、必要な改善策を内部で検討するスタイルが安心感を保ちやすくなります。そのうえで、改善された対応方針や変更点については、社内イントラやガイドラインの更新などを通じて、広く周知する方法が望ましいでしょう。

利用者の声を活かす取り組みは、相談のしやすさや制度への信頼感を高めるためにも重要です。ただし、その過程で匿名性やプライバシーが損なわれることがないよう、慎重に運用することが求められます。

ハラスメントを未然に防ぐために

日常的なコミュニケーションの重要性

ハラスメントの多くは、日常的なコミュニケーションの不足や誤解から発展してしまうケースがあります。社員同士の関係性が希薄だったり、管理職と現場の距離感が遠かったりする環境では、小さな不満が蓄積しやすく、それがやがてトラブルへとつながります。

そのため、ハラスメントを未然に防ぐためには、日常的なコミュニケーションの積み重ねが何よりも重要です。単発の声かけや形式的な面談だけでは、本当の信頼関係は築けません。普段から継続的に対話の機会を持ち、社員一人ひとりが安心して話せる雰囲気をつくることが、職場の健全性を支える基盤となります。

とくに管理職やリーダー層は、メンバーの様子に日頃から目を配り、ちょっとした変化に敏感になる姿勢が求められます。声のトーンや表情の変化、発言の頻度といった小さなサインから、心理的な不安やストレスの兆候を察知できるようになることが理想です。

また、1on1ミーティングやチームミーティングなどの定期的な対話の場では、業務報告だけでなく雑談や悩みの共有も歓迎するスタンスを示すことが大切です。相手の話にじっくり耳を傾ける姿勢を持ち、「聞いてくれる」「受け止めてくれる」という安心感を築くことが、信頼関係の醸成に大きく寄与します。

こうした日々の対話と関係構築の積み重ねが、ハラスメントの芽を早期に発見し、防止につなげる力になります。職場全体が互いに信頼し合える関係を築くためにも、日常的なコミュニケーションを軽視せず、意識的に取り組んでいくことが必要です。

指導とハラスメントの境界線を理解する

部下や後輩を指導する立場にある人にとって、「厳しく指導したつもりが、相手にはハラスメントと受け取られた」というケースは他人事ではありません。とくに、パワーハラスメントに該当する言動の判断は曖昧になりやすく、知らず知らずのうちに行き過ぎた対応となってしまうことがあります。

そのためにはまず、ハラスメントの定義と、業務上の正当な指導との違いを正確に理解することが必要です。具体的には、叱責の内容が業務に必要かどうか、人格を否定するような言い方をしていないか、周囲への影響を考慮しているかといった観点から、自身の行動を振り返ることが求められます。

また、指導を受ける側である社員・部下にも、**何が正当な業務指導で、何がハラスメントにあたるのかを知っておくことが必要不可欠です。**感情的な反応や誤解から、建設的な指摘や育成を「ハラスメント」と受け取ってしまうと、チームの健全な運営にも支障をきたします。そうしたリスクを避けるためにも、職場全体で共通の理解を持つことが重要です。

組織としては、指導とハラスメントの境界についてのガイドラインを共有し、全社員が学べる機会を定期的に設けることが望まれます。双方が共通認識を持つことで、指導する側も受ける側も安心してコミュニケーションを取りやすくなり、健全な職場風土づくりにもつながっていきます。

ハラスメントを防ぐには、一方的な抑止ではなく、職場全体が共に学び合い、理解し合うプロセスが不可欠です。指導とハラスメントの境界線を明確にすることは、その第一歩といえるでしょう。

管理職・リーダー層への予防教育の必要性

ハラスメント対策というと、起こってしまった後の対応に目が向きがちですが、本当に重要なのは未然に防ぐための予防教育です。特に影響力の大きい管理職やリーダー層に対しては、早い段階から正しい知識と対応力を身につけさせることが必要不可欠です。

予防教育では、ハラスメントの定義や法的責任の解説に加え、日常的なマネジメントにおける注意点や、適切なコミュニケーション手法の習得を重視するべきです。実際の事例をもとにしたケーススタディや、疑似体験を通じて考えるワークショップ形式の研修は、理解を深め、実践につなげるうえで効果的です。

また、「ハラスメントをしてはいけない」だけでなく、「どうすればハラスメントを防げるのか」「よりよい職場づくりのために何ができるか」といった前向きな視点での学びが、研修の意義をより高めてくれます。起こってからでは遅いという認識を共有し、予防こそが最も有効なハラスメント対策であるという意識づけを行うことが、企業全体の風土づくりにもつながっていくのです。

まとめ

ハラスメント相談窓口は、単なる制度ではなく、職場の安心感と信頼を支えるための重要なインフラです。適切に機能する窓口を設けることで、ハラスメントの早期発見や再発防止が可能になり、従業員が安心して働ける環境づくりに直結します。

そのためには、担当者の選定と育成、運用の工夫、制度の見直しと改善といった、実務に根差した取り組みが欠かせません。また、指導とハラスメントの違いについての共通理解や、管理職への予防教育といった未然防止の観点も重要です。

制度の形骸化を防ぐためにも、関連部門と連携した実効性のある体制づくりが求められます。ハラスメントのない職場を実現するために、相談窓口の整備とその運用は避けて通れないテーマです。まずは現状を振り返り、小さな改善からでも取り組みを進めることで、より健全な組織風土づくりにつながります。

法令対応だけでは不十分かも?現場の課題に効くハラスメント研修を

「法令対応はしているのに、現場の指導トラブルが減らない」

「若手が“注意されるのが怖い”と言ってすぐに辞めてしまう」

「研修をやっても一時的で、職場の行動に結びつかない」

ハラスメントの研修は「問題があるから導入するもの」と思われがちですが、実際にはハラスメント予防や安心して育てられる環境づくりを目的に選ばれる企業が増えています。

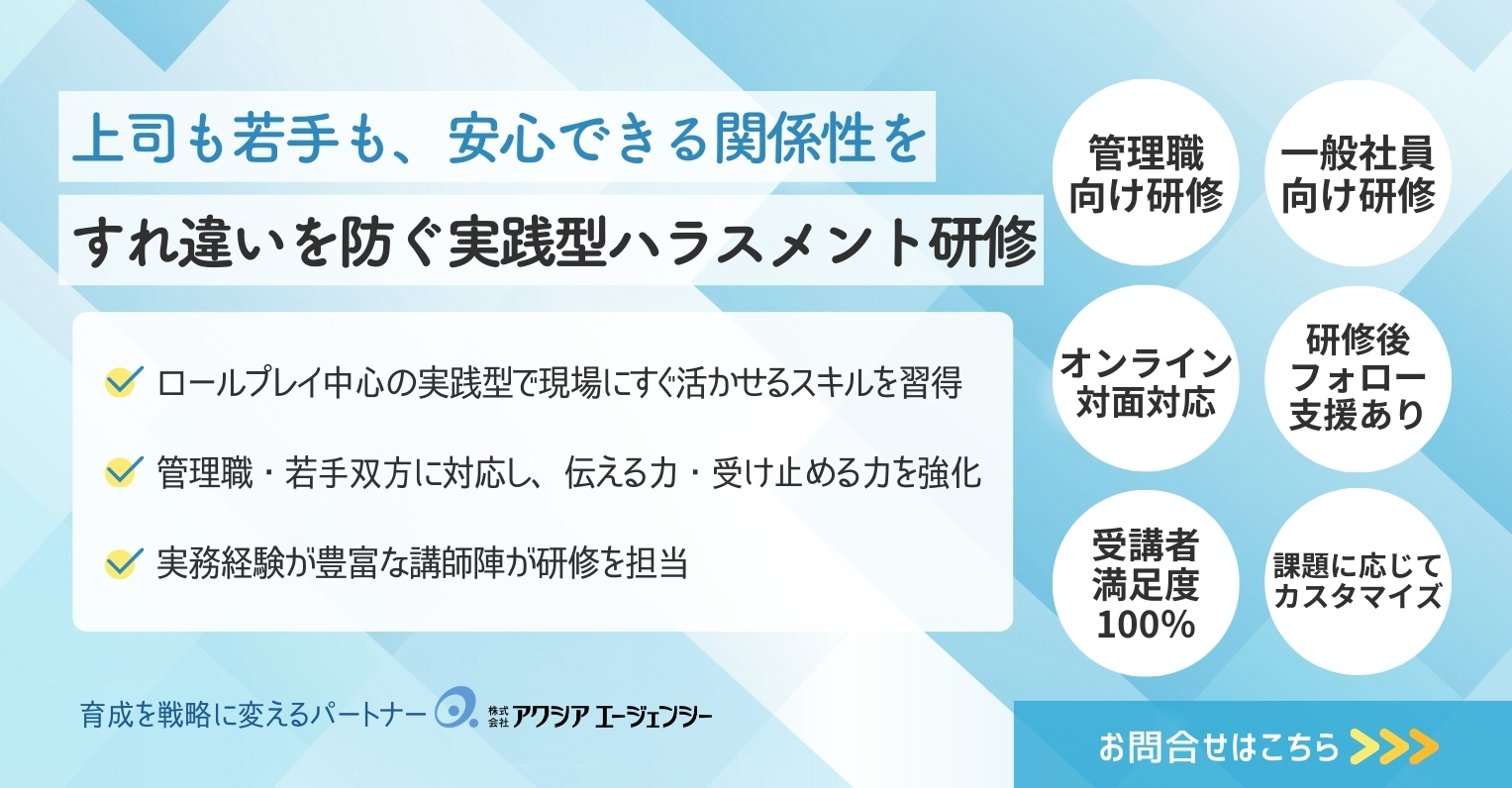

アクシアエージェンシーの実践型ハラスメント研修は、上司と若手双方の声に寄り添い、職場の関係性を前向きに整えるお手伝いをします。

アクシアエージェンシーの人材育成・研修サービスの特徴

- ロールプレイ中心で現場に活かせるスキルを習得

- 管理職と若手双方に対応することで、すれ違いを防ぎ安心できる関係性を築きます

- 実務経験が豊富な講師陣が担当し、納得感のある実践的な学びを提供します

- 研修後のフォロー支援により、学びを定着させ職場での行動変容につなげます

貴社の現場に合わせた最適な形を一緒に考えていきます。小さな不安や気になることでも、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット 研修開発グループ

中井 美沙

株式会社アクシアエージェンシー新卒入社。求人広告営業として大手中小企業の採用活動に携わる。2020年人事コンサルティング会社へ出向し研修企画実施や人事評価制度運営などに従事。2022年に研修開発部立ち上げに参加。人事部と兼務しながら社内の人材育成、人事評価制度運用、人事面談、社内外の研修企画実施などに従事。国家資格キャリアコンサルタント取得。株式会社アナザーヒストリー プロコーチ養成コーチングスクール修了。