新卒採用で「学生が集まらない」「エントリー数はあるのに歩留まりが悪い」といった悩みを抱えていませんか?こうした課題の多くは、採用活動の最初のステップである母集団形成に原因があります。

近年、採用を取り巻く環境は大きく変化しました。少子化による採用競争の激化に加えて、Z世代の価値観が多様化し、学生の情報収集行動も大きく変わっています。ナビサイトや合同説明会といった従来の手法だけでは、ターゲット層に十分にアプローチできなくなっているのが現実です。

しかし、SNSやスカウト、インターンシップ設計などの工夫により、母集団の質・量ともに改善できた企業も増えてきました。いま求められているのは、これまでのやり方を見直し、自社に合った戦略的な母集団形成へとアップデートすることです。本記事では、新卒採用の母集団形成を成功させる5つの方法を、事例や具体的な施策とあわせて解説します。

新卒採用における母集団形成の重要性

新卒採用において、最初のステップである母集団形成は、その後の選考・内定・定着にまで大きな影響を与える重要なフェーズです。まずは、なぜ今この母集団形成が難しくなっているのか、そしてどんな役割を果たすのかを整理していきましょう。

企業間競争の激化とZ世代の変化

ここ数年、新卒採用市場はますます複雑化し、企業間の競争も激化しています。少子化の影響により労働人口は減少し、採用対象となる学生数は年々限られたものになっています。一方で、多くの企業が「将来の中核人材を自社で育てたい」という思いから新卒採用に力を入れ続けており、限られたパイを奪い合う構図がより鮮明になっているのです。

学生の価値観と情報収集行動の変化

このような状況に加えて、新卒採用における最大の変数とも言えるのが、Z世代の価値観の変化です。Z世代は、単に安定を求めるのではなく、「自分らしさ」や「成長実感」「社会とのつながり」といった個人の価値に重きを置いています。企業選びにおいても、待遇や知名度よりも「どんな人と働くか」「どんな環境で成長できるか」といった視点で判断する傾向が強くなっています。

また、情報収集の手段もかつてとは異なり、従来型の合同企業説明会やナビサイトだけでなく、SNS、YouTube、note、社員のX(旧Twitter)の発信、就職口コミサイトなど、あらゆるチャネルを横断的に活用しています。企業が発信する情報の表面だけではなく、実際に働いている社員の雰囲気や、リアルな社内文化を重視する傾向があり、いわゆる見せ方だけで学生の心をつかむのは難しくなっています。

つまり、現在の採用市場では、企業が一方的に発信する情報だけで学生を惹きつけるのではなく、学生との相互理解の場をどれだけ用意できるかが、母集団形成の成否を分ける重要なカギとなっているのです。

母集団形成が採用成功を左右する理由

「採用活動の成否は母集団で決まる。」これは新卒採用に関わる多くの人事担当者が口にする言葉です。それほどまでに、母集団形成は採用全体に与えるインパクトが大きいフェーズです。どれだけ面接の質を高めたり、内定後のフォロー体制を整備したとしても、そもそも適切な人材との出会いがなければ、採用の目的を果たすことはできません。

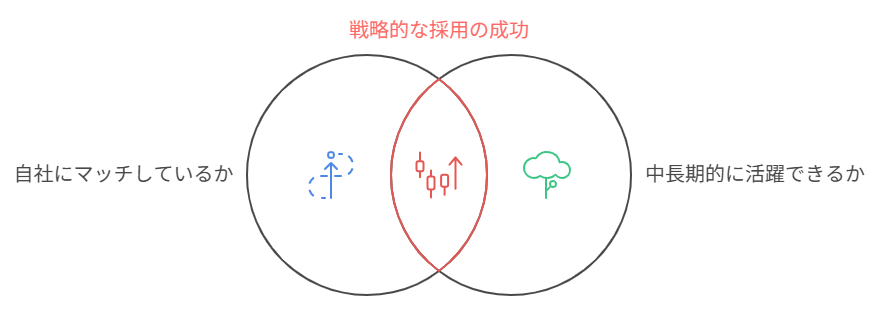

量ではなく「質」と「相性」がカギ

母集団形成のポイントは、単にエントリー数を増やすことではありません。重要なのは質の高い・自社と相性の良い・内定承諾や定着の可能性が高い学生との接点をいかにして作るか、という点です。つまり、採用の最上流工程である母集団形成こそが、「誰に出会えるか」という採用活動の本質を握っているのです。

質の高い母集団を形成するためには、採用広報や採用マーケティングの考え方を取り入れた施策設計が欠かせません。たとえば、インターンシップや企業説明会を単発で終わらせるのではなく、エントリーにつながるストーリー設計を行い、学生の共感や関心を段階的に高める必要があります。

学生が就活初期から「この企業のことが気になる」「もっと知りたい」と思えるような状態をつくることが、最終的な母集団の形成やエンゲージメント向上につながります。

初期接点がその後のプロセス全体に影響する

また、母集団形成の段階で得られる情報は、その後の選考プロセスにも大きな影響を与えます。たとえば、どのチャネルからエントリーした学生が歩留まりが良いのか、どんなメッセージに反応しているのかといったデータを分析することで、採用戦略全体をPDCA的に改善していくことが可能になります。採用単価を抑えつつ成果を出すには、最初の接点でどれだけ深く学生とつながれるかが、ますます重要になっているのです。

さらに、採用活動においては人を集めるフェーズと、人を動かすフェーズは明確に分けるべきですが、それらは決して切り離されたものではありません。母集団の形成がうまくいけば、選考・フォロー・入社後のオンボーディングまで一貫性を持ったコミュニケーションが可能となり、結果的に内定承諾率の向上や、定着率の改善にもつながっていきます。

このように、採用活動全体を成功させるためには、母集団形成を単なるスタート地点として捉えるのではなく、戦略的かつ継続的に設計・改善を行う必要があります。

次の章では、母集団形成を成功させるための具体的な5つの方法について、最新のトレンドと実践的な工夫を交えながら解説していきます。

母集団形成を成功に導く5つの方法

新卒採用における母集団形成は、単にエントリー数を増やすだけでは意味がありません。いま求められているのは、自社にマッチした人材と中長期的に活躍できる素地を持った人材に、いかにして効率よく・戦略的に出会うかという設計です。

そのためには、学生側の志向や行動特性を理解したうえで、5つの観点からアプローチを立て直す必要があります。

方法① 選考早期化に対応したインターンシップ設計

かつては、3月にエントリー開始→4月に選考開始という就活スケジュールが一般的でしたが、いまはその常識が崩れています。経団連ルールの形骸化やスカウトサービスの普及により、大学3年生の夏〜秋にはすでに主要企業との接点を持ち、志望企業をほぼ固めている学生も少なくありません。

この選考早期化への対応策として、インターンシップを単なる体験の場から採用の入口として再設計する企業が増えています。とくに以下の2点が重要です。

プレ期の接点づくり(短期・ライト型)

短期型・1Dayのインターンは、学生にとって参加のハードルが低く、初期接点として有効です。会社説明だけではなく、実際の業務に近い演習や社員との本音トークなどを含めることで、企業理解が一気に深まります。

プレ期のこの段階で「興味が持てた」「雰囲気が合いそう」と思ってもらえれば、3月のエントリー解禁時点で候補に入る確率が格段に上がります。

選考直結型+中間フォローの設計

インターンを選考の一部と位置づける企業も増えていますが、そこで陥りがちなのが見極めすぎて学生が引いてしまうパターンです。早期選考型インターンであっても、学生は「会社を見極める側」でもあるという前提に立ち、インターン後の座談会、フィードバック面談、LINEフォローなどを丁寧に行うことで、双方向の理解を深めることが大切です。

このように設計されたインターンシップは、ただ参加者数を増やすのではなく、エントリー転換率や内定承諾率の向上に直結します。また、OBOGの登壇や、業務体験型コンテンツを盛り込むことで、働くイメージを持たせやすくなり、学生側の心理的ハードルも下がります。

方法② スカウトサービスの効果的な活用

近年、新卒採用におけるスカウトサービス(ダイレクトリクルーティング)は急速に普及しており、ナビサイトに掲載して待つスタイルから、企業側から声をかけるスタイルへと変化しています。特に母集団形成に課題を抱える中堅・中小企業にとって、スカウトは非常に有効な打ち手です。

テンプレでは届かない、個別最適なメッセージ

スカウトで最も大きな成果差が出るのは、メッセージの中身です。ただのテンプレ文では、学生の心は動きません。「なぜこの学生に声をかけたのか」「どこに魅力を感じたのか」「どんな未来が描けるのか」——この3点を盛り込んだパーソナライズ型スカウトが、返信率やイベント参加率を大きく左右します。

スカウト後の導線設計

メッセージに対して返信が来た後のアクションも重要です。説明会や座談会などへの誘導を機械的にするのではなく、「まずはカジュアルに話す場」や「その学生の希望に合った担当社員との面談」など、興味フェーズごとのアプローチを設計することで、関係性の深化につながります。

スカウトは学生側にも選ばれた感を与えられるため、エンゲージメントを高める手段にもなります。特に地元就職希望やベンチャー志望、職種特化型など、明確な志向を持つ層とのマッチングが成功すれば、高い確率で内定〜入社まで進める可能性が高まります。

方法③ 採用ブランディングと広報の強化

企業規模や知名度だけでは、もはや学生の心を動かせない時代です。就活生は、企業の表面的なスペックよりも、そこでどんな人がどんな思いで働いているか、自分にとってリアルな成長ストーリーがあるかといった中身を見ようとします。

そうしたニーズに応えるためには、採用ブランディングの視点を持ち、自社の魅力をコンテンツとして言語化・視覚化していく取り組みが必要です。

Z世代に刺さる物語設計とチャネル活用

特にZ世代の情報収集の中心はSNSやnote、YouTube、口コミサイト(例:OpenWork、就活会議など)です。企業が自ら物語を発信し、学生に「この会社、なんか気になる」と思わせる仕組みづくりが求められています。

たとえばnoteを活用すれば、ナビサイトには載せきれない裏側を学生に届けることができます。たとえば以下のようなコンテンツが効果的です。こうしたコンテンツは、学生の感情を動かすだけでなく、他社との違いを明確に伝える武器にもなります。

- 若手社員の奮闘エピソード

- 入社後のキャリアや成長のリアルな変遷

- 失敗から学んだ経験談(苦労やつまずきも含めて)

また、Wantedlyのように共感を軸としたストーリーベースの求人プラットフォームを活用することで、スキルよりも価値観のフィット感で学生とつながることも可能です。口コミサイトにおいても、ただ掲載されるのを待つのではなく、社員が主体的にコメントする文化を育てることで、好印象を与えることができます。

発信は継続がカギ。記憶に残る仕掛けづくりを

採用ブランディングにおける重要な考え方は、発信は一度きりで終わらせないこと。継続的に情報を届けることで、学生の記憶に残り、選考中の意識にも影響を与えます。コンテンツの更新頻度やバリエーション、タイミングを設計し、エントリーにつながるストーリーを描いていくことが、母集団の質を底上げする大きな力になるのです。

方法④ SNSとWEB広告で独自ルートを確立する

多くの企業が競合他社と同じナビサイトや合同説明会に出稿する中で、「他社と比較される前に学生と接点を持ちたい」と考える企業も増えてきました。その答えのひとつが、SNSとWEB広告を活用した独自ルートの確立です。これは、母集団形成の中でも最も戦略性が問われる領域のひとつです。

SNSと広告を活用した他社比較されにくい接点づくり

SNSでは、Instagram、TikTok、YouTube、X(旧Twitter)などのプラットフォームを活用し、企業の雰囲気や社員の人柄、働き方のスタイルを日常的に発信します。とくにInstagramやTikTokでは、短尺の動画で働く様子や社員のリアルを伝えることで、就活生の感覚に訴えるアプローチが可能です。

さらに、WEB広告やSNS広告は、学生が情報を探しているタイミングに表示できる検索連動型と、SNSなどで興味を引く興味喚起型を組み合わせた、効果的なアプローチが可能です。ここで鍵を握るのが、ランディングページ(LP)の質です。

LPを使った伝わる情報設計が応募の増減を左右する

LP(ランディングページ)は、ナビサイトや自社の採用サイトとは違い、SNSや広告から直接アクセスしてきた学生に向けて、知ってほしい情報をコンパクトに伝える専用ページです。特定の職種や学生像に合わせて内容を絞ることで、より興味を引きやすくなります。

また、「エントリーはこちら」「説明会の予約はこちら」など、次にとってほしい行動を明確に示すことで、応募してもらえる確率がぐっと高まります。

さらに、SNSや広告からこのページに直接つなぐことで、他社と比較されにくくなるというメリットもあります。ナビサイトのように一覧に並ぶ形ではなく、自社だけのページで世界観をしっかり伝えられるため、企業の第一印象をコントロールしやすくなります。

この取り組みは、単に応募者を増やすための施策ではありません。「この会社、ちょっと気になる」「ここで働いてみたいかも」と思ってもらえるような体験を届ける手段でもあります。SNS、WEB広告、LPはバラバラに使うのではなく、一つの流れとしてつなげていくことで、学生との接点を生み出し、自然なかたちで応募や面談へつなげることができます。

方法⑤ エントリー後の継続的な接点づくり

最後に見落とされがちな、しかし非常に重要な施策がエントリー後の接点づくりです。どれだけ良いインターンや広報活動を行っても、エントリー後にフォローがなければ学生の温度感は下がってしまいます。エントリー=ゴールではなく、むしろ関係構築のスタート地点なのです。

エントリー後のつながりを保つ工夫

学生は複数社にエントリーしているため、志望度は常に変化しています。だからこそ、エントリー後も接点を継続的に持つ以下のような工夫が必要になります。

- LINE公式アカウントを活用したメッセージ配信

- 選考前後の個別面談

- 若手社員とのカジュアルな座談会

また、メールだけでなく、チャットや動画を使った情報提供も有効です。会社説明会のダイジェスト動画や、社員が質問に答えるQ&A動画、選考の流れを説明するコンテンツなど、双方向ではないながらも温度のある発信が学生の不安や疑問をやわらげてくれます。

見てくれている感覚が、安心感と志望度に直結する

こうした接点づくりは、結果的に内定辞退の防止にもつながります。選考の進捗にあわせて「あなたは今、どんな状態にいるのか」「どの社員があなたのことを見ているのか」が可視化されているだけでも、学生の安心感は大きく変わります。

そして何より、こうしたフォローを継続的に行える企業は、学生に「この会社は自分をちゃんと見てくれている」と感じさせることができます。それが志望度を底上げし、入社意欲を醸成する最も強力な要素となるのです。

成功事例に学ぶ母集団形成の実践ポイント

これまで紹介してきた5つの方法は、あくまで手法であり、企業の業種・規模・採用ターゲットによって実践内容や優先順位は異なります。ここでは、実際にそれらを活かし、成果を上げた企業の事例を3つの観点からご紹介します。

事例①AIを活用したスカウト改善でオファー承認率2倍超に

従業員約100名の人材サービス企業では、25卒の採用時にスカウトメールをすべて手作業で作成していました。採用担当者が1件ずつレジュメを読み込み、学生ごとにパーソナライズしたメッセージを送るという丁寧な対応により、オファー承認率は4.2%という一定の成果が得られていました。

しかし、作業負担は非常に大きく、担当者の時間も限界に達していました。そこで26卒採用に向けて、AIを活用した自動メッセージ生成システム「AI Insight Lab」を導入。学生のプロフィールを読み取り、自動で個別メッセージを生成・送信できる体制を構築しました。

この施策により、担当者の工数を約75%削減しながらも、オファー承認率は8.3%と倍増。手動での対応と比較しても、成果・効率ともに大幅な改善が見られた好事例です。「質×量×省力化」を同時に実現した、現代的なスカウト運用のモデルといえるでしょう。

事例②LPとWEB広告で、エンジニア志望の学生に訴求成功

企業Aでは、新卒26卒のITエンジニア志望学生に向けた1Day仕事体験インターンの集客にあたり、採用LPとWEB広告を組み合わせたキャンペーンを展開しました。

リスティング広告を中心に、「ITエンジニア インターン」「1Day仕事体験」などのキーワードを設定。広告費約60万円で、4,500クリック、応募数39件、応募単価は15,330円という結果を残しました。

成果につながった4つの工夫

- キーワードを絞った広告設計

関心の高い学生にだけ届くよう、検索ニーズに合ったキーワードを選定し、無駄な配信を抑える広告運用を行いました。 - 内容を充実させたLP(ランディングページ)

インターンのプログラム内容や参加するメリット、将来のキャリアにどうつながるのかといった情報を、学生目線で丁寧に伝える構成にしました。 - ハードルの低い1Day設計

気軽に参加しやすい1Day形式にすることで、「まずは話を聞いてみたい」という学生のニーズにも応え、参加のきっかけをつくりました。 - 参加前のフォロー体制

参加前に具体的なプログラムの案内やリマインドを行い、不安を解消することで参加意欲を高め、当日の欠席を防ぎました。

広告施策にありがちな「数は集まったけれど質が…」という課題を、LPの構成力と運用設計でクリアした好事例です。

事例③男子学生限定の訴求で狙い通りの母集団形成に成功

企業B(化粧品業界)は、これまで男子学生からの応募が少なく、ナビサイトだけでは接点を作ることが困難でした。そこでWEB広告を活用し、「26卒 インターン」「営業職 インターン」といったキーワードで検索連動広告を配信。ターゲット層を男子学生に特化してアプローチしました。

広告費用約30万円に対して応募数17件、応募単価は17,454円と、決して低単価ではないものの、狙い通りの男子学生からのエントリー獲得することに成功しました。

成果につながった3つの工夫

- 男子学生の働くイメージを訴求するLP構成

- 選考フローの明確な記載

- エントリー後の説明動画による理解促進

これら工夫も導入されており、WEB広告とLPが連携した、戦略的な母集団形成の一例として非常に参考になります。

事例に共通する成功のポイント

これらの成功事例に共通しているのは、誰に、どのように、どこで出会うかを設計している点です。どの企業も、ターゲット学生の行動傾向や心理に寄り添ったチャネル選定、情報提供、そして接点後のフォローまでを丁寧に設計していました。

また、特筆すべきは手段を組み合わせて使っているという点です。広告だけで終わらせず、LPやチャット、動画、面談などをつなぎ、学生が自然に志望度を高めていく導線を構築しています。母集団形成は、1つの施策で決まるものではありません。成功企業は、複数の施策を戦略的に“連動”させ、学生との関係性を一歩ずつ積み重ねているのです。

成果が続く採用活動の設計とは

これまでご紹介した5つの施策や成功事例は、いずれもその場限りではなく、継続的に運用できる仕組みとして取り入れられていました。実際の採用現場では、一度成功した方法をそのまま翌年も繰り返すだけでは、成果が出づらくなってきています。学生の志向や行動は常に変化しており、それに応じてアプローチも進化させる必要があるのです。

ここからは、母集団形成を持続的かつ再現可能な仕組みにするための考え方と実践ポイントをご紹介します。

フェーズごとのKPI設計と見直し

母集団形成の施策が成果につながっているかを判断するには、各フェーズごとに目標(KPI)を設定し、可視化することが不可欠です。たとえば、以下のように分解することで、施策のどこに課題があるのかが明確になります。

| フェーズ | 目標設定の例 |

|---|---|

| 認知 | SNSフォロワー数、動画再生数、LP訪問者数など |

| 初期接点 | インターンシップ参加人数、説明会予約数 |

| エントリー | エントリー数、オファー承諾率、エントリー率(母数対比) |

| 選考参加 | 一次選考参加率、離脱率 |

| 内定 | 内定数、辞退数、承諾率 |

| 入社・定着 | 定着率、オンボーディング完了率 |

こうした指標を設け、月次・四半期ごとに分析することで、数字に強い採用担当チームを育てることも可能です。また、学生の属性(学部、地域、志望度など)をもとにセグメントごとに数値を管理することで、より解像度の高い分析と改善が可能になります。

採用活動を「点」でなく「線」で設計する

多くの企業が陥りがちなのが、「今年はインターンに力を入れる」「来年はSNS強化を」と、その年ごとの流行りや予算に応じて場当たり的に動いてしまうことです。しかし、採用においてもっとも重要なのは、中長期の一貫性です。

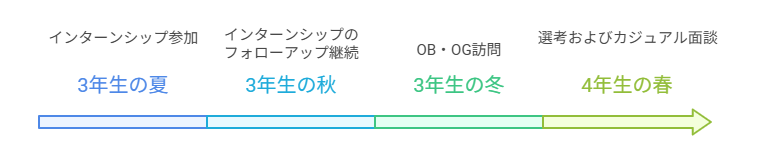

たとえば、3年生夏に参加したインターンのフォローが秋以降も続き、冬にはOB・OG訪問、春には選考やカジュアル面談、といった学生の就活導線に沿った情報提供や接点設計がされていれば、学生の志望度は自然と高まり、他社と比較されることなく「この会社に決めた」と思ってもらえる可能性が高くなります。

このように、認知→接点→関係深化→選考→内定→入社という一連の流れを線捉え、どこで・誰に・何を届けるかを時系列で設計することが、持続可能な採用戦略のベースとなります。

ノウハウの属人化を防ぐ採用設計図の作成

優れた採用施策を持っていても、担当者が異動・退職してしまったらゼロに戻ってしまう。そんな属人化のリスクを回避するために、多くの企業が導入しているのが、採用設計図や採用オペレーションマニュアルの整備です。

- ペルソナ設定(誰に出会いたいか)

- チャネル選定の理由

- メッセージテンプレート

- KPI設定と振り返り方法

- 失敗した施策の記録

これらの情報も含めてドキュメント化することで、翌年以降の再現性とナレッジ蓄積がしやすくなります。特に母集団形成は「数の裏に何があるか?」を定量・定性の両面から記録しておくことが重要です。

育成・定着とつながる採用の視点

最後に、母集団形成を語る上で見落としてはならないのが、採用はあくまでスタートである、という視点です。どれだけ魅力的な学生を集めても、入社後のオンボーディングや育成、評価・キャリア支援が弱ければ、すぐに離職してしまう可能性があります。

実際、採用段階での企業理解と職務理解が不十分なまま内定承諾した学生ほど、入社後に「想像と違った」と離職しやすい傾向があります。だからこそ、採用段階からリアルな情報を伝えること、入社後の体験設計と連動させることが大切なのです。

インターン→説明会→選考→内定→育成という一連の流れの中で、一貫したメッセージや接点ごとの納得感を積み重ねていくことで、採用活動そのものが育成・定着への布石となります。

「集め方」から「つながり方」へ──母集団形成の再設計

新卒採用における母集団形成は、単に多くの学生を集めるこではなく、自社に合う学生とどう出会い、関係性を築くかが問われる時代になっています。競争の激化や就活スタイルの変化により、これまでのやり方では成果が出にくくなっていると感じている方も多いのではないでしょうか。

たとえば、これまではナビサイトへの掲載、合同説明会への参加、学内イベントへの出展など、ある程度決まった型が存在していました。もちろん、これらも一定の効果はありますが、同じチャネルを多くの企業が使っているため、学生から見るとどこも似たように映りがちです。結果として「差別化が難しい」「クリックはされるが応募に至らない」といった声も多く聞かれます。

だからこそ、今求められているのは、自社らしい母集団形成の戦略を持ち、それを継続的に運用できる仕組みとして設計することです。

就活生の行動と心理に寄り添った母集団形成へ

近年の学生は、ナビサイトだけでなく、SNS、就職クチコミサイト、企業の採用オウンドメディア、社員のX(旧Twitter)やYouTubeなど、複数の情報源を並行して活用しています。こうした行動特性を踏まえると、単に説明会を開催したりSNSに投稿したりするだけでは、他社の情報に埋もれてしまいがちです。

日々多くの企業から情報を受け取っている学生に、「この企業は何かが違う」と感じてもらうには、接点そのものに意味や意図を持たせる工夫が欠かせません。たとえば、インターンシップや仕事体験を企画する際には、プログラムの内容だけでなく、「なぜこの内容にしたのか」「参加後にどんな気づきを得られるのか」といった背景やストーリーを伝えることで、印象に残る体験となります。

利用するツールとコストは、戦略的に選ぶ時代へ

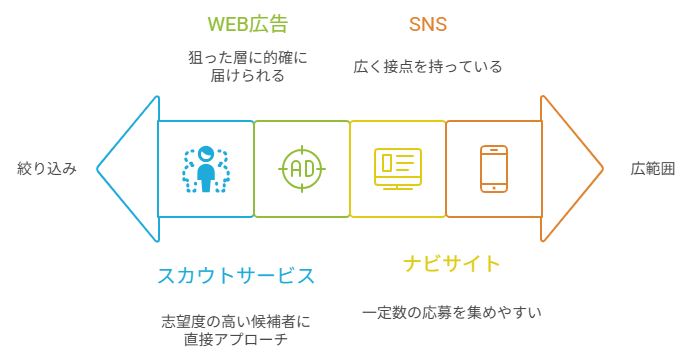

「できることはたくさんある。でも、全部やるには人も予算も足りない」多くの採用担当者が抱えるこの課題に対して、いま求められているのは、限られたリソースの中で何を、どう使うかを明確にする戦略設計です。たとえば、ツールやチャネルにはそれぞれ特徴があり、一律で使えばよいというものではありません。

- スカウトサービス:母集団数は少ないが、志望度や適性の高い層に直接アプローチできる

- SNS:広く接点を持てるが、志望度の見極めが難しい

- ナビサイト:一定数の応募を集めやすいが、比較検討の中で埋もれる可能性がある

- WEB広告:コストはかかるが、狙った層だけに的確に届けられる

こうした特徴を理解した上で、「このフェーズでは〇〇を使う」「この層には△△が向いている」といった目的別・ターゲット別の使い分けが、効果的な母集団形成につながります。

また、採用LPなどの自社サイトにおいても、単に情報を並べるだけでなく、興味段階の学生に響く内容や、比較検討段階で意思決定を後押しするコンテンツを用意することが重要です。エントリー率を上げるには、接点づくりだけでなく、その後の導線設計も含めた運用の精度が鍵になります。

採用がうまくいかない原因は、入口ではなく流れにある

「募集をかけたが応募が少ない」「応募は来るが選考に進まない」こうした課題の多くは、実は集客施策だけでなく、流れの設計不足に起因しています。たとえば、SNS→説明会→選考→内定という流れの中で、各ステップの間に心理的なギャップや情報の断絶があると、学生は離脱してしまいます。

だからこそ、母集団形成は1回限りの集客施策ではなく、「つながりを設計すること」として捉える必要があります。応募者との最初の出会いから入社後の定着までを一貫して設計することで、質の高い人材を確保する可能性が大きく広がります。

人が少なくても回る!中小企業でもできる採用の仕組み化

「うちは大企業みたいに毎年何十人も採用するわけじゃないし、そこまで力を入れられない…」

「採用を専任で担当している人がいなくて、普段の業務の合間にやっている」

中小企業における新卒採用の場面では、このような声もよく聞きます。ですが、実は少ない人数・少ない予算でも再現可能な方法は多く存在しています。

たとえば、AIツールを使ったスカウトの自動化や、既存社員を巻き込んだコンテンツづくり、応募後の自動フォローメール設定など、初期工数さえ確保すれば継続的に運用できる仕組みはつくれます。

成功している中小企業の多くは、人が少ないなりの戦い方を見つけ、工夫と改善を積み重ねています。大切なのは、やらない理由を探すのではなく、自社でもやれる形を考えることです。

変化する就活市場に、変わらない本質で向き合う

母集団形成に正解はありません。しかし、どんな環境でも変わらない本質があります。それは、応募者一人ひとりと、どう信頼関係を築くかという問いです。

たとえ募集人数が少なくても、たとえ目立たない業界でも、「この会社は自分を大切にしてくれる」と思わせることができれば学生は集まります。そして、それを形にするには、設計力・継続力・対話力が何よりも重要です。

変化し続ける採用市場の中で、貴社ならではの母集団形成モデルを築いていくこと。それが、これからの採用活動における最も価値ある競争優位になるのです。

「ナビに載せてるのに、学生が集まらない」その採用活動、見直しどきかも?

「エントリー数はあっても、選考に進んでくれない…」

「インターンは開催したけど、その後の動きにつながらない…」

「SNSや広告も試したけど、結局どれが効果あるのか分からない…」

「とりあえずやっている採用施策」では、学生の心は動きません。アクシアエージェンシーは、エントリーにつながる接点づくりと、志望度が上がる導線設計で、採用活動の成功をサポートします。

アクシアエージェンシーの強み

- インターン、説明会、選考など、各フェーズに応じた施策設計をご提案します

- 専用LPやSNS・WEB広告を活用し、ナビだけでは出会えない学生にもアプローチ可能です

- 学生の行動データやアンケート結果をもとに改善提案を行い、成果につなげます

- スカウトメールや自動化ツールの活用も含め、リソースに合わせた運用をご支援します

- 入社後の定着まで見据えた、持続可能な採用設計を一緒につくります

「何から手をつければいいか分からない」そんな状態からでも大丈夫です。ゼロから一緒に、成果につながる採用戦略を組み立てていきましょう!

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。