ここ数年で、学生の就職活動は大きく様変わりしています。かつては大学4年の春から始まるのが一般的でしたが、現在では大学3年の夏~秋に実質的なスタートを切る学生が主流となりました。

インターンシップやオープンカンパニーが、プレエントリーよりも早い段階で就活の入口となり、学生はその体験を通じて志望業界や企業を絞り込み、年内に内定を得るケースも少なくありません。こうした動きに対応するためには、企業側も採用活動を前倒しし、早期からの学生との接点づくりが不可欠です。中でも重要な施策がインターンシップの設計と活用です。

本記事では、早期接点による母集団形成から志望度の向上、内定承諾までを見据えた戦略的なインターンシップ設計の考え方を解説します。単なる「参加型イベント」で終わらせない、採用成果につながるインターンシップのつくり方を、実例も交えてお伝えします。

1dayインターンシップの役割と限界

学生の就職活動が早期化する中、多くの企業が導入しているのが「1dayインターンシップ」です。短期間で実施できる利便性から、企業と学生の初期接点をつくる手段として広く活用されています。

一方で、「採用成果に直結するか」という視点で見ると、いくつかの課題も見えてきます。

認知拡大には有効

近年、学生の就職活動における情報収集のスタートが早まる中で、企業が早期に接点を持つ手段として「1dayインターンシップ」は広く普及しています。短期間で運営できること、学生が気軽に応募できることから、企業・学生の双方にとって、参加ハードルの低さが最大の特徴です。

初期フェーズでの接点づくりに有効

特に、採用ブランディングや初期の母集団形成を目的とするフェーズでは、1dayインターンシップは非常に効果的です。ナビ媒体や就活イベントと連動して広く募集をかけることで、知名度が低い企業であっても比較的多くの学生に接触することが可能になります。

また、短時間・オンライン開催という形式を取り入れれば、地方学生やスケジュール調整が難しい層にも参加を促すことができ、接点の裾野を広げるツールとして活用されています。

第一印象の形成に特化したプログラム

内容としては、会社紹介や業界の解説、簡単なワークや座談会を組み合わせたシンプルな設計が多く、限られた時間の中でも、企業としての第一印象を伝えることに焦点をあてたプログラムが主流です。学生側にとっても、「とりあえず興味がある業界の企業を比較したい」「知らない会社の情報を得たい」といったニーズに応える形式であり、早期段階の接点創出手段として1dayインターンシップは機能しています。

また、1dayインターンシップは企業にとっても「大量集客→興味喚起→その後の採用広報につなげる」という導線設計がしやすい特徴があります。企業説明会とは異なり、双方向の要素(簡易なグループワークや先輩社員との交流など)を取り入れることで、学生のエンゲージメントを高めやすいという利点もあります。

つまり、1dayインターンシップは「母集団をつくる」「認知を広げる」「企業としての最初の印象をつくる」ためには非常に有効であり、採用プロセスの前段階として戦略的に取り入れる価値がある施策と言えるでしょう。

志望度形成・選考移行には不十分

ただし、1dayインターンシップが初期接点として機能する一方で、そこから「志望度を高めて選考に進んでもらう」というフェーズまで到達させるには、構造的な限界が存在します。

最大の理由は、提供できる情報量と体験の深さが決定的に足りないことです。短時間のプログラムでは、どうしても企業や業界に関する内容が表面的になりがちで、学生側の印象にも残りづらくなります。特に、他社と似た構成や一般的な情報ばかりを扱っている場合、学生の中で差別化されることなく埋もれてしまうリスクが高くなります。

情報量・体験の薄さが選考への移行率低下の原因に

実際、1dayインターンシップに参加した学生からは以下のような声が多く聞かれます。

「雰囲気は良かったが、仕事の具体的なイメージはつかなかった」

「どの企業の話も同じように聞こえてしまった」

「企業理解が浅く、比較がしにくかった」

企業理解が浅いまま終わることで、その後の本選考への移行率が低下する傾向があり、「接点は取れたが応募にはつながらない」問題を生んでしまうケースが非常に多いのです。

また、学生にとって1dayインターンシップは「就活準備の一環」「エントリー数稼ぎ」という側面もあるため、そもそも志望企業選定という意識が薄いまま参加していることも少なくありません。その結果、たとえ当日の体験がポジティブであっても、深い記憶や関心には結びつかず、翌週には内容を忘れられてしまうような情報の通過点に終わってしまう危険性すらあります。

さらに、企業側にも1dayインターンシップを実施したものの「本選考への移行率が低い」「内定承諾にほとんどつながらなかった」といった課題感を持つケースが多く見られます。準備や運営にかけたコストと時間に対して、実質的なリターンが得られなかったと感じる人事担当者も少なくありません。

成果につなげるには“次のステップ設計”が鍵

このような背景を踏まえると、1dayインターンシップは採用プロセスの起点としては有効であるものの、それだけでは学生の志望度を高めきれず、選考への移行や内定承諾といった最終成果には直結しにくい施策であることがわかります。

だからこそ企業は、1dayインターンシップを単発で終わらせるのではなく、複数ステップからなる採用導線の中に組み込む設計が必要です。たとえば、1dayを「プレイベント」として設計し、

- 複数日型インターンシップ

- 社員交流イベント

- 個別フィードバック

これらをセットにするなど、接点から関係性へと進化させるストーリー設計が重要になってきます。

また、1dayであっても、どのように印象を残すか、どのように次のアクションにつなげるかをあらかじめ定義し、参加学生に対して「この企業ともう一歩関わってみたい」と思わせる感情設計が求められます。これにより、たとえ短時間のプログラムであっても、一定の影響力を持たせることは可能です。

結論として、1dayインターンシップは新卒採用における「初期フェーズ」の施策としては有効ですが、採用決定や内定承諾といった結果につなげるには、その後の設計が極めて重要になります。単発で終わらせず、選考へと自然に誘導するステップを踏まえた戦略的な設計が不可欠です。

次章では、そうした採用成果に直結する「本格的なインターンシップ」とは何か、どのように設計すればよいのかを具体的に解説していきます。

本格的なインターンシップ設計が採用成果を左右する理由

企業がインターンシップを新卒採用の「重要な起点」として捉える中で、採用成果に直結するためには、1day型ではなく、より踏み込んだ本格的なインターンシップ設計が不可欠です。単に会社説明や簡易なワークを実施するだけでなく、企業文化や業務理解、価値観の共有、職場体験を通じた納得感の提供など、学生の心理に深く入り込む構造を持つインターンシップこそが、志望度を高め、選考への導線として機能します。

以下では、本格的なインターンシップが採用成功に結びつく理由を、3つの観点から整理します。

企業理解とマッチング精度を高められる

まず最も重要なのは、本格的なインターンシップを通じて、学生に「自分がこの企業で働くイメージ」を持たせることができる点です。これは1dayインターンシップではなかなか実現が難しい部分であり、本格型の大きな優位性でもあります。

たとえば、数日間にわたって実施されるインターンシップでは、企業の業務プロセスやチームでの仕事の進め方、社内で求められるスキルやマインドなどを、疑似体験やシミュレーションを通じて学生に伝えることができます。その体験を通じて、学生は自身の適性や価値観と企業の方向性が合っているかどうかを深く考えるようになり、納得感のある志望理由形成につながるのです。

企業側にとっても、学生の実際の働きぶりや姿勢を複数日にわたって観察できるため、面接や書類では見えない人間性や能力の把握が可能になります。結果として、ミスマッチのない採用が実現しやすくなり、定着率の向上にも寄与します。

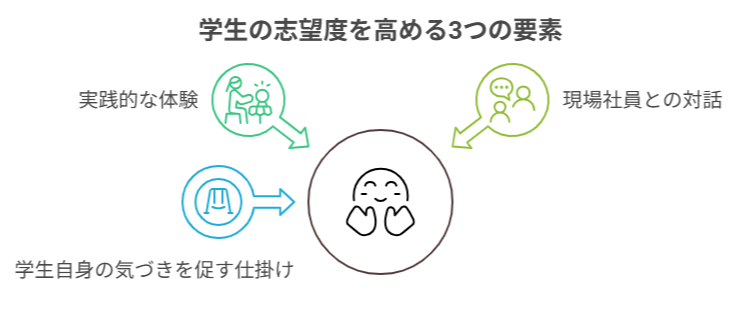

学生の志望度を高める3要素

志望度の高い学生を早期に確保するためには、ただ情報を伝えるだけでは不十分です。学生の心を動かすには、企業への共感や働くイメージを形成できる体験価値の提供が求められます。特に志望度を高めるインターンシップには、以下の3つの要素が欠かせません。

1. 実践的な業務体験とフィードバック

単なる模擬ワークではなく、できる限り実務に近い課題に取り組んでもらうことで、学生は自分が社会人になったときのリアリティを持てるようになります。さらに、社員からのフィードバックを受けることで、学びや自己成長の実感が得られ、「この会社で成長できそうだ」という前向きな印象につながります。

2. 現場社員との対話・関係構築

配属予定部門の社員や若手先輩との対話の機会を設けることで、企業のリアルなカルチャーや働き方に触れることができます。「この人たちと働きたい」と思えるかどうかは、学生にとって非常に重要な要素です。対話を通じて、社風との相性を確認する機会を提供することが、志望度の向上に直結します。

3. 学生自身の気づきを促す仕掛け

インターンシップを通じて自己理解を深めたり、自分の課題や強みに気づいたりするような設計は、学生にとって印象深い体験になります。自分自身と向き合う時間を設計に組み込むことで、単なる会社紹介の場ではなく、人生の意思決定に影響を与える経験へと昇華することができます。

こうした要素を組み込むことで、インターンシップ終了後の学生の志望度は飛躍的に高まり、選考への移行率も大きく上がることが期待されます。

選考への自然な導線がつくれる

本格的なインターンシップには、「その後、どう採用に結びつけるか」という設計を含めやすいというメリットもあります。実施前から選考連動型として位置づけることもあれば、選考に影響しないという前提でスタートしつつ、終了後に適性を見極めてアプローチをかけることも可能です。

重要なのは、学生との関係性を継続する導線設計をあらかじめ構築しておくことです。たとえば、インターンシップ参加者に対しては以下のようなフォローが効果的です。

- 終了後に個別フィードバック+希望ヒアリングを実施

- 社員との追加面談やキャリア相談会を設定

- 次のステップ(早期選考、面談、リクルーター制度など)を案内

これにより、インターンシップが終わったらそれで終わり、という状態を防ぎ、高志望度の学生を自然な形で選考へとつなげていくことが可能になります。

また、学生の側でもただの就業体験ではなく、「企業から見ても自分が評価されている」「今後も接点を持ちたいと思われている」と感じることで、エンゲージメントが高まり、内定承諾率の向上にもつながります。選考を意識したインターンシップであれば、事前に評価項目や基準を明確に定め、参加者に対して丁寧なフィードバックを行うことで、企業としての誠実さや育成意識も伝えることができ、選ばれる企業としての印象形成にもつながるのです。

このように、本格的なインターンシップ設計は単に企業を知ってもらう場にとどまらず、学生の意思決定に大きく影響を与える採用戦略の中核となり得る存在です。企業理解、自己成長、価値観の共有、そして次のステップへの導線設計。これらが一体となって設計されているインターンシップこそが、本選考へと自然に移行し、最終的な内定承諾率の向上につながる鍵となります。

次章では、そうしたインターンシップをどのように設計していくべきか、具体的なステップと設計手法をご紹介していきます。

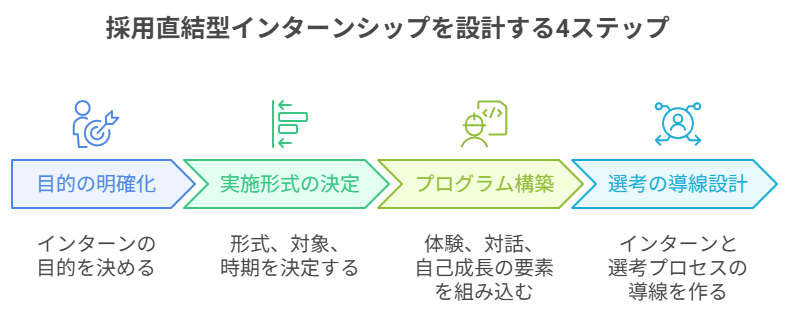

採用直結型インターンシップを設計するステップ

インターンシップを採用活動の本流に組み込むためには、その設計段階から採用成果に直結するよう逆算的に構築する必要があります。単に「とりあえずインターンシップを実施する」だけでは、学生の関心を一過性のものにとどめてしまい、選考移行や内定承諾に結びつけることは困難です。

ここでは、実際に成果につながるインターンシップを設計するための4つのステップを詳しく解説します。

ステップ1 目的を明確化する(母集団形成 or 志望度醸成 or 選考連動)

インターンシップを設計するにあたり、まず初めに確認すべきは何を目的としたインターンシップなのかという点です。目的が曖昧なままでは、内容が散漫になり、学生側にも価値が伝わりにくくなってしまいます。

目的は大きく3つに分類できます。

- 母集団形成

できるだけ多くの学生と接点を持ち、知名度や認知を高めることが目的。1dayインターンシップや簡易ワークを通じて企業理解の入口を提供。 - 志望度醸成・動機形成

学生に企業の魅力や価値観を深く理解してもらい、「この会社で働きたい」という気持ちを育てることを目的とした中長期型。 - 選考連動・囲い込み

本選考や内定出しに直結するステップとして設計。実務体験や適性評価を行い、優秀層に対して早期選考を案内。

自社の採用課題がどこにあるかによって、どの目的を重視するかは異なります。たとえば、説明会は集まるが内定承諾率が低い企業であれば、志望度醸成に特化した設計が求められますし、採用母数がそもそも足りていない企業であれば、認知獲得を主目的とした設計が適切です。

目的が明確になることで、インターンシップの構成、期間、参加者選定、運用体制すべてに一貫性を持たせることができます。

ステップ2 実施形式・対象・時期を定める

目的に応じて、次に考えるべきは「いつ、誰に、どのように」提供するかという実施形式の設計です。ここを誤ると、せっかくの設計も学生に届かず終わってしまいます。

実施形式の選択肢

- 1day型/複数日型/1週間以上の長期型

- 対面開催/オンライン開催/ハイブリッド型

- グループワーク中心/実務体験中心/講義形式中心

それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の人事リソースや職種特性、ターゲット学生の特性に応じて最適な形式を選定する必要があります。

対象学生の明確化

「誰に届けたいインターンシップなのか」も明確にする必要があります。

- 理系学生か文系学生か

- 学部生か大学院生か

- 特定学科(情報系、建築系など)か全学部対象か

- 地方学生含め全国に広げるのか、都市部に絞るのか

ターゲットに応じて、内容だけでなく告知方法や媒体選定も変わってくるため、ここも重要な設計ポイントです。

実施時期の戦略設計

近年の傾向として、夏(6〜8月)と秋(9〜11月)でインターンシップの役割が大きく異なる点にも注意が必要です。

- 夏期(大学3年生):初期接点・母集団形成

- 秋〜冬期:動機形成・選考誘導・囲い込み

たとえば、夏には1day〜3dayのインターンシップで接点をつくり、秋に長期インターンシップや選考型インターンシップに誘導するといったステップ設計が有効です。

ステップ3 プログラムを構築する(体験×対話×自己成長)

プログラム設計はインターンシップの成否を分ける最重要要素です。学生の「参加してよかった」「もっとこの会社を知りたい」と思わせるためには、参加者目線に立った体験価値の設計が必要不可欠です。以下の3要素を中心に構成することがポイントです。

実務体験(疑似プロジェクト/職種別業務体験)

可能であれば、実際の業務プロセスに近い体験を提供することで、学生は自身が働く姿をよりリアルに想像できます。たとえば技術職であれば簡易な開発演習、営業職であればロールプレイや提案ワークなど。

実施時期の対話機会(社員交流/メンター制度戦略設計)

現場社員との対話がインターンシップの満足度に与える影響は非常に大きいです。学生は「人」への共感を通じて、志望度を形成していきます。メンター制度や座談会、グループ相談などが有効です。

自己成長と振り返り(フィードバック/内省)

単なる体験で終わらせず、自分が得たこと、成長した点を言語化できる場を設けることで、深い記憶として残るインターンシップになります。人事や社員からのフィードバックも大切な要素です。

ステップ4 選考導線との連携を設計する

最後のステップは、インターンシップで得た接点を採用成果へと変える「導線設計」です。インターンシップがどれだけ良い体験であっても、終了後に何もフォローしなければ、学生の関心はあっという間に他社に移ってしまいます。したがって、インターンシップを起点に学生との関係性をどう維持し、どのタイミングで選考へと誘導するかが極めて重要になります。

以下のようなステップを設計に組み込むことで、選考誘導がスムーズになります。

- インターンシップ後すぐに個別面談やフォロー面談を案内

- 社員との追加接点(ランチ会・OB/OG訪問・限定イベントなど)を設計

- 評価に応じて早期選考案内、特別ルートへの招待

- メールやLINEを活用したリマインド・情報提供の継続

重要なのは、これらの導線が押しつけにならず、学生自身が自然に次のステップへ進みたいと思える流れをつくることです。また、選考に連動しないインターンシップであっても、「後日改めて希望を確認」「キャリアに関する個別相談」などを用意すれば、関係性を維持しやすくなります。

このように、採用に直結するインターンシップを設計するためには、「目的→対象→体験設計→導線設計」という4つの視点を一貫して持ち、戦略的に構築していくことが鍵となります。単発のイベントではなく、採用プロセス全体の中に位置づけることで、インターンシップは学生を惹きつける場から選考につなぐ装置へと進化します。

次章では、その後の「実施後フォロー」に焦点をあて、インターンシップで築いた関係性をどう維持・活用していくべきかを解説します。

実施後のフォローがインターンシップの価値を決める

どれほど高品質なインターンシップを設計・運営したとしても、それだけで新卒採用に直結するとは限りません。学生が次の一歩を踏み出すかどうかは、インターンシップ終了後のフォローによって大きく左右されます。

実施後のフォローは、単なる情報提供の場ではありません。

学生の記憶と感情が最も強く残っているタイミングで、適切なアクションを設計することで、志望度の維持・向上、そして選考への移行を促すことができます。

この章では、インターンシップ後の具体的なフォロー設計とそのポイントについて、実務視点で解説していきます。

学生の志望度を維持・向上させるコミュニケーション

インターンシップ終了直後は、学生にとって企業への印象が最も鮮明に残っている時期です。この感情が温かいうちに適切なフォローを行うことで、企業への関心を維持し、志望度の向上につなげることができます。以下は効果的なフォローコミュニケーションの具体例です。

個別メッセージとフィードバックの送付

「参加ありがとうございました」の一斉メールだけではなく、できる限りパーソナライズされた個別メッセージを送ることが望ましいです。インターンシップ中の様子や発言内容を踏まえたフィードバックを添えることで、学生は「しっかり見てもらえていた」という信頼感を抱きます。

また、簡易なフィードバックでも「こういう強みが見えました」「このような思考が印象的でした」など、その学生の特性に触れることで、自分は評価されているという感覚を生み、関係性の深化につながります。

フォロー面談・キャリア面談の設計

インターンシップ後に短時間のフォロー面談(オンラインで15〜30分程度)を実施することで、企業との継続接点が自然に生まれます。ここでは「感想」「気づき」「今後の就活に関する悩み」などをテーマに、学生の声に耳を傾ける場を提供するのが理想です。

このタイミングで企業からの評価を伝えたり、今後の選考について案内したりすることで、次のステップへの移行がスムーズになります。

定期的な情報提供と接触設計(LINE/メール/動画)

メールやLINE公式アカウントを通じて、参加者限定で採用情報や社員紹介、コラム、就活ノウハウなどを定期的に配信することも効果的です。企業の存在を継続的に思い出してもらうことで、他社との比較の中でも記憶に残りやすくなります。

特に学生が就活を本格化させる前のタイミング(秋〜冬)に向けた温度感の維持は、選考移行率を左右する要素となります。

採用広報・選考にどう活用するか

フォローを通じて得られた学生のリアクションや志望度を基に、次の選考フェーズへとどうつなげていくかを設計することが、採用活動全体の成果を左右します。

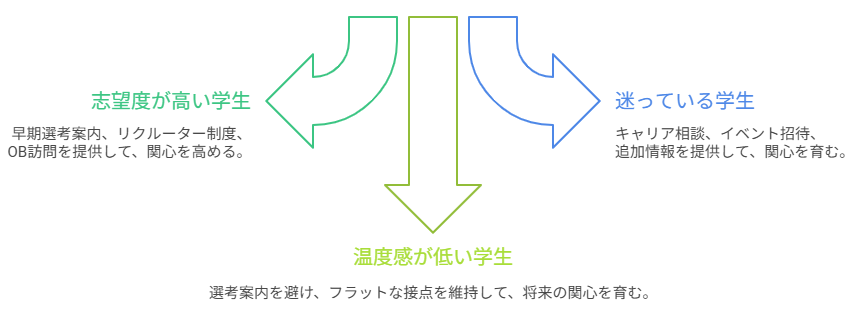

学生の温度別にフォロー内容を最適化

インターンシップ後、学生の反応はさまざまです。非常に意欲的な学生もいれば、「いい経験だったけど、まだ迷っている」という段階の学生もいます。そこで重要なのは、一律の対応ではなく、温度感に応じたフォローを設計することです。

- 志望度が高い学生➤早期選考案内、リクルーター制度、OB訪問など

- 迷っている学生➤キャリア相談、イベント招待、追加情報の提供

- 温度感が低い学生➤選考案内ではなく、フラットな接点継続が効果的

こうした個別対応の精度が、最終的な内定承諾率や定着率にも直結する要素となります。

選考フローへの自然な導入

本格的なインターンシップを終えた後の学生は、すでに企業文化や業務内容への理解が進んでおり、「次のステップが明確に提示される」ことでスムーズに選考へ移行できます。たとえば以下のような施策が有効です。

- 「参加者限定・早期選考枠」への案内

- 「1次面接スキップ型の特別ルート」提供

- 「事業部社員との個別座談会」開催

こうした設計は、学生に対して「評価されている」「期待されている」という実感を与え、企業へのエンゲージメント強化と歩留まり改善を実現します。

採用広報との連携によるブランディング効果

また、参加後のフォローを通じて、企業がどのように学生と向き合っているかが伝われば、学生自身のSNSやクチコミを通じて企業の採用広報としてもポジティブな効果を生みます。

丁寧なフィードバックや個別フォローは、「この企業は学生のことをしっかり見てくれる」「選考が丁寧で信頼できる」といった印象を醸成し、次年度以降の応募にも好影響を与えるのです。

インターンシップを採用成果につなげるためには、当日の体験設計と同等、もしくはそれ以上に終了後のフォローが重要です。優秀な学生ほど複数の企業からアプローチを受けており、時間が経過するごとに他社への関心が高まる傾向があります。その中で、どれだけ「自分を見てくれた」「次のステップを用意してくれた」と感じられるかが、選考移行や内定承諾の分かれ目になります。

フォロー設計は、リソースや工数を要する業務ではありますが、ここに投資をする企業こそが、結果的に辞退されない採用を実現しているのが現実です。

次章では、こうした本格的なインターンシップの実施に取り組むうえで、企業が直面しがちな課題とその解決策、そして外部パートナーとの連携方法について解説します。

本格的なインターンシップ設計に取り組むために

本格的なインターンシップを通じて、新卒採用の成果を高めようと考える企業は年々増加しています。しかしながら、設計・運用・フォローまでを一貫して高品質に実現するためには、相応の時間・リソース・ノウハウが必要であり、すべてを内製でまかなうには限界があるというのが現実です。

この章では、企業が本格的なインターンシップ設計に取り組む際に直面しやすい課題と、それに対する現実的な解決策について解説します。

社内リソースの限界と準備工数の大きさ

多くの企業が最初に直面する課題が、「社内の人的リソースが足りない」という問題です。本格的なインターンシップを設計するには、以下のような工程が発生します。

- コンセプト・目的設計(どの層を対象に、何を伝えるのか)

- プログラムの開発(体験内容・社員参加設計・タイムライン設計)

- 社員の巻き込み(現場協力・役割分担・コミュニケーション設計)

- 告知と集客(ナビサイト、大学キャリアセンター、SNSなど)

- 当日運営(司会・ワーク設計・トラブル対応・記録)

- フィードバック対応(参加者への評価、メール、面談実施)

- 選考導線との接続(データ整理、候補者リスト管理、案内設計)

このすべてを人事部門だけで完結するには無理があります。

特に、人事が少人数体制の企業や、並行して中途採用や労務を担当している場合は物理的に工数が足りないため、結果的に「1dayの軽い設計にとどまる」「継続接点が作れずやりっぱなしで終わる」といった状況に陥りがちです。

社内巻き込みの難しさと設計ノウハウの不足

インターンシップを成功させるためには、現場社員の巻き込みが不可欠です。実際の業務に触れてもらうには、開発・営業・企画など各部門の理解と協力が必要ですが、これも大きな壁となります。現場の社員が「採用活動は人事の仕事」と捉えている企業では、協力が得られにくく、形だけのインターンシップになってしまう恐れがあります。

また、企業側に「学生視点に立った設計ノウハウ」や「ストーリー設計の引き出し」が不足している場合、プログラムの内容が独りよがりになったり、競合他社との差別化ができなかったりすることもよくあります。

- 自社紹介に時間を割きすぎて学生が退屈する

- 難易度が合っておらず学生がついていけない/飽きる

- 成長実感や対話要素が薄く、記憶に残らない

たとえば、これらの問題が、インターンシップの設計経験のない企業では頻発しています。

外部パートナーと連携するメリット

このような課題を乗り越えるために、外部パートナー(採用支援会社やコンサルティング会社)と連携する動きが加速しています。外部パートナーと組むことで、以下のような3つのメリットがあります。

設計ノウハウと他社事例に基づくアドバイスが得られる

自社だけでは見えにくい学生ニーズや市場動向を踏まえて、刺さるコンテンツの設計支援を受けられる点が大きな強みです。「この業界ではこの形式が効果的」「この層にはこの伝え方が響く」など、他社事例の蓄積と知見をもとにアドバイスを受けることで、無駄なトライ&エラーを省略できます。

運営・集客・フォローの代行やサポートが可能

採用支援会社によっては、以下のような実行部分のアウトソーシングも可能です。

- インターンシップの構成・資料作成

- ナビ媒体への掲載・原稿作成・応募管理

- 当日のファシリテーション・司会進行

- 終了後のフィードバック・選考案内の設計

- 学生との関係維持のためのLINE配信・CRM運用

これにより、本来、人事担当者が注力すべき候補者との対話・評価に集中できる体制が構築されます。

小規模・短期から導入できる柔軟性

「本格的にやるには不安がある」という企業でも、まずは一部工程のみ外注する部分委託からスタートすることが可能です。「設計だけ手伝ってもらう」「集客だけ外部に依頼する」「フォローだけ自社でやる」など、状況に応じたハイブリッドなサポート運用も可能で、段階的に本格化させていくことができます。

インターンシップ設計は、もはや採用広報の一環ではなく、採用成果を左右する戦略的施策の一つになっています。しかし、設計・運用・改善を自社だけで完結するには限界があり、本気で取り組む企業ほど、適切な外部リソースを活用しながら成果に直結するインターンシップを作り上げているのが現状です。

学生の心に残り、志望度を高め、最終的に選考・内定へと導くようなインターンシップを実現するためには、設計×実行×フォローを一貫した戦略で捉える視点が不可欠です。

まとめ|新卒採用を成功させるインターン設計とは

学生の就職活動が年々早期化する中で、インターンシップは新卒採用の成果を左右する重要な施策へと変化しています。特に大学3年の夏〜秋にかけての接点は、志望業界や企業選定に強く影響するため、企業にとって「最初の印象」をどう設計するかがこれまで以上に重要になっています。

その中で、1dayインターンは認知獲得や母集団形成において依然として有効ですが、選考移行や内定承諾といった採用成果に結びつけるには限界があります。今後は、より本格的な体験設計や関係構築を通じて、学生の志望度を高めるインターンシップが求められます。

実務体験・社員との対話・自己成長を促す仕掛け、さらには終了後のフォローまでを一貫して設計することで、インターンはただの就業体験ではなく、選ばれる企業になるためのプロセスへと進化します。

新卒採用における競争力を高めるためには、こうした戦略的なインターン設計を採用プロセスの一部として捉え直すことが不可欠です。自社の採用課題と照らし合わせながら、今のプログラムが学生にとって価値ある体験となっているか、改めて見直してみてはいかがでしょうか。

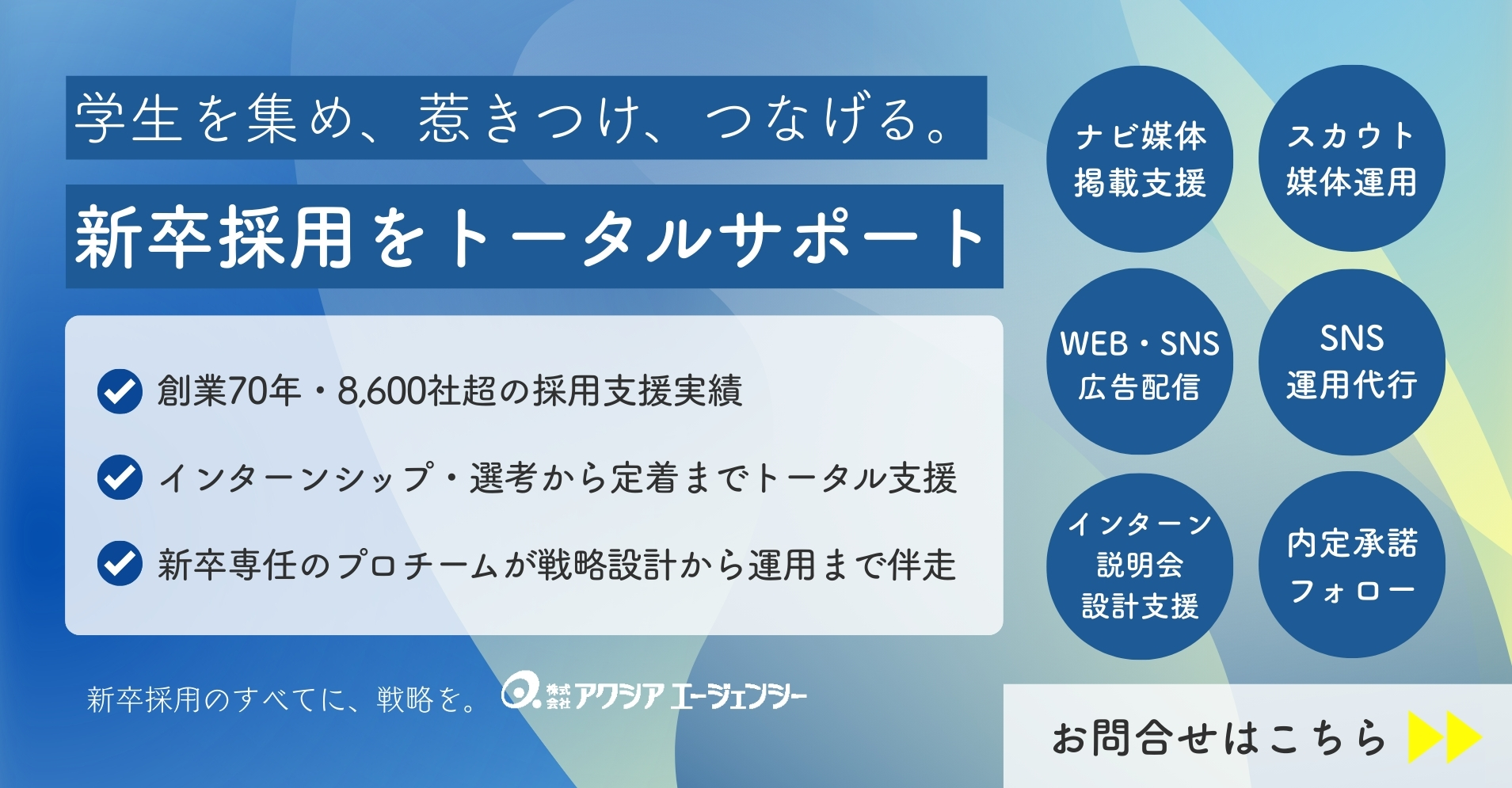

“選ばれる企業になるインターン”を、一緒に設計しませんか?

「1dayインターンは集まるけど、本選考に全然進まない…」

「参加後のフォローまで手が回らないし、何をすればいいか分からない」

「学生にとって印象に残るプログラムって、どう作ればいいんだろう…」

学生との最初の接点であるインターン。「とりあえず実施している」だけでは、志望度は高まりません。

私たちは、体験価値の設計 × 選考への導線づくりを軸に、採用成果に直結するインターンの構築をサポートします。

アクシアエージェンシーの強み

- ワーク型・体験型・座談会型など、目的に応じたインターン設計をご提案します

- コンテンツ企画から当日の運営サポートまで一貫して対応いたします

- 学生アンケートや行動データをもとに、改善提案やPDCA運用を行います

- SNSやWeb広告を活用した集客施策もご支援いたします

- 参加後の志望度向上や、選考移行につながる導線設計も得意としています

「まず何から始めればいいかわからない」そんな状態からでも大丈夫です。ゼロから一緒に、成果につながるインターンをつくりましょう。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。