近年、新卒採用で大きな課題となっているのが内定辞退の増加です。特に中小・ベンチャー企業では、内定を出してからが本当の勝負となり、学生との関係性づくりや入社前のエンゲージメント設計が入社率を左右します。

そこで注目されるのが内定者フォロー。単なる事務連絡ではなく、不安解消や共感・期待感を育てる採用後のコミュニケーション活動です。Z世代に響くフォロー体験をどう設計するかが、辞退率改善の決め手になります。

本記事では、内定辞退を防ぐための基本戦略から具体的施策、オンライン活用や社内体制づくりまでを網羅的に解説。すぐに実践できるノウハウも紹介しますので、「内定は出るけど入社に至らない」とお悩みの担当者に役立つ内容です。

なぜ今、内定者フォローが重要なのか?

新卒採用における内定者フォローは、もはや、あるとよい施策ではありません。内定辞退が年々増加傾向にある現在、企業が採用成果を上げるためには、内定承諾後の設計力が問われています。

少子化により新卒市場の学生数が減少し続ける一方で、企業側の採用意欲は高止まりしています。その結果、学生一人あたりの平均応募企業数・内定社数が年々増え、学生が企業を比較・選別する流れがより強くなってきました。

特にZ世代以降の学生は、内定が出ただけで就職先を決定することは少なくなっており、企業との接点が継続されるか、心理的な不安が解消されるかが大きな分かれ目になっています。

内定者フォローは、単なるイベントやメール連絡ではなく、学生との信頼関係を築き、他社との比較において優位に立つための戦略的接点です。この重要性を押さえることで、内定辞退の防止、入社率の向上、採用定着の強化へとつなげることができるのです。

辞退率が上がる背景と学生の不安心理

現代の採用活動では、企業が内定を出した瞬間から新たな競争が始まります。かつては内定承諾=安心とされていましたが、今の学生にとって承諾は仮決定に過ぎず、その後も就職活動を継続する傾向があります。実際、2025年卒向けの調査によれば、内定取得後も活動を継続している学生は75%を超えており、最終的な入社意思はフォロー体験に大きく左右されることがわかっています。

【調査】25卒就活生に「内定獲得後の就職活動」について調査

なぜ辞退が起きるのか──その理由は必ずしも条件面や待遇の問題だけではありません。もっとも多いのは、以下のような漠然とした心理的不安です。

「社風や人間関係に馴染めるか不安」

「入社後の働き方や業務内容が見えていない」

「他社の方が成長できそうに感じる」

「自分のキャリアと本当に合っているのか判断がつかない」

これらは、入社前に説明すれば済む話ではなく、フォローを通じて学生自身が納得感を持てるまで対話・接点を継続することでしか解消できません。つまり、辞退の背景には、企業理解が浅いままに意思決定を迫られるという構造的な課題があるのです。

Z世代の価値観と入社前の接点の重要性

Z世代の学生は、就職先の決定に納得感・透明性・つながりを重視する傾向が強くなっています。従来型の安定・給与・会社の規模といった物差しだけでは企業を選ばず、自分の価値観に合っているか、共感できるストーリーがあるかどうかを非常に重視します。

そのため、フォローの場においては以下のような要素が有効です。

- 先輩社員との1on1による価値観の共有

- 内定者同士の横のつながり(チャット・懇親会)

- 社長や役員からのメッセージ発信

- 入社後のキャリアパスや働き方のリアルな共有

こうしたリアルで双方向な接点設計によって、学生の中に「この会社なら自分の人生を託せそう」という納得感と安心感が生まれます。

加えて、Z世代はLINEやSlackなどを使った日常的な対話に慣れているため、「説明会→承諾→沈黙→4月入社」といった一方通行型の採用フローでは信頼関係を築けません。採用活動の一貫として“内定者フォロー専用のタッチポイントを設けることが、今後ますます必要になるのです。

このように、内定者フォローは新卒採用の中でも特に辞退を防ぎ、関係性を深めるための重要施策です。次章では、実際にどのようなタイミングで、何を実施すればよいのか──内定辞退を防ぐための基本戦略を詳しく解説していきます。

内定辞退を防ぐためのフォローの基本

新卒採用において、内定辞退を防ぐには感覚ではなく戦略が必要です。フォローのタイミング・手法・内容を明確に設計し、学生の入社意欲を継続的に高めることが、結果として入社率向上と採用定着につながります。

とくにZ世代以降の学生は、内定承諾後も就職活動を継続する傾向が強く、フォローの質によっては志望順位が容易に入れ替わってしまいます。ここでは、辞退を防ぐための基本的な設計視点と、実践的なフォロー戦略を時期別に解説します。

入社までの時期ごとに設計するステップ設計

効果的な内定者フォローは、時期ごとの学生心理に合わせた設計がカギです。以下のように段階的に設計することで、無理なく関係性を深めることができます。

内定直後(5〜7月):関係構築と初期安心の醸成

内定直後は「うれしいけど不安」という感情が同居する時期です。承諾前後の数日間に、顔の見える対話と軽い交流の場を用意し、「自分は大切にされている」と感じてもらうことが信頼の土台になります。

はじめの一歩で安心感を届けることが、その後の関係づくりをスムーズにします。まずは企業側から温度感のあるコミュニケーションを取りにいきましょう。

- オンライン面談で、内定理由や期待している点を丁寧にフィードバックする

- 社員・社長からの個別メッセージ(動画や手紙)を送付する

- SlackやLINEに招待し、雑談用チャンネルを立ち上げる

中間期(8〜10月):辞退リスクが最も高まる期間

夏から秋にかけては、他社比較や将来不安が膨らみやすく、志望順位が入れ替わりやすい時期です。ここでは成長できる実感と人とのつながりを強め、入社後の具体的なイメージを持てる場づくりが重要です。

- 若手社員との1on1トークを定期的に行う

- 内定者懇親イベント(オンライン座談会など)を開催する

- キャリアビジョンや成長機会(配属面談・研修紹介など)を共有する

直前期(11〜3月):入社準備と心理的定着の最終段階

入社が現実味を帯びるにつれ、手続きや生活立ち上げに関する不安が増えます。実務的な準備と同時に、同期や先輩との関係性をもう一段深め、「ここで働く自分」を確信に変えていきます。

- 入社手続きや研修準備に関する情報をわかりやすく案内する

- グループワークやプレ研修で同期の一体感をつくる

- 1月以降は「入社後のリアル(1日の流れ・サポート体制など)」を具体的に共有する

内定通知後すぐにすべきこととは?

もっとも大切なのは、内定通知から48時間以内に学生へ温度感のあるコミュニケーションを届けることです。

このタイミングで学生の気持ちは「嬉しい」「でも不安」「本当にここでいいのか」と感情が大きく揺れ動いています。承諾前であっても、企業から早期にアプローチを行うことで、学生は「自分を大切に思ってくれている」と実感し、内定承諾に自信を持ちやすくなります。

実施施策の例

- 社長や若手社員からの個別動画メッセージを送付する

- オンライン面談で「なぜあなたに内定を出したか」を丁寧に説明する

- 内定者同士がつながれる非公開チャットに招待する

8〜9月に急増する辞退への対策

近年の学生動向を踏まえると、8〜9月は最も辞退が集中するリスクの高い時期です。実際に内定辞退の約7割がこの期間に申し出されているという調査もあり、この時期のフォロー設計が採用成功を左右します。

夏から秋にかけては他社比較や将来不安が膨らみやすいため、学生に安心感と納得感を与えるための歩み寄りが欠かせません。

実施施策の例

- 8月中旬〜9月初旬に「再確認面談」や「オンライン座談会」を実施する

- 内定者限定コンテンツ(会社の裏話、若手社員のキャリアパス紹介など)を提供する

- 学生の悩みに寄り添う「逆質問ウィーク」など対話の機会を設ける

内定辞退を防ぐには、感覚的な対応ではなく、時期ごとの学生心理に合わせた戦略的なフォローが欠かせません。内定直後は「大切にされている」と実感させる安心感づくり、夏から秋は辞退リスクが高まるため成長機会や交流を通じた再提案、そして直前期は入社準備と不安解消による心理的定着がポイントです。

特に内定通知後48時間以内の初期対応や、8〜9月の集中的なフォローは志望度維持に直結します。企業から積極的に歩み寄る姿勢を示すことで、学生の入社意欲を高め、定着へつなげることができます。

学生に届く!エンゲージメントを高めるコミュニケーションの取り方

内定者フォローの核心は、単なる情報提供ではなく、双方向のコミュニケーションによって学生の心理的距離を縮めることにあります。Z世代の学生は「企業に大切にされていると感じられるか」「人とのつながりがあるか」に非常に敏感であり、そこに信頼が生まれなければ、内定を承諾しても気持ちは離れてしまうのです。

そこでこの章では、内定辞退を防ぎ、入社への期待と信頼を育てるための具体的コミュニケーション施策を紹介します。

内定者同士のつながりを生む仕組み

新卒学生にとって、入社前に同期の存在を実感できることはとても大切です。「一人じゃない」という安心感が、所属意識や“入社することのリアリティ”を高め、結果的に辞退防止にもつながります。

そのためには、内定者同士が自然に交流できる場を早めに設けることが重要です。SlackやLINEオープンチャットなど、日常的に使いやすいツールを活用すると効果的です。

交流を深めるための工夫

- 内定者同士が気軽に話せる自己紹介イベント(アイスブレイク中心)を行う

- 共通テーマを設定し、グループディスカッション形式のオンライン座談会を実施する

- ミニゲームやチーム対抗クイズなど、オンラインで楽しめるカジュアルなアクティビティを企画する

若手社員との交流でリアルな期待感を育てる

内定者が最も不安を感じやすいのは、入社後の仕事や職場の雰囲気がイメージできないという点です。こうした不安を解消するには、年齢の近い先輩社員と直接対話できる機会を設けることが効果的です。先輩のリアルな声を聞くことで、この会社で働く自分の姿を具体的に想像できるようになり、入社意欲や信頼感の醸成につながります。

リアルな声を届けるには?

- 「なぜこの会社を選んだのか」「入社して感じたギャップ」を語るリアルトーク会を開催する

- 業務紹介や1日のスケジュールを共有するカジュアル業務説明会を開く

- 先輩社員と1対1で話せる1on1面談の機会を設ける

さらに、先輩社員を選ぶ際は、学生と雰囲気が近く共感を得やすい人をアサインするのがポイントです。そうした人材は学生にとって、憧れのロールモデルとなり、より強い印象を残すことができます。

SNS・チャットツールを活用してつながりを保つ

Z世代の学生は、LINEやInstagram、X(旧Twitter)などで日常的に情報を得て、気軽に対話しています。そのため、メールや郵送の一方通行な連絡だけでは関係性が深まりにくいのが実情です。

心理的な距離を縮めるには、学生が慣れ親しんでいるチャットツールやSNSを活用し、リアルタイムでやりとりできる仕組みを整えることが大切です。

SNS・チャットツールの活用例

- LINEグループやSlackチャンネルを開設し、気軽に話せる空間をつくる

- 人事担当や若手社員が日常を発信し、社内の裏側を共有する

- 月1回、社長や役員が登場する動画レターやQ&A配信を行う

こうした仕組みを取り入れることで、学生は選考のときには見えなかった企業の中身に触れられるようになり、安心感と納得感が高まります。また、SNSを利用する際には「フォローを強制しない」「見るだけでもOK」といった心理的負担を減らす設計を心がけると効果的です。

内定者フォローの核心は、一方的な情報提供ではなく、学生との双方向コミュニケーションにあります。

同期の存在を感じられる場づくり、若手社員とのリアルな交流、SNSやチャットツールを通じた日常的な接点が、入社前の不安をやわらげ「ここで働きたい」という期待感を高めます。エンゲージメントの設計次第で、内定辞退を防ぎ、入社意欲を継続的に育てることが可能になります。

オンライン時代に対応した内定者フォロー施策とは?

コロナ禍をきっかけに、採用活動の多くのフェーズがオンライン化されました。その流れは定着し、現在では内定者フォローにおいても対面が前提ではなく、オンラインを前提とした接点設計が当たり前になりつつあります。

特に地方学生や一人暮らしの学生などにとっては、オンラインフォローは心理的・物理的なハードルを下げ、企業との継続的な接点を築きやすくします。

この章では、オンライン時代に即したフォロー設計をツール別・目的別に紹介し、成果につなげるための工夫を解説します。

オンライン内定者研修・懇親会の設計ポイント

オンラインで内定者イベントを行う際に大切なのは、学生が受け身にならないように工夫することです。講義型のウェビナーだけでは関係性が深まりにくいため、双方向で交流できる仕掛けを組み込み、仲間意識や期待感を高める設計が求められます。

ポイントは会社理解よりも、人とのつながりを重視し、カジュアルさとメリハリのバランスを意識することです。

効果的な工夫の例

- Zoomのブレイクアウトルームを活用し、内定者同士が少人数で対話できる場を設ける

- ワークショップ形式で意見交換や共同作業を行い、仲間意識を育てる

- クイズやミニゲームなどアイスブレイク要素を取り入れて、初対面の緊張をほぐす

- 先輩社員とのトークセッションやパネルディスカッションを通じてリアルな声を届ける

1on1フォロー面談で学生の声を拾う

オンライン環境でも、個別に向き合う1on1面談は学生との距離を縮める最も効果的な手段です。定期的に実施することで「自分を気にかけてもらえている」という安心感を持てるだけでなく、不安や悩みを早期にキャッチでき、入社に向けた前向きな気持ちを育てることができます。形式ばらず、フランクな雰囲気で行うことがポイントです。

1on1面談実施のポイント

- 2〜3か月に1回、人事や若手社員が1on1面談を実施する

- 「最近どう?」「気になることある?」など軽いテーマから話を始め、本音を引き出す

- 不安や悩みの内容をGoogleフォームやNotionなどで簡単に記録し、社内で共有する

デジタルツールの活用で個別対応を可能に

少人数の採用チームであっても、多くの内定者に対して丁寧なフォローを継続するにはデジタルツールの活用が欠かせません。学生が使い慣れた環境を選び、情報過多にならないように工夫することで、効率的かつ高品質なコミュニケーションを実現できます。

活用できるツール例

- LINE/Slack

日常的なコミュニケーションやイベント告知、ちょっとした質問の受付に使う - Zoom/Google Meet

個別面談や座談会、グループワークなど双方向交流に活用する - YouTube/Googleドライブ

オンデマンド研修や社内紹介動画、社員インタビューを共有する - Notion/Trello

研修資料やスケジュールを整理し、内定者全員が見える形で管理する

オンライン化により、内定者との距離は地理的には縮まりましたが、心理的距離を縮めるのは設計次第です。画面越しでも「この会社に入るのが楽しみ」と思ってもらえるような仕組みと体験設計が、エンゲージメントを生み、辞退を防ぐ力になります。

フォロー施策の効果を高める工夫と社内体制づくり

内定者フォローの成否は、人事部門だけの努力では限界があります。効果的なフォローを実現するためには、現場社員・経営層を巻き込んだ社内全体の設計力が必要です。

この章では、フォロー施策を単発で終わらせず、継続的・全社的に取り組むための体制と工夫を解説します。社内における採用の共通言語を育てることが、辞退防止と定着の最大のカギなのです。

現場・上司・人事の三位一体で取り組む仕組み

内定者フォローを人事部門だけに任せてしまうと、どうしても対応に限界が出てしまいます。特にZ世代の学生は、働く環境や一緒に働く人を強く重視するため、将来一緒に働く現場社員や上司との接点を持つことが、安心感や入社意欲を高める大きなポイントになります。

人事と現場が一体となり、全員で迎えるという姿勢を示すことが重要です。

若手社員によるメンター制度の導入

内定者一人ひとりに若手社員をメンターとして割り当てる仕組みです。年齢や立場が近い先輩が伴走してくれることで、学生は安心して相談でき、心理的ハードルが下がります。

月1回程度のカジュアル面談を設ければ、就活の悩みや入社後の不安を早期に解消できるほか、この会社で働くイメージを具体的に描きやすくなります。

配属予定部署との早期面談

入社後に所属予定の上司やメンバーと早めに顔を合わせることで、学生は業務内容や働く環境をリアルに理解できます。「誰と、どんな風に働くのか」が見える化されると、入社後のギャップを防ぐだけでなく、志望度の向上にも直結します。

特に近年の学生は「配属ガチャ」と呼ばれるように、配属先によって働きやすさや成長環境が大きく変わってしまうのではないかという不安を強く抱えています。だからこそ、事前に配属予定部署と接点を持ち、雰囲気や仕事内容を具体的に理解できる場を設けることは、学生にとって安心感と納得感につながる非常に大切な機会です。

人事・現場が共通で使える「内定者管理ツール」の整備

フォローの質を高めるには、人事部門と現場が同じ情報を共有できる仕組みが不可欠です。対応履歴や相談内容を一元管理できるツールを導入すれば、誰が対応しても一貫性を保ちやすくなります。

学生にとっても「誰に相談しても安心できる」という信頼感につながり、企業全体としてのフォロー体制を強化することが可能になります。

内定者アンケート・満足度調査を活かす

フォロー施策はやったかどうかではなく、どう受け取られたかがすべてです。そのため、学生自身からのフィードバックを継続的に収集し、改善に活かす姿勢が欠かせません。

- 内定者懇親会や研修終了後にミニアンケートを実施(所要2〜3分)

- オンライン面談後に「話しやすさ」「理解度」などを5段階評価

- 匿名で集めた声を全体報告書にまとめ、社内に共有

数字とコメントの両面から満足度を可視化し、社内でもどの施策が効いているかがわかると改善が進みやすくなります。

また、改善のポイントは企画を増やすことではなく、伝わり方・関わり方を工夫すること。Z世代は接触頻度よりも心のこもった1回を大切にする傾向があるため、寄り添い型の設計に磨きをかけることが、内定辞退の抑制につながるのです。

継続的な仕組みにするためのスケジュール管理術

施策の設計ができても、社内が忙しくなって運用が止まってしまう問題は多くの企業で共通の課題です。それを防ぐためには、フォローを仕組みとして落とし込む必要があります。仕組み化ができれば、多少の人員変動があっても施策が滞らず、学生にも継続的な安心感を届けることができます。

仕組み化のポイント

- 年間スケジュールをあらかじめ策定し、社内共有(Googleカレンダーなど)

- 毎月1回、フォロー進捗と課題を確認するミーティングを設ける

- 人事が施策を実行するのではなく「設計し、関係者に渡す」設計体制に切り替える

効果的な内定者フォローは、人事だけの努力では限界があり、現場や上司を巻き込んだ全社的な体制づくりが欠かせません。若手社員によるメンター制度や配属予定部署との早期面談などを通じて「一緒に迎える」姿勢を示すことで、学生の安心感と期待感を高められます。

また、アンケートや満足度調査で学生の声を継続的に収集・改善につなげること、さらに年間スケジュールや定例ミーティングによって運用を仕組み化することが、施策の質と継続性を担保します。結果として、辞退防止と入社後の定着につながる強いフォロー体制を実現できます。

辞退を防ぐ企業は「入社前の不安解消」に本気で向き合っている

新卒採用において、優秀な学生を獲得することはもちろん重要ですが、本当の成果は内定を出した学生が、安心して入社してくれることにあります。内定辞退が相次ぐ昨今、その差を生むのは採用活動の質ではなく、内定後のフォロー体験の濃さと継続性です。

Z世代は特に、共感・信頼・対話を重視しており、入社前に企業との関係性が希薄なままだと、どれだけ好条件であっても入社をためらう傾向があります。つまり、内定者フォローは単なるおもてなしではなく、企業の姿勢を映し出す鏡であり、その企業が本当に人を大切にする会社かどうかを見抜く指標にもなっているのです。

- 内定通知直後の迅速なリアクション

- 学生の不安や本音に寄り添うコミュニケーション

- 若手社員や同期とのつながりを設計する工夫

- オンラインを活用した継続的な接点づくり

- 組織全体で取り組む仕組み化と体制整備

本記事で紹介したように、辞退を防ぐには上記のような多面的なアプローチが必要です。

フォロー施策に正解はありませんが、目の前の学生に本気で向き合うというスタンスを社内全体で共有できれば、施策の質は自然と高まっていきます。そして結果的に、辞退されない会社、選ばれ続ける企業へと変わっていくのです。

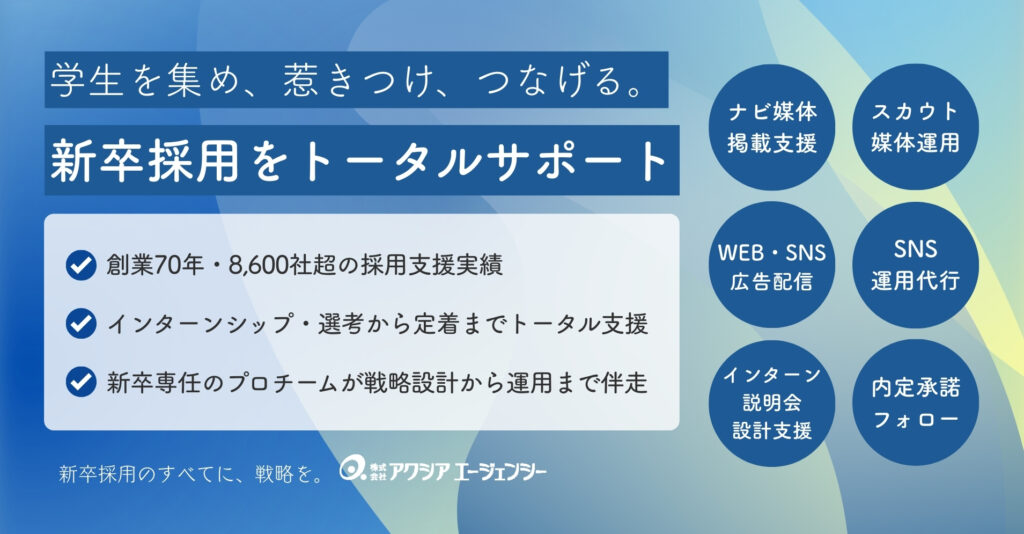

母集団形成から選考・内定フォローまで。新卒採用のあらゆる課題を解決します

「ナビに出してるのに、全然エントリーが増えなくて焦ってます…」

「一次面接までは来るけど、その先に進む学生が少なくて…」

「内定を出しても、他社に流れてしまって承諾してもらえない」

新卒採用では、母集団形成から選考の歩留まり改善、内定承諾まで、あらゆる段階で課題が発生します。だからこそ、部分的な対応ではなく、全体を見据えたトータル設計が必要です。

アクシアエージェンシーは実績とノウハウをもとに、採用フロー全体を最適化し、成果につながるご支援を行います。

アクシアエージェンシーの強み

- ナビ・スカウト・WEB広告・SNSまで、複数チャネルを横断的にサポート。

- 年間8,600社の事例をもとに最適な施策をご提案します。

- 地方学生や理系学生など、獲得が難しい層への採用支援にも対応。

- AIや口コミ活用など、最新の手法を取り入れてご提案しています。

- 小規模の企業様や部分的なご依頼でも、専任担当がしっかり伴走。安心してお任せください。

新卒採用には、母集団形成から内定フォローまでさまざまな課題がつきものです。

私たちは専任担当が丁寧に伴走し、貴社と一緒に最適な解決策を考え実行していきます。安心してお任せいただけるパートナーとして、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。