新卒採用を成功させるには、全体のフローを把握し、各フェーズで適切な打ち手を用意することが重要です。早期化が進む今、母集団形成・インターン・エントリー管理・選考・内定後フォローまでを一貫設計できないと、優秀層の取りこぼしが起きやすくなります。

本記事では、年間スケジュールに沿って「何を・いつ・誰が行うか」を整理し、目的・KPI・注意点を具体的に解説。初めての担当者やフロー見直し中の企業でも、そのまま運用に落とし込める実践ポイントをまとめました。

新卒採用の全体像を理解する

昨今の新卒採用は、かつて春以降に始まるものでしたが、「夏のインターンシップ → 早期選考 → 冬~春の本選考」へとすっかり構造が変わっています。これはまさに早期化フェーズが常態化し、採用フローそのものが前倒し・拡張されている証です。

そのため、採用活動を効果的に進めたい企業にとっては、以下のように全7フェーズを構造的に整理し、各段階の目的・関係者・KPI・注意点を一体的に設計することが不可欠です。

フェーズ1:採用計画・戦略設計(前年春〜夏)

新卒採用の出発点となるのが、この採用計画・戦略設計のフェーズです。ここで採用人数やターゲット像、予算配分を明確にし、全体スケジュールを設計しておくことで、後工程の母集団形成や選考がスムーズに進みます。逆にこの準備が不十分だと、採用途中での軌道修正や辞退増加といったリスクが高まりやすくなります。

このフェーズの目的

このフェーズの目的は、採用活動全体の土台をつくることです。具体的には「何名採用するのか」「どんな人物像を求めるのか」「かけられる予算はいくらか」といった前提条件を明確にし、年間を通じたプロセスの大枠を設計します。

ここで方針が曖昧なまま進めてしまうと、母集団形成や選考の段階で判断がぶれやすくなり、採用単価の増加や辞退率の上昇につながるリスクがあります。

具体的な取り組み例

- 事業計画や中途離職率に基づいた採用人数設計

- ペルソナ設定:「文理系/志向性」「学部」「出身地域」など

- 予算分配:ナビ媒体・インターン費用・選考費・採用広報のバランス調整

- 採用スケジュール表の作成:表形式でいつ誰が何を行うかを明示する

インターンや早期選考は、その後の本選考や内定通知へと自然につながる入り口になります。ここで設計が分断されてしまうと、せっかく出会えた学生との関係が途切れてしまいがちです。説明会や面接、内定フォローまでを見据えて、「次にどう動いてもらいたいか」を意識した動線を組んでおくと安心です。

フェーズ2:早期接点期(サマーインターン~初期選考、6〜10月)

この時期は、学生が最初に企業と接触し、志望度を高める重要なフェーズです。サマーインターンや短期イベントを通じて「企業理解」と「魅力づけ」のきっかけをつくれるかどうかが、その後の選考参加や内定承諾率に直結します。単なる広報活動にとどめず、学生との信頼関係を築く入り口として位置づけることがポイントです。

このフェーズの目的

このフェーズの目的は、学生とできるだけ早く接点を持ち、企業への理解や関心を深めてもらうことです。サマーインターンやプレイベントを通じて「この会社をもっと知りたい」と思ってもらえる関係を築ければ、その後の選考や内定承諾につながりやすくなります。

具体的な設計の例

- 業務体験インターン

現場の課題を学生に解決させ、社員と連携して共同作業を体験 - サマー選考プレイベント

短時間で実施するケーススタディやグループワーク形式の早期選考 - 動画配信や社長メッセージ発信

学生に企業のリアルな姿を届け、応募意欲を刺激

このフェーズでのKPIの設定例

参加率30% / 選考進出率50% / 早期承諾率20% など

早期に出会った学生をきちんと本選考や内定へつなげる道筋を設計しておくことが大切です。せっかく興味を持ってくれたのに、その後の案内が遅れたり接点が途切れたりすると志望度が下がってしまいます。インターン後に面談や次ステップを自然に提示するなど、継続的な関わりを意識すると安心です。

フェーズ3:母集団形成・本選考準備(9月〜3月)

この時期は、エントリー数をしっかり確保しながら「会いたい学生」と出会うための母集団づくりを進めるフェーズです。ナビサイトや説明会、SNS・逆求人など複数のチャネルを組み合わせ、幅広い学生との接点を設計することがポイントに。

単に数を集めるだけでなく、本選考につながる質の高い母集団をどう形成するかが採用成功の分かれ道となります。

このフェーズの目的

このフェーズの目的は、エントリー母数を確保しつつ、本選考につながる学生との接点を広げることです。ナビサイトや説明会だけでなく、SNSや逆求人サービスも活用し、ターゲットに合った学生にしっかり届く仕組みを整えることが大切です。

具体的な取り組み例

- 応募ページを工夫する

キャッチコピーやQ&A、動画を使って、学生に魅力が伝わるようにする - 説明会はオンラインと対面をあわせる

地方の学生も参加しやすくなり、接点が広がる - 逆求人やSNSも活用する

学生が自分からアプローチできる仕組みを取り入れて、幅広い層と出会う

このフェーズでのKPIの設定例

エントリー数●●件/説明会参加率●% など

エントリー数だけを追い求めると、選考に進まない母集団ばかりが増えてしまうリスクがあります。大切なのは「どれだけ応募が集まったか」ではなく、「どれだけ選考や内定に結びつくか」。質を意識した母集団形成を心がけることで、後工程の歩留まりも改善しやすくなります。

フェーズ4:選考プロセス(面接・適性検査・グループ選考、10月〜4月)

選考のフェーズでは、学生を見極めるだけでなく、企業の魅力を伝えて志望度を高める大切な場面です。面接や適性検査の設計次第で「ここで働きたい」と思ってもらえるかどうかが大きく変わります。

評価の公平性を担保しながら、学生にとって前向きな体験となる選考プロセスを意識することが重要です。

このフェーズの目的

このフェーズの目的は、学生の適性や能力を見極めると同時に、企業理解を深めてもらい志望度を高めることです。公平で分かりやすい選考を設計することで、企業としての信頼性を示しながら、学生に安心感と納得感を与えることができます。

具体的な取り組み例

- オンラインと対面の両方に対応

学生が参加しやすいように、Web面接と対面面接をうまく組み合わせる - 面接形式を工夫する

グループディスカッションや分かりやすい質問設計で、多角的に学生を理解する - 面接官の基準をそろえる

事前にトレーニングを行い、誰が面接しても公平に評価できるようにする - 面接後のフォローを丁寧に

合否に関わらずフィードバックや次のステップを伝えて、学生に安心感を持ってもらう

このフェーズでのKPIの設定例

一次通過率●%/最終面接辞退率●% など

選考を単なる合否判定の場として捉えるのではなく、学生にとっての企業体験の場として設計することが大切です。面接や適性検査の一つひとつが、企業への印象を左右する要素になります。評価の精度を高めつつ、学生が「ここで働きたい」と思える体験を提供できるよう心がけましょう。

フェーズ5:内定通知・承諾取得(11月〜6月)

この時期は、学生が複数の企業から内定を得て比較検討する大切な局面です。

企業としては「安心して入社を決めてもらえる存在」になれるかどうかがポイント。内定通知の伝え方や承諾までのサポート次第で、承諾率や辞退率に大きな差が出ます。丁寧な対応と共感を生む仕掛けが欠かせません。

このフェーズの目的

このフェーズの目的は、学生に「安心して入社を決められる会社だ」と思ってもらい、内定承諾につなげることです。単に内定を出すだけでなく、通知の仕方やフォローの内容によって「この企業に行きたい」という気持ちを高めることが大切です。

.png)

具体的な取り組み例

- 内定の伝え方を丁寧にする

メールだけでなく、電話や対面で直接気持ちを伝えると安心感が生まれる - 志望度の高い学生には早めに伝える

他社に流れないよう、優先して内定を出す工夫も効果的 - 承諾に向けた場をつくる

内定承諾式や懇親会、トップメッセージを通じて「この会社で働きたい」と思える雰囲気をつくる

このフェーズでのKPIの設定例

内定承諾率●%/辞退率●%以下 など

学生は複数の内定を比較しながら進路を決めます。そのため、条件面だけでなく「人や社風への共感」が決め手になりやすいです。通知後も懇親会やメッセージ発信などを通じて、学生が「ここで働きたい」と思えるような共感づくりを意識しましょう。

フェーズ6:内定者フォロー(承諾〜入社直前期)

内定承諾を得たあとも安心はできません。入社までの数か月間は、学生が「本当にこの会社でいいのか」と迷いやすい時期です。

このフェーズでは、辞退を防ぐために定期的な接点を持ち、不安を和らげつつ入社への期待を高める工夫が欠かせません。交流や研修、情報共有を通じて「入社後の自分」をイメージしてもらうことがポイントです。

このフェーズの目的

このフェーズの目的は、承諾をもらった学生の気持ちを入社までしっかり支え、辞退を防ぐことです。交流や研修を通じて会社とのつながりを感じてもらい、「ここで働きたい」という思いを入社日まで保てるようにすることが大切です。

具体的な取り組み例

- 内定者どうしや先輩社員と交流する場をつくる

懇親会や座談会で人とのつながりを感じてもらう - オンライン研修や課題で学びの機会を用意する

入社前から成長を実感できると安心感が高まる - 情報共有の仕組みを整える

SlackやLINEグループで会社の雰囲気や最新情報に触れられるようにする

このフェーズでのKPIの設定例

研修参加率●%/辞退申し出率●%以下 など

学生が「この会社で働く自分の姿」を具体的に想像できるかどうかがカギになります。単なるイベントや連絡だけではなく、先輩との交流や仕事理解につながる体験を用意して、未来への期待感を持ってもらえるよう工夫しましょう。

フェーズ7:振り返り〜次年度準備(入社後〜翌年春)

採用活動は内定者の入社で終わりではなく、次年度につなげるための振り返りが欠かせません。このフェーズでは、今年の成果と課題を整理し、成功した取り組みを標準化することがポイントです。データを活用して改善点を明らかにすることで、翌年の採用活動をより効率的かつ効果的に進められるようになります。

このフェーズの目的

このフェーズの目的は、1年の採用活動を振り返り、成果と課題を整理して次年度につなげることです。データを分析して改善点を見つけ、うまくいった取り組みを標準化することで、翌年以降の採用の質を高められます。

具体的な取り組み例

- 採用活動を振り返るレポートをまとめる

人数・コスト・承諾率などを整理して全体像を見える化する - 関係者で振り返りの場をつくる

面接官やインターン担当と意見を出し合い、次につながる改善点を共有する - 次年度のスケジュール案を立てる

今年の学びをもとに、来年の計画を早めにドラフト化しておく

振り返りを形だけで終わらせず、数値や事例をしっかり蓄積していくことが大切です。1年分のデータやエピソードは、次の採用戦略を考えるうえで貴重な資産になります。小さな気づきも逃さず共有し、組織全体で改善につなげましょう。

ここまで、新卒採用を大きく7つのフェーズに分けて全体像を整理しました。採用は「計画づくり」から始まり、「内定者フォロー」「振り返り」まで続く長いプロセスであり、それぞれの段階に明確な役割とポイントがあります。

次の章では、この7フェーズのうち最初のステップである 「採用計画フェーズ」 を取り上げ、成功する準備の進め方を具体的に解説していきます。

採用計画|成功する新卒採用の準備

採用計画のフェーズは、新卒採用を成功に導くための基礎づくりにあたります。ここでしっかり準備ができていないと、母集団形成や選考段階での混乱、早期辞退や採用単価の上昇などといったリスクが高まるのです。

以下では、企業が取り組むべきポイントを具体的かつ段階的にご紹介します。

ターゲット学生の設定とペルソナ設計

採用を始めるうえで最初に大切なのは、「どんな学生を採りたいのか」を明確にすることです。ここがあいまいだと母集団形成や広報、選考設計に一貫性がなくなってしまいます。

自社に合う人物像をできるだけ具体的に描いておくことで、後の工程がスムーズに進みます。たとえば以下のような切り口で整理すると分かりやすいです。

- 業界・職種のイメージを考える

ITエンジニアを採りたいのか、営業職を増やしたいのか、まず大きな方向を定める - どんな人柄が合うかを考える

チームワークを大事にする学生?論理的に考えられる学生?グローバル志向?求める姿勢を言葉にしてみる - 具体的な人物像に落とし込む

学部・サークル活動・趣味などを組み合わせ、「こういう学生ならうちに合いそう」とイメージを描く

採用人数・予算・フロー設計のポイント

採用を成功させるには、「誰を何名、どのタイミングで採用するのか」「そのためにどれだけの予算をかけられるのか」を最初に整理しておくことが欠かせません。採用人数や予算、フローを見える化しておくことで、人件費や採用単価も把握しやすくなります。整理の視点は以下の通りです。

- 採用人数を決める

事業計画や離職率から「今年は何人必要か」を算出する - 予算を立てる

ナビサイト掲載料やイベント出展費、交通費など、どこにどれだけお金を使うか見積もる - フローを組み立てる

母集団形成→選考→内定→フォローまでの流れを時期ごとに書き出す

選考基準・評価基準の明文化

選考基準があいまいだと、面接官ごとに評価がばらつき、学生にも不信感を与えかねません。公平で納得感のある選考にするには、あらかじめ基準を分かりやすく定義しておくことが重要です。明文化の際は以下の点を意識すると効果的です。

- 必須スキルを決めておく

PC操作やコミュニケーション力など、最低限求める力を明示する - 期待する姿勢を言葉にする

主体性や成長意欲など、会社に合う姿勢を整理する - 評価の仕方を具体化する

質問例や評価シートを用意して、点数やコメントで判断できるようにする - 基準をそろえる

面接官どうしですり合わせをして、評価に大きな差が出ないようにする

採用手法・チャネル選定の戦略

ターゲット学生を定めたら、その層に届くチャネルを選び、組み合わせて活用することが必要です。チャネルごとに得意なポイントが異なるため、複数を戦略的に組み合わせることで効果を高められます。代表的なチャネルは以下の通りです。

- ナビ媒体に載せる

マイナビやリクナビなど、学生が多く利用するサイトで情報を発信する - インターンを開く

1dayや数日間の体験で、学生にリアルな仕事を知ってもらう - SNSや逆求人を使う

InstagramやX(旧Twitter)、TikTok、Wantedlyなどを活用して、学生からのアプローチも受け取れるようにする - 説明会やイベントを企画する

オフィス見学や体験型イベントで、学生に雰囲気を感じてもらう

現場との連携と人事体制の整理

採用は人事部だけでは完結せず、現場社員の協力があってこそ成功します。面接や説明会で登壇する社員の役割を明確にし、事前に体制を整えておくことで、繁忙期でもスムーズに動けます。体制づくりのポイントは以下の通りです。

- 誰が何をするかを明確にする

面接官・説明会登壇・インターン企画など役割を整理する - 現場と事前に話し合う

必要人数や期待する役割をすり合わせておく - 採用体制を図にする

人事・現場・役員の関わりを見える化して共有する

この「採用計画フェーズ」では、採用の土台を固めるためにターゲット学生のイメージを描き、採用人数や予算を整理し、選考基準や体制を明確にすることが大切です。

ここで準備をしっかり整えておけば、母集団形成から内定フォローまでの流れがスムーズになり、全体の成果にも直結します。まずは計画段階で方向性をそろえることが、成功する新卒採用の第一歩です。

母集団形成|エントリーを集めるための工夫

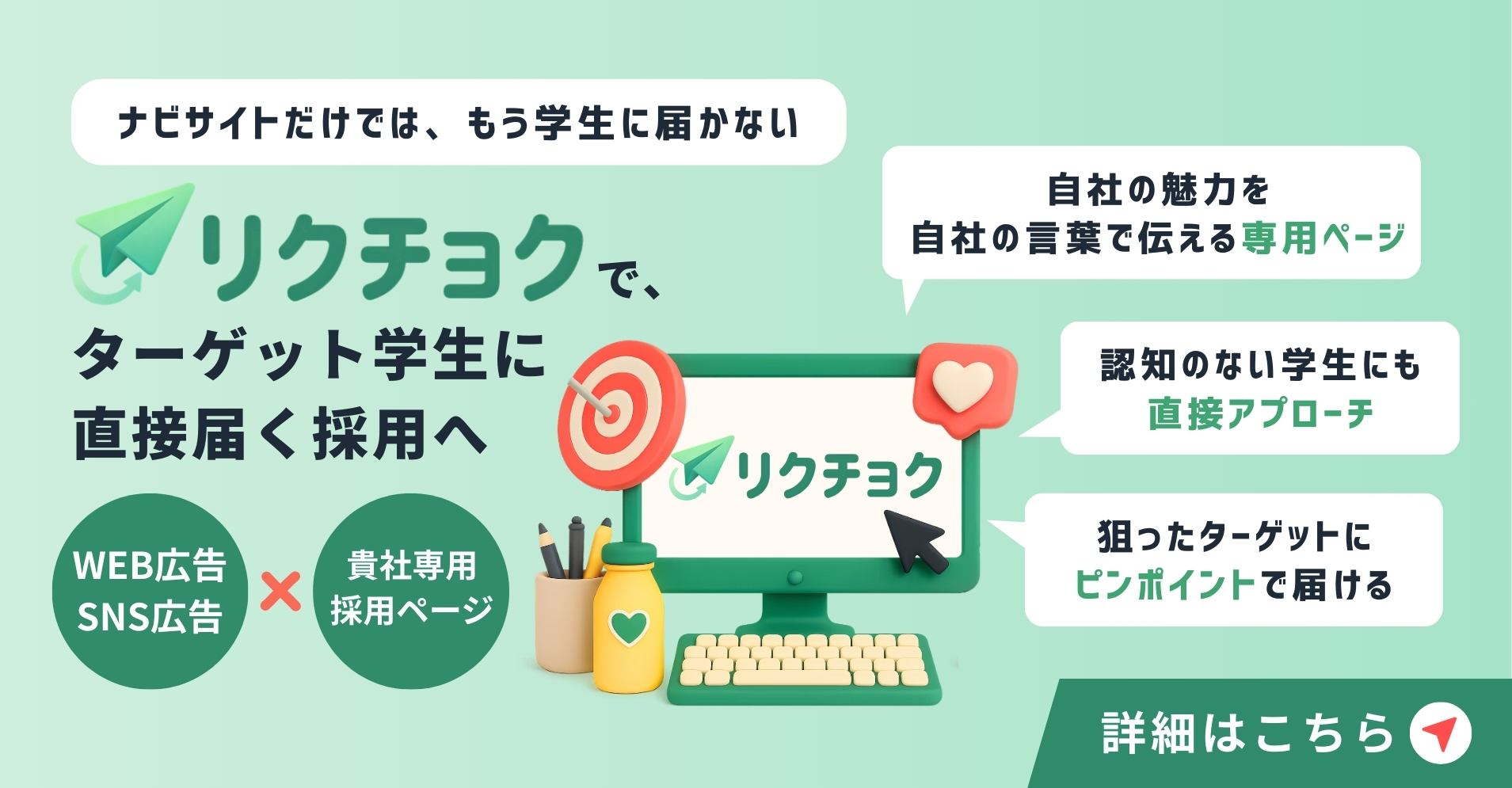

母集団形成は、新卒採用において最も初期かつ重要なフェーズです。どれほど魅力的な選考や研修制度があっても、そもそもエントリーしてもらえなければ学生との接点は生まれません。特に現在は、ナビサイト依存からの脱却やSNS・逆求人・インターンシップなどチャネルの多様化が進み、企業側の情報発信力と設計力が試される時代となっています。

このフェーズでは、ターゲット学生に出会う確率を高める施策と、企業への志望度を少しでも高める接触の質がカギを握ります。単にエントリー数を集めるのではなく、会いたい学生との接点をつくることが求められます。

ナビサイト・逆求人・SNSなどチャネル選定の最適化

母集団形成を進めるうえで大切なのは、ひとつの方法に頼らず、複数のチャネルを組み合わせて活用することです。学生がどこで情報を集めているのかは多様化しているため、出会える場所を増やしつつ、それぞれの特徴に合わせて発信することが成功のカギになります。

具体的には以下のような工夫があります。

- ナビサイトを活用する

マイナビやリクナビなど定番の場で情報を発信。検索キーワードやキャッチコピーを工夫して、見つけてもらいやすくする - 逆求人サービスを使う

OfferBoxやキミスカなどで学生に直接声をかけると、ターゲットに近い人材と出会いやすい - SNSで魅力を発信する

InstagramやX、TikTokで社員インタビューやインターンの様子を投稿。リアルな雰囲気を届けやすい - オウンドメディアを育てる

自社の採用ブログやページに社員紹介や仕事の内容を掲載。検索からの流入も狙える

インターン・イベントによる接点づくりと志望度醸成

数を集めるだけではなく、学生に「この会社に行きたい」と思ってもらえる関係をつくることが大切です。そのためには、インターンや説明会を単なる紹介の場ではなく、リアルな体験や交流の場にすることが効果的です。たとえば次のような工夫があります。

- 1dayインターンを充実させる

業務体験ワークや社員座談会を入れて、会社の雰囲気をリアルに知ってもらう - 職場見学や体験イベントを開く

オフィスツアーや現場同行など、普段見られない場面を体感してもらう - 社員との交流機会を設ける

若手社員との座談会や1on1トークで、働く人の人柄や社風を知ってもらう

採用ブランディングと情報発信の一貫性

どれだけ露出を増やしても、「この会社に入りたい」と思ってもらえなければ意味がありません。

学生の心をつかむには、自社の魅力を一貫して伝える採用ブランディングが欠かせません。メッセージと表現をそろえることで、信頼感や共感を得やすくなります。具体的には以下のような工夫が有効です。

- コアメッセージを決める

「この企業は何が違うのか?」に答えられる言葉を一貫して発信する - 画像や動画の質を高める

短い動画やビジュアルを工夫し、記憶に残る形で伝える - 媒体ごとに訴求を変える

ナビサイトでは制度やキャリアを中心に、SNSでは雰囲気や人柄を中心にと、媒体に合わせて情報を出す

母集団形成の成功には、「どこで出会うか」と「どう魅力を伝えるか」を考え抜くことが欠かせません。ナビサイトや逆求人、SNS、インターンなど複数の手段を組み合わせ、一貫したメッセージで発信することで、量だけでなく質の高い学生との接点を増やせます。ここでの工夫が、後の選考や内定承諾につながる大きな土台となります。

選考・面接|学生の見極めと惹きつけの両立

新卒採用における選考フェーズは、単に優秀な人材を選び抜くためだけでなく、企業に対する志望度を高めてもらうという二つの重要な目的を同時に果たす場です。学生は複数の企業を比較しながら進路を決めていくため、面接や選考体験そのものが志望度の上下に直結するのです。

とくに現在の学生は、選考を通じて企業理解を深め、社員との相性や職場の雰囲気を重視する傾向にあります。つまり、評価する側の視点だけではなく、評価されているときの学生の体験価値にも配慮した選考設計が、採用成功には欠かせません。

以下では、選考・面接フェーズで企業が実践すべき取り組みを、見極めと惹きつけの両側面から具体的に紹介していきます。

説明会・面談・面接の役割を再確認する

学生と向き合う場は、それぞれ目的が違います。説明会は会社を知ってもらう場、面談は不安を解消する場、面接は見極めと惹きつけの両方を行う場です。この役割を整理しておくと、どの接点でも一貫性のある採用体験を提供できます。たとえば以下のように意識すると効果的です。

- 説明会・セミナー

会社のビジョンや事業内容を伝え、学生の理解を深める場にする - 面談・カジュアル面談

学生が安心して質問できる場をつくり、志望動機を後押しする - 面接(一次〜最終)

人物の見極めだけでなく、働く環境や価値観を伝え、志望度を高める場にする

Web面接・動画選考の活用と注意点

オンライン選考は効率的ですが、学生にとって距離を感じやすいのも事実です。対面以上に「伝える工夫」を意識しないと、志望度を下げてしまうことがあります。実施するときは次のような点に気をつけると安心です。

- Web(オンライン)面接の工夫

照明や音声を整え、最初にアイスブレイクで緊張を和らげる。選考の流れもその場で伝えて不安を残さない - 動画選考の工夫

画質や音質の差で評価が変わらないようにし、複数人でチェックして公平性を保つ。目的を明確に説明し、学生が納得できる形で進める

評価の一貫性と面接官育成が鍵となる

面接官によって評価が違ってしまうと、学生の印象は悪くなり、不公平さを感じさせてしまいます。見極めの精度を高めるには、評価の基準をそろえて面接官のスキルを磨くことが重要です。具体的には以下のような取り組みが役立ちます。

- 評価基準を決める

スキルや志向性を項目ごとに整理し、誰でも同じ視点で判断できるようにする - 評価シートを統一する

点数やコメントを同じフォーマットで記録し、比較しやすくする - 面接官トレーニングを行う

ロールプレイや模擬面接を通じて、質問の仕方や学生への配慮を学ぶ

惹きつけのある面接体験をどう設計するか

学生にとって面接は「評価される場」であると同時に「企業を見極める場」でもあります。ここで良い体験を提供できるかどうかが、最終的な承諾率に大きく影響します。面接を「惹きつけのチャンス」と考え、次のような工夫を取り入れると効果的です。

- 会話型にする

質問攻めではなく、双方向のやり取りを意識する - 人柄を伝える

面接官が笑顔や共感を意識し、学生に安心感を持ってもらう - フォローを丁寧にする

選考後には合否に関わらず誠実に連絡し、次の流れを明確に伝える

選考は単に合否を決めるだけでなく、学生に「ここで働きたい」と思ってもらう大切な機会です。

説明会・面談・面接といったそれぞれの接点で役割を意識し、公平で一貫性のある評価を行いながら、学生にとって安心できる体験を設計することがポイントです。惹きつけと見極めを両立させることで、志望度の高い学生を着実に次のフェーズにつなげられます。

内定・承諾|学生の志望度を高めるために

内定・承諾フェーズは、これまでの接点の積み重ねが成果として表れる最終局面です。この段階では、学生が複数社からの内定を比較しながら進路を決めるため、企業側は選ばれる存在としての総仕上げを行う必要があります。

ただし、単に内定を出すこと自体がゴールではありません。本質的には、内定通知後も学生と信頼関係を深め、承諾に導くプロセス設計が重要です。

学生の志望度を高めるために企業ができることはたくさんあります。以下では、承諾率アップに直結する実践施策や注意点を詳しく解説します。

内定通知のタイミングと伝え方を戦略的に設計する

内定を伝える場面は、学生にとっても企業にとっても大きな節目になります。どのタイミングで、どんな方法で伝えるかによって、その後の承諾率が大きく変わることも少なくありません。誠意を感じてもらえる伝え方を工夫することが大切です。

内定通知のタイミングの工夫

志望度の高い学生には、できるだけ早めに内定を伝えることで、他社よりも先に強い印象を残すことができます。また、複数の企業を受験している学生には、他社の選考状況を見ながら通知時期を調整することで、迷いを減らし承諾につなげやすくなります。

内定通知の伝え方

通知をメールだけで済ませるのではなく、人事担当や面接官からの電話や動画メッセージを使うと、企業の熱意がより直接的に伝わります。さらに「あなたにぜひ来てほしい」という具体的なフィードバックを添えることで、学生に特別感を持ってもらえます。

内定通知書の作り方

通知書そのものも、形式的な文面ではなく、個別性やストーリー性を持たせることで印象が大きく変わります。「自分のために用意された」と感じてもらえる内容にすることで、企業への信頼感を高めることができます。

他社との比較に負けない魅力づけの工夫

学生は複数の内定を比べながら進路を決めます。給与や知名度だけでなく、人や社風、成長環境といった定性的な価値が決め手になることも多いです。だからこそ、自社ならではの魅力を体験や人との関わりを通じて伝えることが大切です。

- 若手社員との面談を設ける

自分に近い先輩と話すことで、入社後のイメージが湧きやすくなる - 職場体験の機会をつくる

一日体験やプロジェクト参加など、リアルな仕事を体感してもらう - 経営層と接点を持つ場を設計する

社長や役員と直接話せる場を設け、会社のビジョンや将来を感じてもらう

辞退を防ぐクロージングの設計と実務の丁寧さ

どれだけ魅力を伝えても、最後のクロージングで学生の不安を解消できなければ承諾にはつながりません。入社を決断する段階で迷いをなくし、安心して選んでもらうためのサポートが必要です。

- 承諾までの案内をわかりやすくする

入社日や配属、福利厚生などを事前に説明して、不安を取り除く - 家族向けの情報を準備する

家族に説明できる資料や動画を用意して、安心感を高める - クロージング前にヒアリングする

「不安なことはありますか?」と率直に聞き、学生が本音を話せる場をつくる

内定・承諾フェーズは、それまで積み重ねてきた接点を「最終的な成果」に変える大切な段階です。学生は複数の企業を比較しながら進路を決めるため、通知のタイミングや伝え方、承諾に向けたサポートの丁寧さが結果を左右します。

給与や条件だけでなく、人や社風、成長環境といった定性的な価値を伝え、学生が「ここで働きたい」と心から思えるようにすることが重要です。このフェーズを丁寧に設計することで、承諾率を高め、入社後の定着にもつながります。

内定者フォロー|入社までの伴走設計

内定を出して終わりではなく、承諾から入社までの期間こそが、採用活動の本当の勝負どころです。なぜならこの期間中に、学生が他社に流れるリスク(辞退)が最も高くなるからです。

とくに、新卒採用の内定辞退率は約6〜7割に達するとも言われており、フォローの工数をかけない企業ほど、せっかくの内定が水の泡になる事例が後を絶ちません。

そこでこのフェーズでは、「定期的な接点づくり」「不安の解消」「入社後の期待形成」を柱に、入社まで継続して関係を深めていく設計=伴走力が求められます。

内定者向けイベント・研修の設計

内定を承諾してもらったあとも、入社までの期間に気持ちが揺らぐ学生は少なくありません。

その不安を減らし、期待感を高めるには、定期的に接点を持つことが大切です。イベントや研修を通じて「ここで頑張ろう」と思える気持ちを育てましょう。

- 懇親会や食事会を開く

社員や内定者どうしの距離が縮まり、入社への心理的ハードルが下がる - 内定者研修を実施する

ビジネスマナーや業界理解などを学ぶことで、入社後の成長イメージが湧きやすい - 配属予定部署とつなげる

実際に働く人や仕事を知ることで、入社後の不安が和らぐ

社内コミュニケーションの土台づくり

「会社の一員として迎えられている」と感じられるかどうかは、辞退を防ぐ大きなポイントです。情報共有や気軽なやり取りができる環境を整えることで、学生の安心感とエンゲージメントを高められます。

- オンラインツールを活用する

SlackやLINEグループで社員と交流できるようにする - 内定者専用ページをつくる

スケジュールや研修資料を一元管理し、常に情報にアクセスできるようにする - 定期的に情報を発信する

社内報や社長メッセージを届けて、会社の動きをリアルに感じてもらう

辞退を防ぐための「信頼設計」と「未来設計」

最終的に入社を決めてもらうには、「この会社で働く自分の姿」を想像できるかどうかが大切です。信頼関係を築きながら、将来のキャリアや働く姿をイメージさせる工夫をしましょう。

- 1on1面談を行う

人事や先輩社員が個別に不安を聞き、寄り添った対応をする - 先輩の体験談を伝える

「この会社を選んでよかった」と思えるストーリーを紹介し、期待感を高める - 家族向けのサポートを用意する

親に安心してもらえる資料や動画を提供し、辞退リスクを減らす

内定者フォローは、承諾をもらったあとから入社までの間に学生の気持ちを支え続ける大切な期間です。交流会や研修を通じて安心感を高め、オンラインツールや情報発信で会社とのつながりを感じてもらうことで、辞退のリスクを減らせます。

また、先輩の体験談や家族向けのサポートを用意することで、入社後の未来を具体的にイメージしてもらいやすくなります。この伴走の積み重ねが、入社時のモチベーションや定着にも直結します。

採用フロー全体を設計し、学生と信頼関係を築こう

新卒採用は単なる人員補充ではなく、企業の未来をともにつくる人材との出会いの場です。その成功の鍵を握るのが、採用の全体フローを戦略的に設計し、各フェーズごとに学生との信頼関係を丁寧に築いていくことです。

採用計画フェーズでは、ターゲット学生や採用人数、選考基準を明確にし、全体設計の土台をつくります。早期接点となるインターンや説明会では、接触の量だけでなく質にこだわる工夫が求められます。

そして、選考・面接の場では、評価と同時に惹きつけも意識した双方向のコミュニケーションが鍵。内定・承諾フェーズでは、学生の意思決定を尊重しながら自社の魅力を誠実に伝えることで、承諾率を高めることが可能です。

さらに、内定後から入社までのフォロー期間では、ただ連絡を取り続けるだけでなく、入社後の成長やキャリアが期待できるストーリーを描いてもらえるような「伴走」が重要になります。

学生の就職活動は、年々多様化し、情報の質と信頼で進路を決める傾向が強まっています。その中で、貴社の新卒採用が学生にとって「ここで働きたい」と感じてもらえるプロセスになっているか、改めて見直すことが必要です。

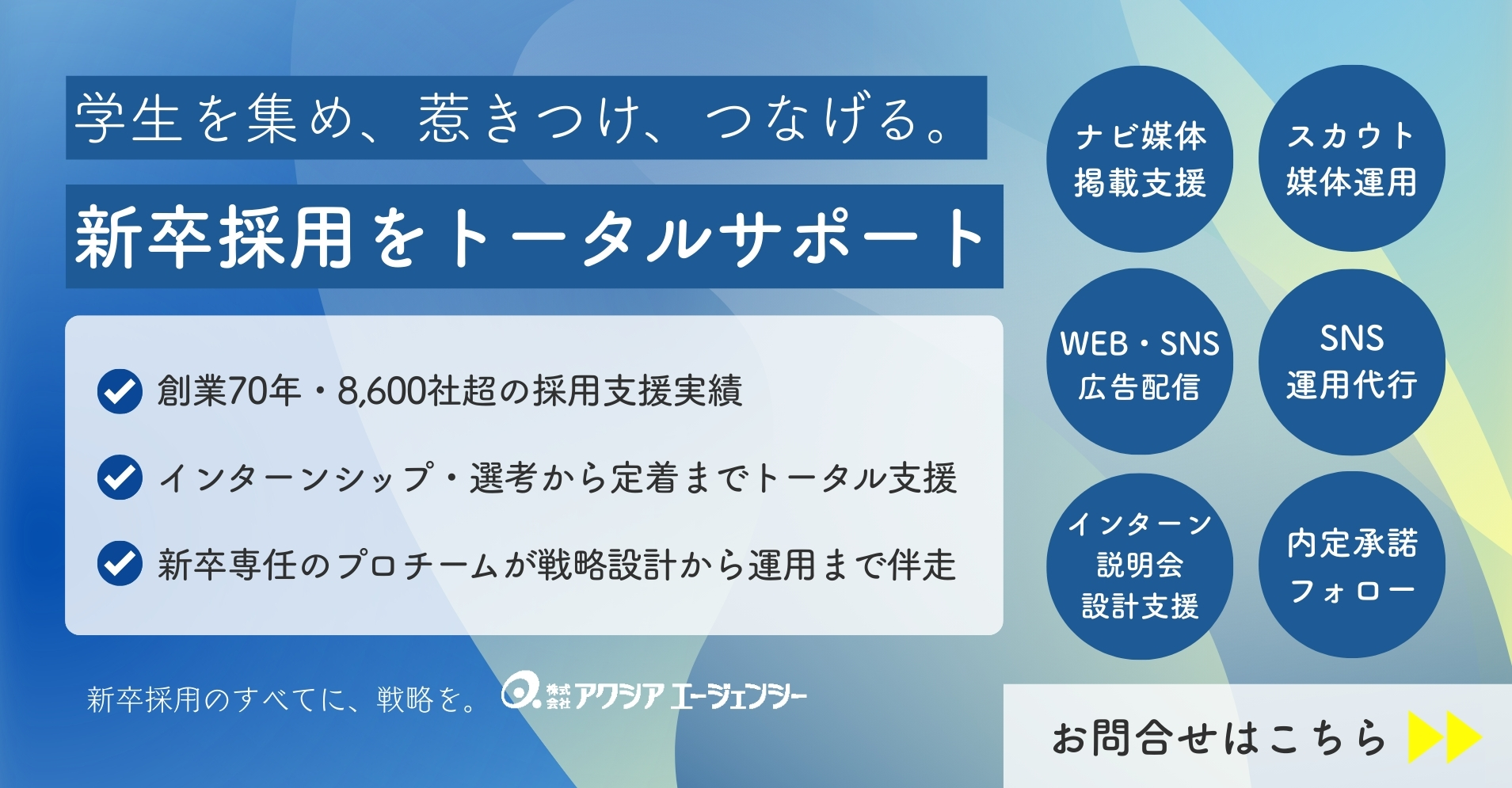

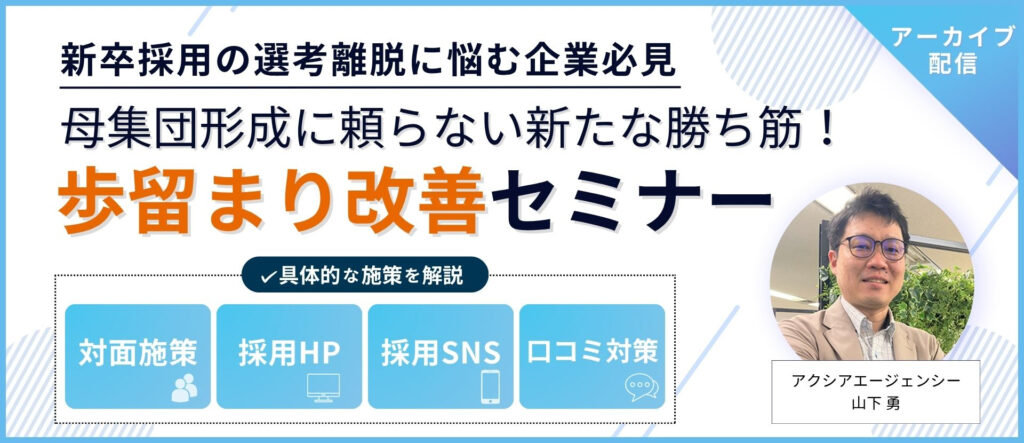

母集団形成から選考・内定フォローまで。新卒採用のあらゆる課題を解決します

「ナビに出してるのに、全然エントリーが増えなくて焦ってます…」

「一次面接までは来るけど、その先に進む学生が少なくて…」

「内定を出しても、他社に流れてしまって承諾してもらえない」

新卒採用では、母集団形成から選考の歩留まり改善、内定承諾まで、あらゆる段階で課題が発生します。だからこそ、部分的な対応ではなく、全体を見据えたトータル設計が必要です。

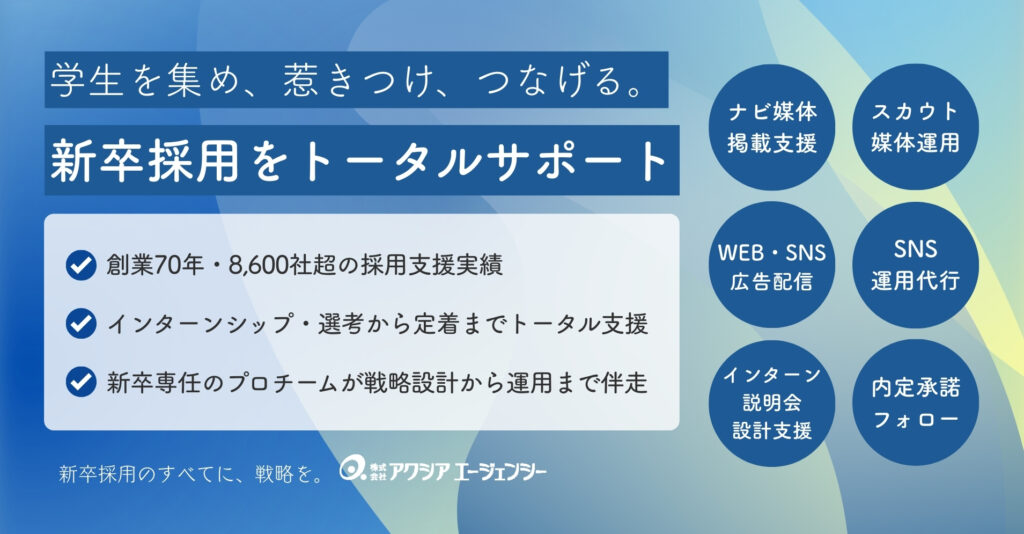

アクシアエージェンシーは実績とノウハウをもとに、採用フロー全体を最適化し、成果につながるご支援を行います。

アクシアエージェンシーの強み

- ナビ・スカウト・WEB広告・SNSまで、複数チャネルを横断的にサポート。

- 年間8,600社の事例をもとに最適な施策をご提案します。

- 地方学生や理系学生など、獲得が難しい層への採用支援にも対応。

- AIや口コミ活用など、最新の手法を取り入れてご提案しています。

- 小規模の企業様や部分的なご依頼でも、専任担当がしっかり伴走。安心してお任せください。

新卒採用には、母集団形成から内定フォローまでさまざまな課題がつきものです。

私たちは専任担当が丁寧に伴走し、貴社と一緒に最適な解決策を考え実行していきます。安心してお任せいただけるパートナーとして、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。