新卒採用にかかる費用は、今や企業の経営戦略において無視できない大きなコスト要素となっています。マイナビやキャリタスなど複数の調査によると、企業が1人の新卒社員を採用するためにかける平均コストは約56.8万円。しかもこの金額は、求人広告や説明会の開催費用だけでなく、選考プロセスにかかる人件費、内定者フォロー、さらには入社直後の初期研修に至るまで、あらゆる工程のコストを含んでいます。

採用担当者として「これが本当に妥当な金額なのか?」「もっと効果的に使う方法はないのか?」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。採用コストの適正化を考えるには、まず新卒採用コストの定義や特徴を正確に理解し、何にどれだけの費用が発生しているのかという“見える化”が欠かせません。

また、企業が求める人材像を曖昧なまま採用活動を進めてしまうと、せっかくコストをかけて獲得した人材が早期に離職してしまうといったリスクにもつながります。コストを“抑える”ことよりも、“かける価値がある部分に正しくかける”という視点が、これからの採用には求められます。

さらに現在は、従来のナビサイトや合同説明会だけでなく、ダイレクトスカウト型の採用や、逆求人イベント、SNSやリファラルなど多様な採用手法が登場し、企業ごとの戦略設計が必要な時代です。これらのチャネルをどのように利用するかによって、採用単価は大きく上下します。一方で、自社の社員や人事部が担う業務フローやコミュニケーション設計といった内部体制の整備も、実は採用コストに大きく影響しています。

本記事では、新卒採用コストの相場や算出方法、その内訳や特徴に加え、費用対効果を最大化するために見直すべきポイントを網羅的に解説していきます。「なんとなく高い」「とにかく数を集める」といった感覚的な採用から脱却し、自社の目的に沿った最適な設計を行うために、まずは“新卒採用コストの正体”をつかむことから始めましょう。

新卒採用コストの平均と相場感(企業規模別・公式調査ベース)

新卒採用にかかるコストは、採用活動を行うすべての企業にとって避けて通れない経営課題のひとつです。採用単価がどの程度が一般的なのか、他社と比較して高いのか安いのかを把握することで、採用活動の見直しやコスト最適化の第一歩となります。この章では、マイナビやキャリタスなど信頼性の高い調査機関が公開している公式データをもとに、採用単価の相場とその背景を整理します。

新卒採用コストの平均単価と企業あたり総額

マイナビの「2024年卒 企業新卒内定状況調査」によると、企業が1人の新卒を採用するためにかけた平均コスト(採用単価)は56.8万円です。また、1社あたりの新卒採用にかかる総額は約287万円とされています。この金額には、ナビサイトへの出稿費や説明会の運営費、面接や適性検査に関わる業務工数、内定後のフォロー対応などが含まれています。

さらに、企業の規模別で見ると以下の傾向が見られます。

- 上場企業の採用単価:約49.0万円

- 非上場企業の採用単価:約57.5万円

上場企業は自社ブランドや知名度によって母集団形成がしやすいためコストを抑えられる傾向にあります。一方で非上場企業は、採用チャネルを複数活用し、フォロー対応やイベント実施にコストがかかりやすく、単価が高くなる傾向があるようです。

採用コストに含まれる主な費用項目

採用単価は、単純に広告費だけで決まるものではありません。以下のような複数の要素が重なって形成されています。

求人広告・ナビ媒体への掲載費用

- 会社説明会・イベントの開催費用(会場代、資料、運営スタッフ人件費)

- 選考にかかる工数(面接官の時間、SPI等の選考ツール費用)

- 内定者へのフォロー(懇親会、連絡対応、内定者研修など)

- 入社後の初期教育(プレOJT、ビジネスマナー研修など)

これらをすべて合算し、採用人数で割ることで算出されるのが採用単価です。

場合によっては、人事部門の人件費や社内の関連部署が担う説明会対応の工数など、見えにくいコストが含まれていないケースもあります。そのため、企業が自社の採用単価を正確に把握するには、見えるコストと見えないコストの両方を洗い出して整理することが重要です。

調査機関が指摘する採用コスト増加の背景

マイナビ、キャリタス、DODAキャンパス、学情、ディスコなど複数の調査に共通して見られる傾向として、新卒採用にかかるコストは年々増加傾向にあることがわかっています。

たとえば、ディスコが発行する「就職白書2024」では、「採用活動にかかるコストの増加」が人事担当者の大きな課題として挙げられており、母集団形成や選考プロセスの多様化にともなう負担が顕在化しています。

また、DODAキャンパスや学情の調査でも、採用単価の上昇とあわせて**「定着率向上」や「早期離職の防止」に直結する育成設計の必要性**が指摘されています。採用コストの回収を前提とした設計が企業の経営課題となっており、採用と育成はもはや切り離せない関係にあることが浮き彫りになっています。

採用単価は“投資”としてどう位置づけるか

採用コストの相場を理解する目的は、単なる費用感の比較ではなく、「自社がその投資に見合う成果を得られているか」を見極めるための判断材料とすることです。採用後すぐに離職してしまうようなケースでは、1人あたり56.8万円の採用単価は、結果的にすべて無駄になります。

そのため近年は「採用単価」だけでなく、「定着単価」や「活躍単価」といった視点で、コストと効果のバランスを評価する企業も増えています。採用活動の設計段階から、入社後の育成計画までを見通し、採用の成果が事業成果にどうつながるかを可視化することが求められています。

なぜ新卒採用コストは高騰しているのか?

新卒採用における1人あたりの採用単価は、近年着実に上昇傾向にあります。マイナビやキャリタス、リクナビなど大手の就職メディアや調査会社が公表する各種レポートを見ても、企業の採用担当者が「コスト増」を強く実感していることが分かります。

しかし、その背景には単に広告費の高騰や物価上昇といった表面的な理由だけでなく、採用市場の構造変化、学生の行動の多様化、そして企業側の採用・育成戦略の複雑化といったさまざまな要因が絡んでいます。この章では、採用コストが高騰する主な理由について、正確な事実と複合的な視点から詳しく紐解いていきます。

大学生の数はむしろ増加している

「少子化で学生数が減っているため採用コストが上がっている」といった誤解は根強く存在しますが、これは実態とは異なります。確かに18歳人口全体は減少していますが、大学への進学率は年々上昇しており、結果的に大学生の総数はむしろ増加傾向にあります。

文部科学省の「学校基本調査」によれば、2023年度時点の大学在学者数は過去最多の約295万人にのぼります。これは1990年代からのトレンドであり、特に女子の進学率の上昇が全体を押し上げています。このように、企業がアプローチできる新卒人材の“数”は確保されている状態なのです。

にもかかわらず、企業が新卒採用にかけるコストが上がっている背景には、「数」ではなく「質」と「対応負荷」に起因する問題が潜んでいます。

学生の就職活動が長期化・複雑化している

近年の学生の就職活動は、従来のナビサイト一括エントリー型から大きく変化しています。インターンシップ、オファー型就活(例:OfferBox、キミスカ)、逆求人イベント、大学主催の合同説明会、SNS就活、動画選考など、多様なチャネルを活用する学生が増えており、企業としてはこれらにすべて対応しようとすると、人的工数と運営費用が膨れ上がってしまうのです。

さらに、学生1人あたりのエントリー企業数も増加傾向にあります。DODAキャンパスやキャリタスの調査によると、2024年卒の学生の約6割が「10社以上にエントリーしている」と回答しており、母集団形成はできても選考の歩留まりが悪化している現実があります。これにより、初期接点に費やす工数や面談回数、歩留まり改善のためのフォロー施策など、企業側のリソース投下が大きくなり、結果的に採用単価が上昇しているのです。

Z世代の価値観と行動に対応するコスト増

Z世代の就職活動では、「成長できる環境があるか」「自分らしく働けるか」「社風との相性」など、抽象度の高い要素が重視される傾向にあります。マイナビ「就職モニター調査」でも、給与や福利厚生よりも“人間関係”や“社内の雰囲気”を重視する学生が過半数に達しており、企業はこれらの期待に応えるべく、より丁寧な情報提供を求められるようになっています。

具体的には、以下のような対応が必要になっています:

- オンライン・オフライン両方での会社説明会の実施

- 社員インタビュー記事や動画の制作

- 社風を体感させるワークショップ形式のイベント

- 個別面談やLINEによるこまめなフォロー対応

- 内定者との継続的なコミュニケーション設計

これらはいずれも、人事部門の稼働時間を増やし、制作・運営にコストがかかる要素であり、企業規模を問わず採用費の増加を招いているのです。

定着・育成を見越した初期投資の拡大

近年、採用活動は“採ること”自体がゴールではなくなっています。キャリタス就活の調査では「入社3年以内の早期離職」が企業の大きな課題として継続的に挙がっており、その損失を避けるために入社後の育成体制構築を採用プロセスの一部として設計する企業が増えています。

- 1年目社員向けのオンボーディング研修

- メンター制度やバディ制度の導入

- 入社前からのプレOJT設計

- キャリアビジョンを描かせる個別フォロー

こうした設計を含めると、採用コストは「採用活動費」だけでなく、「初期育成に向けた投資」も内包するようになり、1人あたりの採用単価は実質的に70〜80万円に達するケースもあるのです。

社内対応限界とアウトソーシング費用の増加

学生対応が複雑化する一方で、人事部門の人員や業務量は限られています。そのため、説明会の運営支援、動画制作、選考代行、研修プログラムの設計、さらには育成担当者のトレーニングなど、多くの企業が外部リソースの活用=採用業務のアウトソーシングを進めています。

リクナビやディスコ、学情などが提供する採用支援サービスは年々増加しており、コンサル契約やオプション研修などを含めると、1社あたりの採用関連外注費は100万円を超えるケースも少なくありません。これは特に採用専任がいない中小企業や、新卒採用を再開したばかりの企業ほど大きな負担となり、採用活動全体のコスト構造を押し上げているのです。

このように、新卒採用コストが高騰している背景には、「対応すべき学生の行動が多様化している」「採用の成果指標が“内定承諾”から“活躍・定着”に変わっている」「その対応に人事体制が追いつかず、アウトソース比率が上昇している」といった、構造的かつ多層的な要因があります。

単純にコストカットを目指すのではなく、「なぜ高くなっているのか?」を正確に理解することが、費用対効果の高い戦略的な採用活動の第一歩となります。

採用コストを無駄にしないために見直すべきポイント

新卒採用コストの相場(1人あたり約56.8万円)を把握したうえで、次に重要なのが「その費用をどう効率よく使い、無駄を削ぎ落とすか」です。ただ減らすだけではなく、採用活動見直し・採用コスト削減は「費用対効果の最大化」として設計する必要があります。この章では、採用から初期育成にかけてのリソース配分を見直し、定着率向上・人材育成コストの最適化を目指すために押さえておくべきポイントを整理しています。

採用ターゲットと母集団形成の精度向上

まず第一に、「誰に応募してほしいか」を明確に設定することがコスト削減のカギです。「新卒採用コスト 平均」に頼って、母集団を数だけ集めればよいという考えは古く、むしろ採用単価ではなく“採用精度”が求められています。

- ペルソナ設計を徹底し、自社とミスマッチの起きにくい層にアプローチする

- 求人媒体選定もナビ媒体だけでなく、大学推薦型・ダイレクトリクルーティングやリファラル採用など、目的とターゲットに応じたチャネルを組み合わせて活用する

- 広告費の高騰に対応し、PDCAサイクルを回して採用費用対効果を可視化・改善する体制が重要です

これにより、採用単価は抑えつつ、実際に活躍して定着する学生を採る成果につなげる施策となります。

選考プロセスの効率化と面接官トレーニング

選考プロセスでは、以下のような手当てで適切な人員・工数の配分とミスマッチ防止を両立できます:

- 書類・適性検査から、オンライン面接やグループワークなどの多様な選考手段を導入し、選考工数=採用コストを削減する

- 面接官トレーニングを事前に実施し、同じ時間でより精度の高い評価を実現し、選考数自体を減らす

- 選考フローの透明化・スクリーニング基準の明確化で時間外対応や工数埋めを防ぐ

これにより、選考にかかる間接コストや人件費部分の「採用活動見直し」が進み、選考期間の短縮+質の担保が可能になります。

内定者フォローとコミュニケーション戦略

内定辞退を減らし、「採用単価が無駄になるリスク」を低減するために、内定者フォローではタッチポイントの設計が重要です。

- 内定者懇親会、説明会、オンライン交流などフォロー施策の計画設計

- OJT 見直しの視点で、内定時点から先輩やメンターとの関わりを設ける

- 内定辞退率への影響をKPIとして設定し、どの施策が辞退抑制に有効かを分析し改善

このように設計したフォロー施策は、採用コスト削減を意識した効率的な投資となり、定着率へもつながります。

初期育成体制の設計による定着率向上

採用コストを無駄にしないためには、採用~育成~定着の一連のメカニズムを設計することが不可欠です。

- 入社直後の研修・OJT開始を短縮せず設計し、「早期離職抑制」や「費用対効果の最適化」を目指す

- メンター制度や上司との定期フォロー、研修内容の意味づけを行い、「定着率向上」につなげる

- OJT 見直しの視点では、「育成コスト」に対してどれだけの成果が得られているかを定期的な評価制度で可視化

ここまで設計できれば、費用対効果=採用単価対定着率も見えるようになり、組織の未来を描ける人材投資になります。

業務分担とアウトソーシングによる効率化

すべてを自社内で完結させるのではなく、採用代行・採用広報支援・研修設計サービスを必要に応じて活用することで、人件費/業務時間の削減+専門性の担保が可能です。

たとえば:

- 担当者が不足している場合は説明会・面接運営や受付のアウトソース化

- 採用広報動画やWebページ制作を外注し、伝えたいメッセージを効率的に届かせる

- 初期育成研修プログラムのカスタマイズ支援を外部コンサルに依頼し、OJT 見直しコストを回避

ここで重要なのは、「アウトソース費用を採用コスト削減の一部と捉え、全体最適を図る」という視点です。

このように、採用ターゲット精査・選考プロセス効率化・内定者フォロー設計・初期育成体制・アウトソーシング設計という5つの視点をもって採用活動見直しと採用コスト削減を設計できます。

新卒採用コストは「見える化」と「戦略的運用」がカギになる

新卒採用にかかるコストは、1人あたり平均56.8万円(マイナビ調査)とも言われ、決して小さな金額ではありません。しかし、多くの企業ではその内訳が正確に把握されておらず、「どこに、なぜ、いくら使っているのか」が曖昧なまま運用されているケースも少なくありません。

まず重要なのは、採用コストの“見える化”を行うことです。求人広告費、説明会運営、選考対応、人件費、内定者フォローなど、採用活動にかかわるすべての要素を洗い出し、総額と1人あたりの単価を把握することで、無駄な支出や非効率な工程を特定できるようになります。

さらに、採用コストは単なる「費用」ではなく、“戦略的に活用すべき経営資源”であるという考え方が求められます。安く抑えることを目的とせず、「限られた採用予算を、どこにどう配分すれば最も成果に結びつくか」を設計することで、費用対効果を最大化できます。

たとえば、以下のような視点が今後ますます重要になります:

- ペルソナ設計をもとに広告出稿や媒体選定を精査し、無駄な母集団形成を減らす

- 面接や説明会など選考プロセスの時間・工数を最適化し、間接コストを削減する

- 内定辞退や歩留まり率を数値で管理し、効果的なフォロー施策に集中投資する

- 採用単価だけでなく、応募者1人あたりの接点単価・面接通過単価なども計測して施策の優先度を明確にする

このように、“採用のどこに投資するか”を判断できる仕組みを社内に作ることが、今後の採用成功のカギとなります。

また、早期離職や定着の観点ももちろん重要ではありますが、この記事の主眼はあくまで採用時点のコスト管理とその効果にあります。

育成・定着は“採用コストを無駄にしないための補助線”ではありますが、本質的には採用活動そのものの精度と構造を改善することが、コスト最適化の第一歩です。

新卒採用に関する課題を解決しませんか?

「ナビサイトに掲載しても応募がなかなか集まらない…」

「説明会やインターン参加者が、本選考に全然進まない…」

「スカウトやフォローまで手が回らず、やりっぱなしになってしまう…」

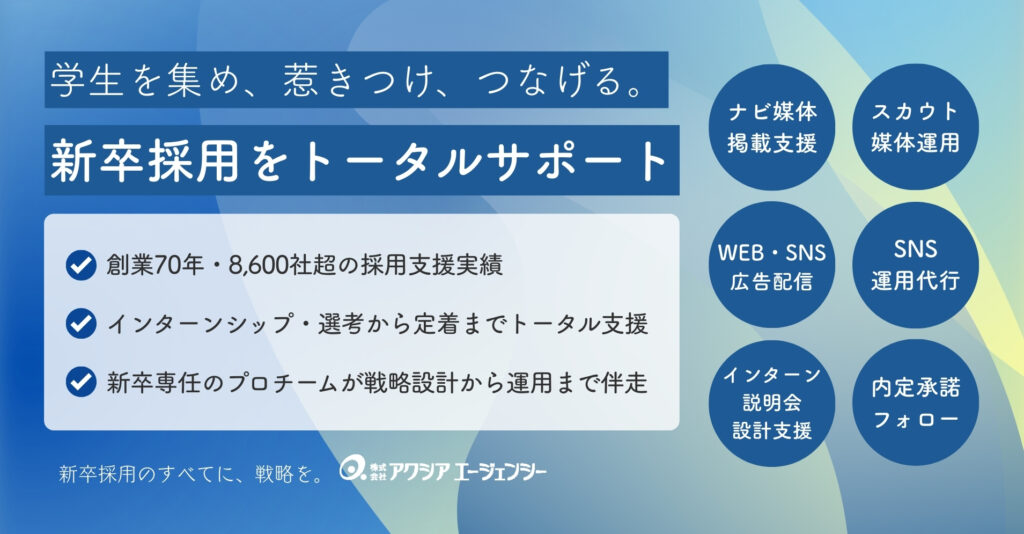

新卒採用は、母集団形成・歩留まり改善・ブランディングなど、あらゆる工程が連動してはじめて成果につながります。アクシアエージェンシーは、ナビサイト・スカウト・広告・SNS運用など、幅広い手法を組み合わせて貴社専用の採用戦略を設計します。

アクシアエージェンシーの強み

- 戦略設計から母集団形成、歩留まり改善まで一気通貫で支援

- ナビサイト・スカウト・広告・SNSなど複数チャネルを統合活用

- データ分析に基づく改善提案と継続的なPDCA運用

- 業種・規模・体制に合わせたオーダーメイドの施策設計

- 創業70年・年間8,640社の支援実績による確かなノウハウ

「応募が集まらない」「辞退が多い」などの課題も、実績に基づくノウハウで解決可能です。まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。