2027年卒学生の新卒採用は、これまで以上に“早期化”が進み、企業にとってスケジュール設計の重要性が高まっています。学生の動き出しは大学3年の春〜夏にシフトしつつあり、企業側の準備や接点構築が後手に回ることで、母集団形成や選考歩留まりに影響が出るケースも増えています。

一方で、秋冬からインターンや本選考を始める企業も依然として多く、採用活動の開始タイミングやリソース配分に悩む声も聞かれます。「早期選考に出遅れてしまった」「これから何をすべきかが見えない」といった課題を抱えている採用担当者も少なくありません。

本記事では、27卒の最新学生動向をもとに、採用スケジュールの組み方・戦略の立て方をフェーズ別にわかりやすく解説します。早期化に対応した設計から、秋冬スタートでも成果を出すための工夫、成功企業の事例まで、今後の採用活動に役立つ具体策をまとめています。

採用競争が激化する今こそ、自社に合ったスケジュール戦略を見直す絶好のタイミングです。

27卒採用はどう変わる?学生の動きと最新トレンド

2027年卒の新卒採用において、企業と学生の行動スケジュールには大きな変化が起きています。とくに注目すべきは、サマーインターンシップから始まる「超早期選考・早期内定」の一般化です。もはや「3月広報解禁・6月選考解禁」というスケジュールだけを想定して動くのは、現実と大きなギャップがあります。採用活動を成功させるには、学生のリアルな動きに即したスケジュール再設計が欠かせません。

サマーインターンから始まる“選考” 8月から勝負は始まっている

27卒の就活生にとって、サマーインターンは単なる体験の場ではなく、選考の入り口となっています。Vinc(ビズリーチグループ)の調査では、サマーインターン終了後の8〜10月にかけて、特別選考や面談案内を受ける学生が急増していることが報告されています。

また、就活エンジンによる「早期選考実施企業一覧」では、外資系・日系大手・IT企業などの多くが8月からエントリー、9月から選考、10〜12月に内々定を出すスケジュールを採用していることがわかっています。つまり、学生によっては大学3年生の夏休み明けにすでに「内々定保持者」となっているのです。

この流れは年々加速しており、いまや“選考のスタートライン”は夏にあると言っても過言ではありません。インターンに参加することが企業理解・相互マッチングの機会であると同時に、「実質的な一次面接」の役割を担っており、企業側もそこから本格的な母集団形成を開始しています。

学生の動きを先回りするには、サマーインターンの企画・広報を大学3年生の4月〜6月に設計・告知することが必須になります。ここで接点を作れないと、秋以降の選考段階で候補者が確保できず、「他社で決まってしまった」「時期が遅かった」といった取りこぼしに直結してしまうのです。

48%が年内に就活開始済み 情報収集と行動の加速がカギ

マイナビが発表した「大学生就職意識調査(2024年3月)」によると、27卒の就活生のうち48.1%が大学3年の1月以前に就活をスタートしていると回答しています。ここでの「就活開始」とは、インターンへの参加・業界研究・企業説明会への出席・OB/OG訪問・エントリーなど、実際の行動が伴ったフェーズです。

この背景には、就活準備が早期に“デジタル化”されていることが挙げられます。スマホで簡単に業界研究ができ、SNS経由で企業や社会人と接点を持てる環境の中で、学生はより手軽に、かつ主体的に動くようになってきています。

さらに、Z世代に特有の「リスクを避けたい」「不安を減らしたい」という価値観も強く影響しています。多くの学生が「早く内定を得て安心したい」「周囲に遅れたくない」という思いから、夏〜秋にかけて選考参加を希望するようになっています。

その結果、企業側が夏から選考の導線を整備していないと、エントリー者が集まらない・内定出しが間に合わないという状況が生まれやすくなっているのです。逆に言えば、サマーインターンから選考に自然につなげられる仕組みを構築すれば、採用の初期段階から志望度の高い学生と深く関係性を築ける可能性が高まります。

秋冬〜年明けもチャンスはある “慎重派学生”へのアプローチ

早期化の一方で、すべての学生が夏の段階で内定を得ているわけではありません。文系・理系を問わず、「秋冬以降に動き出す」「複数企業を比較してから決めたい」という学生も多く、そうした層にアプローチできるかどうかが“後半戦”の採用の明暗を分けます。

特に、大学のゼミ活動・卒業研究・資格取得・留学・部活動などに注力していた学生は、インターン参加や選考が後ろ倒しになりやすく、冬以降に本格的な企業比較・選考参加を始める傾向があります。

この層は、情報感度が高く、自分の軸で企業を見極めようとする“慎重派”が多いため、単なる説明会ではなく少人数セッション・現場社員との対話・OB/OG訪問・フォローアップ面談といったパーソナライズドな接点が効果的です。

また、秋〜年明けに開催するインターンシップや業界研究イベント、マッチング選考なども重要な接点になります。「遅れている層」ではなく、「意図的に時期を選んでいる層」と捉えて、計画的にコンテンツを準備しておくことがポイントです。

- 27卒学生の行動開始はサマーインターンが起点。ここから選考へ直結する流れが主流化。

- 約半数が年内に動き出しており、早期のスカウト・説明会・接点設計が不可欠。

- 一方で秋冬・年明けに活動を本格化させる学生も多数。二軸対応型の採用戦略が必須。

27卒向け・新卒採用スケジュールの全体像

27卒採用を成功させるためには、学生の動きに合わせた柔軟かつ論理的なスケジュール設計が不可欠です。特に、サマーインターンからの早期選考、本選考の複線的な進行、さらには内定後の辞退防止といった一連の流れをあらかじめ想定した“逆算型設計”が、採用担当者に強く求められるようになっています。

この章では、27卒の学生動向を踏まえたうえで、新卒採用スケジュールを4つのフェーズに分けて解説していきます。時期ごとにやるべきこと、注意すべきポイント、よくある落とし穴まで網羅してお届けします。

採用の4フェーズとは?設計〜内定フォローまでの流れ

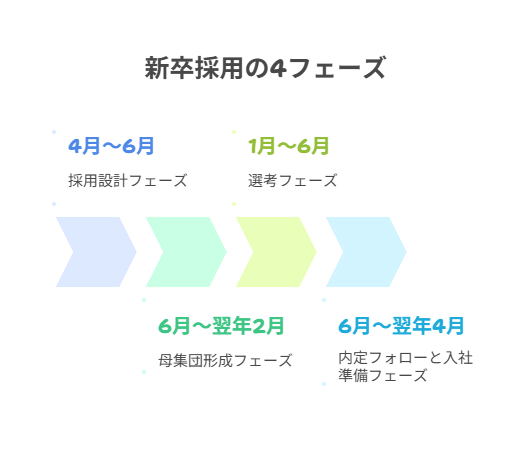

新卒採用における基本フレームは、大きく以下の4つのフェーズで構成されます。

- 採用設計フェーズ(4月〜6月)

- 母集団形成フェーズ(6月〜翌年2月)

- 選考フェーズ(1月〜6月)

- 内定フォロー〜入社準備フェーズ(6月〜翌年4月)

まず「採用設計フェーズ」では、前年の採用活動の振り返りを行い、どんな人材が自社にフィットするのかを定義し直します。ここで重要なのが、単なるスペック要件ではなく、「成果を出す社員に共通する行動特性」や「早期離職した社員の傾向」などを分析し、行動面・スタンス面の要素も組み込んだ人物像設計を行うことです。

次に「母集団形成フェーズ」。ここでは、夏のインターン募集を皮切りに、学生との接点を数多く持っていく段階です。サマーインターンの設計・運用、スカウト、採用サイトやSNSの運用など、タッチポイントの多様化が求められます。特に27卒では、オンラインでの接点とリアルイベントを組み合わせたハイブリッドなアプローチが有効です。

その後の「選考フェーズ」では、インターン経由の早期選考に加えて、3月以降の本選考も並行して実施します。最近は選考の“分割化”が進んでおり、インターン生対象の特別ルートや限定オファー制度を設ける企業が増加しています。

そして最後の「内定フォロー〜入社準備フェーズ」では、内定者に対する継続的な接点を設け、内定辞退のリスクを軽減していく段階です。ここでは1on1面談、先輩社員との交流会、入社準備研修などを通じて、学生に「入社後の姿」をリアルにイメージしてもらう仕掛けが必要です。

各フェーズの期間とやるべき施策(広報・選考・面談・内定出し)

①採用設計(4月〜6月)

- 採用目標・KPIの設定

- 人材要件の再定義(スキル+スタンス)

- 過去の選考データ・面接評価の振り返り

- ペルソナ設計と候補者動線の整理

- サマーインターンの企画と社内調整

②母集団形成(6月〜翌年2月)

- 採用広報開始(ナビサイト、SNS、DM)

- インターンの実施(夏・秋)

- オープンカンパニーやリクルーター面談

- ダイレクトスカウト施策の運用

- 応募者管理とCRM(学生管理ツール)整備

③選考(年明け〜6月)

- インターン経由の特別選考(10月〜2月)

- 本選考開始(3月)

- 適性検査・グループディスカッション

- 面接(1次〜最終)と社内調整

- 内定通知、オファー面談の実施

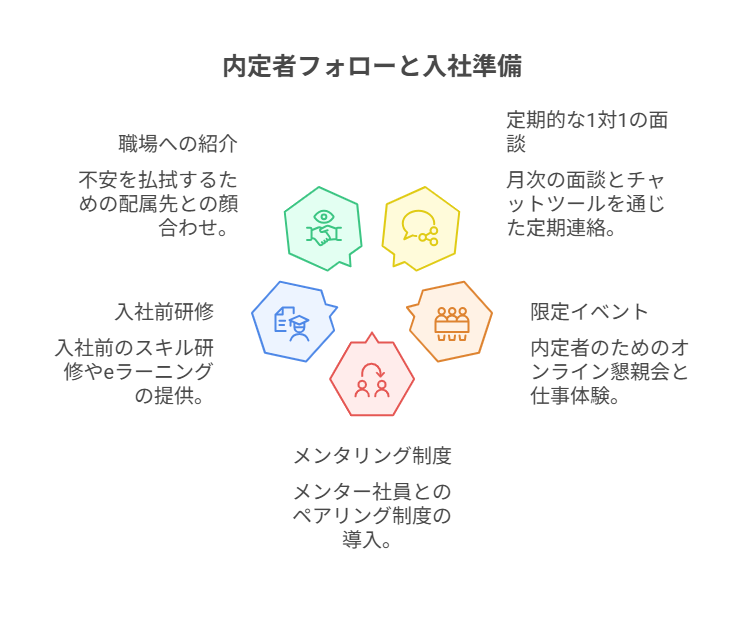

④内定フォロー(6月〜翌年4月)

- 内定者面談(定期1on1)

- 入社準備プログラム(eラーニング、課題図書)

- 社員との座談会・懇親イベント

- 配属前オリエンテーション・現場体験会

- メンタリング制度の導入

27卒の学生は「リアルな職場体験」や「人とのつながり」を重視する傾向があるため、オンライン施策だけでなく、リアルイベントも早期から設計に組み込む必要があります。

秋冬・2月スタート企業が注意すべきポイント

採用スケジュールを本格的に2月以降から始める場合、いくつかの注意点があります。

すでに内々定を得た学生との競合になる

夏〜秋に動いた学生の多くが、すでに早期内定を得ており、選考モチベーションが下がっている可能性があります。

企業認知が不足しやすい

早期接点のない企業は「名前を知らない」「印象に残っていない」といった理由で、母集団形成が難航します。

短期でのクロージングが求められる

選考のスピード感が求められるため、応募〜面接〜内定出しまでを効率よく設計する必要があります。対応が遅いと、他社に流れてしまうリスクが高まります。

このような状況を避けるためにも、たとえ2月スタートでも「学生視点での訴求ポイント」や「エンゲージメントを高める施策」を前提にした仕掛けを持つことが重要です。具体的には、以下のような工夫が効果的です。

- OB・OG訪問機能の強化

- 現場社員との個別面談機会の設計

- 学生限定イベントや就活お役立ちコンテンツの配信

- 選考中のフィードバック提供

「後発であっても、接点の質で勝負する」という考え方で設計を行えば、秋冬以降でも十分成果を出すことが可能です。

早期選考・インターン活用で差をつけるには

27卒採用では、夏の段階で学生がすでに就職活動を開始し、企業によってはサマーインターンを通じて選考を進めている状況が常態化しています。こうした「早期接点」から「内定出し」までの流れをいかに戦略的に構築できるかが、採用成功の分かれ道となっています。

一方で、「インターンは開催しているが採用につながっていない」「接点は多いが辞退率が高い」といった課題を抱える企業も少なくありません。そこで本章では、インターンを母集団形成・選考導線として最大限に活用するための考え方と具体的施策を整理してお伝えします。

インターン設計が「母集団形成」のカギを握る

学生が企業に対して最初に持つ印象の多くは、インターンシップで形成されます。つまり、インターンは企業ブランディングの起点であり、母集団形成の起爆剤でもあるのです。

特に27卒では、学生の96%以上がインターン参加を希望しており(キャリタス就活調査)、複数社参加・比較するのが当たり前の時代になっています。学生は「雰囲気」「社員との距離感」「フィードバックの有無」などを重視しており、企業の一方的な説明ではなく、双方向・体験型の内容が求められています。

成功企業では以下のような特徴的な設計を取り入れています:

- 3〜5日間の短期集中型プログラム:業務疑似体験+フィードバックを中心に構成

- 現場社員が参加する座談会・面談設計:学生の納得感・志望度を高める

- 選考直結型と非選考型を併用し、分母を拡大

- 最終日に個別アドバイスやスカウトを実施し、次フェーズに誘導

これにより、単なるイベントで終わらず、その後の1on1面談やリクルーター接点へスムーズに誘導できる構造が生まれます。特に、母集団の「質」を上げたい場合は、事前選考を通じて志望度の高い学生を絞り込むステップも有効です。

早期選考につなげる導線づくりとは?

インターンを早期選考につなげるには、学生が「この企業の選考に進みたい」と思える体験を提供するだけでなく、次フェーズの導線設計が重要です。

よくある失敗例は、「良いインターンだったが、その後何の連絡もなかった」「選考が始まるまで時間が空きすぎて熱が冷めた」といったものです。これを防ぐには、インターン終了後1〜2週間以内に次のアクションを提示することが基本です。

具体的には:

- インターン中にスカウト対象を可視化し、終了後すぐに面談招待を送る

- リクルーター・現場社員との1on1面談日程をあらかじめ案内しておく

- 選考希望学生にだけプレエントリーURLを案内し、優先選考を実施

- 選考開始前に「キャリア支援型」イベントを挟み、エンゲージメントを高める

こうした導線設計があることで、学生は“企業側に見込まれている”と感じ、志望度の向上やエントリー率の上昇につながります。

また、この段階で選考ステップをシンプルに設計しておくことも重要です。オンライン面接、適性検査の簡素化、合否通知の迅速化など、スムーズな選考体験が学生の納得感と行動量を高めます。

選考スケジュールを前倒しする企業の成功パターン

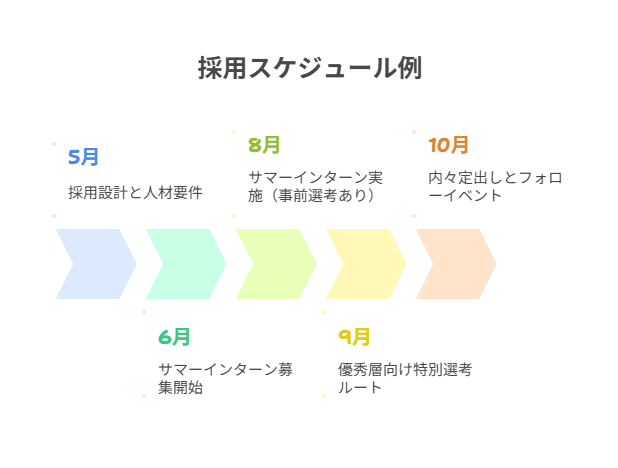

選考の前倒しに成功している企業の共通点は、インターンからの連続性を意識した採用設計にあります。たとえば、あるIT系企業では以下のような施策で早期内定率を高めています。

このように採用設計段階で夏に内定出しする前提で逆算設計をしている点が最大のポイントです。さらに、特別ルートに乗らなかった学生に対しては、秋以降の本選考に改めて誘導するなど、接点を断ち切らない工夫もなされています。

前倒しに取り組むには、社内の協力体制(現場面接官のアサイン、選考フローの短縮化など)も欠かせませんが、それ以上に重要なのが、「なぜこの時期に内定を出すのか」という採用戦略の全社共有です。

採用活動は人事だけでは完結しません。現場や役員を巻き込み、「質の高い母集団を囲い込むために夏が勝負」という共通認識を持てるかどうかが、結果を左右します。

- 27卒採用ではサマーインターンが選考のスタート地点になっている

- 設計段階で次フェーズへの導線を明確にしておくことで、内定率が大きく変わる

- 早期選考の成功には、連続性・即時対応・体験の質が鍵

- 成功企業は、夏に内定を出す前提で逆算設計を行っている

秋冬スタートでも間に合う!今からの戦略設計法

「サマーインターンから動いていない」「早期選考は見送った」「2月以降に本格スタート予定」──そんな企業でも、27卒採用はまだ巻き返しが可能です。早期化の波は確かに広がっていますが、すべての学生が夏の時点で内定を得ているわけではありません。秋冬から活動を本格化させる学生層も、依然として一定数存在します。

この章では、秋冬スタートでも成果を出すための現実的な戦略設計のポイントと、実際に有効な施策例を紹介していきます。大切なのは「今さら」ではなく「今から何ができるか」を見極めて動くことなのです。

秋冬インターンで接点を持つコツ

サマーインターンに比べて注目度が下がりがちな秋冬インターン。しかし実際には、10〜12月のインターン参加率は年々増加傾向にあります。理由は、学生側にとって「夏は参加できなかった」「行きたい企業が複数あって日程がかぶった」「サマーで合わなかった企業を再検討したい」といったニーズがあるからです。

そのため、秋冬インターンでは以下のようなポイントを意識することが効果的です。

- 実施目的を明確にし、夏との違いを打ち出す(例:内定直結型/現場体験重視型など)

- 短期間・高密度の設計(1日完結型や2days)で参加しやすさを担保

- 現場社員との接点を中心に据え、「社員と会える」価値を高める

- インターン後の選考ステップを明示し、参加意欲を選考意欲に転換

また、秋冬インターンでは「サマーに参加しなかった学生=新たな母集団」として捉える戦略*が有効です。すでに他社で選考が進んでいる層とは異なる視点・志向性を持つ学生に出会える可能性があるため、広報・コンテンツも「初見の人向け」に再設計することをおすすめします。

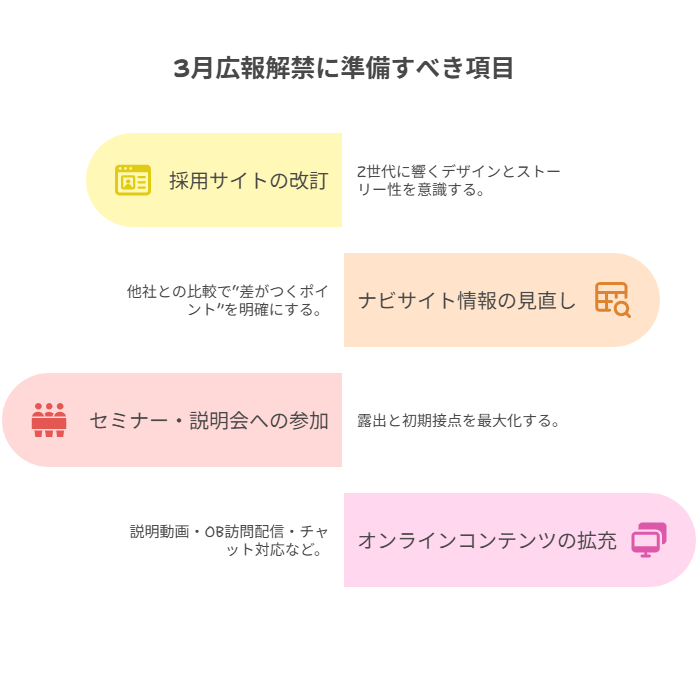

3月広報解禁に合わせた動き方

経団連ルール撤廃後も、「3月1日広報解禁」を目安に動く企業は多く、学生側も就活ナビの解禁に合わせて情報収集を本格化させます。つまり、3月を起点に改めて“就活モード”に入る学生は決して少なくないのです。

このタイミングに備えるには、以下のような準備が重要です。

特にオンライン説明会は、内容の差が志望度に直結します。ただ企業紹介をするだけでなく、「現場社員による仕事紹介」「先輩の1日密着」「失敗談などリアルな体験談」など、感情に訴える設計が有効です。

また、「どんな学生に来てほしいか」を明言し、マッチング精度を上げることも母集団の質を高めるうえで有効です。

本選考の歩留まり改善と辞退対策の考え方

秋冬〜3月以降に始まる本選考では、応募は集まっても辞退率が高い、承諾率が低いといった課題が発生しやすくなります。これは、早期接点が不足していたり、企業への志望度が深まっていない場合に特に起こりやすい現象です。

この“歩留まりの悪化”を防ぐには、選考の各プロセスに「納得感」と「エンゲージメント」を組み込む工夫が必要です。具体的には:

- 選考中の社員接点を複数回設計する(例:1次後に社員面談、最終前にランチ会)

- 面接内容に「対話性」を取り入れ、一方通行にしない

- 選考中からフォロー担当を明確化し、学生の不安を拾う

- 「志望理由」を掘り下げる機会を用意し、本人の納得感を高める

さらに、内定出し後には“入社へのストーリー”を描けるような働きかけが有効です。たとえば:

- 社長や役員とのセッション

- 同期座談会や仮配属チームとのミーティング

- 内定者限定コンテンツ(キャリア研修、スキル学習)提供

- 社員メッセージ付きのWelcomeキット送付

これらはすべて「あなたを歓迎している」「あなたに期待している」というサインになります。27卒学生は“意味のある関係性”を重視する傾向が強いため、フォローの質がそのまま承諾率に反映されると考えてよいでしょう。

- 秋冬は「サマーに出遅れた=負け」ではなく、「違う母集団と出会えるチャンス」

- 3月広報解禁以降にも学生の動きは活発化するため、露出と設計の精度が差をつける

- 本選考の歩留まり改善には、納得感のある体験設計+タイムリーなフォロー体制が必須

早期化の波に焦る必要はありません。今からでも遅くない設計戦略をしっかり描き、必要な接点とコンテンツを届けることで、27卒採用は十分成功させることができるのです。

27卒採用で押さえるべきスケジュール設計3つの視点

27卒採用で成果を出すには、採用活動全体を「いつ・誰に・どのように」設計するかを戦略的に捉える必要があります。ただ時期を前倒しすればよい、インターンを増やせば成功する、という単純な構造ではありません。

この章では、採用スケジュールを効果的に設計するうえで押さえるべき3つの重要な視点(逆算設計/社内連携/内定後接点)について、具体的な考え方と実践方法を解説します。

ターゲット学生の行動時期から逆算する

採用スケジュール設計の第一歩は、「自社が採用したい学生は、いつ、どんな動きをするのか」を正しく把握し、その行動パターンから逆算して接点の時期を設計することです。

たとえば:

インターンやスキルアップ型イベントに早期から積極参加する傾向があるため、サマーインターン前の6月時点から情報発信を強化する必要があります。

秋以降に就活を始める傾向が強いため、冬インターンや2月以降の本選考設計が有効になります。

このように、「誰を採りたいか」によって有効なスケジュールは大きく変わるのです。にもかかわらず、すべての企業が同じ時期に一斉に動きがちなため、「自社に合ったスケジュール」で動ける企業こそが、競合と差別化できるのです。

そのためには、過去の採用実績データ、内定辞退者の行動分析、ナビサイトの閲覧ログ、応募者アンケートなどを活用して、自社にとっての“最適接点”を可視化することが出発点になります。

現場・役員・他部門との調整は「前倒し」が命

スケジュール設計でもう一つ重要なのが、社内調整を早めに動かすことです。特に27卒採用では「夏に勝負をかけたい」「秋冬から内定を出したい」というような前倒し方針が必要になるため、現場や経営層との協力体制が鍵を握ります。

よくある失敗として、以下のような声があります:

「インターンに現場を出したいけど、忙しくて人が出せない」

「面接官のアサインがギリギリで、選考スケジュールが遅れた」

「内定出しに部長決裁が必要でタイミングを逃した」

こうした課題は、社内スケジュールと採用スケジュールが分離していることに起因します。したがって、以下のような事前準備が必要です。

- 4月〜5月の段階で面接官・インターン講師のアサイン調整を行う

- 各部門長と採用の役割分担を明確化する(評価者・参加者・紹介者など)

- 選考基準・面接設計・評価共有を7月末までに完了させる

- 最終面接の決裁ルートを社内で明文化し、スピード対応できる体制を整える

このように、採用スケジュールの中に「社内設計・合意形成の期間」を確保することで、外部とのスピードが合うようになります。とくに早期選考や特別ルートで学生と接点を持つ場合、タイムリーな社内対応がないと、せっかくの候補者を逃してしまうことになるのです。

内定者フォローと入社準備もスケジュールに組み込む

多くの企業で見落とされがちなのが、「内定出し=採用終了」ではないという視点です。Z世代・α世代においては、内定後のコミュニケーションの質が承諾率・定着率に大きく影響することがわかっています。

採用スケジュールの最終フェーズとして、内定者フォローと入社準備まで含めた設計を行うことが不可欠です。特に、入社までの長い期間に不安やギャップが生じないように、以下のような接点づくりが重要になります。

さらに、内定後〜入社後3ヶ月間の体験が“会社に対する信頼感”を決定づけるという調査結果もあるため、入社後もオンボーディングをスケジュールに含めた「育成ロードマップ」として一体設計することが理想的です。

- 採用ターゲットの動きから逆算することで、接点の最適タイミングが明確になる

- 社内調整を早期に始め、現場・役員との連携を前提にした設計を行う

- 内定後フォローまで含めた“採用体験”をスケジュール全体で設計する

採用活動とは、単なるイベントの積み重ねではなく、学生にとっての一連の“体験設計”そのものです。だからこそ、スケジュールは社外・社内・内定者までを一貫して設計することが、採用成果を最大化する近道なのです。

27卒採用を成功させるスケジュール戦略とは

27卒採用は、これまでの「常識」が通用しなくなった転換点にあります。学生の就職活動の開始時期は年々早まり、すでに大学3年生の夏にはインターン参加を通じて企業理解と選考を進めるケースが多数派となっています。一方で、秋冬以降に動き出す学生や、複数企業を比較しながら慎重に進める層も依然として存在しており、“全方位型のスケジュール戦略”が求められる時代に突入しています。

本記事では、27卒採用における採用スケジュールの最新動向から始まり、早期選考やインターン活用の設計法、秋冬スタートからの巻き返し戦略、そしてスケジュールを効果的に設計するための3つの視点、さらに具体的な成功事例までを幅広く解説してきました。

ここでは改めて、27卒採用を成功させるスケジュール戦略の“核”となる考え方を整理しておきます。

学生の「行動時期」と「意思決定時期」は一致しない

まず前提として押さえておくべきは、学生の「就活開始時期」と「企業選定・内定承諾のタイミング」は必ずしも一致しないという点です。たとえば、夏にインターン参加をしても、年明けに本選考を受ける学生もいれば、逆に秋以降に企業と初接点を持ち、そのまま短期で選考・内定に至るケースもあります。

つまり、企業側が“どのタイミングでも学生に出会える設計”を持つことが、今後の採用活動における強さとなります。夏に出会った学生に選ばれるには、その後の選考導線やフォロー設計が鍵となり、秋冬に出会う学生には、短期で信頼を築くだけの設計力が必要になります。

スケジュールとは「戦略」である

採用スケジュールというと、「時期の話」「タスク管理」のように思われがちですが、実はそれは採用戦略そのものを表現する設計図です。

- いつ誰と接点を持ちたいか

- どのように志望度を高め、選考につなげたいか

- どの段階で選び、どう承諾に導きたいか

- 採用後にどう定着させたいか

これらすべてを統合的に考え、時期に落とし込む作業こそが、スケジュール設計の本質です。27卒採用においては、「早く動く」こと以上に、「自社にとって意味のある接点を、適切なタイミングで構築できるか」が問われています。

採用は“関係構築”の連続である

Z世代・α世代の学生に共通するのは、「企業の規模やネームバリューだけで決めない」「自分らしく働ける環境かどうかを重視する」傾向です。そのため、接点の量よりも、質=信頼関係の構築が重視されます。

その信頼関係は、説明会でも、面接でも、内定後でも構築可能ですが、企業としては「どの接点で、どういう価値を届けるか」を戦略的に設計しておく必要があります。

たとえば:

- インターンでは「リアルな業務体験」

- 面接では「対話を通じた相互理解」

- 内定後は「入社後のビジョン提示」

このように、“時期ごとに提供する関係価値”が明確であるほど、学生は納得し、行動してくれるのです。

最後に:スケジュールを“自社化”せよ

採用活動において他社の事例やテンプレートは参考になりますが、最終的には「自社にとっての最適解」を探す必要があります。業界の特性、社内リソース、ブランド力、職種の難易度、現場の関与度など、スケジュール設計に影響を与える要素は多岐にわたります。

だからこそ、「なぜその時期に」「なぜこの方法で」採用を行うのかという“採用戦略の意図”を持ち、スケジュールを自社仕様にカスタマイズすることが成功の鍵となります。

27卒採用を迎える今こそ、スケジュールという“静かな武器”を磨くときです。

最適なタイミングで、最適な人材と、最適な関係を築く──その設計力が、採用成果を決定づけるのです。

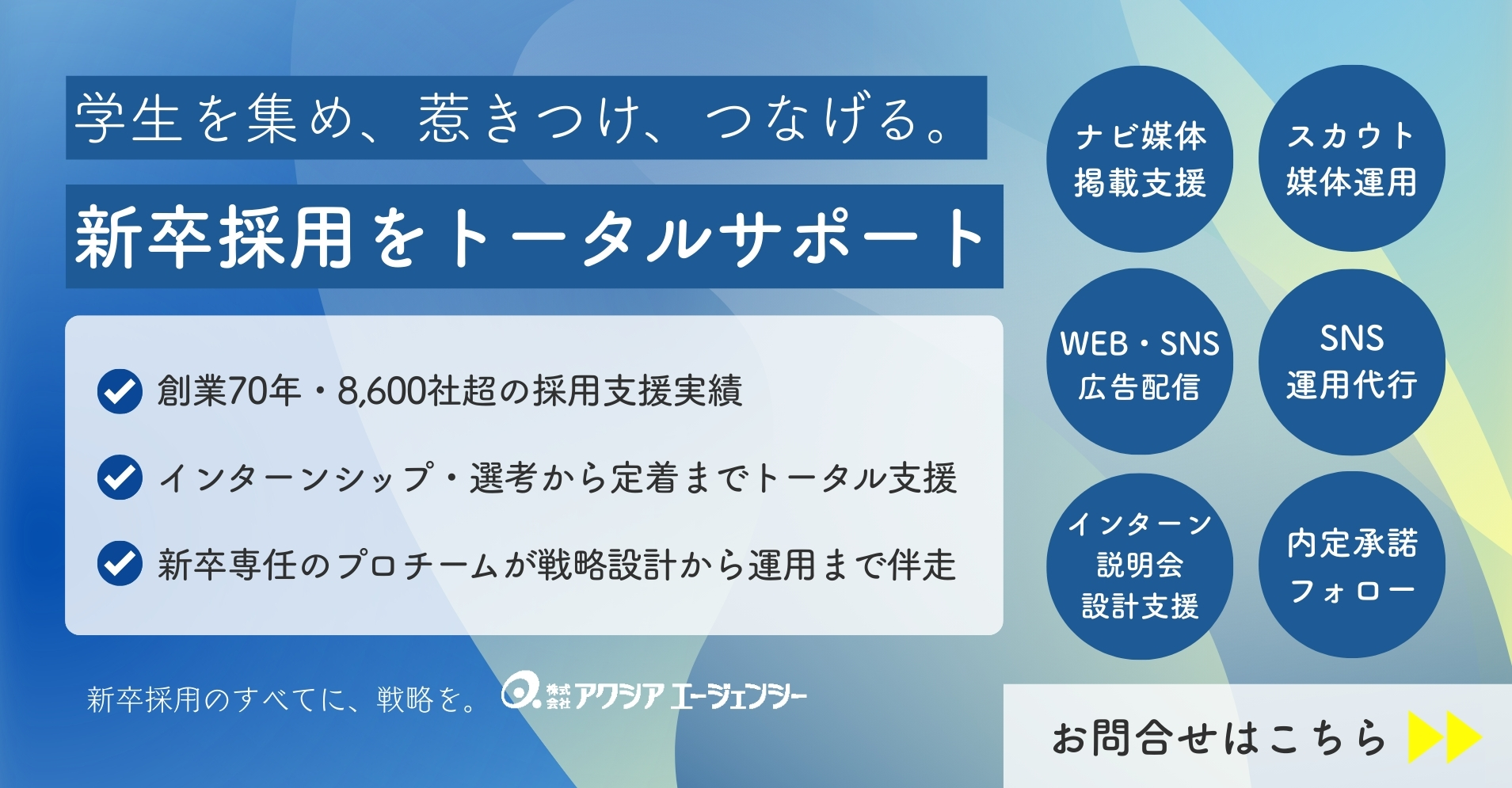

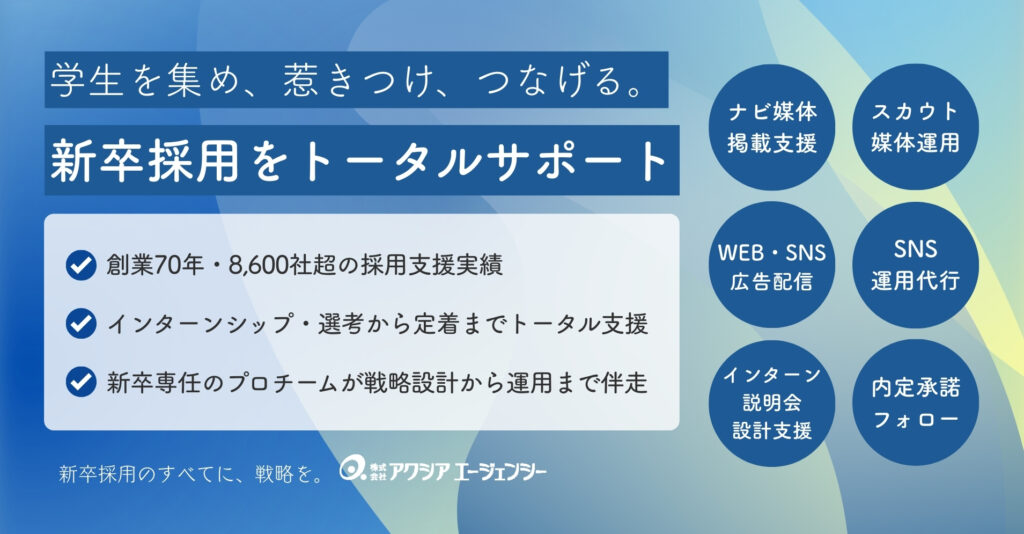

母集団形成から選考・内定フォローまで。新卒採用のあらゆる課題を解決します

「ナビに出してるのに、全然エントリーが増えなくて焦ってます…」

「一次面接までは来るけど、その先に進む学生が少なくて…」

「内定を出しても、他社に流れてしまって承諾してもらえない」

新卒採用では、母集団形成から選考の歩留まり改善、内定承諾まで、あらゆる段階で課題が発生します。だからこそ、部分的な対応ではなく、全体を見据えたトータル設計が必要です。

アクシアエージェンシーは実績とノウハウをもとに、採用フロー全体を最適化し、成果につながるご支援を行います。

アクシアエージェンシーの強み

- ナビ・スカウト・WEB広告・SNSまで、複数チャネルを横断的にサポート。

- 年間8,600社の事例をもとに最適な施策をご提案します。

- 地方学生や理系学生など、獲得が難しい層への採用支援にも対応。

- AIや口コミ活用など、最新の手法を取り入れてご提案しています。

- 小規模の企業様や部分的なご依頼でも、専任担当がしっかり伴走。安心してお任せください。

新卒採用には、母集団形成から内定フォローまでさまざまな課題がつきものです。

私たちは専任担当が丁寧に伴走し、貴社と一緒に最適な解決策を考え実行していきます。安心してお任せいただけるパートナーとして、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。