ダイレクトリクルーティングとは?基本的な定義と背景

ダイレクトリクルーティングの定義と特徴

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求人広告や人材紹介といった仲介手段を介さず、自社で直接求職者にアプローチする採用手法です。具体的には、スカウト媒体やSNS、タレントデータベースなどを利用し、候補者に対してスカウトメールやメッセージを送信することで、採用候補者との接点をつくります。

この採用手法の最大の特長は「企業が主導権を持つ」点にあります。求人を出して応募を待つ従来型のスタイルとは異なり、企業側が求める人物像に合致する人材をピンポイントで検索・抽出し、個別にコンタクトを取れるため、より戦略的な採用が可能になります。

また、スカウトメッセージの内容やタイミングを調整することで、企業独自の魅力やカルチャーを伝えることができるため、採用活動が「ブランディング」の一環として機能する点も注目されています。

注目される背景と市場の拡大動向

ダイレクトリクルーティングが広く浸透し始めた背景には、いくつかの大きな社会的・市場的な変化があります。

まず、労働市場における人材の流動化と情報のオープン化が挙げられます。転職やキャリアチェンジが当たり前の時代になった一方で、求職者は自ら積極的に行動せず「良い企業から声がかかるなら考える」といったスタンスの潜在層も増えています。従来の求人広告だけではアプローチできなかったこの層にアクセスできる手段として、ダイレクトリクルーティングの重要性が高まっているのです。

さらに、企業側のニーズとしても、「応募を待つだけでは優秀な人材に出会えない」という危機感が広がっており、特にIT・SaaS・スタートアップ業界を中心に、自社主導で候補者にアプローチできるこの手法への注目が集まっています。

リクルート社の調査によれば、2023年時点でダイレクトリクルーティングを導入している企業は全体の6割を超え、今後も導入意向がある企業を含めると8割近くに達するとされています。

求人広告・人材紹介との違い

従来型の採用手法とダイレクトリクルーティングの違いは、いくつかの観点で整理することができます。

| 項目 | 求人広告 | 人材紹介 | ダイレクトリクルーティング |

|---|---|---|---|

| アプローチ方法 | 公開された求人に応募 | エージェントが紹介 | 企業が直接アプローチ |

| 主体 | 求職者側 | エージェント | 企業側 |

| スピード感 | 応募待ちのため遅い | 仲介次第 | 自社で調整可能 |

| コスト | 掲載費/定額 | 成功報酬型(高単価) | 媒体により柔軟(定額・成功報酬など) |

| 適性マッチ | 応募者依存 | エージェント依存 | 企業がマッチ度を判断 |

このように、ダイレクトリクルーティングはコントロール性が高く、採用戦略を柔軟に設計できることが大きな強みです。ただし、社内に運用ノウハウやリソースがない場合は、外部パートナーのサポートを活用しながら取り組む必要があります。

このように、ダイレクトリクルーティングは、変化する採用市場に対応するための重要なアプローチであり、今後ますます注目されていく手法といえるでしょう。

ダイレクトリクルーティングのメリットとデメリット

メリット|潜在層へのアプローチと採用効率の向上

ダイレクトリクルーティング最大のメリットは、「転職潜在層」へ直接アプローチできる点にあります。転職を強く意識していないが、良い企業があれば話を聞いてみたいと考えている人材は、転職市場において大きな割合を占めています。こうした層は、求人媒体に登録していない、もしくは受け身のスタンスで情報収集をしているため、企業側からの能動的なアプローチがきっかけとなることが多いのです。

また、スカウト文を通じて自社のカルチャーやビジョン、具体的な業務内容などを伝えることができるため、応募前から候補者に企業理解を促すことが可能です。これにより、エントリー時点での動機づけが強くなり、内定後の辞退率低下にもつながる傾向があります。さらに、ターゲットを明確にしたうえでのアプローチとなるため、求人広告のように多数のミスマッチ応募に対応する必要がなく、採用工数の効率化が図れる点も魅力です。

メリット|採用ブランディングの強化

ダイレクトリクルーティングでは、スカウト文やカジュアル面談を通じて、企業の想いや働き方、将来ビジョンなどを候補者に直接届けることができます。これは単なる人材募集ではなく、採用ブランディングの一環としても非常に効果的です。

特にエンジニアや若手層においては、給与や待遇だけでなく「どんな価値観で働くのか」「どのような仲間と成長できるのか」といった要素が重視される傾向があり、こうした情報を積極的に発信できるのは大きな利点です。

SNSや自社メディアと組み合わせることで、より一貫した採用広報を展開することも可能となり、企業認知の拡大にもつながります。

デメリット|運用にかかる時間とノウハウの壁

一方で、ダイレクトリクルーティングには課題も存在します。代表的なのは、運用にかかる工数とノウハウの蓄積です。

候補者の検索・選定から、スカウト文の作成、送信タイミングの調整、返信対応、カジュアル面談の調整など、すべてを企業側が担う必要があるため、人的リソースが限られる中小企業では負担が大きくなりがちです。

また、スカウト文がテンプレート的だったり、ターゲットとのミスマッチがあると、返信が得られないケースも多く、「送ったのに反応がない」というストレスに悩む企業も少なくありません。

デメリット|候補者との関係構築に時間がかかる場合も

ダイレクトリクルーティングでは、候補者との最初の接点はスカウト文であり、その後も選考ではなく「面談」からスタートすることが多くあります。これは柔軟な採用アプローチとして有効ですが、一方で選考フェーズに入るまでのリードタイムが長くなる傾向もあり、採用決定までに時間がかかることもあります。

また、選考ではなく会話から始まる分、「企業としての誠実な対応力」「候補者に寄り添う姿勢」が問われます。これを怠ると、候補者の印象が悪くなり、離脱につながるリスクもあるため、“採用チームとしての姿勢”が成功の鍵を握るとも言えるでしょう。

メリットとデメリットをどう見極めるか

| 観点 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 接触対象 | 潜在層まで広がる | アプローチ対象の選定に時間 |

| 工数・リソース | 応募前に選別でき効率的 | 検索・文面作成など業務多め |

| ブランディング | メッセージで自社の魅力を伝えられる | 表現に工夫が必要・伝わらないことも |

| マッチ度 | 自社で判断できるため高めやすい | 主観に頼る分、思い込みに注意 |

こうしたメリット・デメリットを踏まえ、社内のリソースや採用方針、緊急度に応じて活用の仕方を見極めることが重要です。

ダイレクトリクルーティングサービスの選び方

ダイレクトリクルーティングは、媒体ごとに特徴や強みが大きく異なるため、「どのサービスを使うか」が採用成功の明暗を分ける重要なポイントになります。このセクションでは、サービス選定にあたって押さえておくべき基準や、自社に合った選び方の視点を解説します。

選定基準と比較ポイント(基本の5軸)

ダイレクトリクルーティングサービスを選ぶ際、以下の5つの軸で比較・検討するのが効果的です。

1. 登録人材の属性とボリューム

媒体によって、登録しているユーザーの属性は大きく異なります。たとえば、ハイクラス層が多いBIZREACHやリクルートダイレクトスカウト、若手ポテンシャル層が多いAMBIやWantedlyなど、サービスのカラーを理解することが第一歩です。

2. UI/UXや管理機能の使いやすさ

日々のスカウト運用において、媒体の操作性は成果に直結します。スカウト管理のしやすさ、候補者の絞り込みや検索性、テンプレートの活用可否など、実際に触ってみて直感的に使いやすいかを確認しましょう。

3. スカウトの返信率・面談率

成果につながるかどうかの目安として、媒体ごとの平均返信率や面談化率を確認することも重要です。また、メッセージの改善をサポートしてくれるカスタマーサクセス体制があるかどうかも比較ポイントになります。

4. 料金体系とコスト感

定額制、成功報酬型、スカウト数に応じた課金など、媒体によって料金体系が異なります。自社の採用人数、リソース、予算に合ったモデルを選ぶことが求められます。

5. 他社の導入実績や業界フィット

似た業界・同規模の企業が利用しているかどうかも有益なヒントになります。たとえば、スタートアップ界隈ではOffersやYOUTRUST、BtoB SaaS企業ではFindyやForkwellなど、業界ごとに選ばれる傾向があります。

目的別・ターゲット層別の選び方(中途/新卒/職種特化)

より実務的に、自社の採用ターゲットに応じたサービスの選び方も考えてみましょう。

中途採用向け:即戦力・経験者の採用を狙う場合

- おすすめ媒体:BIZREACH、doda ダイレクト、リクルートダイレクトスカウト、LinkedIn

- 特徴:スキル・年収・経験年数などの条件検索がしやすく、マッチ度の高い人材に出会いやすい

新卒採用向け:学生・ポテンシャル層へのアプローチ

- おすすめ媒体:OfferBox、キミスカ、dodaキャンパス、LabBase

- 特徴:自己PRや志向性の登録が充実しており、選考前に人物像を把握しやすい

エンジニア・デジタル人材など職種特化で探したい場合

- おすすめ媒体:Forkwell Jobs、Findy、LAPRAS SCOUT、Green

- 特徴:GitHub連携やポートフォリオ確認が可能で、技術スキルやアウトプット実績の可視化ができる

若手〜ミドル層のポテンシャル採用

- おすすめ媒体:AMBI、Eight Career Design、YOUTRUST

- 特徴:20代〜30代を中心に、価値観やカルチャーのフィットを重視したスカウトが可能

自社の採用課題にマッチするかを見極める

最終的には、「誰を」「どのように」採用したいのかを明確にし、それに合う媒体を選ぶことが何よりも大切です。

以下のような整理を行うと、媒体の絞り込みがしやすくなります。

| 項目 | 質問例 | 検討軸 |

|---|---|---|

| 採用ターゲット | どんなスキル・経験を持った人を採りたい? | 職種特化型/経験者向け |

| 応募者の属性 | 若手/ベテラン/新卒/女性など、属性に偏りはあるか? | 登録者の年齢層や業界経験 |

| 採用目的 | 欠員補充?組織拡大?中長期の母集団形成? | 利用期間・料金体系 |

| 運用体制 | スカウト文は誰が書く?何人で運用する? | UI/UX、サポートの有無 |

| ブランディング | 自社の魅力を伝える素材はあるか? | ストーリー型投稿やSNS連携の有無 |

自社に合った媒体を選ぶことは、採用活動の成果に直結するだけでなく、社内の運用体制やコスト効率にも大きく影響します。導入前に十分なリサーチを行い、可能であれば無料トライアルや営業担当との相談も活用しましょう。

中途採用向けダイレクトリクルーティングサービス一覧

中途採用におけるダイレクトリクルーティングは、即戦力人材や専門スキルを持つ人材にピンポイントでアプローチできる手法として、多くの企業が導入しています。ここでは、特に中途採用に強みを持つ主要なサービスを、タイプ別に整理して紹介します。

総合型サービス|幅広い職種・年齢層に対応

BIZREACH(ビズリーチ)

日本最大級のハイクラス転職サイト。登録者の多くが年収600万円以上の経験者で、マネージャー層・経営層候補の採用に強みを発揮します。ダイレクトリクルーティング機能に加え、ヘッドハンターとの連携も可能で、両輪での活用がしやすい媒体です。

doda ダイレクト

人材業界最大手の一角を担うdodaが提供するスカウトサービス。営業、管理部門、技術系など幅広い職種に対応しており、候補者情報の詳細なフィルタリングが可能。操作画面も直感的で、スカウト初心者にも使いやすい点が魅力です。

リクルートダイレクトスカウト

リクルートが提供するハイクラス向けダイレクトリクルーティングサービス。外部ヘッドハンターとの連携機能が特徴で、企業自身が直接スカウトを打つというよりは、スカウトの代行運用に近いモデル。人的リソースが限られる企業でも取り組みやすいです。

職種特化型サービス|エンジニアやIT人材に強い

Findy(ファインディ)

エンジニア特化型のスカウトサービス。GitHubのアカウントと連携し、技術スキルを可視化した「Findyスキル偏差値」で候補者をスクリーニングできるのが大きな特長です。スタートアップ〜メガベンチャーまで広く利用されており、エンジニア採用を強化したい企業におすすめです。

Forkwell Jobs(フォークウェルジョブズ)

エンジニアのアウトプット(技術記事・コード投稿など)を重視する媒体で、候補者の志向性や価値観まで確認できる点が魅力。求人側がエンジニア目線で語れる会社にとって、マッチング精度の高い出会いが期待できます。

LAPRAS SCOUT(ラプラススカウト)

候補者のSNS・GitHub・QiitaなどのデータをもとにAIがスコアリングし、自社に合うエンジニア候補をレコメンドしてくれるサービス。技術だけでなく情報発信力やリーダーシップも定量化されるため、「技術+発信型人材」を求める企業に適しています。

Green(グリーン)

IT・Web業界に特化した求人プラットフォーム。スカウト機能が備わっており、カジュアルな「気になる」機能を活用した接点づくりが可能です。スピード重視の中途採用を行いたい企業にとって、導入しやすい選択肢となります。

若手・ハイクラス向けサービス|層に応じた設計が特徴

AMBI(アンビ)

20代〜30代の若手ハイクラス層に特化したダイレクトリクルーティングサービス。登録者の多くが、年収500万円以上かつポテンシャル層として注目される人材で構成されています。デザイン性の高い管理画面と、カジュアルで共感重視のスカウト文が特徴です。

Eight Career Design(エイトキャリアデザイン)

名刺管理アプリ「Eight」と連携し、名刺情報から転職潜在層にアプローチするユニークなサービス。企業名・役職が明確なハイクラス層に対して、ターゲティング精度の高いアプローチが可能です。

LinkedIn(リンクトイン)

グローバルでの採用に強みを持つSNS型プラットフォーム。日本国内でもエンジニアや経営企画、マーケティングなどのハイクラス・グローバル人材の採用に利用され始めています。英語対応が必要なポジションや外資系企業に適しています。

成功事例に見る媒体選定の考え方

たとえば、Web系スタートアップ企業では「Findy×Forkwell」の併用で即戦力エンジニアの採用に成功した例があります。一方、大手IT企業では「BIZREACH+LinkedIn」を活用して、国内外からマネジメント経験者を集めた事例も報告されています。

このように、1社に絞るのではなく、目的やポジションごとに複数の媒体を併用することで、母集団の質と量を両立させる戦略も有効です。

新卒採用向けダイレクトリクルーティングサービス一覧

近年、新卒採用市場にもダイレクトリクルーティングの波が押し寄せています。学生の就職活動スタイルが多様化する中で、「自社に合う学生」と直接つながる手段として、多くの企業がスカウト型サービスを導入しています。

この章では、新卒採用に特化したダイレクトリクルーティングサービスを、特徴や強みごとに紹介します。

登録数・認知度が高い王道サービス

OfferBox(オファーボックス)

新卒スカウト市場における最大手の一つ。登録学生数は年々増加しており、全国の国公立・私立大学から多様な学生が集まっています。企業はプロフィールを閲覧してオファーを送る仕組みで、自己PRや適性検査のデータも確認可能。幅広い学生層と出会いたい企業に適しています。

dodaキャンパス

ベネッセグループが提供するスカウトサービス。教育機関との連携や、キャリアサポート機能が充実しており、真面目で地に足のついた学生が多いのが特徴。文系・理系問わずバランスよく登録があるため、初めて新卒スカウトを導入する企業にもおすすめです。

キミスカ

ポテンシャル採用を重視した企業に人気のサービス。学生側が自己分析・性格診断結果をもとにプロフィールを作成する仕組みで、企業はパーソナリティを重視したスカウトが可能です。「相性」や「価値観の一致」を大切にしたい企業に向いています。

理系・エンジニア学生に強いサービス

LabBase(ラボベース)

理系学生・研究職志望の学生に特化したスカウトサービス。大学・研究室単位での登録が多く、修士・博士課程の学生も多く含まれるのが特徴。技術職や開発職の採用ニーズが高い企業にとっては、極めて有力なチャネルです。

TECH OFFER(テックオファー)

エンジニア系学生向けのサービスで、工学・情報系学部の学生が多く登録。学生はスキルや関心テーマに応じてマッチングされるため、IT企業や製造業の開発部門などにおすすめ。アルゴリズムによる自動マッチング精度の高さも魅力です。

paiza新卒

プログラミングスキルをもとに採用マッチングを行う、エンジニア特化型の新卒スカウトサービス。コーディングテストを受けた学生のスコアに基づき、スキルレベルを定量的に判断できます。技術レベルの担保を重視する企業に適しています。

ベンチャー志向・カルチャーフィット重視の学生に強いサービス

CheerCareer(チアキャリア)

成長企業やスタートアップとのマッチングに強みを持つスカウトサービス。企業のストーリーや社員インタビューを通じて文化や想いを伝えることができ、「想いに共感した学生」が集まりやすい仕組みです。ミッション共感型採用をしたい企業におすすめです。

Matcher(マッチャー)

「OB・OG訪問から始まる就職活動」をコンセプトにしたサービス。企業と学生が面談を通じて相互理解を深めるスタイルで、応募前から信頼関係を築ける点が特徴です。カジュアルな面談文化を社内に根付かせたい企業に向いています。

新卒採用成功のポイントと事例

スカウト型新卒採用で成果を出している企業には、以下のような共通点があります:

- 学生のプロフィールを丁寧に読み込み、パーソナライズされたスカウト文を送っている

- 企業の魅力を伝える独自のピッチ資料やストーリー記事を用意している

- 面談では一方通行にならず、学生の志向性を深掘りする双方向の会話を重視している

たとえば、あるIT企業では「LabBase」で理系修士学生を採用する際に、研究内容に共感したエンジニア社員が同席し、技術の話で盛り上がる面談設計を実施。その結果、学生の志望度が急上昇し、競合よりも早く内定承諾に結びついたというケースがあります。

ダイレクトリクルーティングの費用と料金体系

ダイレクトリクルーティングを導入するうえで気になるのが「費用感」と「料金体系の違い」です。一般的な求人広告や人材紹介と比較してどうなのか、どんな課金モデルがあるのかを知ることは、媒体選定の大きな判断材料になります。

代表的な料金体系の種類

ダイレクトリクルーティングサービスには、主に以下の3つの課金モデルがあります。

定額制(サブスクリプション型)

月額固定費を支払って、一定の機能やスカウト通数を利用できるモデルです。

- 特徴:スカウト数や人数に上限があることも多いが、予算を立てやすい

- 向いている企業:継続的に母集団形成をしたい企業、採用人数がある程度読める企業

- 代表的なサービス:Forkwell、Findy、Green、Offersなど

成功報酬型

候補者が入社して初めて費用が発生する成果報酬型モデルです。

- 特徴:初期費用が抑えられるが、採用1件あたりの単価は比較的高め

- 向いている企業:採用計画が流動的な企業や、まずは試してみたい企業

- 代表的なサービス:BIZREACH、LinkedIn(一部プラン)、一部のエージェント併用型媒体

スカウト単位課金(従量課金型)

送信するスカウトメールの件数に応じて課金されるモデルです。

- 特徴:成果が出なければコストを抑えられるが、活用度合いに応じて変動

- 向いている企業:必要な時期だけ活用したい、ピンポイントで採用したい企業

- 代表的なサービス:YOUTRUST、Eight Career Design など

サービス別の費用イメージ(目安)

| サービス名 | 課金タイプ | 費用目安(月額または成果) |

|---|---|---|

| Forkwell | 定額制 | 月10万〜30万円前後 |

| BIZREACH | 成功報酬型 | 年収の15〜20%が目安 |

| doda ダイレクト | 定額制+オプション | 月10万〜40万円(通数に応じて) |

| OfferBox(新卒) | 定額制 | 年間プラン制(30万〜100万円以上) |

| LabBase(理系新卒) | 定額制 | 年間契約型(規模によって変動) |

| Green | 定額+成果報酬プラン併用可 | 月額+採用時20〜30万円の成功報酬など |

※上記はあくまで目安であり、契約条件・導入企業の規模・時期によって異なる場合があります。

費用対効果の考え方

単純な「料金の安さ」だけでなく、費用対効果(コストパフォーマンス)で考えることが重要です。

たとえば、

- 1通500円でスカウトが送れるが、返信率が5%

- 1通1,000円でスカウトが送れるが、返信率が20%

この場合、面談までのコストは後者のほうが低くなることもあります。また、面談後の内定率や定着率といった“質”の指標も含めて評価する必要があります。

予算に応じた選び方のポイント

予算が限られている場合

- 無料トライアルや成果報酬型のサービスから始めてみる

- 一人あたりの採用コストが読める定額制を選ぶ

- 副業や業務委託にも活用できる柔軟なサービス(例:YOUTRUST)を検討

採用人数が多い場合

- 母集団形成に強い定額制のスカウトサービスを併用

- 複数媒体でABテストを行い、返信率・歩留まりを定量的に検証

- 媒体管理やスカウト配信を外注することで工数削減も図れる

料金体系は、採用のスピード・質・社内リソースによって「合う・合わない」が明確に分かれるポイントです。しっかり比較した上で、戦略的に選定・導入することが大切です。

ダイレクトリクルーティングの運用と業務フロー

ダイレクトリクルーティングを効果的に活用するためには、媒体選定だけでなく、社内での運用体制の構築と業務設計が重要になります。ここでは、導入から実行までの具体的なフローと、日々の運用に必要な業務内容について解説します。

基本的な運用フロー

- 採用要件の整理・ターゲット設定

- 採用したい人物像(ペルソナ)を明確にする

- 必要なスキルや経験、カルチャーフィットの条件を定義する

- スカウト媒体の選定・初期設定

- 求人内容の登録、テンプレート作成

- タレントプールの構築、アカウントの役割分担を決定

- 候補者の検索・リストアップ

- ターゲット条件に合う人材を検索・抽出

- 優先順位をつけてアプローチ対象を決定

- スカウトメール作成・送信

- パーソナライズされた文面を作成し、配信

- 配信時間や件名の工夫で開封率向上を図る

- 返信確認・面談調整

- 候補者の返信に応じて面談日程を調整

- 社内の面談担当アサインや、ピッチ資料の準備を行う

- カジュアル面談・選考実施

- 面談では一方的な説明ではなく、相手の志向性も深掘り

- 面談後は選考への進捗管理やフィードバックの収集も行う

- 振り返りと改善(PDCA)

- スカウト通数・返信率・面談化率などを定期的に確認

- スカウト文の改善や、配信時間の見直しを行う

運用に必要な業務と時間の目安

媒体によって差はありますが、一般的には以下のような時間感で業務が発生します。

| 業務 | 所要時間(週あたり) | 補足 |

|---|---|---|

| ターゲットリスト作成 | 約2〜4時間 | ターゲット層の条件設定・抽出作業 |

| スカウト文作成・送信 | 約4〜6時間 | 1日10〜20通送る場合を想定 |

| 面談調整・実施 | 約3〜5時間 | 社内の日程調整も含む |

| 運用振り返り・KPI確認 | 約1〜2時間 | 月次で分析する企業も多い |

スカウトの運用は、地道で細かな業務の積み重ねが成果に直結します。そのため、専任担当者をつけるか、または運用代行やツールを活用することで、リソースの最適化を図る企業も増えています。

効果を高めるための運用ノウハウ

スカウト文はテンプレに頼りすぎない

候補者の経歴や発信内容に対する“具体的な言及”があると、返信率が2〜3倍に伸びるケースもあります。相手のプロフィールを見たうえで、興味を持った理由を明確に伝える工夫が必要です。

面談は“採用”ではなく“対話”を意識する

カジュアル面談では、無理に選考を勧めるのではなく、候補者のキャリアや悩みに寄り添う姿勢が信頼感につながります。CTOや現場メンバーが登場することで、会社のリアルが伝わりやすくなります。

スカウト改善のPDCAを回す

スカウトの開封率・返信率・面談化率を毎月トラッキングし、媒体や文面を定期的に見直す体制があると、運用精度が高まります。スプレッドシートやATS(採用管理システム)との連携で、運用を仕組み化するのも効果的です。

「スカウトして終わり」ではなく、「出会いを“関係構築”に変える」ための継続的な運用こそが、ダイレクトリクルーティング成功のカギです。

成功を導くためのポイントとノウハウ

ダイレクトリクルーティングは、ただサービスを導入しただけでは成果につながりません。むしろ、“いかに候補者と信頼関係を築くか”が最重要ポイントになります。このセクションでは、実際の成功事例を交えながら、成果を出すためのノウハウを紹介します。

スカウト成功の鍵は「ペルソナ設計」と「メッセージの精度」

まず、成功する企業は例外なく「誰に声をかけるのか」を具体的に定義しています。これがいわゆる「ターゲットペルソナ」です。

- どんなスキルや経験を持っているのか

- どんな価値観やキャリア観を持っているのか

- どんな環境・働き方を求めているのか

これらをチームで言語化したうえで、スカウト文のトーンや話す内容までチューニングすることで、「自分のことをよく理解してくれている」と候補者に感じてもらえるメッセージが作れるようになります。

スカウト文作成のコツ

返信率が高いスカウト文には、以下のような共通点があります。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 件名 | 企業名+候補者の関心領域を示す(例:「UX志向の開発に共感しました|◯◯社 CTOより」) |

| 導入文 | なぜその人に声をかけたのか、共感ポイントを最初に書く |

| 本文 | ポジションの内容・技術スタック・組織の魅力をわかりやすく伝える |

| 結び | 「話を聞いてもらえませんか?」など、柔らかく次のアクションを促す |

また、GitHub・Qiita・noteなどでアウトプットしている候補者には、具体的な投稿に触れることで反応率が大きく上がります。

カジュアル面談の設計ポイント

面談は「選考」ではなく「相互理解の場」として設計することが重要です。以下のような工夫が、成功率を高めます。

- CTOや現場エンジニアの参加:開発環境やカルチャーを“リアルな言葉”で伝えられる

- ピッチ資料の活用:事業・チーム・技術スタックなどをビジュアルで共有できる

- 候補者の話を深掘る時間を確保:「どんなキャリアを描きたいか?」をしっかり聞く

「この企業は本当に自分を見てくれている」と感じた候補者は、内定後の辞退率も低くなる傾向があります。

成功事例①:現場巻き込み型でスカウト返信率が2倍に

あるSaaS企業では、エンジニア採用に「Offers」と「Forkwell」を活用。人事だけでなく現場エンジニアもスカウト文の作成に関わり、「なぜこの人に声をかけたか」をエンジニア視点で言語化することで、返信率が15%から30%超に向上しました。

さらに、カジュアル面談の段階でCTOやテックリードが必ず登場し、候補者が関心を持つ技術テーマで盛り上がる工夫をしたことで、面談→選考→内定承諾の歩留まりが大きく改善しました。

成功事例②:ポテンシャル採用を支えるカルチャー発信

別の成長中スタートアップでは、Wantedlyを中心に学生や若手層へのスカウトを展開。ブログやSNSでの採用広報とスカウト文を連携させ、「共感→会う→選考」の導線を確立しました。

結果、採用に至った候補者の8割が「カジュアル面談前に企業ストーリーを読んでいた」と回答。自社の価値観や人間関係の魅力を“発信し続けること”が、最初のスカウト段階から候補者との信頼関係を構築する鍵になっていました。

採用成功のためのまとめ

| フェーズ | 成功のポイント |

|---|---|

| スカウト前 | ペルソナ設計/媒体の使い分け |

| スカウト送信 | パーソナライズされた文面/具体的な言及 |

| 面談設計 | 相互理解を重視した構成/現場メンバーの参加 |

| 運用改善 | KPIのモニタリング/チームでのフィードバック |

ここまでの工夫を積み重ねることで、スカウト返信率や面談化率、内定承諾率を着実に高めていくことが可能です。

ダイレクトリクルーティングの最新トレンドと今後の展望

ダイレクトリクルーティングは、ここ数年で一気に一般化した採用手法ですが、2025年現在も進化を続けています。この章では、現在のトレンドと今後の展望について整理し、これから導入・強化を検討している企業に向けたヒントをお届けします。

SNSとスカウトのハイブリッド化が進む

従来の「求人媒体に登録された人材にアプローチする」だけでなく、X(旧Twitter)やLinkedIn、noteなどのSNS経由でエンジニアやビジネス人材にスカウトを送る動きが加速しています。

特にエンジニアやクリエイターなど、“発信型人材”との相性が良いため、「LAPRAS SCOUT」や「YOUTRUST」など、SNS連携に強みを持つサービスが注目を集めています。

SNS上での発信内容をもとに価値観や専門領域を把握し、よりパーソナライズされたアプローチが可能になる点は、今後ますます重要な手法となるでしょう。

AIによるスカウト自動化・レコメンド強化

スカウト配信の効率化において、AIの活用も急速に広がっています。

すでに多くの媒体で以下のような機能が導入されています:

- 候補者の行動履歴からのレコメンド機能

- AIによるスカウト文の自動生成

- 開封率・返信率の最適送信タイミングの予測

今後は、さらにスカウト→面談設定→リマインド→進捗管理まで、一連の運用を自動化する動きが広がると予想されます。こうした“省力化”と“精度の両立”は、採用担当者の負担軽減と成功率向上の両面で注目されています。

ダイレクトリクルーティングの「戦略化」が求められる時代へ

「とりあえず導入してみる」ではなく、“戦略の一部として設計されるダイレクトリクルーティング”が主流になってきています。

- 採用ブランディング

- タレントプールの構築

- 候補者データのCRM化

- 社内との連携体制強化

これらを踏まえて、採用活動全体の流れの中でどこにダイレクトリクルーティングを組み込むかを考える必要があるのです。

この流れの中で、企業はより“採用マーケティング”の視点を持つことが求められています。

今後の展望|スカウトは「発信」と「信頼」の時代へ

これからのダイレクトリクルーティングでは、以下のような要素が重要になると考えられます。

- 企業の“中の人”による発信(ブログ・X・note)

- カジュアル面談の「双方向性」

- 選考要素ではなく“共感の設計”

- エンジニアなど専門職に対するリスペクトと理解

スカウトとは、単なる人材データへのアプローチではなく、「信頼の入り口を自ら作る行為」です。

この意識を持ち、丁寧に設計されたスカウト・面談・コミュニケーションを通じて、自社のファンをつくる姿勢がこれからの採用活動において差を生みます。

さいごに

ダイレクトリクルーティングは、ただ便利な採用手法ではなく、「企業と候補者が真に出会うための新しい文化」です。

これから導入を検討する企業も、すでに取り組んでいる企業も、ぜひ今回ご紹介したサービスや運用ノウハウをヒントに、“自社らしいスカウト戦略”を見つけてみてください。

正解はひとつではありません。

試行錯誤を重ねながら、信頼関係に基づいた採用のあり方を、ぜひ社内に根づかせていきましょう。

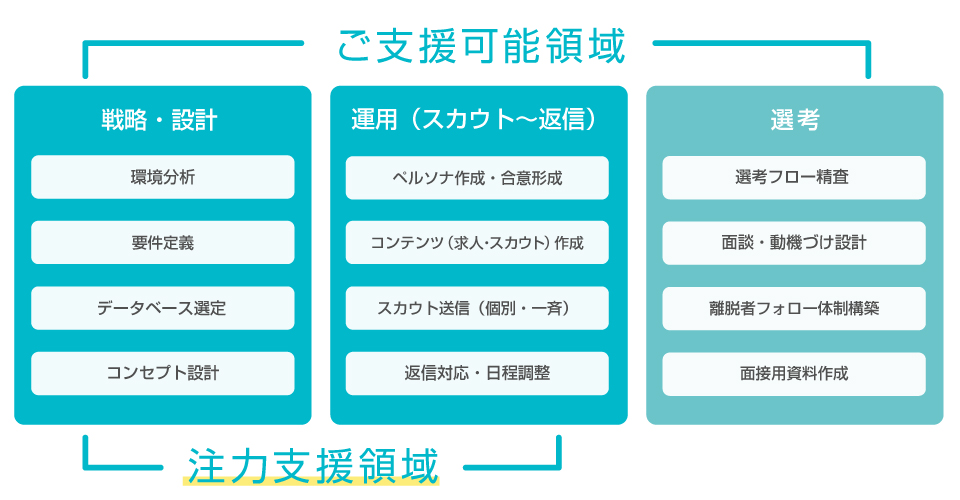

ダイレクトリクルーティングのお悩みをプロが解消!

「DMを送ってもぜんぜん返信がこない」

「スカウト送信など、作業工数がかかりすぎる」

「優秀な候補者とのつながりが途切れてしまう」

ダイレクトリクルーティングについて、こんなお悩みをお抱えの方は、お気軽にご相談ください。

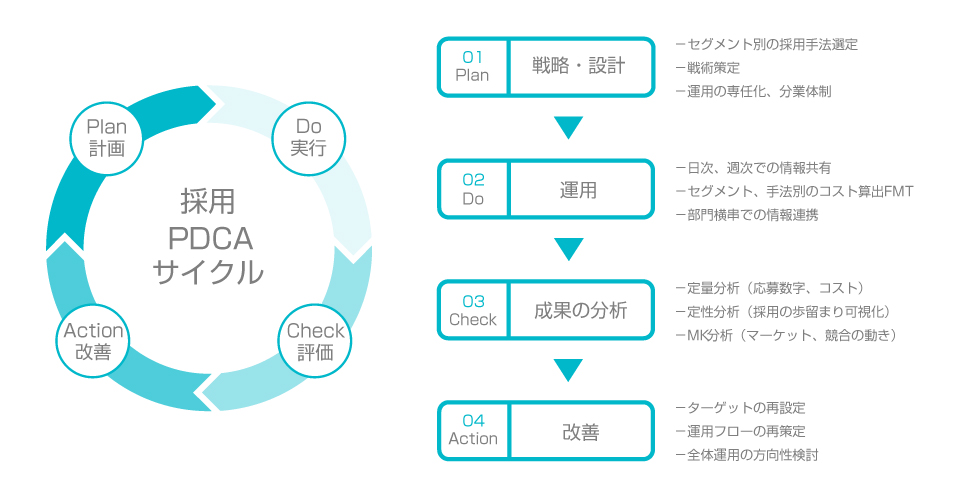

アクシアエージェンシーは、これらの課題を解決し、採用活動の効率化をサポート!専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案します。ぜひ、採用活動の成果を一緒に上げていきましょう!

アクシアエージェンシーの強み

- 1954年のグループ創業以来、幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績があります。

- スカウト運用だけでなく、全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポートを提供します。

- 応募数最大化を目指し、効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応で短期的な効果を実現します。

貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。専任のスタッフが迅速に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください!