求人広告を出しても思うように応募が集まらない、採用競争が激化して優秀な人材を確保しづらくなっている。そうした課題に直面している企業の間で、ダイレクトリクルーティングの導入が進んでいます。

従来のように応募を“待つ”のではなく、企業自らが候補者にアプローチする「攻めの採用」へとシフトすることで、これまで接点を持てなかった人材との出会いを実現できます。特に最近では、転職市場に出る前にスカウトを受けて次のキャリアを決めるという動きが活発化しており、潜在層へのアプローチが採用成功のカギを握るようになっています。

一方で、実際に運用してみると「想像以上に負荷がかかる」「期待したほど効果が出ない」といった悩みも多く聞かれます。

本記事では、ダイレクトリクルーティングにおいて多くの企業が直面しやすい課題と、その具体的な解決策について、実例を交えながら解説していきます。

ダイレクトリクルーティングとは?特徴と注目される背景

「待ち」から「攻め」へ。変化する採用スタイル

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者に直接スカウトを送り、自社への興味を促す「攻めの採用」手法です。従来のように求人広告を出して応募を“待つ”のではなく、企業側から「ぜひ話を聞いてみませんか?」とアプローチしていくスタイルが特徴です。

ビズリーチ、doda、Green、リクナビダイレクトスカウトなどの中途採用向けサービスをはじめ、新卒ではOfferBoxやキミスカなどの活用も広がっています。

注目が集まる背景には“採用の難化”が

ダイレクトリクルーティングが注目される背景には、採用市場の変化があります。

- 求人数の増加により、企業間の人材獲得競争が激化している

- 候補者は複数の企業と並行して選考を進めている

- 優秀な人材ほど「転職市場に出る前にスカウトで決まる」傾向が強まっている

こうした状況の中で、採用成功のためには待つ姿勢から攻める姿勢への転換が求められているのです。

成果が出る企業と出ない企業、その違いは?

ダイレクトリクルーティングは、うまく活用できれば優秀な人材を効率よく採用できる手法ですが、実際には「うまくいっている企業」と「思うように成果が出ない企業」に分かれてしまうケースも少なくありません。

その違いは、リソースやツールだけではなく、「設計力」と「継続運用」にあります。

- 求める人物像が曖昧なままスカウトを送っていないか

- スカウト文面がテンプレートのままで終わっていないか

- データをもとに改善サイクルを回しているか

ほんの少しの工夫や見直しが、成果に大きく影響するのがダイレクトリクルーティングです。次章では、よくあるつまずきポイントを具体的に見ていきましょう。

ダイレクトリクルーティングでよくある4つの課題

せっかく「攻めの採用」にチャレンジしても、うまく成果につながらない…そんな声も少なくありません。ダイレクトリクルーティングには多くのメリットがある一方で、課題になりうるデメリットも存在します。

ここでは、実際の現場でよく見られる課題を4つご紹介します。

担当者に作業負担がかかり、リソース不足になる

ダイレクトリクルーティングは、求人広告のように掲載すれば終わりではありません。候補者を探し、ひとりひとりに合ったスカウト文面を考え、送付し、その後の対応まで行う必要があります。

手間がかかる分、丁寧に取り組めば効果が出る一方で、通常業務と並行して行うのは負担も大きく、「担当者のリソースが足りない」というのは代表的なデメリットとも言えるでしょう。

ターゲット設定・文面作成にスキルが求められる

「どんな人に声をかけるか」「その人にどんな言葉をかけるか」は、スカウト成功のカギです。ですが、これにはマーケティングや心理的な視点も必要で、経験が浅いと難しく感じることもあるでしょう。なんとなくで送ってしまうと、候補者に響かずスルーされる…という残念な結果になりがちです。

この「スカウトスキルの習得が必要」という点も、導入初期のハードルとして見られるデメリットのひとつです。

候補者からの反応が得られない場合がある

「一生懸命メッセージを送っても返信がない」そんな経験をした採用担当者は少なくありません。特に人気職種やハイレベルな人材ほど、他社からのスカウトも多く届いており、メッセージが埋もれてしまうリスクがあります。

返信が得られない状況が続くと、担当者の業務負荷が増すだけでなく、運用全体のモチベーション低下にもつながります。

採用成功まで長い時間がかかりやすい

ダイレクトリクルーティングでは、「スカウト → 興味喚起 → 面談 → 選考」というプロセスを踏むことが多く、従来の応募型に比べて採用までのリードタイムが長くなりがちです。

中には「まずはカジュアル面談だけ…」というスタンスの候補者も多いため、見極めやフォローの力も必要になります。

ダイレクトリクルーティングでつまずきがちな3つのポイント

思うように成果が出ないとき、その原因は“やり方そのもの”にあるかもしれません。ダイレクトリクルーティングは、やみくもに数を打っても成果につながりにくく、設計や運用のちょっとしたズレが結果を大きく左右します。

ここでは、企業がつまずきがちなポイントを3つに絞って整理します。「やっているつもり」になっていないか、ぜひチェックしてみてください。

ターゲットやペルソナの設計があいまい

「なんとなく良さそうな人に送っている」という状態では、スカウトが候補者に刺さりません。求める人物像やペルソナを明確にしないまま進めてしまうと、ターゲットがぶれてミスマッチにつながりやすくなります。

事前に「どんな人物を採用したいのか」「その人はどんな情報に心を動かされるのか」を整理しておくことがとても大切です。

テンプレート頼みのスカウト文面

忙しさから、毎回同じようなテンプレートメッセージを送っていませんか?「どこかで見たような文章だな」と感じられてしまうと、候補者の心には響きにくく、開封すらされないことも。

ひとりひとりに合わせた文面づくりが大切ですが、それには手間もかかり、継続が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

振り返り・改善ができていない

「何通送ったか」「どんなメッセージが効果的だったか」などを振り返らずに続けていると、改善の糸口が見つかりません。せっかくダイレクトリクルーティングに取り組んでも、やりっぱなしの状態では、効果が出にくく、成果にもつながらない状況が続いてしまいます。

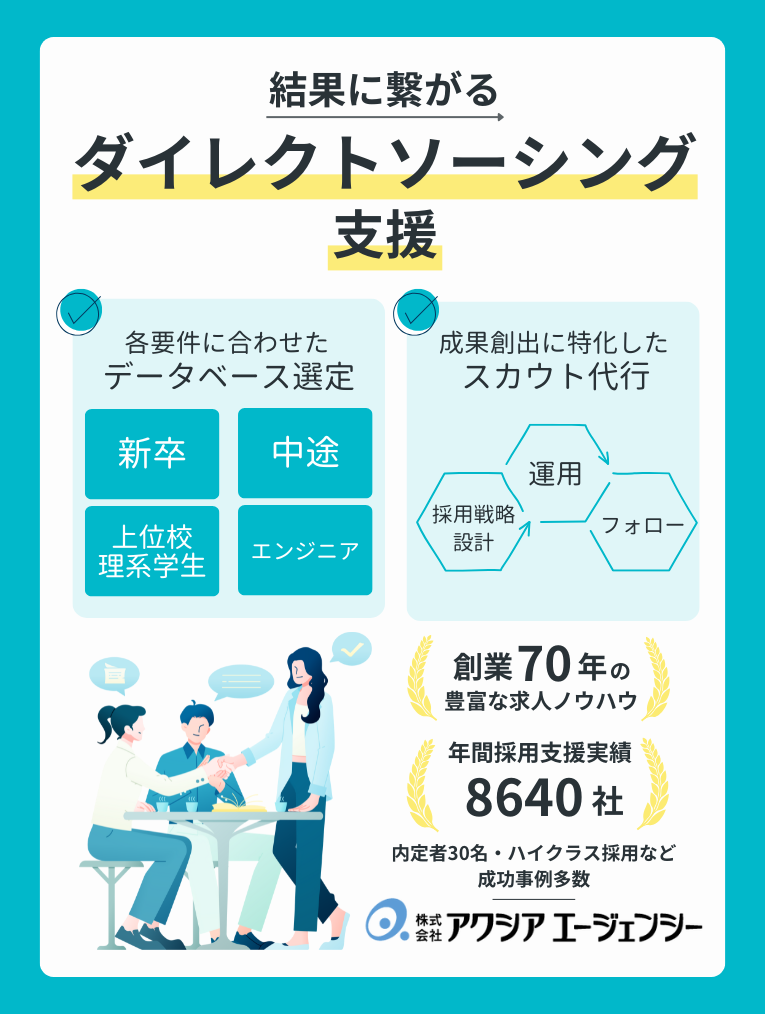

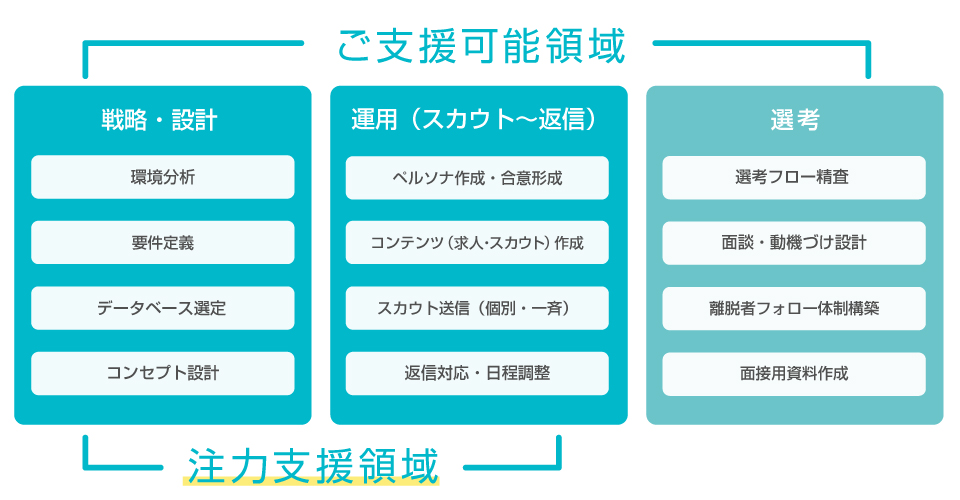

アクシアエージェンシーでは、ダイレクトリクルーティングの運用に関する課題を解決し、採用活動の効率化をサポートします。専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

アクシアエージェンシーのダイレクトソーシング支援の特徴

- 幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績あり

- 全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポート

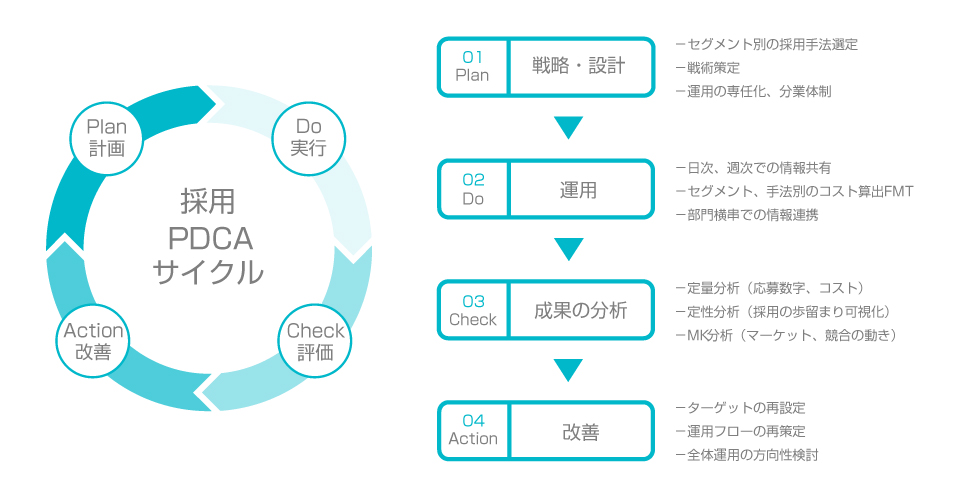

- 効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応

課題を上回るメリットも。ダイレクトリクルーティングに取り組むべき理由

ここまで、ダイレクトリクルーティングでつまずきやすいポイントを見てきましたが、それでもなお、多くの企業がこの手法に取り組むのには理由があります。確かに、運用には工数やノウハウが求められますが、それ以上に得られる成果やメリットが大きいのが、ダイレクトリクルーティングの特長です。

ここからは、実際に企業が感じているメリットを整理し、「なぜ今あらためて“攻めの採用”に取り組むべきなのか」を明らかにしていきます。

優秀な人材は“転職市場に出る前”に転職を決めている

いま、特にハイスキルな人材ほど「転職サイトに登録する前にオファーで決まる」という流れが強まっています。

採用成功のカギは、「いい人が現れるのを待つ」のではなく、「動く前に声をかける」こと。だからこそ、攻めの採用であるダイレクトリクルーティングは、有効な手段と言えるのです。

求人広告の効果が落ち、コストだけが増えている

求人広告は掲載すれば必ず効果が出る時代ではなくなってきました。応募数が減り、コストだけがかさむ…そんな課題を抱える企業も多いのではないでしょうか。

一方で、ダイレクトリクルーティングは「狙った人材に直接アプローチできる」ため、費用対効果の面でもメリットがあります。

マッチ度の高い採用が実現しやすい

ダイレクトリクルーティングでは、企業が自らターゲットを選び、候補者を直接スクリーニングできるため、スキルや経験だけでなく、価値観や企業文化への適合性まで考慮したアプローチが可能です。

結果として、入社後のギャップやミスマッチが起こりにくく、長期的に活躍してくれる人材を確保しやすくなります。自社に合う人材をしっかり見極めながら採用を進められるのも、ダイレクトリクルーティングの大きな魅力です。

ダイレクトリクルーティングの課題を乗り越える5つの対策

ここからは、よくある課題に対して具体的にどう向き合えばよいのか、効果的な対策をご紹介します。

現状の可視化とKPIの設定から始める

成果を出すためには、「どこに課題があるのか」を正確に把握することが不可欠です。

まず取り組みたいのは、現状のスカウト運用の“見える化”。スカウト送信数、開封率、返信率、面談化率、内定率など、主要なプロセスごとの数値を洗い出し、ボトルネックを特定します。たとえば、開封率が低ければ件名や送信タイミングの見直し、返信率が低ければ文面やターゲティングに課題があるかもしれません。

数字をもとに検証と改善を繰り返すことで、場当たり的な運用から、PDCAサイクルのある“戦略的採用”に移行できます。

加えて、改善の指標となるKPI(Key Performance Indicator)を設けておくことで、チーム内で目線を揃えやすくなり、運用の精度やモチベーションの維持にもつながります。まずは「何がうまくいっていないのか」を明確にするところから、施策の改善は始まります。

社内体制の見直しと役割分担

ダイレクトリクルーティングは、採用担当者が「ひとりで完結」できる業務ではありません。

ターゲットの選定、スカウト文面の作成、進捗管理、データの集計・分析など、多岐にわたるタスクを並行して進める必要があり、属人化しやすいのが実情です。

特に担当者が日々の業務と兼任している場合、「スカウトを送る時間がない」「候補者の対応が後回しになる」といった課題が起こりがちです。

これを防ぐためには、社内の体制やリソースを見直し、業務を明確に分担することが不可欠です。

- スカウト対象の選定は人事企画が担当

- 文面作成は広報チームと連携

- 送信・返信管理は専任アシスタントが実施

といったように、それぞれの強みを活かして役割分担することで、工数を抑えながらクオリティを担保できます。

また、外部パートナーやツールの活用によって、スカウト対象のリストアップやメッセージ作成を効率化する手段もあります。“人で回す”から“仕組みで回す”運用にシフトすることが、成果を安定的に出すための鍵になります。

AIスカウトを活用し効率的な採用活動に

スカウト文面を毎回ゼロから作成するのは時間と労力がかかります。一方で、テンプレートに頼りすぎると候補者に響かず、成果に結びつかないという課題もあります。こうしたジレンマを解消する手段として注目されているのが、「AIスカウト」です。

たとえば、「AI Insight Lab」では、求人情報と候補者のレジュメをもとに、個別最適化されたスカウトメッセージを自動生成します。

人材サービス企業(従業員数200名規模)が営業職の採用に導入した事例では、返信率が4.2%から8.3%へと約2倍に向上しました。「自分に向けた内容だ」と受け取られることで、候補者の反応が確実に変化しています。

スカウトの質と効率を同時に高める

AIの活用によって、スカウト業務の効率化だけでなく、成果の最大化も実現可能です。

- 候補者のスキルや経歴に応じたメッセージを自動生成

- 作成工数の削減による業務負担の軽減

- 採用スピードの向上とタイミングを逃さないアプローチ

これまでスカウト業務の運用や成果に課題を感じていた企業にとって、AIスカウトは生産性と反応率の双方を高める実用的な打ち手となり得ます。

AIでスカウトの開封率・返信率を最大化

求人情報と求職者レジュメを掛け合わせ、AIが最適なスカウト文面を自動生成。対象者ごとのカスタマイズにより「自分宛」と感じさせ、開封率・返信率が飛躍的に向上。dodaやGreen、リクナビなど主要データベースに対応し、あらゆる採用戦略に柔軟に活用可能です。

料金

個別スカウト100通あたり10万円~

採用ブランディングを強化して“この企業で働きたい”を引き出す

ダイレクトリクルーティングでは、候補者に対して企業の魅力を“直接伝える力”が問われます。

そのため、求人条件だけでなく、「どんな職場で」「どんな人と」「どんな価値観で」働けるのかといった企業の個性やカルチャーを発信する姿勢が、スカウト成功のカギを握ります。

SNSやオウンドメディアを活用した“リアル”な発信

最近では、採用専用のInstagramやX(旧Twitter)、社員インタビューを載せた採用ブログなどを通じて、「働く人のリアルな姿」を発信する企業が増えています。

- 若手社員の1日を紹介するストーリー投稿

- チームの雰囲気を感じられるイベントレポート

- 経営者の考えを伝えるnote記事

こうしたコンテンツは、候補者にとっての“安心材料”になり、「この会社の話を聞いてみたいな」と思ってもらう第一歩になります。

社員を“アンバサダー”として活用する動きも

社員が自らSNSで会社の雰囲気を発信する動きも注目されています。誰かからの一方的な発信ではなく、「実際に働く人の声」として伝わることで、候補者の共感や信頼感を得やすくなります。

採用ブランディングは、企業の認知度を高めるだけでなく、スカウトメールの開封率や返信率にも大きな影響を与える重要な要素です。日々の発信をコツコツと積み上げていくことで、候補者からの第一印象は大きく変わります。

候補者との“長期的な関係構築”が採用成功のカギ

ダイレクトリクルーティングは、アプローチしてすぐに応募・選考につながるとは限りません。特に「今すぐ転職したいわけではないけれど、良い話があれば聞いてみたい」という“潜在層”との接点が多くなるからこそ、長期的に信頼関係を築く姿勢が重要になります。

タレントプールを活用して“未来の候補者”とつながる

アプローチしたものの、すぐに反応がなかった候補者の中にも、将来的に転職を検討するタイミングが訪れることはよくあります。

そのタイミングを逃さずアプローチするためには、候補者の情報をタレントプールとして管理し、定期的に情報を届け続ける工夫が欠かせません。

ニュースレターやブログで自然な接点を

「最近こんな事業を始めました」「社員インタビューを公開しました」などの企業ニュースを、月1回程度で送るニュースレターとして届けるのも効果的です。採用に直結しない情報でも、候補者が「この会社、気になるな」と思えるきっかけになります。

また、ブログやnote、SNSなどで継続的に発信を行い、“何となく気になる存在”として記憶に残っておくことも、将来の応募や転職相談につながる大事な一歩です。

カジュアル面談で関係づくりを

いきなり「選考に進んでください」ではなく、「一度ざっくばらんにお話ししませんか?」というカジュアル面談の提案もおすすめです。候補者が安心して話せる場をつくることで、企業への理解も深まり、選考へのモチベーションも高まります。

まとめ

ダイレクトリクルーティングは、ただ始めるだけで成果が出る施策ではありません。

「設計力」(誰に・どんなメッセージを・どう届けるか)と、「継続運用」(改善しながら続ける力)の両方が求められます。

特に、工数やスキル不足、反応の低さといった課題には、「AIスカウト」のようなテクノロジーの力を借りることで、大きな改善が見込めます。「人がやるべきこと」と「AIに任せられること」をうまく分けながら、ダイレクトリクルーティングを、効率的に・効果的に進めていきましょう。

ダイレクトリクルーティングのお悩みをプロが解消!

「DMを送ってもぜんぜん返信がこない」

「スカウト送信など、作業工数がかかりすぎる」

「優秀な候補者とのつながりが途切れてしまう」

ダイレクトリクルーティングについて、こんなお悩みをお抱えの方は、お気軽にご相談ください。

アクシアエージェンシーは、これらの課題を解決し、採用活動の効率化をサポート!専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案します。ぜひ、採用活動の成果を一緒に上げていきましょう!

アクシアエージェンシーの強み

- 1954年のグループ創業以来、幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績があります。

- スカウト運用だけでなく、全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポートを提供します。

- 応募数最大化を目指し、効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応で短期的な効果を実現します。

貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。専任のスタッフが迅速に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください!

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。