企業が求める優秀な人材を採用する方法は年々多様化しており、企業のニーズに応じた採用手法が次々と登場しています。その中でも、近年急速に注目を集めている手法の一つが「ダイレクトリクルーティング(Direct Recruiting)」です。この手法は、企業が求人広告や人材紹介会社を通さずに、オンラインプラットフォームを通じて直接候補者にアプローチし、採用活動を進める方法です。特に、IT業界やスタートアップ企業においては、求める人材を効率的に見つけ出し、迅速に採用を進めるための有力な手段として積極的に活用されています。

本記事では、ダイレクトリクルーティングのメリットとデメリットについて、さまざまな観点から徹底的に比較し、この手法がどのような企業に適しているのか、また、どのように活用すれば最大の効果を発揮できるのかについて詳しく解説していきます。特に、IT業界やテクノロジー関連企業、またはスタートアップ企業など、成長が早く、競争の激しい業界でダイレクトリクルーティングがどのように活用されているか、事例を交えながらお伝えします。

「ダイレクトソーシング」の市場規模

ダイレクトソーシングが注目される背景

最近、「中途採用の手法が多様化してきている」と思うことはありませんか?広告媒体(メディア)や人材紹介(斡旋)の他にも、「ダイレクトソーシング」「SNS」「動画」「採用HP(LP)」「リファラル採用」など、中途採用市場では様々な採用手法が乱立しています。

中でも注目されているのがダイレクトソーシングです。なぜなら、短期的に攻めの採用を、企業の知名度にかかわらず行えるためです。

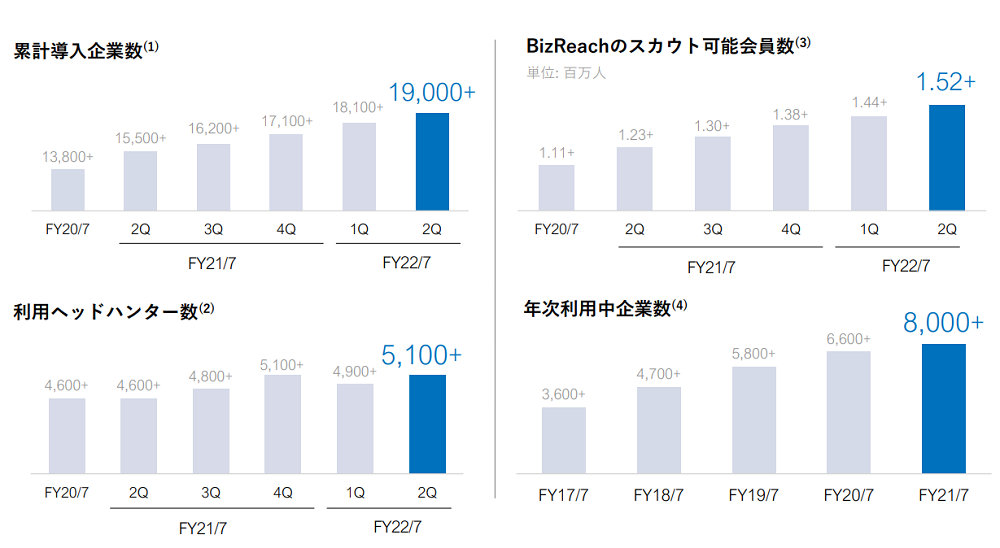

利用企業数、利用者数の増加・認知度の向上

ダイレクトソーシングの代表的なサービス「ビズリーチ」を運営する株式会社ビズリーチの親会社である株式会社ビジョナルの「事業計画及び成長可能性に関する説明資料」では、以下のように説明しています。

出典:株式会社ビジョナル 2022年7月期第2四半期 決算説明資料

上記の通り、ビズリーチを利用する企業数・会員数ともに増え続けていることから、ダイレクトソーシングは採用活動を行う企業や転職活動を行う求職者からの認知度が高くなっていると言えます。

なぜ認知度が向上しているのか?

では、なぜそれほどに利用企業数・利用会員数ともに増加しているのでしょうか?

そこには日本の人材市場の状況が大きく関わっています。現在の日本では労働力人口の減少や売り手市場が続いており、結果的に採用企業側での採用競争が激化しています。

そのため、採用企業側は「誰よりも早く優秀な人材に自社に興味を持ってもらいたい」と考え、求職者側は「良い条件があれば話を聞いてみたい」と考えており、それぞれのニーズがダイレクトソーシングにマッチしていることが、利用企業数・利用会員数増加の要因だと言えます。

採用競争が激化し、求人掲載件数は増加

前述の採用競争の激化が見られるため、媒体における求人掲載件数が大きく増加しています。そのため、今まで通り「媒体で転職意思のある人材にアピールする」だけでは、欲しい人材に自社の求人が届かない可能性が非常に高くなっています。

参考:リクナビNEXT 月別掲載件数推移

つまり、今までと同じ待ちの採用では「転職に対する緊急度の高い人材」に「求人が届きにくい」状況となります。そのため、攻めの採用で、「企業側から求職者へ直接アプローチ」していくことが重要となります。

また、採用企業の知名度にかかわらず優秀な人材に直接求人を届けることができることも、ダイレクトソーシングが注目されている要因の一つと言えます。

ダイレクトリクルーティングとは?

ダイレクトソーシングとダイレクトリクルーティングの違い

ダイレクトソーシングと同様に耳にする言葉として、ダイレクトリクルーティングがあります。まずは、ダイレクト“ソーシング”とダイレクト“リクルーティング”の違いから説明します。

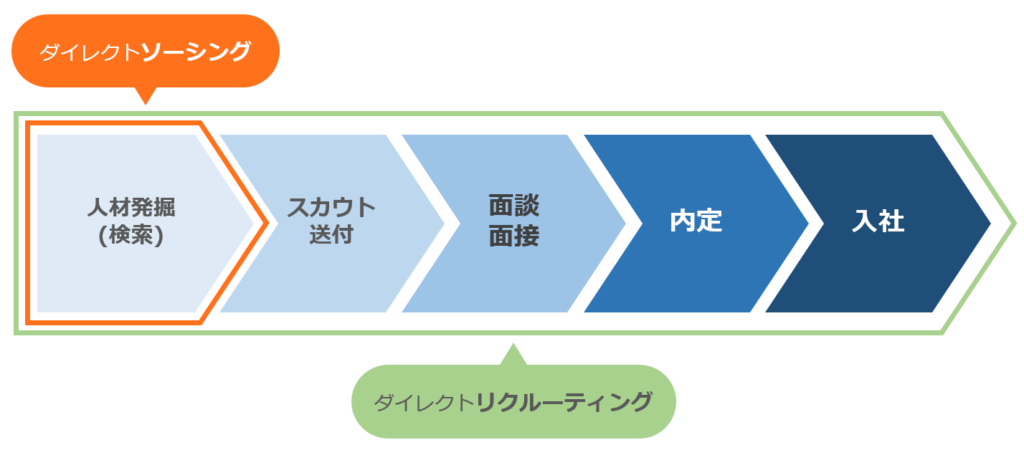

ダイレクトソーシング とは?

ダイレクト採用におけるプロセス(※)の入り口となる「人材発掘(検索)」の部分を指します。

※プロセス:「人材発掘(検索)」⇒「スカウト送付」⇒「面談・面接」⇒「内定」⇒「入社」

ダイレクトリクルーティング とは?

ダイレクト採用のプロセス全体のことを指します。

上記のように「プロセス全体」なのか「プロセスの一部分」なのか、という違いがあります。しかしながら、厳密な使い分けはされておらず、ほぼ同じ意味を持つ言葉として使われています。

※本ページでは、以降「ダイレクトソーシング(ダイレクトリクルーティング)」と表記します。

広告媒体(メディア)との違い

次に、広告媒体との違いについて解説します。

それぞれ応募数やコスト、工数にフォーカスして比較してみると、「直接スカウトを送信してアプローチできる」「原稿サイズの概念はなく、データベースの利用料が費用として発生する」「応募者数をコントロールできる」という点がリクナビNEXTなどの広告媒体(メディア)と異なります。

の比較表-1024x577.png)

また、ダイレクトソーシング(ダイレクトリクルーティング)は、「まだ転職意思は固まっていないが、とりあえず動いてみた」という転職意思が潜在化している求職者にもアプローチできます。

広告媒体を利用している求職者は自分から能動的に求人を探しているため、転職に対する「緊急度が高い」状態(顕在層)となります。しかし、ダイレクトソーシング(ダイレクトリクルーティング)を利用している求職者は、自分から求人を探さずに受動的にスカウトを待っているため、転職に対する「緊急度が低い」(潜在層)となります。

転職に対する緊急度が低い(潜在層)求職者に「誰よりも早くアプローチできる」ことが、ダイレクトソーシング(ダイレクトリクルーティング)の特徴です。

従来の採用手法との違い

ダイレクトリクルーティングの基本的な概念を理解することは、まずその魅力を把握するために非常に重要です。ダイレクトリクルーティングとは、企業が求人広告を出す、あるいは人材紹介会社に依頼するという従来の手法に頼らず、直接候補者にアプローチする採用手法のことを指します。これにより、企業は自社の求めるスキルセットや経験を持つ候補者に、より効率的にアクセスすることができます。

ピンポイント採用の強み

ダイレクトリクルーティングの一番の特徴は、企業が求人広告や紹介会社を介さずに、候補者と直接接触できる点です。これにより、企業は大量の応募者の中から選ばれた候補者にピンポイントでアプローチでき、非常に効率的に採用活動を進めることができます。例えば、特定の技術に特化したエンジニアや、特定の業界に精通したマーケティング担当者など、非常に限定的なスキルセットを持つ人材を採用する場合、ダイレクトリクルーティングは特に効果を発揮します。

候補者との直接的なやり取り

具体的なプロセスとしては、企業の採用担当者が候補者のプロフィールや職歴をオンラインプラットフォームで確認し、その情報に基づいて個別にメッセージを送ります。これは、従来の求人広告のように一度広く告知してから応募者を待つというプロセスとは大きく異なり、企業が積極的に自社に合った人材を選び、アプローチしていく形になります。その結果、候補者のエンゲージメントが非常に高まり、選考プロセスの中でのミスマッチが減少する傾向があります。

採用のパーソナライズ化

ダイレクトリクルーティングの魅力は、採用活動を「パーソナライズ」する点にもあります。求人広告や紹介会社を介さずに直接候補者とやり取りすることで、企業は自社のカルチャーやビジョンを候補者に直接伝えることができ、候補者側も自分がどのような企業で働くことになるのかを深く理解することができます。これにより、選考過程での不安を減らし、内定後の早期離職を防ぐことにも繋がります。

応募意欲の向上と採用率アップ

また、候補者とのやり取りを密に行うことができるため、採用担当者は候補者の希望や不安、疑問に対して即座に対応し、よりスムーズに採用を進めることができます。これにより、候補者の応募意欲を高め、採用率を上げることができる点も、ダイレクトリクルーティングの大きなメリットと言えるでしょう。

ツールの進化による精度向上

さらに、ダイレクトリクルーティングのツールやプラットフォームも非常に進化しています。LinkedInやWantedly、ビズリーチ、リクルートダイレクトスカウトなどのネットワーキングサイトやプラットフォームを通じて、企業は候補者のスキルや経験、職歴などを簡単に把握できるため、より精度の高いマッチングが可能です。また、これらのサービスでは、候補者自身がプロフィールや過去の実績を公開しているため、企業はその内容をもとに、候補者がどれだけ自社のニーズに合致しているかを瞬時に判断できます。

採用活動の新たなスタンダードへ

このように、ダイレクトリクルーティングは、単なる採用手法の一つにとどまらず、企業と候補者の双方にとってより魅力的な採用プロセスを提供するものです。企業は自社の文化や価値観を伝えるチャンスを得られ、候補者は自分のスキルや希望条件にマッチした企業と出会うことができ、双方にとってウィンウィンな結果を生むことが可能となります。

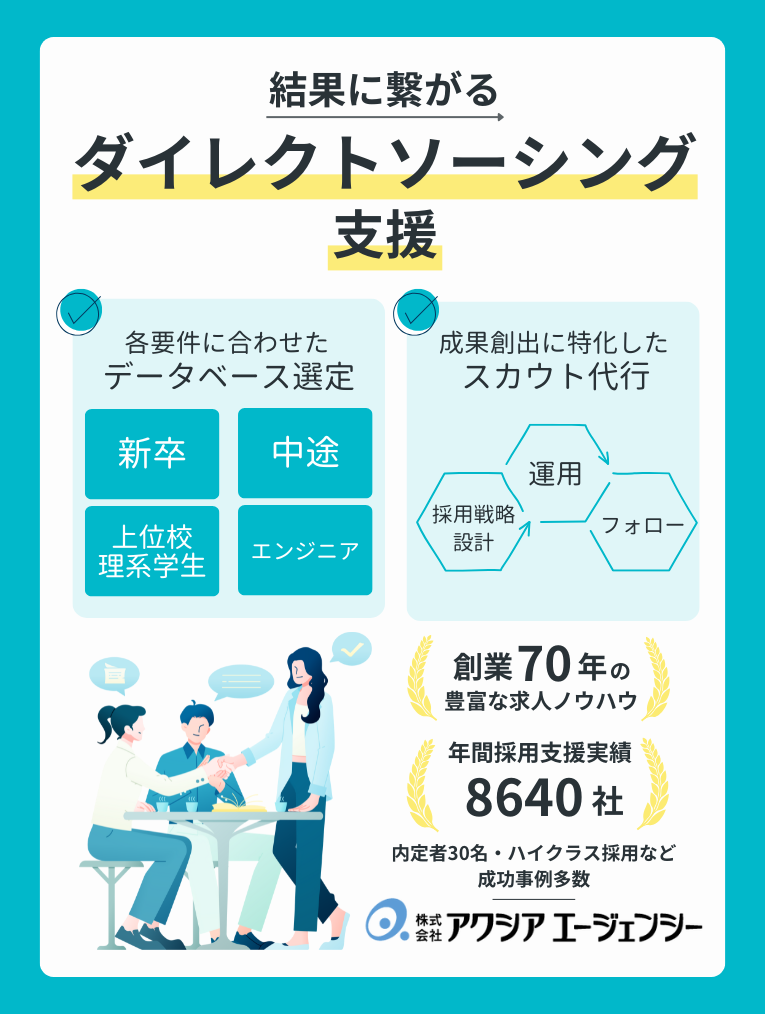

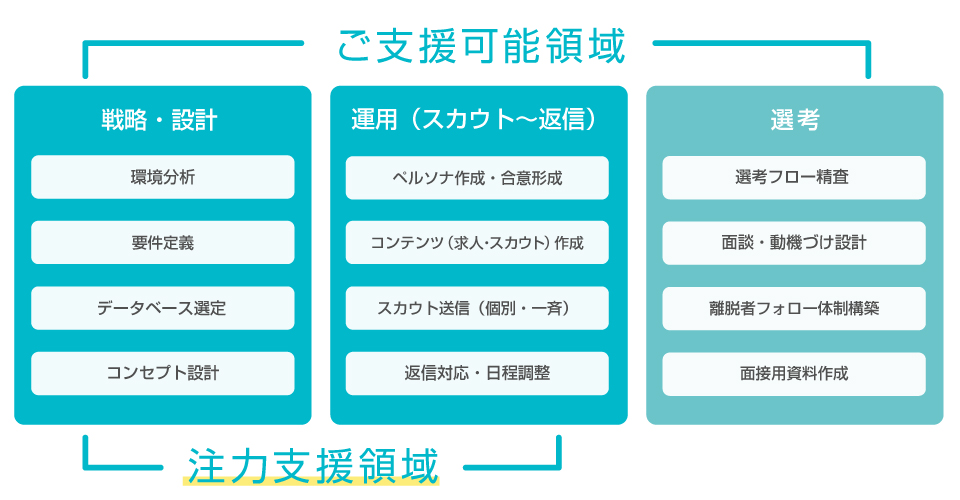

アクシアエージェンシーでは、ダイレクトリクルーティングの運用に関する課題を解決し、採用活動の効率化をサポートします。専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

アクシアエージェンシーのダイレクトソーシング支援の特徴

- 幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績あり

- 全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポート

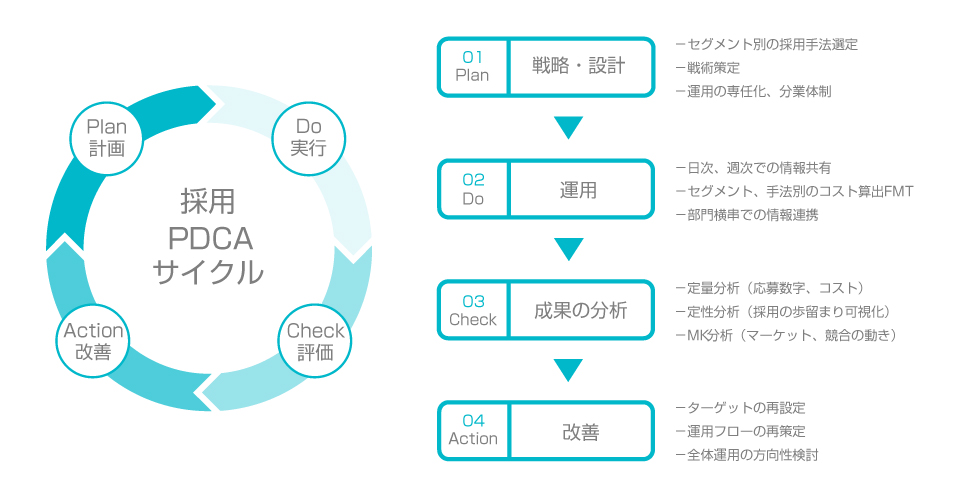

- 効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応

ダイレクトリクルーティングのメリット

ダイレクトリクルーティングの最大の特徴は、企業が求人広告や人材紹介を介さずに直接候補者にアプローチできる点です。これにより、より効率的かつコスト効果の高い採用活動が可能となりますが、そのメリットはそれだけにとどまりません。以下に、ダイレクトリクルーティングを利用する際の具体的なメリットをさらに詳しく見ていきましょう。

採用コストの大幅な削減

従来の採用手法では、求人広告や人材紹介会社を通じて候補者を募るため、広告費や手数料がかかります。例えば、求人広告を出すためには数十万円、時にはそれ以上のコストが必要となります。また、人材紹介会社を利用する場合、その手数料は採用した人材の年収の一定割合に基づいて決まるため、場合によっては数百万円を支払うことになります。

一方、ダイレクトリクルーティングでは、ビズリーチやDODAダイレクト、リクルートダイレクトスカウト、PAIZA、Greenなどのプラットフォームを活用することで、求人広告の掲載費用や人材紹介の手数料といった中間コストを削減することが可能です。これにより、採用活動における費用対効果が大幅に向上します。特に中小企業やスタートアップ企業では、リソースが限られていることが多いため、コスト削減は非常に重要なポイントとなります。

さらに、これらのサービスは広告掲載型のモデルを採用している場合が多いため、契約内容を柔軟に調整できることも大きなメリットです。企業の規模や採用ターゲットに応じて、最適な料金プランを選択することができます。

ターゲット層への精度高いアプローチ

ダイレクトリクルーティングのもう一つの大きな魅力は、企業が自社にとって必要なスキルや経験を持った候補者に、ピンポイントでアプローチできる点です。従来の求人広告では、求職者が求人情報を目にするまでにタイムラグが生じ、また、広く浅く人材を集めるためにスクリーニングに時間がかかります。

例えば、エンジニア職の採用では、GitHubやPAIZAなどのプラットフォームを活用することで、コードやプロジェクトの実績を元に直接候補者にアプローチできます。また、ビズリーチやGreenなどでは、求職者のスキルやキャリアに加え、希望条件や職務適性に基づいて精度高くマッチングを行うことができるため、ターゲットとなる候補者層に効率的にアプローチできる点が強みです。

これにより、求人広告に頼ることなく、特定の業界や職種において優秀な人材を積極的に発掘することができるのです。特に、難易度が高い専門職や技術職の採用においては、ダイレクトリクルーティングが非常に有効に機能します。

採用スピードの向上

ダイレクトリクルーティングを活用すると、採用活動のスピードを大幅に向上させることができます。従来の採用手法では、求人広告を出したり、人材紹介会社を通じて候補者を紹介してもらったりするため、選考プロセスが長引くことが一般的です。さらに、応募者からの返答を待つ必要もあるため、採用までに数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。

ダイレクトリクルーティングでは、企業が直接候補者にアプローチするため、応募の意思が固まり次第すぐに選考に進むことができます。たとえば、ビズリーチやDODAダイレクト、リクルートダイレクトスカウトなどは、企業側が候補者に直接メッセージを送る仕組みになっており、これにより候補者とのやり取りを迅速に行うことが可能です。

また、これらのプラットフォームは、候補者のスキルや経験に関する情報があらかじめ詳細に記載されているため、企業は予め選考基準に合致する候補者を選びやすく、選考プロセスの無駄を省くことができます。これにより、優秀な人材を素早く選定し、他社に先駆けて採用することが可能となり、採用競争を有利に進めることができます。

企業ブランドの向上と候補者とのエンゲージメント強化

ダイレクトリクルーティングは、単に採用活動を行うための手段にとどまらず、企業のブランド力を高める絶好の機会でもあります。企業が自ら直接候補者にアプローチすることで、企業のビジョンやカルチャーを積極的に伝えることができます。これにより、候補者は単なる「仕事」ではなく、企業の価値観や未来像に共感することができ、エンゲージメントが高まります。

例えば、GreenやWantedlyなどのプラットフォームでは、企業文化や働き方、ビジョンを詳細に伝えることができ、候補者がその企業に魅力を感じやすくなります。また、PAIZAなどのエンジニア向けのサービスでは、開発環境やプロジェクトの内容、チームの雰囲気を具体的に伝えることができ、より適合度の高いエンジニアを引き寄せることが可能です。

こうした企業との「直接的な接点」を通じて、候補者は自分の価値観に合った企業で働くことに対する意欲が高まり、より質の高い採用が実現します。これは、採用活動を通じて企業ブランドの認知度を高め、今後の採用にも好影響を与えるでしょう。

多様なサービスを活用した柔軟な採用戦略

ダイレクトリクルーティングには、さまざまなプラットフォームやサービスを活用できる点も大きなメリットです。ビズリーチやDODAダイレクト、リクルートダイレクトスカウトなどの大手サービスは、企業の規模や業界に関係なく広く活用されていますが、特定の職種や業界に特化したサービスも存在します。

例えば、エンジニアやデザイナーの採用を専門にしたPAIZAやGreenなどは、技術的なスキルに特化した求人を掲載しており、エンジニアに対して直接的にアプローチすることができます。これにより、より専門的でニッチな人材をターゲットにした採用が可能となり、採用効率を高めることができます。

さらに、これらのサービスは利用者にとって使いやすいインターフェースや検索機能が整っており、企業側は自身のニーズに合った候補者を簡単に探し出し、効率的にコンタクトを取ることができます。これにより、採用活動全体のスピードと精度が大きく向上し、求める人材を迅速に獲得することが可能です。

候補者との直接的なコミュニケーションによる信頼感の構築

ダイレクトリクルーティングのもう一つのメリットは、候補者との直接的なコミュニケーションを通じて、信頼関係を構築できる点です。通常の採用プロセスでは、応募者が企業に対して不安を感じることもありますが、直接コミュニケーションを取ることで、企業の雰囲気やカルチャーを直接伝えることができ、候補者の不安を解消することができます。

特に、ビズリーチやGreen、PAIZAなどのサービスでは、メッセージ機能を使って候補者と双方向のやり取りを行い、企業側の人となりや仕事内容に対する理解を深めてもらうことができます。これにより、応募者が企業に対してポジティブな印象を抱きやすくなり、内定後のミスマッチを防ぐことができます。

ダイレクトリクルーティングのデメリット

ダイレクトリクルーティングは、多くのメリットを提供する採用手法ですが、同時にいくつかのデメリットも存在します。これらのデメリットを理解した上で、どのように対応するかを考えることが、採用活動を成功させるためには重要です。以下に、ダイレクトリクルーティングの主なデメリットを詳細に説明します。

採用担当者への負担が大きい

ダイレクトリクルーティングは、企業が候補者に対して直接アプローチする手法であるため、採用担当者にかかる負担が非常に大きいという点が挙げられます。具体的には、企業の採用担当者は求人広告を掲載するだけでなく、候補者のプロフィールを一つひとつ精査し、最適な候補者に対して個別にメッセージを送る必要があります。このプロセスには非常に多くの時間と労力がかかるため、採用担当者は他の業務との兼ね合いで負担を感じることが多くなります。

さらに、採用担当者が直接候補者とやり取りを行うため、候補者のレスポンスを待ち、質問に対応し、次のステップに進めるための調整を行うことも必要です。これにより、採用活動にかかる時間が長くなり、採用のスピードが遅くなる可能性もあります。特に、採用担当者の人数が限られている場合、この負担はさらに大きくなり、効率的な採用活動を行うのが難しくなることもあります。

このような問題を避けるためには、ダイレクトリクルーティングを効率化するためのツールやシステムの導入が有効です。例えば、AIを活用した候補者のスクリーニングツールや、自動化されたメッセージ送信機能などを利用することで、採用担当者の負担を軽減し、効率的に採用活動を進めることができます。

候補者とのコミュニケーションに不安定さがある

ダイレクトリクルーティングでは、企業が直接候補者にアプローチするため、候補者とのコミュニケーションが重要な要素となります。しかし、候補者とのやり取りが必ずしもスムーズに進むとは限りません。特に、候補者が受け取ったメッセージに対して反応しない場合や、メッセージが誤解を招いた場合、候補者との関係がうまく築けないことがあります。

また、候補者によっては、企業からのメッセージをスパムと認識したり、無視したりすることもあります。このような場合、企業は優れた人材を見逃してしまう可能性があります。さらに、候補者の反応が遅れたり、選考途中で辞退することが多かったりすると、選考プロセスが進まなくなり、採用活動が停滞してしまうリスクもあります。

この問題を解決するためには、メッセージの内容やタイミングを工夫することが求められます。候補者に興味を持ってもらえるような魅力的なメッセージを送ること、また、フォローアップの際にはタイムリーに行動することが重要です。さらに、候補者との信頼関係を築くためには、コミュニケーションを一方的なものではなく、双方向的なやり取りにすることが大切です。

選考プロセスが一貫しない可能性がある

ダイレクトリクルーティングでは、企業が独自に候補者にアプローチするため、選考プロセスが一貫しない場合があります。通常、採用プロセスには書類選考、面接、最終面接といったステップが設けられており、企業はこれに基づいて候補者を評価します。しかし、ダイレクトリクルーティングの場合、採用担当者が個別にメッセージを送って、個別に面接を設定するため、選考基準や進行が統一されていないケースがあります。

また、ダイレクトリクルーティングでは、採用担当者の判断基準が一人一人異なる場合もあり、その結果、採用基準が曖昧になる可能性もあります。このような状況では、企業が求める人材の特性やスキルに合った候補者を選ぶことが難しくなり、選考の質が低下する恐れもあります。

このデメリットを解決するためには、採用担当者が選考プロセスを統一し、評価基準を明確にしておくことが重要です。具体的には、候補者に対して共通の選考基準を設定し、評価項目を事前に決めておくことが効果的です。また、選考プロセスのフローを明確にし、候補者がどの段階で何を期待されているのかを示すことで、選考をスムーズに進めることができます。

人材プールが限られている

ダイレクトリクルーティングのもう一つのデメリットは、求人広告や人材紹介会社を利用する場合と比べて、人材プールが限られている点です。求人広告を出すことで広範囲に候補者を集めることができる一方、ダイレクトリクルーティングは企業がターゲットを絞って直接アプローチするため、候補者数が制限されがちです。特に、非常に特定のスキルを持つ人材やニッチな業界の人材を採用しようとすると、そもそもそのような人材がオンラインプラットフォームに登録している数が限られているため、選択肢が狭くなることがあります。

また、ターゲットを絞ってアプローチするためには、候補者の情報を詳細に分析する必要があり、膨大な数の候補者データを扱うことが難しくなる場合があります。この場合、採用活動の幅を広げるためには、他の採用手法や人材紹介サービスとの併用が求められることもあります。

まとめ

ダイレクトリクルーティングは、企業が求人広告や人材紹介会社を介さずに、直接候補者にアプローチする採用手法であり、多くのメリットを提供します。これにより、採用コストの削減やターゲット層への精度高いアプローチ、採用スピードの向上、企業ブランドの強化が期待できます。特に、IT業界やスタートアップ企業では、競争の激しい市場で優れた人材を確保するために、この手法が積極的に活用されています。

しかし、ダイレクトリクルーティングにはいくつかのデメリットも存在します。採用担当者にかかる負担が大きくなることや、候補者とのコミュニケーションに不安定さが生じる可能性があること、また、選考プロセスが一貫しない場合がある点などが挙げられます。これらのデメリットを克服するためには、効率化を図るためのツールやシステムの導入、選考基準の明確化、候補者との信頼関係を築くための工夫が必要です。

最終的に、ダイレクトリクルーティングを成功させるためには、企業の採用戦略とリソースに応じた適切な活用方法を見つけ出すことが重要です。適切に活用することで、優秀な人材を効率的に獲得し、採用活動の質を高めることができるでしょう。

ダイレクトリクルーティングのお悩みをプロが解消!

「DMを送ってもぜんぜん返信がこない」

「スカウト送信など、作業工数がかかりすぎる」

「優秀な候補者とのつながりが途切れてしまう」

ダイレクトリクルーティングについて、こんなお悩みをお抱えの方は、お気軽にご相談ください。

アクシアエージェンシーは、これらの課題を解決し、採用活動の効率化をサポート!専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案します。ぜひ、採用活動の成果を一緒に上げていきましょう!

アクシアエージェンシーの強み

- 1954年のグループ創業以来、幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績があります。

- スカウト運用だけでなく、全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポートを提供します。

- 応募数最大化を目指し、効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応で短期的な効果を実現します。

貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。専任のスタッフが迅速に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください!

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。