近年、ダイレクトリクルーティングをはじめとした新しい採用手法が注目される中で、企業と候補者がフラットに対話できるカジュアル面談の重要性が高まっています。特に中途採用や若手人材の獲得において、従来の面接とは異なるアプローチで、候補者の価値観や意欲を引き出すことが求められています。

しかし、「カジュアル」とはいえ、何となく進めてしまうとミスマッチや辞退の原因にもなりかねません。本記事では、カジュアル面談の基本から進め方、質問例、よくある失敗、面談後のフォローアップや振り返りの方法まで、採用担当者が押さえておくべきポイントを網羅的に解説します。

カジュアル面談とは?

カジュアル面談とは、従来の面接とは異なり、候補者と企業がお互いの理解を深めるために行う、気軽なコミュニケーションの場です。選考の合否を判断することが主な目的ではなく、候補者の価値観や志向、企業の職場環境やカルチャーなどをスムーズに伝えることに重点を置いています。

面談では、形式ばらずに自由な会話ができる雰囲気づくりが大切です。服装もスーツにこだわる必要はなく、カジュアルなスタイルでの参加が一般的です。特にリモートワークが普及している現在では、オンラインでの実施も簡単にでき、対面と同じような効果を得ることができます。

カジュアル面談は「相談の場」として捉えるとわかりやすく、候補者が企業を辞退する前に本音を引き出す機会としても有効です。基本的な進め方を理解し、状況に合わせて柔軟に実施することが、企業と候補者双方にとってプラスとなるでしょう。

カジュアル面談と従来の面接の違い

カジュアル面談と通常の面接との大きな違いは、選考の“場”ではなく“対話の場”である点です。履歴書の内容に沿って一方的に質問するのではなく、候補者の考えや価値観を自然に引き出す会話形式が基本となります。

また、カジュアル面談では、企業の雰囲気や仕事の魅力を気軽に紹介することで、候補者が企業に対して持つイメージとのギャップを埋めることが可能です。さらに、従来の面接と比べて柔軟性が高く、オンライン・オフラインどちらでも対応しやすいため、多様な候補者にアプローチできる手法としても注目されています。

面接とは違うスタイルを理解し、相手に合わせた対応を心がけることで、より良い関係性を築く第一歩となるでしょう。

カジュアル面談のメリット

候補者の興味関心を引き出す

カジュアル面談の大きなメリットの一つは、候補者の興味や関心を自然に引き出せる点です。履歴書や職務経歴書には現れない候補者の志望動機や考え方、価値観を知る貴重なきっかけとなります。

面談では、応募者が積極的に質問しやすい雰囲気を作ることが大切です。リラックスした状況で意思や関心を自由に話せる環境を整えることで、応募への意欲も大きく上げることができます。

また、候補者の背景に耳を傾けることで、なぜこの企業を選んだのか、どのような想いを持っているのかを深く理解することができ、志望動機の明確化にもつながります。こうした対話の積み重ねが、採用後のミスマッチを防ぐことにもつながるのです。

自社の魅力を効果的に伝える

カジュアル面談は、企業側が自社の魅力を直接伝えるまたとない機会です。この面談を通じて、会社の強みや文化、働き方の特徴などを具体的に説明することで、候補者の中にポジティブなイメージを持ってもらいやすくなります。

たとえば、チームの雰囲気やキャリアパス、職場環境の良さといった点を具体的に示し、候補者にとって「ここで働くことのメリット」が明確になるようアピールしましょう。特に人気の高い職種や優秀な人材に対しては、他社との違いをしっかりと伝えることが効果的です。

面談中は、スムーズなコミュニケーションを心がけ、候補者の疑問にしっかり答える姿勢を持つことで、自社への信頼感も高まります。魅力を「伝える力」は、採用成功の鍵を握る大きな要素の一つです。

カジュアル面談の事前準備

適切な担当者の選定

カジュアル面談を効果的に進めるためには、担当者の選定が非常に重要です。選ばれた担当者が人材と向き合い、自然な対話を通じて企業の魅力を伝えられるかどうかが、面談の質を左右します。

まず、対象となるポジションに必要なスキルセットを理解し、その業務に関する経験がある社員を選ぶことが望ましいです。たとえば、エンジニア職であれば、現場の仕事内容や使用技術を具体的に語れる担当者が適しています。

また、福利厚生や働き方に関する質問にも対応できるよう、事前に必要な資料を準備しておくことで、よりスムーズな面談が可能になります。

このように適切な担当者を指定し、準備を整えることで、候補者の疑問にも的確に答えられ、信頼感のあるコミュニケーションが実現します。

面談のアジェンダ設定

カジュアル面談とはいえ、アジェンダをしっかり設計することは大切です。明確な目的が定まっていないと、面談が単なる雑談で終わってしまい、期待した情報交換ができない場合もあります。

まずは「どんな情報を伝えるか」「どんな話を聞きたいか」という面談の目的を明確にしましょう。そのうえで、参加者の意見や希望も取り入れてアジェンダを設計すると、関係者全員が納得できる内容になります。たとえば、「業務内容の紹介→働き方の説明→候補者からの質問」という流れを設計すれば、自然に緊張も和らぎ、候補者にとっても話しやすい空気が生まれます。

また、各トピックごとに時間配分をあらかじめ検討しておくことで、時間が足りない・長引くといったトラブルも防げます。

質問内容の整理

質問内容の整理も、事前準備で非常に重要なポイントです。やみくもに質問を重ねるのではなく、「スキル」「価値観」「キャリアビジョン」など、テーマごとに質問をまとめておくと、面談の流れが明確になります。

さらに、回答を引き出しやすくするために、あらかじめ具体的な業務内容や事例を交えた質問を用意しておくと効果的です。たとえば「前職でどのようなプロジェクトに関わっていましたか?」など、候補者が自分の経験を語りやすい質問形式を意識しましょう。

また、相手の理解度を確認するためのフォローアップ質問も大切です。「今の説明でイメージできましたか?」など、相互理解を深める一言が、より実りある対話につながります。

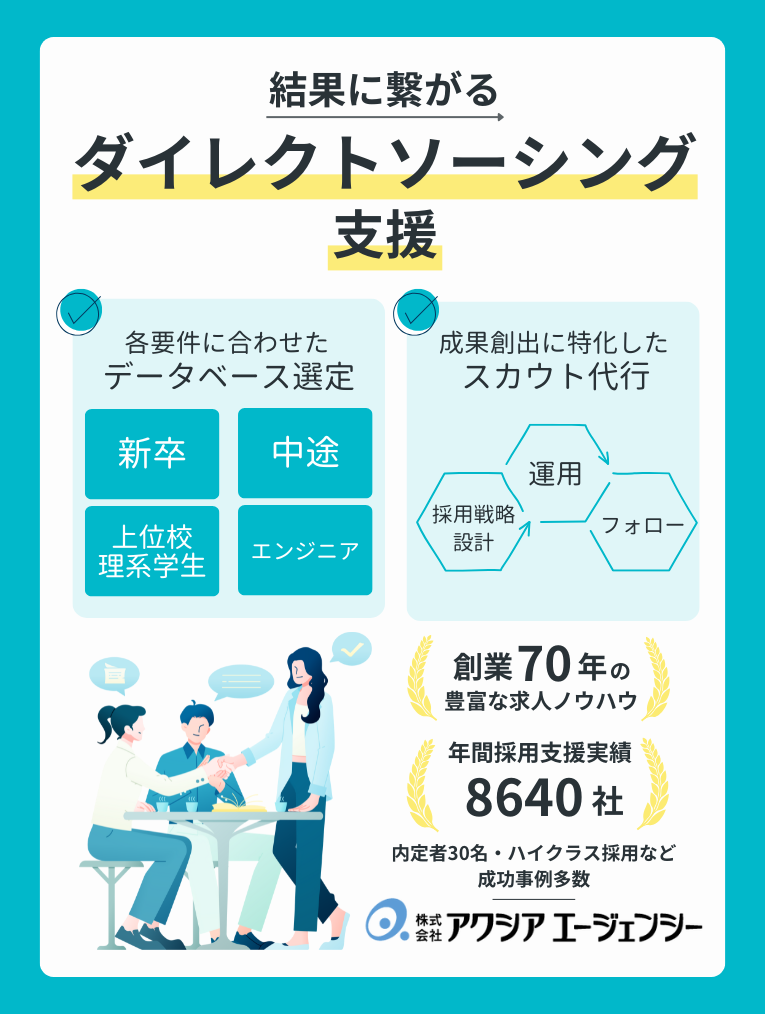

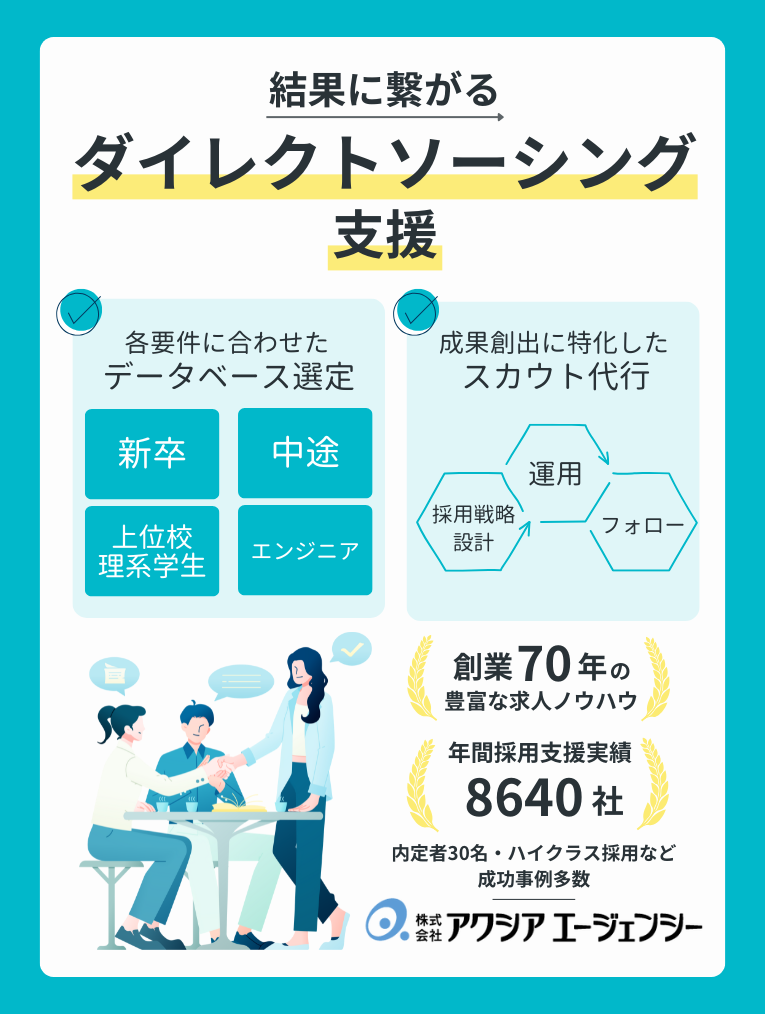

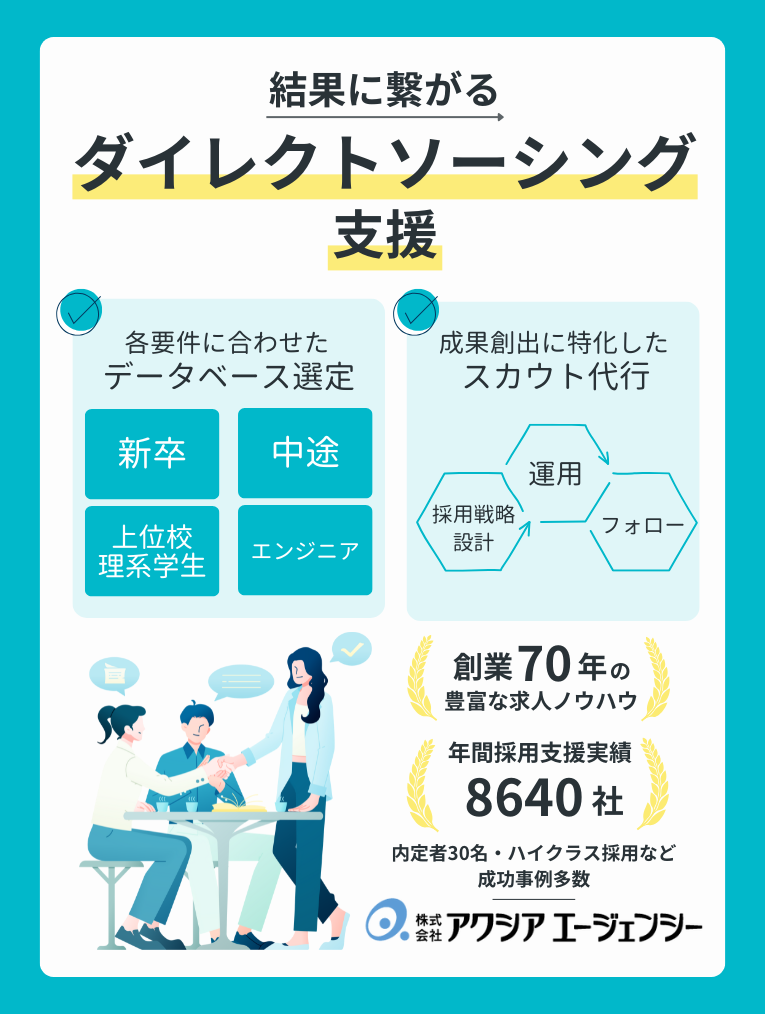

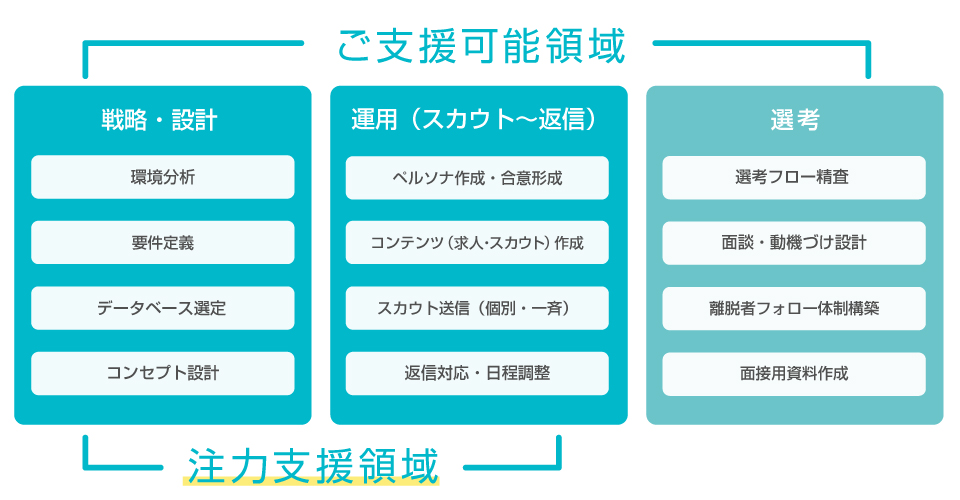

アクシアエージェンシーでは、ダイレクトリクルーティングの運用に関する課題を解決し、採用活動の効率化をサポートします。専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

アクシアエージェンシーのダイレクトソーシング支援の特徴

- 幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績あり

- 全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポート

- 効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応

カジュアル面談の進め方

カジュアル面談は、候補者と企業の双方がリラックスした雰囲気でお互いを知る大切な時間です。面接とは異なり、堅苦しさを避け、対話を通じて相互理解を深めることが目的です。ここでは、カジュアル面談を効果的に進行するためのフローを紹介します。まずは、面談をスムーズに進めるためのスタートとして、自己紹介から始めましょう。

- 自己紹介

- 合否に影響しないことを説明する

- 候補者のニーズ確認

- 自社の紹介と魅力を伝える

- 質疑応答

①自己紹介

面談の始まりは、双方の自己紹介からスタートするのが基本です。企業側は、担当者の名前や役職、現在の仕事内容や取り組んでいるプロジェクトなどを簡潔に紹介します。あらかじめプロフィールを用意しておくことで、話の導入もスムーズになります。

また、候補者にも自己紹介をお願いし、これまでの経験や関心を聞くことで、共通点や話題のきっかけが生まれやすくなります。自己紹介は単なる形式ではなく、面談全体の雰囲気を決定づける重要なステップです。相手に興味を持ってもらえるような内容を意識することがポイントです。

②合否に影響しないことを説明する

カジュアル面談で最も大切なのは、選考とは別の場であることを候補者に明確に伝えることです。「この面談は合否に関わるものではありません」とはっきり説明することで、候補者がリラックスして臨める雰囲気が生まれます。

この面談の目的はあくまで相互理解であり、マッチングの可能性を探る機会であることを伝えましょう。候補者が自分らしく話せる環境を整えることが、面談の成功を左右する大切な要素です。

➂候補者のニーズを確認する

カジュアル面談では、候補者が何を求めているのか、どのような職場環境や業務内容に関心があるのかを丁寧に聞くことが重要です。たとえば「どんな働き方を希望されていますか?」といった質問を投げかけることで、ニーズの確認ができます。

応募者が求める条件を把握したうえで、自社が提供できる支援や環境について具体的に伝えることが、マッチング精度の向上につながります。候補者のニーズに耳を傾ける姿勢は、企業に対する信頼感にも直結します。

➃自社の紹介と魅力を伝える

候補者の関心やニーズを確認したあとは、自社の魅力をしっかりと伝える時間です。会社のミッションやビジョンはもちろん、職場の雰囲気、チームの特色、キャリアパスの支援体制など、候補者にとって役立つ情報を選んで紹介しましょう。

このとき、「広報サイトに掲載されている社員インタビュー」や「マーケティング部の取り組み」など、具体的な事例を交えて説明することで、イメージを掴んでもらいやすくなります。候補者が「ここで働いてみたい」と思えるような話の構成がポイントです。

⑤質疑応答

面談の締めくくりには、質疑応答の時間をしっかりと確保しましょう。候補者が聞きたいことを自由に質問できる環境をつくることで、面談全体の満足度が高まります。

場合によっては「何か気になっている点はありますか?」と質問を促してあげると、候補者も話しやすくなります。質問に対しては丁寧かつ率直に答え、できる限り不安や疑問をその場で解消することが大切です。

カジュアル面談を円滑に進めるファシリテーション技術

カジュアル面談では、ただ質問を投げかけるだけでなく、候補者が自然に話しやすくなるように場を整えるファシリテーションのスキルが非常に重要です。ここでは、面談をスムーズに進めるための代表的な技術について紹介します。

アクティブリスニングで信頼感を築く

アクティブリスニングとは、ただ相手の話を聞くだけでなく、相槌やうなずき、表情、簡単な言葉のフィードバックを通じて「ちゃんと聞いていますよ」という姿勢を示す技術です。たとえば、候補者が話し終えた後に「なるほど、それは○○だったんですね」といった反応を返すことで、信頼感が生まれます。

また、相手の話を要約して確認するオウム返しも有効です。「つまり、○○を重視されているということですね」といった対応で、候補者は自分の考えが正しく伝わったと実感し、より深い話をしてくれるようになります。

沈黙を恐れず、考える時間を提供する

面談中に訪れる沈黙は、ネガティブなものではありません。候補者が質問に対して考えを整理する時間として、あえて“間”を取ることは非常に有効です。質問の後、すぐに話を続けるのではなく、数秒の沈黙を受け入れることで、相手が落ち着いて話せる空気が生まれます。

特に難しい質問や価値観に関わる内容については、考える余裕を与えることが、真の意見や想いを引き出すカギとなります。

話題の整理で会話をスムーズに進める

面談中に話があちこちに飛んでしまうと、候補者にとっても混乱しやすくなります。そんな時は、話題を整理しながら会話を進める工夫が大切です。「ここまでで○○についてお話ししましたが、次に△△についても伺ってもよろしいですか?」といった形で、セクションごとに区切って進めると、面談が計画的に感じられ、候補者も安心して話を続けることができます。

また、途中で話題が逸れた場合も、「少し戻りますが…」と柔らかく誘導することで、軌道修正がスムーズに行えます。

雰囲気づくりの一言で緊張を和らげる

ファシリテーターとして、雰囲気を和らげる工夫も忘れてはいけません。たとえば面談の冒頭で「今日は堅い面接というより、ざっくばらんにお話しできればと思います」といった一言を添えるだけで、候補者の緊張感は大きく変わります。場の空気を読んで、時には雑談を挟んだり、共通の話題を探るなどの柔軟な対応も、面談を円滑に進めるテクニックのひとつです。

このようなファシリテーション技術を活用することで、候補者が自分の考えや経験を自然に語りやすくなり、面談の質も格段に高まります。カジュアル面談を「より深い対話の場」とするためには、こうした細かな気配りが欠かせません。

候補者をより深く知るための質問例

面談の質を高めるためには、「どんな質問をするか」がとても重要です。ここでは、候補者のスキルや経験、キャリア志向、企業文化との相性を探るために有効な質問例をテーマごとに紹介します。

スキルに関する質問

候補者の専門性や業務遂行能力を把握するには、スキルに関する質問が欠かせません。たとえば、以下のような質問が有効です。

- 現在の仕事で活かしているスキルにはどんなものがありますか?

- これまでに身につけたスキルで、特に自信があるものは何ですか?

- 周囲からどのようなサポートを受けてスキルを伸ばしてきましたか?

これらの質問を通じて、候補者がどのようなノウハウを持っているかを知ることができます。また、応募者が自らの専門性をどのように捉えているかを理解することも重要です。質問のハードルを高くしすぎず、相手が自然に話せる雰囲気を作ることで、より深い内容を引き出すことが可能になります。

経験についての質問

候補者が過去にどのような仕事をしてきたのかを知ることで、実際の業務での適応力や価値観を把握することができます。特に、以下のような具体的な質問が効果的です。

- 最近取り組んだプロジェクトで印象に残っていることはありますか?

- その経験から何を感じましたか?どのように成長したと思いますか?

- その業務において工夫した点や課題と向き合った場面があれば教えてください。

過去の経験だけでなく、その経験を通じて候補者が「何を感じ、どう学んだか」を掘り下げることが、より人柄や思考を理解するためのカギとなります。

今後のキャリアに関する質問

カジュアル面談では、候補者が将来どのような働き方を望んでいるのかを把握することも大切です。長期的なマッチングを見極めるため、以下のような質問が役立ちます。

- 今後のキャリアプランについて、どのようにお考えですか?

- 今の職場や業務に対して、どんな悩みや課題を感じていますか?

- 2025年には、どんな働き方をしていたいと思いますか?

これらの質問を通じて、候補者が転職に対してどのような考えを持っているのか、そして現職に対する満足度や課題感がどのようなものかを知ることができます。企業との将来的な接点を探る上でも、欠かせないテーマです。

企業文化に関する質問

企業とのカルチャーフィットを確認するためには、候補者の価値観や職場環境に対する理想像を知ることが大切です。以下のような質問を活用すると良いでしょう。

- 理想的な職場環境とは、どのようなものだと考えていますか?

- これまでで「働きやすい」と感じた職場の特徴は何ですか?

- 組織やチームで大切にしていることは何ですか?

また、企業文化や社風に対する理解を深めるため、候補者の過去の経験や印象に残っている社内エピソードを引き出すのも効果的です。候補者がどれだけ企業側の価値観と一致しているかを見極めるポイントとなります。

アクシアエージェンシーでは、ダイレクトリクルーティングの運用に関する課題を解決し、採用活動の効率化をサポートします。専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

アクシアエージェンシーのダイレクトソーシング支援の特徴

- 幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績あり

- 全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポート

- 効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応

対面?オンライン?カジュアル面談に適した実施方法とは

カジュアル面談は、対面・オンライン・電話など、様々な手段で実施できます。それぞれに適した準備や配慮を行うことで、候補者とのスムーズなコミュニケーションを実現できます。ここでは、実施方法ごとのポイントを紹介します。

対面での実施

対面でのカジュアル面談は、直接会って表情や反応を見ながら話せる点が大きな魅力です。まずは、面談の目的を明確にし、当日の流れをあらかじめ確認しておくことが基本となります。

また、参加者が気になっている内容や聞きたいことを事前に整理しておくことで、当日のやり取りがスムーズになります。質問事項は現場の実務に関するものを中心に構成すると、より具体的な会話につながります。

会場の雰囲気づくりも重要です。リラックスした状態で話ができるよう、挨拶から雑談を挟むなど、自然な会話の流れを意識しましょう。対面だからこそ感じられる空気感や人柄の印象を大切にし、双方にとって実りある時間にしましょう。

オンラインでの実施

オンラインでの面談は、場所を問わず柔軟に実施できる点がメリットです。実施前には、参加者にミーティングURLを送信し、日時やツールの操作方法についても簡単に案内しておくと安心です。また、面談の流れをあらかじめ把握しておくことで、進行に迷うことなく対応できます。画面共有を使って資料を提示したり、自社のビジョンや活動内容を伝えたりと、オンラインならではの工夫も効果的です。

リモートワークの環境では、通信環境や音声トラブルへの備えも重要です。背景の設定や照明など、視覚的な配慮も忘れずに行い、候補者が安心して参加できる場を整えることが求められます。

電話での実施

電話での面談はもっともシンプルな手段ですが、情報の伝達が声のみになるため、言葉選びやトーンが特に重要になります。まずは、候補者の連絡先を事前に確認し、面談時間や所要時間を明確に伝えておきましょう。

業務内容や伝えたいことを整理したメモを用意し、どの順序で話を進めるかを考えておくことで、会話の流れをスムーズに保てます。また、面談中は相手の反応を注意深く聞き取り、「今の内容でご理解いただけましたか?」など、確認を挟むことも大切です。

直接顔が見えない分、丁寧な話し方や双方向のコミュニケーションを意識し、温かみのある対話を心がけましょう。

多様性へ配慮したカジュアル面談の進め方

採用の現場では、多様なバックグラウンドを持つ候補者と出会う機会が増えています。企業として、多様性を尊重し、すべての候補者が安心して自分を表現できる環境を整えることは、採用活動において非常に重要です。ここでは、多様性に配慮した面談の進め方を紹介します。

身体的な配慮で、誰でも安心できる環境づくり

面談会場を選ぶ際には、車椅子の利用が可能か、エレベーターや多目的トイレの有無など、身体的な障害を持つ方への配慮が必要です。対面の場合は、会場のバリアフリー対応を事前に確認し、必要であれば来訪しやすい場所への変更やサポート体制の整備を行いましょう。

また、長時間の面談が難しい候補者もいるため、面談時間や内容を柔軟に調整する姿勢も重要です。

言葉や文化に配慮して、スムーズなコミュニケーションを

日本語が母語でない候補者や、多文化的な価値観を持つ方との面談では、言葉選びや話すスピード、表現の仕方に工夫が求められます。例えば、専門用語を避けたり、重要なポイントはチャットで補足するなどの工夫を取り入れることで、より円滑なコミュニケーションが可能になります。

文化的背景の違いにより、表現の仕方や態度に差がある場合もありますが、それを個性として受け入れる姿勢が、候補者の安心感につながります。

オンライン面談でも気配りを忘れずに

オンライン面談でも、配慮は必要です。聴覚障害がある候補者にはチャット機能を活用したり、必要に応じて手話通訳や字幕付きの支援ツールを導入することも検討しましょう。

また、通信環境に不安がある場合には、事前に機材チェックや接続テストを行い、途中での中断を最小限に抑える工夫が重要です。画面越しでも安心して話せる雰囲気づくりが、候補者のパフォーマンスを引き出します。

カジュアル面談を成功させるためのコツ

カジュアル面談の成果を最大限に高めるためには、雰囲気づくりや会話の進め方など、細かな工夫が大きな違いを生みます。ここでは、面談をより良いものにするための具体的なポイントを紹介します。

リラックスできる空気作りで、安心感を提供

カジュアル面談では、候補者が自由に話せる空気を作ることが何よりも重要です。そのためには、まずリラックスできる環境を整えることが第一歩です。明るく落ち着いた照明、ゆったりとした座席の配置、過ごしやすい室温など、物理的な環境を整えることが信頼関係の構築に役立ちます。

また、事前に候補者のプロフィールを確認し、共通の趣味や関心がありそうな話題をいくつか用意しておくと、自然な会話のきっかけになります。そうした雑談を交えながら、気持ちを和らげることで、面談の目的である「相互理解の深化」にスムーズにつながります。

会話のキャッチボールを意識して、自然なやり取りを

面談中は、会話のバランスにも注意が必要です。採用側が一方的に話してしまうと、候補者が思っていることをうまく引き出せない可能性があります。まずは相手の話を丁寧に聞く姿勢を持ち、「どう思われますか?」などの問いかけを交えて、対話のフローを整えることが大切です。

コミュニケーションはキャッチボールです。ある程度の情報提供をしながらも、候補者にも十分に話す時間を確保し、自然なテンポでのやり取りを心がけましょう。相互理解を深めるための会話づくりが、結果として良い関係構築につながります。

正直な情報共有で、信頼を築こう

カジュアル面談は、企業の良い部分だけをアピールする場ではありません。むしろ、正直な情報共有を通じて、候補者との信頼関係を深めることが求められます。

たとえば、「現在は制度面での改善に取り組んでいる」といったように、現状の課題やリスクについてもオープンに伝える姿勢が大切です。そうすることで、候補者も「本音で話してくれている」という印象を持ちやすくなり、共感を得やすくなります。

また、SNSや自社の採用ページなど、候補者が参考にしている可能性のある情報源との整合性にも注意し、「言っていることと違う」とならないよう、最新情報に基づいた説明を心がけましょう。

カジュアル面談でよくある失敗とその防止法

採用面接になってしまう

もっともありがちな失敗がカジュアル面談にもかかわらず、通常の採用面接のように進めてしまうことです。形式的な質問や評価をしてしまうと、候補者が緊張して本音を話しづらくなり、面談の目的である「相互理解」が損なわれてしまいます。

カジュアルな雰囲気を維持するためには?

面談の冒頭で「選考とは関係なく、気軽に話しましょう」と明言するのが効果的です。話題の中心も職歴の細かな確認ではなく、志向や価値観を深掘りする内容にすると良いでしょう。

また、あらかじめ面談の目的を明確にし、期待する内容を候補者に伝えておくことで、誤解や不安を防ぐことができます。

候補者が無関心になってしまう

候補者が話にあまり反応せず、淡々と面談が進んでしまうのも失敗のひとつです。その背景には、「自分に関係のない話をされている」「興味を持たれていない」と感じているケースが多くあります。

無関心を防ぐためには?

候補者の関心を引く話題を用意しておくことが重要です。たとえば、「今後どのような働き方をしてみたいですか?」や「これまでの職場で一番やりがいを感じた瞬間は?」といった、個人の価値観に寄り添う質問が効果的です。

また、面談中に「この点はどう感じましたか?」とフィードバックを求めることで、候補者にも参加意識が生まれ、対話が活性化します。面談の目的を共有することで、不安を和らげる効果もあります。

次のステップについて説明しない

面談の最後に次のステップについて何も伝えないまま終えてしまうと、候補者にとっては「この面談はどういう意味があったのだろう…」という疑問や不安が残ってしまいます。

候補者の不安を防ぐためには?

これを防ぐためには、面談終了時に「このあとは○○のステップになります」「後日○日までにご連絡します」といった、具体的な今後の進め方を説明することが大切です。

また、「他にも何か聞いてみたいことはありますか?」と、候補者が質問できる機会を設けることで、安心して面談を終えることができます。小さな気配りが、候補者の印象を大きく左右するのです。

アクシアエージェンシーでは、ダイレクトリクルーティングの運用に関する課題を解決し、採用活動の効率化をサポートします。専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

アクシアエージェンシーのダイレクトソーシング支援の特徴

- 幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績あり

- 全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポート

- 効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応

面談後のフォローアップで候補者の信頼を築く

面談が終わった後も、候補者との関係性を深めるチャンスは残されています。特にお礼のメールと次の選考の案内は、応募者の印象に残りやすく、信頼感を高める重要なステップです。

面談後のお礼メールで好印象を与えよう

カジュアル面談を終えたら、できるだけ早めにお礼のメールを送りましょう。この一通が、候補者に「丁寧な対応をしてくれる企業だ」という良い印象を与えることができます。

メールの内容には、面談の時間を取ってもらったことへの感謝の気持ちをしっかりと伝えるとともに、面談中に得た気づきや感想を一言添えると、さらに好感度が上がります。たとえば「○○についてのお話が非常に印象的でした」といった具体的なフィードバックは、候補者にとっても嬉しいものです。

また、次の選考への期待を込めて「今後のプロセスもご案内いたします」といった一文を加えておくことで、面談が単なる情報交換に終わらず、“やりがいある一歩”だったと感じてもらえる可能性が高まります。

次のステップを伝えて安心感を

お礼のメールに続いて、次の選考ステップに関する案内も忘れてはいけません。応募者にとっては、これから何が起こるのかを知っておくことが大きな安心材料となります。

たとえば、「今後は書類選考に移ります」「次回は○月○日に一次面接を予定しております」など、選考の流れをできる限り具体的に伝えましょう。その際、「事前にご準備いただきたい資料」「当日の注意事項」などもあわせて案内すると、応募者が迷わずに対応できます。

こうした情報提供は、応募者にとって非常に有効であり、信頼感や安心感にもつながります。特に中途採用や新卒採用の場面では、選考途中のフォローが丁寧かどうかが企業イメージに直結することもあるため、抜け漏れのないご案内を心がけましょう。

カジュアル面談の振り返りと評価

面談は終わった後が肝心です。ただ実施するだけでなく、そこから何を学び、次にどう活かすかが、採用活動の質を左右します。ここでは、面談結果の活用法と改善点の見つけ方について解説します。

面談結果をどう活用するか

まずは、面談で得た内容をしっかりと記録しフィードバックをまとめることが第一歩です。候補者がどのような価値観やスキルを持っていたか、どういった点に関心を示していたかなど、具体的な情報を整理しましょう。

そのうえで、次の採用活動に向けた検討材料として活用します。たとえば、「今回の候補者は○○の点では非常にマッチしていたが、△△の部分では課題があった」といった評価を共有することで、今後のスカウト方針や面談対応を改善することができます。

また、各部署にとって役立つ情報があれば、それを部署ごとに整理して提供するのも有効です。営業、エンジニア、バックオフィスなど、職種によって求めるポイントが異なるため、適切に情報を振り分けることで、より精度の高い採用活動が可能になります。

改善点を次回に繋げる方法

面談を終えたあとは、今後につなげるための振り返りが大切です。たとえば、「今回の面談では質問の順番に迷いがあった」「候補者の回答を深掘りできなかった」といった気づきをしっかり記録しておくと、次回以降の進め方を明確にできます。

こうした改善ポイントは、個人で抱え込むのではなく、チーム内で共有するのが効果的です。「今度はこういうアプローチを試してみよう」「こういう候補者には別の説明が有効かもしれない」といったアイデアを出し合うことで、面談の質をチーム全体で高めることができます。

この“振り返り→改善→次のステップへ”というサイクルを回し続けることで、カジュアル面談が単なる形式ではなく、戦略的な採用活動の一部として機能していきます。

まとめ

カジュアル面談は、選考の一環というよりも、企業と候補者が相互に理解を深める“対話の場”として活用することが大切です。リラックスした雰囲気で進めることで、候補者の本音を引き出し、企業の魅力も自然に伝えることができます。

また、面談後のフォローや評価の振り返りを丁寧に行うことで、次の採用活動にも活かせる貴重な学びが得られます。採用の質を高めるためには、こうした一つひとつのコミュニケーションに対する工夫と改善の積み重ねが重要です。

「なんとなく」で終わらせず、カジュアル面談を戦略的に活用することで、より良い人材との出会いが広がるはずです。ぜひ、今回ご紹介したポイントを、自社の採用活動に取り入れてみてください。

ダイレクトリクルーティングのお悩みをプロが解消!

「DMを送ってもぜんぜん返信がこない」

「スカウト送信など、作業工数がかかりすぎる」

「優秀な候補者とのつながりが途切れてしまう」

ダイレクトリクルーティングについて、こんなお悩みをお抱えの方は、お気軽にご相談ください。

アクシアエージェンシーは、これらの課題を解決し、採用活動の効率化をサポート!専門的な戦略設計から運用まで、短期的な効果を実現できる方法をご提案します。ぜひ、採用活動の成果を一緒に上げていきましょう!

アクシアエージェンシーの強み

- 1954年のグループ創業以来、幅広い業種・職種での採用に関するノウハウと実績があります。

- スカウト運用だけでなく、全体戦略設計から採用成功に向けた体系的なサポートを提供します。

- 応募数最大化を目指し、効果的なPDCAサイクルの運用・分析対応で短期的な効果を実現します。

貴社の課題やお悩みにしっかり寄り添い、最適なご提案をさせていただきます。専任のスタッフが迅速に対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください!

監修者情報

ビジネスソリューションユニット ユニット長 / マーケティング事業部 事業部長

神津秀明

人材業界における20年の経験を持つ採用コンサルタントとして、大手企業の採用課題解決(新卒採用、中途採用、アルバイト採用、派遣採用)に数多く取り組んできました。特にIndeedを活用した採用マーケティング領域の事業責任者として、Indeedの運用ノウハウと採用WEBマーケティングの知見を生かし、多様な企業の採用活動を支援しています。

採用ブランディング、採用力向上、ダイレクトソーシング、SNSマーケティングなど、採用活動を多角的にサポート。Indeed広告の効果的な活用方法や運用改善を通じて、企業の採用成功を実現するための実践的なノウハウを提供しています。採用におけるデジタルマーケティング戦略の策定と実行において、企業の課題解決と目標達成をサポートするエキスパートです。